尽管已经过去四年,林珍仍然记得第一次走进残疾人院舍“康桥之家”时的情景。2012年8月的一个大热天,当时57岁的她带著12岁的姨甥孙去康桥,想为轻度智障的姨甥孙找一间可以照料他的院舍。

“那里好像人间地狱,我真的不知道他这么小住在这里,什么时候住到老?”林珍说。刚走进三楼的男院友生活区,她就闻到扑面而来的屎尿味,院舍中坐着多位行动不便的重度智障人士,缺乏清洁,地板黑糊糊的,厕所“脏得像公厕”。

但院舍中的一位女主管安慰林珍说,“咩都得”,姨甥孙住在那里,一切都有人照顾,还同意姨甥孙住进干净一点的二楼女性区。林珍勉强答应了。但三个月之后,她还是忍受不了康桥,将孩子带回了家。

林珍没想到,在随后的四年里,康桥继续相安无事地经营,尽管与此同时,事故和丑闻已经频频发生,却始终不为人知。这间残疾人院舍逃脱了媒体和公众的监督,而监管部门社会福利署又似乎对这一切长期视而不见。

直到2016年10月,康桥之家前院长张健华因涉嫌两年前性侵一名女院友,因证据不足而被律政司撤诉,张健华随后反而继续向法庭申请诉讼费,案件终于被媒体曝光,而这时,更多有关康桥之家的令人震惊的负面新闻才浮出水面,包括院友离奇死亡,遭受虐打,卫生情况极度恶劣等。

舆论沸腾不止。在向来以社会服务和公益慈善著称的香港,人们突然意识到,最无助的残疾和智障人士长期生活于“人间地狱”中。现时在香港,类似康桥这样私营经营的残疾院舍有68间,而康桥的悲剧,很可能只是冰山一角。

“这些很不寻常,你不觉得吗?”

康桥之家位于香港葵涌区一幢临街的私营大厦中。1997年,张健华与朋友合资租下大厦两层,开设康桥,并将二楼划为女性区,三楼划为男性区。2000年,以“康桥护理服务有限公司”注册,张与另一人同时持有三成多股权,成为公司大股东。至2012年,已经拥有四家残疾人院舍的沐恩之家集团收购了康桥之家。

据了解,康桥目前有院友79人,其中有智障人士、精神病康复者,年龄不限,也不分病患轻重。由于接收大量病情不一的中度、重度智障人士,需要大量护理人手,但康桥长期人手不足。

什么都是院友自己做,洗厕所、换床单、洗衣服。

林珍的姨甥孙患有普瑞德威利症候群,会无节制地吃喝,洗澡、上厕所等可以自理,但需要人不断提醒。最初入住的时候,林珍不放心,天天去院舍探望,却发现姨甥孙严重缺乏照料。

“他的毛巾都干瘪了,牙膏凝固了,明显没有冲凉刷牙,床单一直没有人更换,很脏,每次吃饭就是烂糊糊的东西,职员总是让大家快吃,5至10分钟就吃完了。”林珍对端传媒记者说,她发现白天时二楼院舍有1至2名职员,但基本不做清洁,而是指挥一名女院友去打扫:“什么都是院友自己做,洗厕所、换床单、洗衣服。”

偶尔接姨甥孙回家,孩子对她说:“有老鼠,想返屋企,有人闹我。”

与三楼臭醺醺的人间地狱相比,林珍发现二楼因为院友自己打扫而相对干净,但却弥漫著奇怪的氛围。她常常见到院长张健华笑咪咪地走在女院友生活区中,“他的肢体动作很随意,”林珍伸出手搂著记者以作示范,“好像跟女院友无界限。”

一次,有女院友对林珍说:“张生经常请我地食嘢。”林珍问:“是大家一起出去吗?”女院友说不是,张健华只是带一两个女院友外出就餐。

“这很奇怪,我以前做过义工都知,不能这样单独和异性出去。”林珍说。据了解,除了涉嫌2014年的性侵案件外,张健华还涉嫌于2002年至2004年非礼康桥之家的两名智商低于50的女院友,他于2004年被起诉,最终因受害人“口供前后矛盾”而脱罪。

当时,林珍的姨甥孙在康桥二楼住了三个月后,主管让他转到三楼,分配了一个床位给他。“三楼比二楼更逼(拥挤),一个间隔放两张床,我去到发现,分配给我们的那张床,床底下全是别人的脏衣服脏拖鞋。”林珍说,第二天,她就带姨甥孙离开了康桥。

他们离开康桥的两年后,陈梅于2014年夏天进入沐恩集团做兼职保健员。她持有社会福利署派发的残疾人士保健员牌照,自2012年起先后在多家院舍工作,后来因身体劳累而转做兼职。

那里的碗都没有消毒,洗完晾干就算,杯不够用,到了吃药时间,大家只能共用杯,你饮完我饮。

在沐恩集团的两年间,陈梅在沐恩残疾人总院和康桥之家两边跑,明显感受到人手不足。“今天沐恩,明天康桥,经常突然通知我加班,早上七点起来,突然叫我去上班。”陈梅说。她也目睹康桥变本加厉的恶劣卫生和疏忽照顾。

“那里的碗都没有消毒,洗完晾干就算,杯不够用,到了吃药时间,大家只能共用杯,你饮完我饮。”陈梅说,康桥院舍中有老鼠和跳蚤,曾有院友因被跳蚤咬而需要到医院就诊。

而进入2016年,各类事故更是以惊人的频密程度发生。

陈梅表示,单是在2016年7至8月,就有三名院友先后死亡。7月,一名50多岁、没有牙齿的智障女院友因误食而窒息死亡;8月,一名平日需要吃流质的男院友因误食正常餐而窒息死亡。

在同一个月,一名患有自闭症的14岁梁姓少年在房间内拆开窗花,坠落身亡。警方回应端传媒查询时指,案件列作“有人从高处堕下”,由葵涌分区杂项调查队跟进。 陈梅说,沐恩集团的所有院舍都没有安装监控镜头,任何房间内都没有紧急求助钟。

最让陈梅难以忘记的是这位少年。他身体干瘦,过度活跃,去世前一周,陈梅上班时发现他在自己房间内弄伤了自己,脸上地上都是血。院舍随后通知家长,少年妈妈来接他回家。梁妈妈那天临走时对陈梅苦笑著说:“我真的不知道怎么照顾他,不然也不会放他在院舍。”

根据香港01报导,梁妈妈忆述,儿子生前曾表示在院舍内“被职员轮流打”,“被司机用粪便抹面”,儿子在院舍内不断消瘦,经常在回家度假后拒绝返回院舍。

此外,康桥之家一位前职员也对香港01表示,2016年年初亦有三名院友离奇死亡:1月份,男院友在房间内自杀身亡,随后,两名唐氏综合症兄弟先后死亡,前者跌伤后缺乏照料,导致伤口发炎并引发并发症,而后者至今死因不明。

八个月内,这间私营院舍出现六名院友意外身亡。“这些很不寻常,你不觉得吗?”陈梅反问道。

“就算是(社署)出信,也没什么影响,继续营业”

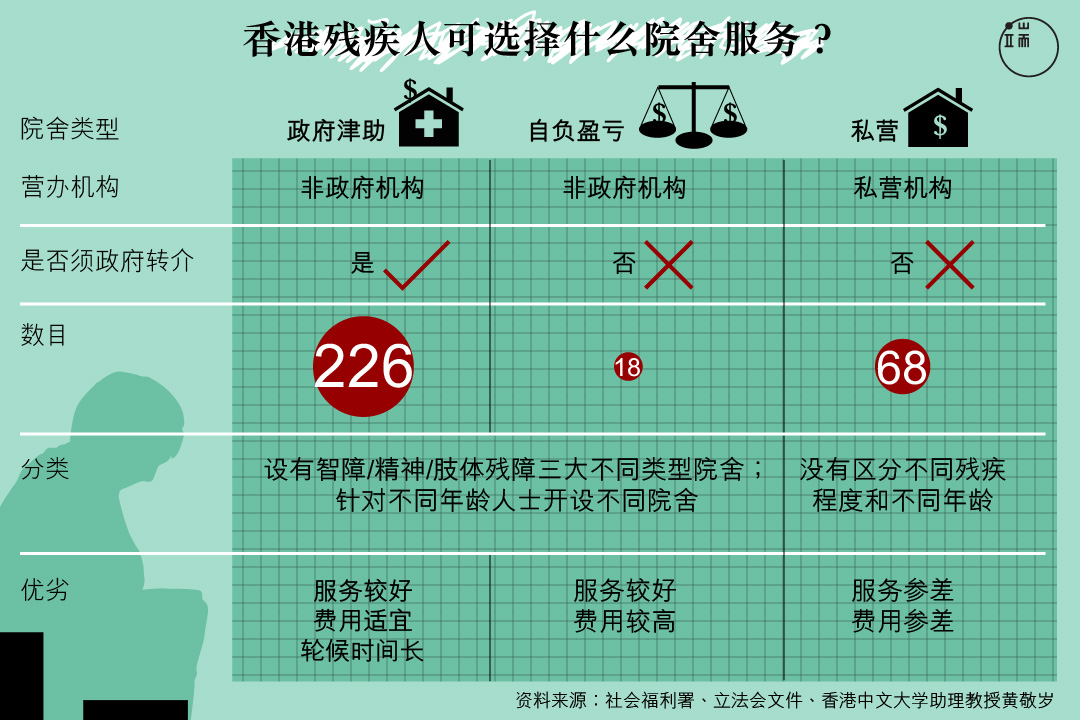

在香港,残疾人院舍主要分为三大类:政府资助津贴、NGO自负盈亏运营,商业公司私营运营。一般来说,无论是否持有牌照,香港政府对津贴院舍的监管都较为严密,政府与运营的NGO之间有严格的服务标准协议,但由于宿位不足,轮后时间极长。

据社会福利署的数据显示,2012至2013年度政府津贴的中度照顾残疾人士宿舍平均等候时间长达83.8个月。

这样一来,私营运营的院舍尽管服务参差不齐,仍然大有市场。陈梅介绍说,目前在沐恩总院有180名院友,而康桥则有79人,但人手极度紧缺。

在津贴院舍工作时,陈梅的职责仅仅包括配药、喂药、清洗伤口、协助洗澡等,但来到沐恩集团,她还需要陪同院友去医院复诊。

“基本上每天都有院友去复诊,我有时一个人带四个去,试过一个人带六个。”陈梅说。这样的人手配置带来极大风险,有一次,陈梅在陪诊时就曾因疏忽导致男院友走失,其后报警寻回。

对于院舍的问题,陈梅表示自己曾先后两次致电社署牌照科投诉,但不见成效。

2016年10月12日,陈梅于下午两点半到达康桥之家时,换更后只有自己一名保健员。翻查社会福利署资料,康桥属于中度照顾院舍,根据《残疾人士院舍实务守则》,这类院舍于早上7时至下午6时期间,规定有79名院友的康桥,需有2名护理员,2名保健员,以及1名主管当值。

陈梅称曾致电社署牌照处:“下午两点后只有我一个保健员,我还要外出,即是院舍内是真空的,社署也说不是问题,他们说不是计算白天时间,而是计一天内,有足够人手就可以。”

而更早之前,陈梅曾于沐恩总院发现大量过期食品,同样致电牌照科反映,牌照科一名郭姓职员其后到沐恩总院调查,并向该院发出警告信。

“就算是(社署)出信,也没什么影响,更加是继续营业。(社署)只答是在处理中,但实际是否有做呢?我看不到有。”陈梅愤怒质问。

每次社署来,职员都会很自觉去不同房间收拾违规物品,例如没有纪录在案的外用药物,主管就不停签名,补充以前应该签的名。

对于康桥之家这类私营院舍,社署的监管除了收到投诉后作出反应后,还包括突击巡查。在陈梅看来,突击检巡查的成效不大,因为院舍的职员许多时候并没有将事故和意外记录在案,互相隐瞒。

根据陈梅及前职员对香港01表示,公司要求他们“尽量不要报999”,也不要将院友的死亡纪录在案。

“每次社署来,职员都会很自觉去不同房间收拾违规物品,例如没有纪录在案的外用药物,主管就不停签名,补充以前应该签的名。”陈梅说。

对于职员包庇院舍违规,陈梅这样解释︰“很多同事因各种原因,希望以现金出粮,这就像是跟公司有了私下协议,故不会说出公司的问题。”陈梅指这些不能曝光的原因,包括职员蓄意隐瞒入息,保住公屋租住权。

“一天未死,一天都要揽著他”

过往多年,私营残疾院舍的恶劣情况不断曝光,但始终未能引起真正改变。

就在康桥之家的丑闻出现前不久,2016年6月,位于葵涌石荫路的私营残疾院舍“国宝之家”,被指违规将一名严重智障兼自闭的成年男院友双手反绑在床头上,又在他如厕时绑于坐厕上,社署将个案转交警方调查。

在香港中文大学助理教授黄敬岁看来,问题的根源在于香港政府的思维。“他们只是心急改变排队(等院舍)的情况,没有打算提供优质服务。”黄敬岁说,过往多年她在大学任教之余参与倡议工作,深刻体会到政府的心态。

“(政府)不想私院倒闭,担心倒闭后没有地方接收院友,政府没有勇气做大规模改革和长期规划去提供更多宿位,缩短轮候时间。”黄敬岁说。

香港残疾院舍的主体长期是政府津贴院舍,但轮候时间动则十年,早于90年代,黄敬岁就留意到有私营院舍的出现。“当时只要拿商业登记证就可以经营,连旅馆牌照和床位牌照都不用。”她形容这个领域缺乏监管的程度让人害怕:“几十个人,24小时,吃住都在里面,但发生什么都没有人知道。”

她随后组织关注组,并于2006年连同弱智人士家长联会和立法会议员张超雄,在立法会上动议,让政府立法规管私营残疾院舍这个领域。

结果五年之后,政府才于2011年出台《残疾人士院舍条例》及《残疾人士院舍实务守则》,但在黄敬岁看来,这两份文件并没有鼓励私营院舍提高服务素质,反而带来“倒退”。

具体来说,津贴院舍有针对智障、精神和肢体残障人士等不同残疾人士划分不同院舍,年龄上亦有划分0-6岁,6-15岁和15岁以上院舍;但《残疾人士院舍实务守则》并没有作出上述区分,换言之,私营院舍可以接受任何类别、年龄在六岁以上的残疾人士,这种混合式居住不利于服务提供。

此外,津贴院舍规定院舍人均楼面面积最小为8平方米,而《残疾人士院舍实务守则》则将之降到6.5平方米。

政府表示,对符合条例的院舍,政府给予发放“残疾人士院舍牌照”,而对2011年前建造、仍不符合资格的院舍,政府发放“残疾人士院舍豁免书”,允许其暂时运行,并监管其尽快符合条例。

但政府的监管力度之弱,令黄敬岁感到非常愤怒。她表示,社署对于监管标准,例如什么时候才会检控院舍,以及撤销院舍的牌照或豁免书,都没有清晰透明的规定。

目前,全香港68间私营残疾人士院舍中,仅有21间获发牌照。据立法会文件指出,自2013年6月至2016年1月底,社会福利署曾突击巡查残疾人士院舍5430次,共发出1160封劝喻信及2封警告信。

不过,据社署网页显示,自2011年《私营院舍条例》成立至今,社署未曾检控任何院舍。

冰冻三尺并非一日之寒。康桥性侵案曝光之间,公众的视线愤怒聚焦于私营残疾院舍这个领域,社署于2016年10月20日公布拟撤销康桥之家的“豁免书”,康桥成为发牌制度以来第一间被注销资格的私营院舍。

社署署长叶文娟同日就康桥之家违规事件首次会见传媒,指社署于2016年8月31日及9月9日,分别两次向康桥发出纠正指示,主要涉及人手安排及处理患有情绪病及自毁倾向院友时的特别照顾服务,惟康桥之家持续未达标,遂有意撤销其豁免证明书。

当天晚上,500多名市民来到湾仔社署总部集会,希望这次事件可以带来长远改革,引发制度上包括司法、院舍制度、照顾职员资格的改变。

林珍也带著她的姨甥孙去到现场声援。她今年已经61岁,不知道可以再照顾姨甥孙多久,但住过一次康桥之家之后,她决定再也不要送孩子进院舍。

“未死的一天我都要抱着他,我丈夫比我细几年,我已经和他说了,如果我走先,你一定要帮我照顾。”林珍忍著泪说。

(为尊重受访者意愿,文中陈梅为化名。)

韩国电影《熔炉》的真实版本

短時間死了這麼多人,一個刑事調查都沒有?

我都住過好多間,重有更多資訊請找我