“香港的故事?每个人都在说,说一个不同的故事……”──也斯

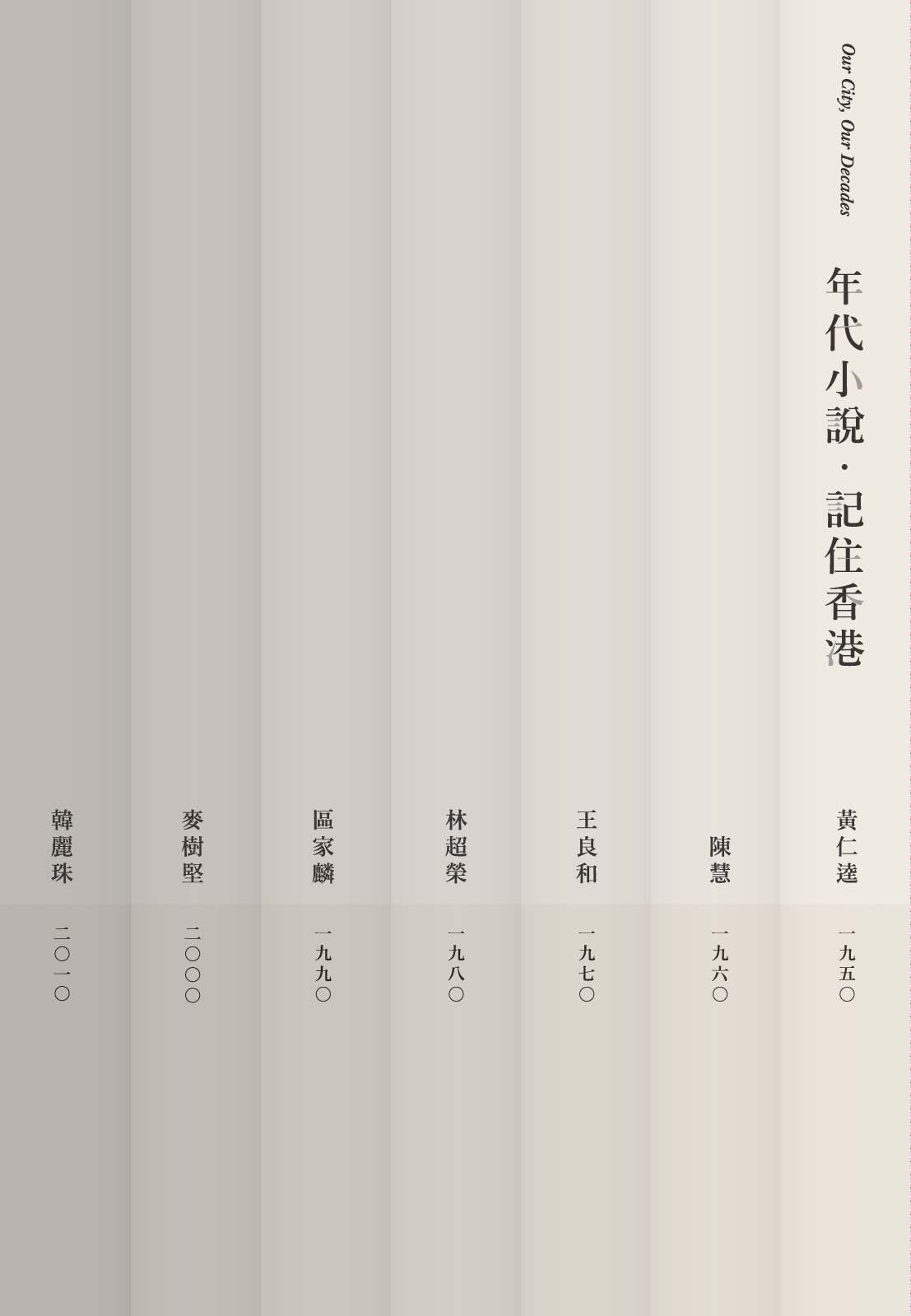

2016年初,《年代小说·记住香港》出版。这本小说合集由萧文慧担任策划主编,邀请了七位香港作家,包括黄仁逵、陈慧、王良和、林超荣、区家麟、麦树坚和韩丽珠,以十年为单位,开始自上世纪50年代书写香港。

但就像这书最后一页说的一样,“一座城市的今天,不会跟过去无关”。根据萧文慧,请不同的作者,为不同年代的香港写故事,这想法在她脑子里也酝酿大概接近十年了。

一字一句,重温香港来时路

“2002那年,香港连着上映了《异度空间》、《见鬼》、《我左眼见到鬼》及

《魂魄唔齐》 等多部灵异片,而2003年,除了SARS,张国荣、梅艳芳又相继去世。香港人经历了很多生死,是很不开心的一年。”萧文慧在报刊和杂志副刊版做过记者和编辑,这经验让她既敏感于社会的情绪和气氛,又与作家们建立了联络。她于是编了自己的第一本书,《10个男人有诡异》,邀请董启章、潘国灵、罗贵祥等十个香港作家探讨生死与灵异:“而李照兴交来的<三世>,里面暗写了香港1894年的鼠疫、一场由小说角色臆测的30年代疫症,以及正发生的 SARS。我觉得这跨代的故事很有趣,就想到找来不同作者,书写不同年代的香港故事。”

这本书不是历史书,只是刚刚好,这几位作家选取一些事件,和读者一起很纯粹地,重温香港这几十年来走过的路。

不过真正实施这想法,要到2012年。“那年的事,再加上之前发生的种种事情,(让我)觉得香港真的变了很多。我想要留住记忆,也是一种『inner voice』(内心的声音)的驱使,编书的想法又出现了。”

站在2016年的今天回头望去,那一年,梁振英以689票当选第四届香港特首,新界东北发展计划完成公众谘询,学民思潮为反对国民教育科“占领”政总,双非孕妇和D&G风波掀起“反蝗”风气,上水站开始出现反水货的“光复”行动……点点滴滴,竟早已为今日种种埋下伏笔,而如果借着《年代小说·记住香港》各位作家的笔一路上溯,则草蛇灰线,又不知绵延了多少时日。

我希望这名字是很生活、很入屋的,而陪伴了香港几代人的,大概就是电视了吧。

追问来时路,难以有终。所以萧文慧说:“这本书不是历史书,不会让你看完整个香港,只是刚刚好,这几位作家选取一些事件,和读者一起很纯粹地,重温香港这几十年来走过的路。我知道这听起来很老土,但我真的是这么想。”

要做一本有主题的文学合集,不是易事。写作者心里多是天高任我飞的自由派,若拘束了,就可能变了味,若太散漫了,那合集的形貌可能也模糊了。萧文慧希望“作品之间有一种呼应,但又不影响作家的发挥”,最开始想到请作家们接龙写作,譬如一人写了50年代,下一个就任意抽取其中的角色接着写,可这从操作上难以掌控交稿时间,她就想不妨“重要人物采用同样的名字”:

“我希望这名字是很生活、很入屋的,而陪伴了香港几代人的,大概就是电视了吧。香港有过许多高水准的电视剧,其中《网中人》里有个角色就叫阿灿,甚至演变成某种社会符号,成为香港对国内人的统称。而饰演男女主角的发哥(周润发,在剧中饰演程纬)和DoDo姐(郑裕玲,在剧中饰演方希文)至今活跃,年轻一代即使不知道这套电视剧,也识得他们。”

《年代小说 · 记住香港》

小说策划主编萧文慧,在2012那一年,也即回归后的第十五年,深感香港,实在已经变得非常不一样,找来七位不同背景,不同书写风格的香港作家──黄仁逵、陈慧、王良和、林超荣、区家麟、麦树坚及韩丽珠,由1950's至2010's,一人一年代,合力为香港写故事。

虚实相间,共写我城记忆

《网中人》成为联结7个故事隐隐的线索:和周润发同年出生的黄仁逵写下<网中人 50’>,里面的阿母像艘船,载着未出生的“我”,“见”了铜锣湾电车上的摩登女子,闻了柴湾道口嘉顿的奶油蛋糕味,又听剥瓜仁榄仁、揼石仔的声音,及至“我”出生,回到“两个人的人间世,阿玲的,和阿发的”;到了陈慧写六十年代的<日光之下>,报馆主编女儿杜云裳,恋慕写工厂女工小说的左翼青年,她叫自己方希文,心里唤他程纬;王良和为70年代写下<华富邨的日子>,程纬一家因台风露丝,搬去华富邨,在《欢乐今宵》、《书剑恩仇录》、《猛龙过江》以及孟子、鲁迅、《大拇指》里长大,1979年他在电视上看了《网中人》,看到另一个程纬读大学、升职、被太子女方希文看中,又为还母债,盗取公款而坐监……

她尽量令书中提到的史实准确,因此花费了大量时间核对史实:“黑色大静坐”是维园还是应为跑马地马场?《倚天屠龙记》汪明荃演的是赵敏还是应为赵明?

80年代,没考上大学的程纬进了电视台,拍下维港首次放的烟花、天台屋拆迁、谭咏麟MTV……及至6月4日当晚,他在跑马地黑色大静坐,遇见高中时的女友方希文(林超荣<蔷薇谢后的八十年代>);90年代,程纬是摄影记者,方希文是政治记者,经历着金融风暴、启德机场的谢幕、彭定康吃蛋挞、省港旗兵劫金铺……回归那天,拆下的港英徽号弃置在“猪笼车”里,郁结的时代气氛做背景,浮动着压抑的个人情欲(区家麟<归途>);进入千禧年,方希文做电视剧助导,在拍摄烂剧的过程中意识里养出一头咆哮的无名兽,程纬是来读本科的内地生,听普通话不灵光的教授在本地生和内地生里艰难的讲课(麦树坚<千年兽与千年词>);进入韩丽珠写的2010年代,面貌模糊的纬扔掉电视,在城市里不可抑制地奔跑,而原为电视主播的母亲方希文因痴呆,陷入“心无旁骛的凝视”,让郁结的人们以为“她懂得,你所无法说出的一切”,而大受欢迎,频频获得名为“观看者”的邀约……

在鹅颈桥三阳南货店打工的阿水家买了电视,吃消夜时爱看《欢乐今宵》,入了迷,“肉和筷子凝在半空”。

戏如人生,人生如戏。虚虚实实间,角色们走过的,正是香港真实经历过的。萧文慧说,编这书时,她尽量令书中提到的史实准确,因此花费了大量时间核对史实:比如小说里提到过马路时的“嘟嘟”声是否在小说的年代中已出现;1980年的高考人数究竟是几多;写的街名是在新填海区,那时已经有了吗?这款型号的相机又是否已经在90年代生产?“黑色大静坐”是维园还是应为跑马地马场?《倚天屠龙记》汪明荃演的是赵敏还是应为赵明?

我笑她做小说家的编辑却担起历史考证的工作,但她正色指着标题说,这书是,年代小说,目的是要记住香港,既然是写香港记忆,不会文笔挥洒,将史实都虚构。而她收来的稿子也确实如此。像王良和就和我说:“书中所写,除了个别地方依照情节需要而虚构,许多内容都和自身经验十分贴切。”

小说作为方法,留住有温度的历史

七位作者中,王良和是第一个答应这计划的作者,而他首先想到的就是写“自己最有感觉的”70年代:“我60年代出生,70年代初由板间房搬去公共屋邨,再加上那时婴儿潮,华富邨里好多小孩,我顿时觉得天地阔了。”

王良和笔下的70年代充满一般历史书见不到的细节,比如人人都晓得说,70年代香港经济开始起飞,普及文化盛行,本土意识兴起,到了<华富邨的日子>,抽象的历史就具化成:在鹅颈桥三阳南货店打工的阿水家买了电视,吃消夜时爱看《欢乐今宵》,入了迷,“肉和筷子凝在半空”;喜欢上中文课的程纬参加青年文学奖,见到蔡炎培说“满月扶光”,“说了一会就无端流下泪来了”,才知道“原来香港也有活生生的作家……慢慢的,他喜欢香港文学,多于五四文学,他知道谁是也斯、西西、黄国彬、何福仁”。

尴尬的情绪,大历史的车轮匆匆碾过,来不及留意,但确确实实是普通人的经历。这时代的罅隙,漏洞要交给小说来补。

萧文慧喜欢这样的故事,她高中时读戴厚英写的长篇小说《人啊,人!》,之后又看李碧华的《霸王别姬》、《胭脂扣》及至陈冠中写的香港三部曲,“除了人性、爱情、命运,也能见到时代背景,让我觉得角色的命运与时代很有关联”。

她笑说自己看历史书会睡着,但故事就“既能帮助记忆,也容易让人投入感情,是很容易沟通的体裁”。麦树坚的<千年兽与千年词>里,写“校方建议,班上只要有一个内地生,中文的教学语言就得由广州话转为普通话……这让土生土长、年近五十的黎教授左右为难”。萧文慧读到这里就觉得心酸,“这是三输啊,教授表达困难,内地生确实又一下子听不懂那么多广东俚语,本地生以普通话听课心里也不舒服。”尴尬的情绪,大历史的车轮匆匆碾过,来不及留意,但确确实实是普通人的经历。这时代的罅隙,漏洞要交给小说来补。

韩丽珠的<死线>,落笔是2013年底,成稿是2014年春。开篇没多久就写“抛弃电视日”,我自然不能不想到2013年10月为电视牌照的大游行。可韩丽珠却要说,“我不是要回应电视牌照这件事”:“我觉得文学很难对应实际的事情,或者说实际的事是一种表征,如果城市患了病,那牌照事件都是一种表征,而不是病的本身。”

我想写的就是这种状态,出不去,也回不到自己的内在,人可以怎么样呢?

韩丽珠发现“城市塞住很久了”。在写小说那段期间,她常读到有关爆水渠的新闻,“这些很微不足道的事情,我觉得反映着整个城市的状况,爆,就是因为塞住。”

<死线>里有个角色,莫,他的肚子很胀很大,会常常无意识地以食指在饱满的腹部上画圈,他在超市排队、去游泳,在城市的各个角落,都见到和他一样大肚便便的人。

“我想每个人都有一扇窗,比如有的人,就是电视。但去到一个地步,人们觉得没有一扇窗是适合自己的,没有一扇窗是他想望的风景,”韩丽珠说:“莫的肚子很胀,因为他内在有些东西淤塞了,但他又没有想望出去的窗。我想写的就是这种状态,出不去,也回不到自己的内在,人可以怎么样呢?”

<死线>里有扔掉电视的人、因沟渠堵塞溢出的污水、堆填区垃圾臭气,和大肚子的人群……即使完全不熟状况的人,也能在这一块块拼图里,拼出H城的郁结。

关于过去,更关于现在

也斯在《香港的故事:为什么这么难说》里有句常被引用的名言:“我们唯一可以肯定的,是那些不同的故事,不一定告诉我们关于香港的事,而是告诉了我们那个说故事的人,告诉了我们他站在什么位置说话。”

《年代小说·记住香港》虽然关于过去,但大凡这几年住在香港的人,一见到书题,怕都会想这是对当下香港试图进行的一种回应,因为正是有消失的危机,才有迫切的记住之必要。

现在让我写,大概会把70年代写的好一点。因香港不断消失,你就会忍不住更加眷恋从前。

不过萧文慧说,记住不是为了纯怀旧:“怀旧像是只见到以前的好,但如果看完这本书,就会见到每个年代,其实都有自己的困难。”她觉得这书如果上架分类,应该纳入“城市疗愈系”:“政权转移,城市变迁,气氛也在变得不好。读这书也许可以有一种安抚,或者共鸣。”

全书收入的小说大多写于2013﹣2014年间。然而不过两年,雨伞运动、旺角骚乱,香港越变越快。王良和说,“现在让我写,大概会把70年代写的好一点。因香港不断消失,你就会忍不住更加眷恋从前。”

所以不妨把这书,看成几位作家在和时间的赛跑里,暂时的切片。如同萧文慧说的:“这本书的主题是可以无限循环的,可能过多五年,再找不同的人写,整本书又会不一样。不过,这恰恰是一座城市该有的模样。”

评论区 0