“肥皂泡”与“礼盒”——和同事聊起联合国的工作时,这两个比喻频繁出现——即便不是一戳即破的虚空,“精美巨大礼盒”里的礼物也少得不足为道。对这种比喻,初入联合国、眼里闪着普度众生光芒的实习生往往不屑一顾;谙熟联合国工作日常、拿着低薪短期合同者则会眉头微蹙,在沉默片刻后尴尬一笑;常年驻扎联合国、手捧“金饭碗”的前辈多抱着“事不关己,高高挂起”的态度不置可否,在茶歇的闲聊后回到周而复始的工作中。高举着“和平与发展”大旗的联合国,以其所能提供的优越精神鸦片与物质食粮让理想主义者与现实主义者皆趋之若鹜,但在联合国工作到底是一种什么样的体验?先来听在瑞士日内瓦国际劳工组织总部工作的三个年轻人的故事。

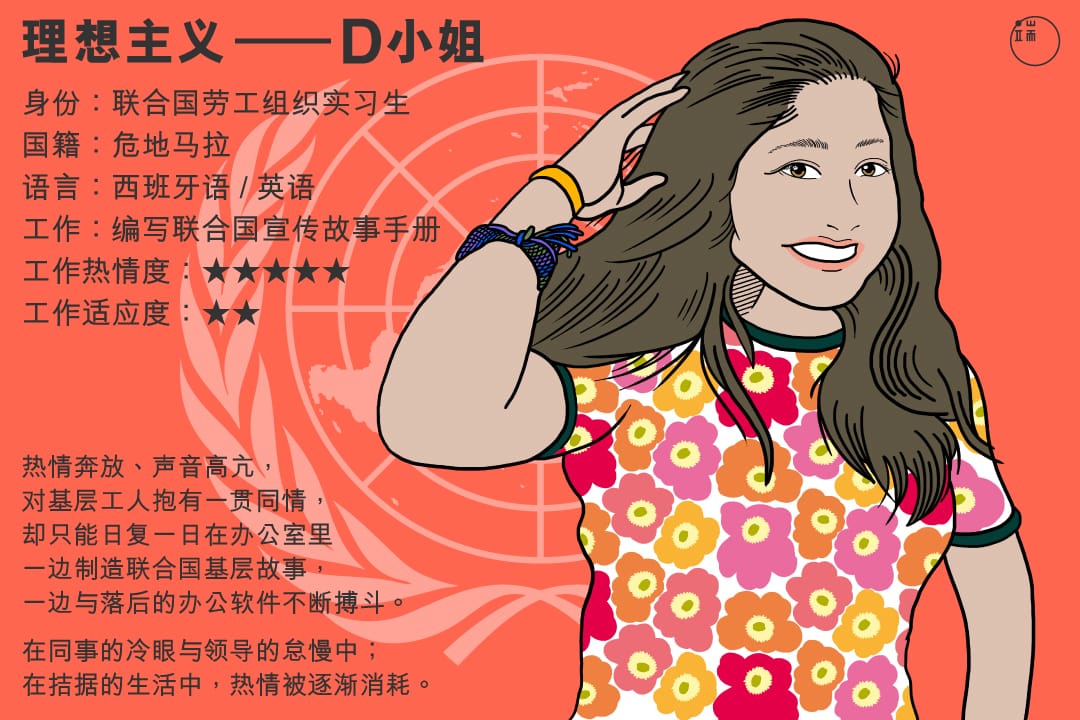

“蛋糕裙”D小姐

坐在对面的D小姐是我见过最激情澎湃的理想主义者。第一天上班,我就被她五颜六色的工位吸引:那是一个布满西班牙语口号、旗帜、海报和明信片的座位,全是关于保护劳工权益、促进人权发展相关内容,其中既有联合国机构的高层倡导,又有基层组织的活动纪实。当身着花裙、满头黑色卷发的活力女孩出现在我面前时,满墙宣传品都发出了激昂的回响。