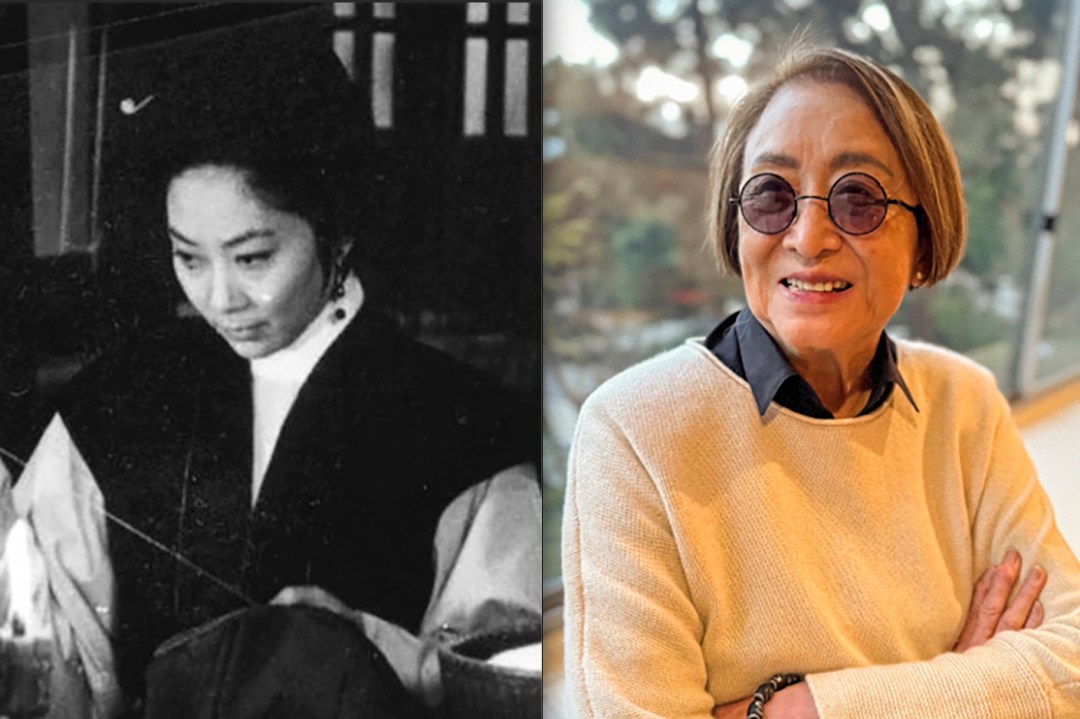

第78届坎城影展经典修复单元,香港传奇导演唐书璇身著一席优雅的黑色套装,出席电影《董夫人》修复版的世界首映,当高龄近九十岁的她精神抖擞起身,踏上巴赞厅的舞台,台下立刻响起掌声。这是这部电影相隔半个多世纪,再度重返坎城的大银幕,意义非凡。

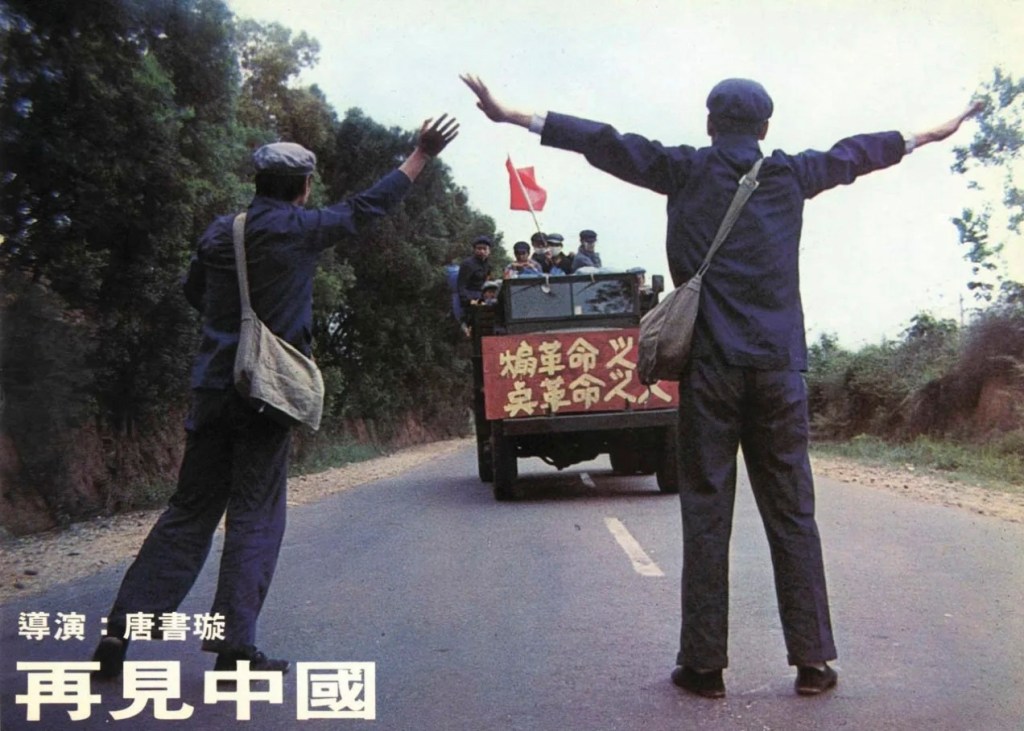

1969年,《董夫人》于坎城影展导演双周单元世界首映,在香港影史里可说像是一道流星划破夜空。那个时代《董夫人》与唐书璇掀起了香港艺文圈不少讨论,然而随著唐书璇依序拍完另外三部电影《再见中国》(1973)、《十三不搭》(1975)与《暴发户》(1979)并逐渐淡出影坛、移居美国后,她与她的电影却流传为影坛传奇,人们鲜少有机会看到其人其作,直到今次因香港M+当代视觉文化博物馆的“M+修复”项目而完成数位修复,才得以重现世人眼前。

唐书璇(1938年—),美籍华裔香港导演。香港土生土长,美国南加州大学毕业。1968年返回香港执导《董夫人》,获得金马奖最富创意特别奖、最佳女主角、最佳摄影奖和最佳美术设计奖。1972年执导《再见中国》。1975年执导《十三不搭》,创办电影双周刊《大特写》。1979年执导《暴发户》,之后移居美国。

“演员没有达到你的要求,可以透过剪接,慢慢的,找到那一张就对了,就可以把他变成全世界最好的演员。我告诉你,这个就像古典的中国诗词。选一个字,这个字就是你的定格。”

1960年代拍出的女性情谊

访谈那天,我依约来到唐书璇下榻的滨海旅馆,五月的坎城阳光明媚,我们坐在户外咖啡座的大树荫下,唐书璇导演一如往常地戴著标志性的墨镜、披著一条轻盈的领巾,模样神清气爽,热情且亲切地招呼寒暄,丝毫没有架子。我俩三种语言夹杂交谈,聊著她的电影以及重返坎城的心情,她气定神闲,谦逊地说著她迁居美国、离开电影圈许多年,很多事情都不知晓了;然而,当我们聊起当年的电影拍摄时,墨镜背后遮掩不住她灵动的神情。

《董夫人》是唐书璇的首部剧情电影,1960年代末期她自美国南加州大学电影学系毕业,决定回到香港开始创作,以自己的方式说自己想说的故事。林语堂的小说〈贞节牌坊〉给予她故事灵感,但是电影《董夫人》的剧本乃是她自己的书写,并非改编自小说,剧情安排有相当大幅度的改动,事实上,说“改动”亦不中肯,《董夫人》基本上是唐书璇的原创故事。

故事以生活在偏远小村的一家三代女性为主角,年迈的董母、中年守寡的董夫人,以及年轻未婚的女儿玮玲。虽然女性是主角,但电影的开场,以男性为主的势力却无所不在。骑兵队驰经农人耕耘的田野,来到村镇,我们得知董夫人正在等待来自朝廷的“贞节牌坊”,以表彰她“遵守妇道的德行”;而骑兵队的将官杨广,正寻找著村里合适栖居的处所,董夫人的宅邸,成了村长登门请托的标的,原本是私人的居所,面对来自官方的人物时就转变成公权力得以调度的“资源”。

这些象征著父权社会运作逻辑的外在世界,对应著董家三代女性生活起居的家户,内外形成相当有趣、推动故事情节的张力。杨将官成了董家的房客,他未婚、一表人才,又是家屋中的唯一男性,成为搅动董家人原有关系的主要因子,董家三代女性对他的态度也随著日常的相处而产生不同的化学变化。

在唐书璇的《董夫人》里,三代女性各自有著相当不同于传统人物形象的面貌。董母身为婆婆,面对失去丈夫(即其儿子)的董夫人时,自是理解其为难的,她不是阻止媳妇追求幸福的婆婆,反而鼓励董夫人接受杨将官的示好——因为妳还年轻,守寡太辛苦;也许这是董母自己吃过的苦,所以她身为女人,不为难女人,反倒成为家中劝媳妇开启一段新关系的人。

而稚气未脱的玮玲,对爱情满怀憧憬,在电影中像是母亲董夫人的对照组,无意间成为“竞争对手”——当董夫人刻意回避杨将官对她的示好后,对异性感到好奇的玮玲,则主动接近杨将官,间接成为母亲董夫人的“感情对手”。然而电影里,董夫人并没有与女儿玮玲争夺杨将官,女儿玮玲也没有察觉母亲可能有的情愫,母女之间那种因著男性而萌生的既爱又恨的微妙关系,在《董夫人》中并没有显现,反而是令人暖心又揪心的爱,那种爱,单纯为了对方的幸福而著想。

唐书璇对女性人物的处理,并非让彼此之间产生冲突与对立,她电影里呈现的是种相互理解、同理、支持的女性情谊,这情谊不仅仅是建立在传统儒家式的婚姻亲属关系里,而更是奠基在“同为女性,因而理解女性”的同理之上。

把不对的变成对的

“我很喜欢剪接!在拍电影的各种事情里,我最爱做的就是剪接。你拍电影为了一个镜头,得爬山越岭地去拍一颗镜头,剪接只要坐在那里,可以把所有不对的都变成是对的。”

然而,董夫人在唐书璇的电影里,也绝非是一位处于被动地位等待著贞节牌坊的传统温良恭俭让女性,即使故事的结局看似如此,但电影镜头拒绝停留于故事表层。影片中有一段极为精彩的影像蒙太奇,唐书璇以巧妙的剪接手法——定格、抽格、记忆闪回、快节奏的剪接,呈现董夫人面对欲望与禁忌之间那百转千回的思绪变化,这些是人物内在状态未言明的抽象心境,在那保守的社会氛围下,丧夫的女性不被允许的情感,在唐书璇的电影语言中,得以获得自由解放的空间。

聊到剪接,唐书璇整个人都更加精神了起来。“我很喜欢剪接!在拍电影的各种事情里,我最爱做的就是剪接。剪接不辛苦的嘛,你拍电影为了一个镜头,得爬山越岭地去拍一颗镜头,剪接只要坐在那里,这样这样。”唐书璇讲到兴奋处两手比出剪刀状,这边比划那边比划。“剪接可以把所有不对的都变成是对的。”

“这跟所有的文学作品一样,若没有一位编辑,很难做的完美。因为创作者有的时候会太直观了。剪接的时候,你变成一个观察者,自己观察这个东西,怎么创作‘mistake’,比如说当演员没有达到你的要求时,可以透过剪接,慢慢的、一个个的 frame,找到你要的那格,找到那一张就对了,你就可以把他变成全世界最好的演员。”

说到这里,唐书璇眼睛一亮,身体微微凑近说道,“我告诉你,这个像什么呢?就像古典的中国诗词。选一个字,这个字就是你的定格。你明白吗?”

普鲁斯特,时间的哲学

“只是短短的一瞬,却感觉非常、非常地漫长。这就是普鲁斯特所说的‘时间的哲学’。电影画面的冻结是内在经验,它冻结了那些重要的时刻,并将它们延展。”

董夫人面对杨将官的示好,内心情绪翻涌的节奏与速度,透过重复与快速剪辑的手法呈现,这与她身体姿态的收敛与静态形成了一种带有反讽性的对比。这些时刻,在她心灵深处被强化与放大,唐书璇以打断传统的电影叙事时间,突出女性的内在经验。“你一定也有这种经验——只是短短的一瞬,却感觉非常、非常地漫长。这就是普鲁斯特所说的‘时间的哲学’。电影画面的冻结是内在经验,它冻结了那些重要的时刻,并将它们延展。”

唐书璇运用各种电影语言与手法,雕琢、开展,并加速董夫人内心世界的强度,凸显人物欲望中的各种开放可能性。而这些欲望的展现,也反过来质疑那些强加在她身上的传统父权社会的儒家文化与政治结构,这些结构将女性欲望视为不可能、不存在之物。电影就在这种透过影格与影格之间不断地质询与对抗,达到高峰。

这是一种面对守旧势力时的优雅对峙。

唐书璇以电影的语言,在那1960年代中后期,正席卷世界的反战、反官僚菁英的学运思潮中创造了《董夫人》这部电影,她以电影作为她的语言,向外界表述她的观点。

《董夫人》是一部团队组成相当国际化的独立电影,在当时受到大公司、大片厂掌握资源的香港电影产制环境中,唐书璇以自己的方式完成作品。“因为我很喜欢印度导演萨雅吉·雷(Satyajit Ray)的电影,所以就主动去找跟萨雅吉·雷合作过的摄影师 Subrata Mitra 来拍摄。这是他第一次出国拍片。”

跟一百年前的乡下没什么不一样

“对我来说,那些外在的时代考究不是重点,重要的事情不是穿什么衣服,而是人心。人物的内心有没有变,人对感情、对自己人生态度的看法是什么。才是我在意的。”

固然是唐书璇自己的美学选择,但也因为她甫从美国学成回港,人生地不熟,不在既存的电影产业结构内,初出茅庐的女性年轻导演,没人瞧得起,没人想接她的案子拍片,筹措资金与拍摄的过程困难重重。而第一次出国拍电影的印度摄影师也因为不熟悉当地的工作文化,其他技术人员对他的工作方式颇有微词,然而,在各种不顺之间,他仍成功地营造出适合本片的视觉风格。

某次出外景,Subrata Mitra 惯用的镜片掉在森林遍寻不著,于是他无法继续拍摄,“我们只好把拍好的毛片寄给台湾电影制片厂的祈和熙老师看。”唐书璇回忆道。祈和熙曾经担任(时称)台湾省电影制片厂组主任,是台湾电影史上重要的摄影师。“祈和熙老师一口答应,他自己在台制厂的档期也很忙,但是他看了我们的毛片后就说没问题,他愿意接,非常帮忙。当时我刚从美国回来,跟台湾也完全人生地不熟,问了很多香港片场的人都不愿意一起去,或者答应了又爽约,工作人员临时走掉,我们遇到很多困难。可能觉得我不知道是从哪冒出来的,默默无名也想要拍电影。”再加上古装片的场景考量,香港没有合适的古典山水外景,“香港没有重山峻岭,没有武侠小说中的山岳地景,所以势必得改去台湾拍摄。”

提到当年拍《董夫人》时的波折,也许已事隔多年,唐书璇看得很淡,一派轻松、轻描淡写地说道,“我们当初跟演员签合约并没有说要去台湾拍,所以也协调了很久。当年台湾还在戒严状态,拍片的各种申请程序也花了很多功夫处理,最后我们只有17天的签证要把电影拍完。”于是,电影中的外景戏拍摄基本上只有唐书璇、演员们,加上摄影师祈和熙和他的三个学生助理,以极简的编制一起完成。

而谈到首部长片为什么选择看起来难度颇高的古装片,要烦恼山水场景,还要烦恼是否符合时代感,唐书璇出乎我意料地回答道:“古装片的选择正是因为不需要处理时代感呀。”她看我有点愣住露出惊讶的表情,于是进一步说明道:

“故事场景是在偏僻的小村庄,一个非常朴实的地方,因为朴实,所以跟年代好像也没有很大的关系,偏僻的小地方不太讲究穿,在朴实的乡下可能跟一百年前的乡下没什么不一样。所以对像我这样的新导演来说,这解决了考究服装时代等问题。我猜李汉祥这些很讲究的老前辈导演,看了应该会感觉到很不对劲。但对我来说,那些外在的时代考究不是重点,重要的事情不是穿什么衣服,而是人心。人物的内心有没有变,人对感情、对自己人生态度的看法是什么。这才是我在意的。”

《董夫人》虽然在包含坎城影展、台湾金马奖等国际影坛获得极佳的成绩,在香港电影评论圈掀起不少讨论,然而在商业票房却难有斩获(文末注)。特别是在 1970 年后粤语片逐渐走下坡,华语电影由邵氏兄弟和新兴的“新武侠”类型电影主宰的时代里。从现在的角度回看唐书璇的电影创作,或许正是因为她当年不熟识香港电影圈,因此得以以一种不受限行规逻辑的姿态拍片,她以自己的方式走出一条属于自己的跨国制片之路——从编剧、演员、拍摄、剪辑、配乐、混音到发行,整个过程历时近两年,每一步都由她亲自掌控话语权,“电影里的道具、服装也都是我们自己做的。”这在当时以产业挂帅的香港影坛是少见的制作模式,可谓“独立制片”的先驱。

为什么他们拼了命也要逃出中国

“我觉得当时的年轻人都很向往文革的理念,因为我们还不了解什么是文革,只是感到那股热情。”

唐书璇与后来1970年代末、80年代掀起电影产业变革的香港电影新浪潮,虽非直接的系谱承继,但其以独立制片完成的《董夫人》,以及1973年和摄影师张照堂合作在台湾取景拍摄的《再见中国》——讲述当时在中国文化大革命的影响下,偷渡逃离中国的知识青年:“我拍完《董夫人》,刚好是中国文革开始的年代。我觉得当时的年轻人都很向往文革的理念,因为我们还不了解什么是文革,只是感到那股热情,不只是中国年轻人受到文革的感召,在香港也感受到那股气氛,有种此刻是关键的革命气息,令人有股我们应该要去中国贡献自己的冲动。”

“但是,为什么天天都有像我这个年纪的人,拼了命也要从中国逃出来?为什么会有一具具尸体被抛在山里?这是一个非常让人困惑的事情。所以我要拍这部电影,去了解一下。”《再见中国》以一种相当素朴、游击式、低成本的方式拍摄,唐书璇自承是“相当实验,相当业余”的。

遗憾的是,《再见中国》这部极具时代意义的电影虽然曾在法国上映,但在那个时代的香港及台湾都遭到政治审查、禁映,直至1987年才重见天日,且依据唐书璇的说法,公映的版本并非导演剪辑版,此片的拷贝收藏在香港,至今仍未曾以她最满意的版本面世。而接连两部的《十三不搭》与《暴发户》,在资金上相对有投资者愿意投注,唐书璇也持续在电影语言与类型上做出突破,然而,票房的不如预期,加上生涯规划的变化,她逐渐淡出影坛。

除了电影拍摄以外,唐书璇共同创办的香港电影杂志半月刊《大特写》于1975年出刊,至1978年停刊前共发行了66期,该杂志间接催生了后来孕育香港电影新浪潮的重要平台《电影双周刊》。虽然,1980年代初,为整个香港电影风景带来改变的新浪潮时期,唐书璇已移居美国,展开下一阶段的生活。提到这段人生的转捩点,唐书璇也只轻描淡写地带过,仿佛像是在转述他人的故事般,墨镜下的她看不出情绪的波动。

唐书璇在香港影坛的存在,像是满天星斗中那难以被观察的奇景,但每一次的周期运转、一期一会,都带来革新的能量。唐书璇与她的创作,此种以电影作为语言和工具,向生活周遭的世界提问、借由拍摄过程找寻答案的独立思辨态度与实践,为后续的华语独立电影创作者提供了先例,也为香港电影,甚至是华语电影留下珍贵的文化资产。

注:参考自影评人舒琪文章〈Finding Cecile: The Legend of Tong Shu-shuen〉。《董夫人》于 1969 年9月在香港城市会堂公映后,吸引了诸多媒体报导与评论,依据电影评论者舒琪的文献研究指出,当时的电影刊物《The Chinese Student Weekly》特别以三大页的专题做报导,并专访饰演女儿一角的演员周萱(Hilda Chow Hsuan);而公映后的两年内,《The Chinese Student Weekly》约莫有多达60篇文章直接或间接提及《董夫人》和唐书璇。1971年第九届金马奖,《董夫人》更获得金马奖最佳女主角(卢燕)、最佳黑白摄影奖(祈和熙)、最佳黑白影片美术设计奖(鲍天鸣),和最富创意特别奖(唐书璇)等肯定。可谓当时相当风光、讨论度极高的独立电影。然而,这部片的商业映演却相当不顺,1970年10月才在上院线,且只有三天的时间,在香港的四间戏院放映。截至今日,《董夫人》未曾在台湾的院线映演过。

评论区 0