1月13日,大量TikTok博主为了应对美国联邦法院对TikTok母公司字节跳动的禁令,在其账号表示将迁移到“REDnote”(注:小红书,中国最受欢迎的社交媒体)继续更新。很多TikTok用户将这个迁移行动视之为“对权威最后的反抗”。一时间,小红书上出现大量外国博主和英文贴文,小红书出现“tiktokrefugee”(TikTok难民)的标签,截至1月14日下午六时,该话题已有9.6万篇贴文、逾5350万阅读量,小红书还被戏称为“小洋书”。

自2020年起,两届美国政府多次就TikTok禁令进行提案、投票。2020年,特朗普政府通过行政命令强制要求出售TikTok,称其“数据收集会让中国共产党获取美国人的个人和专有信息”。2024年4月,拜登正式签署禁令,要求TikTok剥离位于中国的母公司字节跳动,否则将于1月19日面临在美国应用商店下架。

1月10日,美国最高法院就这项法案是否违反《第一修正案》举行辩论,最高法院倾向于维持TikTok禁令,这意味着1月19日后新用户将无法注册,TikTok也无法进行版本更新。已经安装的用户仍能进行使用,但随着时间推移,福布斯分析,无法更新的app性能将大幅降低。目前尚不清楚法院何时对此案作出最终裁决,但法院已宣布将于本周三(1月15日)公布对未决案件的意见,其中可能包括对TikTok禁令的裁决。

此前有分析认为美国TikTok用户或会转移至Facebook或Instagram等外国社交平台,没人想到仅有中文服务的小红书会成为迁移目的地。

小红书是总部位于上海的中文社交媒体,最初设计为美妆购物平台。千瓜调研平台数据指,小红书在2019年后的疫情期间实现大规模用户增长,目前拥有3亿月活跃用户,其中79%为女性。平台的用户购买力吸引大量投资者的关注,据金融时报报道,该公司2024年二次股票发行后估值约为170亿美元,此前已获得来自腾讯、阿里巴巴、真格基金、DST、红杉资本等13家公司的风险投资。

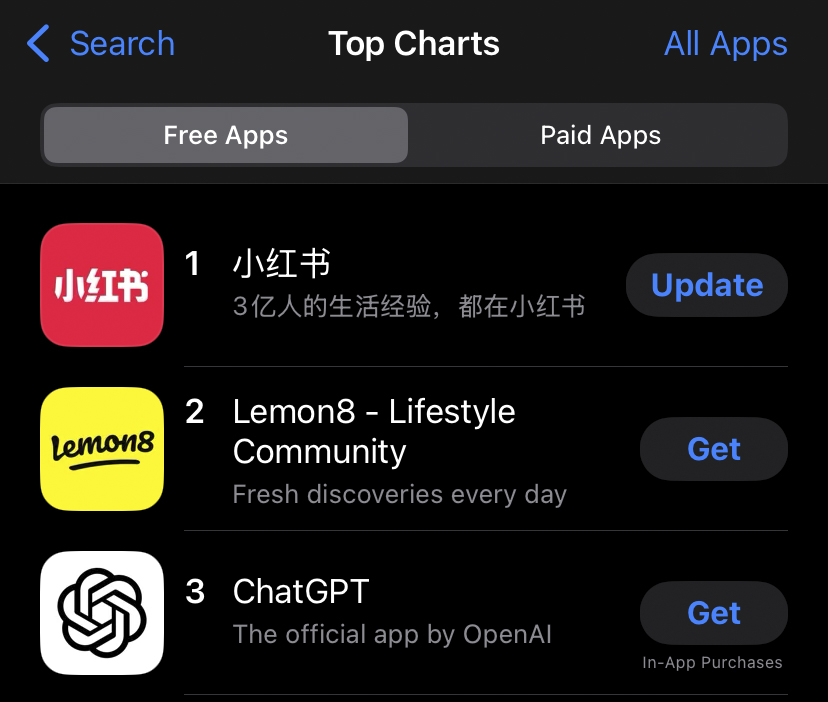

这款根植中国大陆的中文社交平台在1月13日晚冲上美国应用程序下载榜首,截至发稿前仍高居不下。据《华尔街日报》报道,市场情报公司Sensor Tower的数据显示,小红书在去年12月大约拥有130万美国移动用户。截至上周日,该应用下载量较前一周增长三倍。

目前没有具体数据显示小红书在过去一天内的下载人数。在TikTok #RedNote词条下,最高视频浏览量达到70万,而在小红书 #TikTok 词条下,浏览量累计达13.2亿。

一名小红书人士对端传媒表示,目前自己和部分同事的运营工作没有因为英语用户的涌入受到太多影响,亦没有接到与英文审核相关的指令不过,在TikTok用户涌入小红书、话题关注量极大的情况下,端传媒观察小红书的热点榜单上,前二十名内并没有出现TikTok、美国相关内容。

“接受小红书隐私政策,甚至没看一眼”“对于权威的反抗”“告别我的间谍”“Cat Tax”

这群新用户被称为“TikTok Refugee”,中文译名“洋抖难民”,他们称此次迁移的目的是为了报复美国政府对TikTok的下架。一位用户发布的视频中写道,“我出于赌气,兴高采烈地接受了小红书的隐私政策,甚至都没看一眼。是否允许app追踪手机动态?不用多说,拿去!”这则视频内容获得5万点赞。

一位用户发帖将这一批大规模迁移类比为“现代波士顿茶党”运动,称“我们在港口倾倒茶叶,因为被征收太多的税。而现在对我们来说也是一个革命性时刻”。

在小红书评论区中,“洋抖难民”也给中文用户解释着他们到来的原因。在一个询问“为什么你们不去Instagram”的帖文下,坐标美国、用户名为初始设置的博主评论道,“这是对扎克伯格的厌恶。还有因为据说TikTok是因为中国间谍(Chinese Spy)被禁,所以有点像一种对权威的反抗。”

TikTok用户选择迁移到小红书,或也与使用中国社交平台会遇到实名身份验证的“墙”有关。小红书可以直接在美国地区的应用商店下载,而其他中国的社交媒体,例如中国国内版本的抖音或短视频平台快手,则需要国内手机号和身份证件等双重验证,因此海外用户较难接触这些平台。

“Chinese Spy”(中国间谍)也成为两个平台上的热梗。很多“洋抖难民”在TikTok上“告别自己的中国间谍”。一位用户写道,“这就是我1月19日和我的中国间谍告别的场景,他给我的推荐算法无人能敌。”配图是《银河护卫队2》中养父Yondu牺牲自己拯救星爵,二人告别的场景。该视频获得20万点赞。

另一则帖文下,有人玩梗道,“我刚刚下载了小红书,我在想我会不会得到一个新的间谍,还是他们会重新分配我以前的那个。”评论回复道,“我觉得他们会重新分配你以前的那个,因为我今天刚下载,结果我的推荐页面已经很好地呈现出来了哈哈。”

很多“洋抖难民”对小红书的算法推荐界面感到亲切。有用户在TikTok分享自己的小红书账户界面,只要一直滑动下去,出现的全部都是说着英文的博主。

近期发生的Luigi刺杀美国医保公司CEO案件中,Luigi帅气的照片也成为连接两国网友的纽带。一位博主在视频中写道,“我刚用了这个app不到三小时,但是我看到Luigi视频的质量已经完全是大师级别,因为在我们这边关于Luigi的内容都被压下来了。”

洋抖难民们也很快发现了获得高赞的诀窍,即发布猫咪照片,网友称之为“Cat Tax(猫咪税)”。猫咪照片作为自我介绍封面,出现在难民们聚集的评论区里。小红书带图评论的功能让交猫税变得很简单。哪怕帖子主题和猫咪无关,洋抖难民们都能通过发布猫咪图片获得上千点赞。

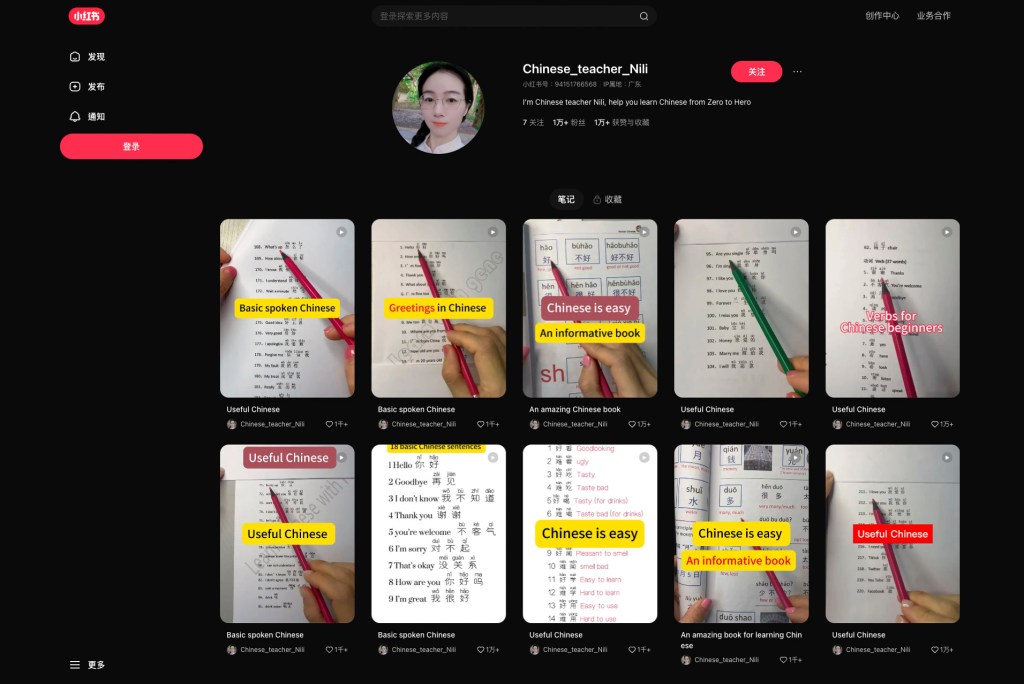

此外,中文学习赛道也成为主流。大部分新用户不知道如何设置及隐藏小红书上的“收藏功能”,在他们的收藏夹里,很多人收藏的第一条视频即是“Useful Chinese”(实用中文)、“Verbs for Chinese Beginners”(给中文初学者的词汇)。一位博主最新发布的两条基础中文教学视频下,已经挤满IP地址为美国的用户。视频点赞量也从原来几百至几千的量级飞跃为上万。

只有部分“洋抖难民”的视频附有双语言字幕。目前,小红书官方并没有推出翻译辅助软件,平台自带的视频剪辑软件能够识别多语言字幕,但无法进行字幕翻译。大部分评论区里的“洋抖难民”表示自己使用了谷歌翻译,或使用ChatGPT。

“少讨论政治,大家一起维护社区环境”“已经举报了几个”

除了在评论区内互动外,大部分洋抖难民使用小红书的方式仍然是TikTok式的。不少TikTok博主在搬运自己以往的TikTok视频进入小红书。从其使用的字幕格式中可以看出,即便是制作新的视频,也是使用TikTok录制后才在小红书发布。

此外,小红书本身并不仅承载短视频的内容,也被国内网友当作搜索引擎、安利、长文分享等多种功能使用。当洋抖难民闯入并只发布英文TikTok内容时,不少原驻民小红书用户表示“打乱了我的算法”、“这是文化入侵”。

小红书的审核规则也需要洋抖难民重新适应,有网友表示“我躺在床上穿着抹胸,结果收到了警告,所以我就删除了视频,因为我不想惹麻烦。”还有人询问,“我们是否能在这个平台说脏话?”

不少中国网友在“洋抖难民”的评论区提醒要遵守中国互联网的法律和习俗,“我们禁毒品 禁黄色 禁赌博 禁血腥暴力 请保持友善态度少讨论政治 大家一起维护社区环境”。不少“洋抖难民”呈现出“入乡随俗”的态度,直接表达会去政治化和发不敏感的内容,“我只想看看所有的食物,给你们看我的狗的视频。”“没有政治,只有乐趣,让我们尽情享受并尊重他人”。

有中国网友已经在自发维护起社区生态,“不要把黄赌毒、lgbt什么乱七八糟乌烟瘴气的东西带进来”,获得其他中国网友的回应,“要相信我们的审查,看不到不对劲的也可以直接上手举报”。有网友接力表示,“已经举报了几个”。

面对突然涌入的英文用户,部分中国商家迅速作出反应。网易游戏于北京时间1月13日晚发布一则英文贴文,介绍公司旗下蛋仔派对、第五人格等游戏。然而评论区内吸引到的外国用户并不多,大量中国IP用户嘲讽道,“Zero老外in评论区”、“0个洋人在意你”等。最终网易游戏删除该贴。

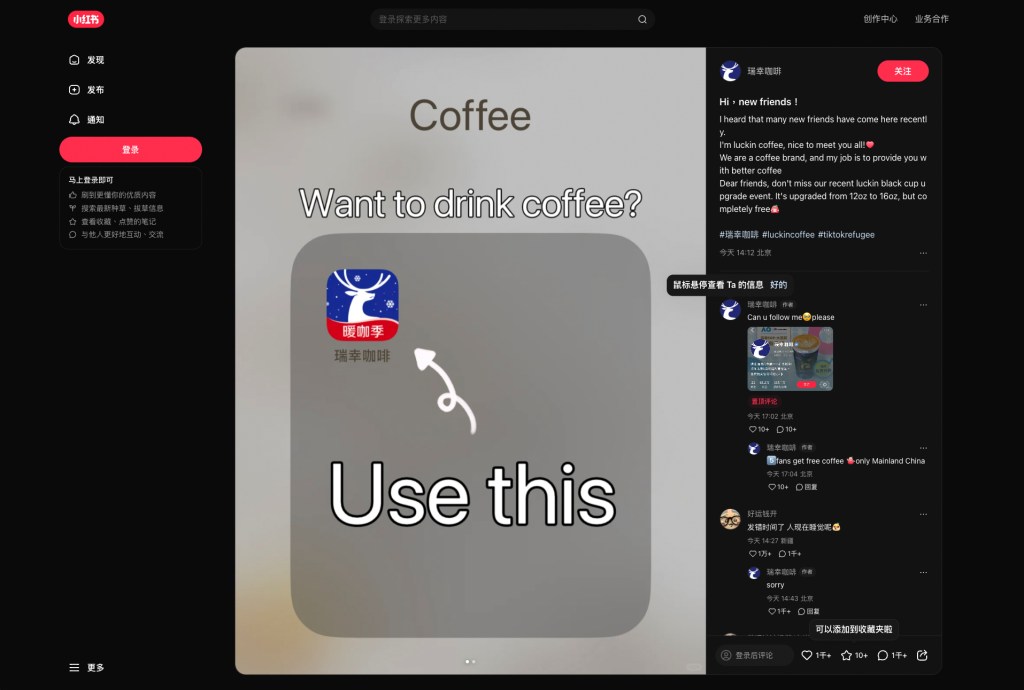

瑞幸咖啡也于北京时间1月14日下午发布一则全英文的帖文,宣传最新的咖啡升杯服务。由于发帖时间对欧美用户来说是凌晨,评论区内仍然只有中国用户,但该帖似乎只是在跟风玩梗,因为其店面主要集中在中国市场,也没有出口服务。

截止发文前,无论是TikTok还是小红书上,针对这场网民迁移的讨论仍在进行,“洋抖难民”们即将迎来在小红书的第二个白天。

彭博社1月14日的报道指,据知情人士透露,中国官员正考虑由埃隆·马斯克(Elon Musk) 收购TikTok的可能性。知情人士称,北京官员强烈希望TikTok仍归母公司字节跳动所有,字节跳动正在向美国最高法院上诉。与此同时,中国高级官员已经开始讨论TikTok的应急计划,作为与特朗普政府合作的广泛讨论的一部分,其中一个选项涉及马斯克。

当日,TikTok一名发言人向BBC回应道,该报道“纯属虚构”。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进于14日发表文章《“美国难民”投奔中国互联网,小红书接得住吗?》,称应以开放态度欢迎难民进入小红书,要有能力安置难民,与时俱进对中国互联网的场景进行定义升级,“顺势而为扩大、强化自己的适应力,朝着互联网虚拟世界的中心移动。”

尽管如此,尚未用中国“互联网实名制”将美国用户挡在注册之外的小红书,能接纳这些“洋抖难民”多久,仍是未知之数。仅仅两天,中国大陆互联网上已经有很多人在猜测小红书和中国的网络监管当局会对此作何反应——会否拆分出海外版?或会否严格用实名制“一刀切”?

此外,新涌入的大批“难民流量”是否会鼓励小红书寻求更进一步的“出海”,或为海外用户推出商业模式,也有待观察。《中国企业家》杂志的一篇报道认为,小红书提出要在2025年“从聚焦消费品行业向多行业需求扩展,并优化种草投放及商业产品能力”的目标或许有望“接住”流量,但其也质疑,小红书是否可能做到不做产品隔离的情况下,“平衡好多元文化表达与监管要求之间的关系”。

读者评论 0