2023年10月7日,作家谢烨被害离世三十年后,名为“辛贻”的读者在豆瓣上发起一篇文章——〈纪念谢烨逝世三十周年:寻找谢烨——谢烨作品不完全整理〉。这是多年以来,第一次有人将谢烨的作品单独整理成档案,虽没有纸本承托,却在网路上默默流传开来。

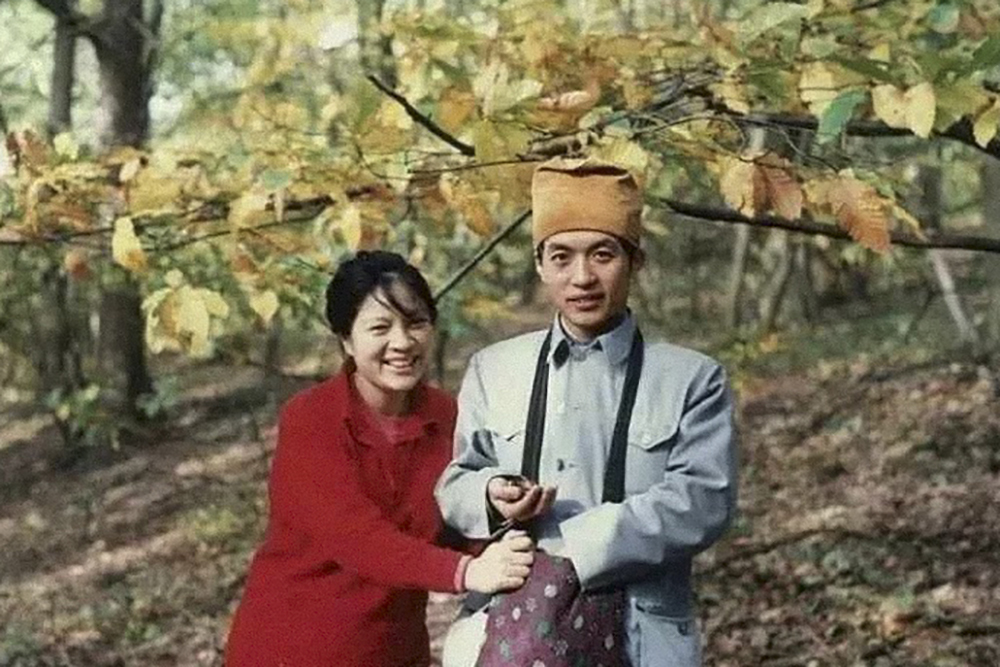

这份档案的出现,填补了中国当代文学史上一区空白。文章虽只收到四十多则回应,但回应者大都对此深感共鸣。有人留言说:“谢烨的照片,她和顾城的关系,真让人唏嘘”;也有人补充从不同报章看到的谢烨作品,试图让她的作品集更加完整。

过去,想要寻找诗人谢烨作品的读者,只能从朦胧诗代表人物顾城的文集中看到零碎篇幅。用搜索引擎寻找“谢烨的诗”,第一个连结是名为“顾城之城”的网站;在这座偌大、完整的纪念之城中,谢烨是顾城之妻、他的“维纳斯”与文学伴侣。这“城”里,几乎无人提及三十多年前的那场悲剧——

谢烨(1958-1993),原名张红,诗人,作家。生于北京,1979年在上海到北京的列车上与诗人顾城相识,1983年结婚,生子“木耳”。写有诗歌、散文,诗作发表于不同刊物,并曾收入《朦胧诗选》(1986,春风文艺出版社)。1988年随顾城移居纽西兰激流岛。1993年10月8日,在纽西兰被顾城砍伤致死。

“想找到谢烨——不作为顾城的宾语、不作为顾城生平的次要方面,而作为主语,找到她的劳动、声音、创造、情感、思想,找到她求索什么、捍卫什么、为什么而痛苦”辛贻

想找到作为主语的她

当我离去的时候,

我不相信,不相信

那盏灯真的灭了,星星和信

丢了,你的灵魂一片黑暗,

不相信你那样看我,

是真的让我走开。

—— 谢烨,〈我不相信,我相信〉

1993年10月8日,当时已颇具声名的诗人顾城,在纽西兰居所激流岛(Waiheke)杀死妻子谢烨,随后自缢而亡。

暴烈的死亡事件让许多人深感震惊,随之而来的,却是对这段爱情关系的猎奇讨论。多年来,媒体刊物竞相分析顾城、谢烨与另一位女性李英的关系,猜测悲剧事件发生的原因——关键词不乏“情杀”、“三角恋”、“两女侍一夫”等等;例如2017年,虽然事件已过去二十多年,时任香港明报月刊总编辑的彦火在《联合早报》撰文时,仍以〈析顾城与谢烨英儿的三角恋〉为主题,试图从手稿中找到更多印证三人关系的线索。另一方面,顾城的诗作多年来不断被集结成册,某些选集中,谢烨的作品在角落出现。多年以来,相比起顾城被纳入中国文学史正典的地位,诗歌学界却鲜有对谢烨诗作的讨论,遑论将她纳入现代诗歌史的论述。

然而到了近年,这一现象有所改变。“顾城之城”更新到2008年,之后热度递减;反之,新一代读者的声音渐渐出现。有人开始整理、讨论谢烨的作品,而不是将她视为某人的妻子;有人关心谢烨作为女性的艰难处境,重新审视家庭和婚姻带来的种种暴力——如同前文提及发起“寻找谢烨”的读者,以及众多留言支持的网友们,尽管其整体样貌尚难以从网路上明晰辨认,但从“豆瓣”上的阅读痕迹不难发现,新一代寻找谢烨的人们收藏了许多女性主义理论或文学,也把长期关注性别议题的podcast频道列为最爱。

2024年底,记者柴静在 Youtube 频道访问了德国汉学家顾彬,题为“为什么童话诗人顾城的地上天国毁于暴力?”。节目围绕著集体暴力下的个人悲剧,播出后却得到了意料之外的回音——一位读者去信询问柴静,希望寻找谢烨的家人,以促成谢烨作品的出版。尽管这些声量并不算大,却可从中看到一种转向。

“辛贻”在文中述说,寻找谢烨的原因,是“因为想找到谢烨——不作为顾城的宾语、不作为顾城生平的次要方面,而作为主语,找到她的劳动、声音、创造、情感、思想,找到她求索什么、捍卫什么、为什么而痛苦”。寻找谢烨的行动,在近十年来逐渐展开。这一关注转向是如何发生的?人们又是如何寻找谢烨,重读谢烨?我们访问了不同代际的诗人、研究者、收藏家,看看他们是如何寻找这个多年来被遮蔽的名字。

“我为什么要纪念诗人谢烨?”

“谢烨曾经写过很优秀的诗歌,她不是诗人,她是什么人?”张后

2007年11月,中国人民大学,一场声势浩大的、纪念顾城逝世十四周年的活动在此进行。活动现场,有个人举起一张横幅:

“纪念诗人谢烨”,蓝底白字。

写横幅的是诗人张后。生于六零年代的他,早期写作就已深受朦胧诗的影响:“我读过许多流传于《朦胧诗选》或者地下刊物转载的顾城诗歌,受他的影响肯定不言而喻。”张后直言,在刚开始学写诗的时候,因为自觉与顾城的气质相近,也曾模仿过他的作品:“可能那个年代,相对于北岛,顾城更能影响我的写作。”

然而1993年的事件为此蒙上一层阴影。“在记忆里,好像是一个同学跑到我家告诉我(顾城杀害谢烨的事情)。他知道我一向喜欢诗人顾城的,这是不应该发生的事情。”

因此,当事件发生十四年后,各大专院校以公开方式纪念顾城,张后更是感到不忿:“毕竟顾城是把另一个人杀害了,为他举办这样的公开纪念活动,我觉得不太好。”

在“顾城之城”,至今仍能看到这一年的纪念活动。这场名为“纪念顾城逝世十四周年大型诗歌朗诵会”,相继在北京、沈阳、武汉、杭州等多地举行,颇具规模。张后认为这样的做法十分不妥,怀著愤怒的心情,他制作了这张横幅,到人大会场抗议:“顾城的作品再好,毕竟是杀人犯。在大学院校公开纪念一个有罪的人,肯定是不行的,你要有良知。”

时年11月,张后先后写下两篇文章,〈死去的诗人是否仍旧活著——谁来纪念谢烨?〉及〈我为什么要纪念诗人谢烨〉:“有人在我博客留贴声称,谢烨并不是诗人,纪念谢烨是她家里的人的活动。我就奇怪了,谢烨曾经写过很优秀的诗歌,她不是诗人,她是什么人?”

自八十年代,谢烨陆续发表散文与诗作,亦曾于1985年获全国首届青年电影评论奖。1987年,她与顾城一同参加德国明斯特国际诗歌节,此后也陆续有所发表。尽管在抗议事件之后,不再有如此大型纪念顾城的活动,但张后的这两篇文章并未得到太多关注,谢烨的名字也始终隐没在另一个名字的阴影之下。

文学史中被遮蔽的人(们)

我被那更为粗大的沉重的斧头

威胁著,被水泥的孔和面威胁著

被锈蚀、橡胶、爆炸、星际间跑来的碎片

辗压,一个厚皮肤的笑威胁著,我小小的生命

胚芽用芳香

威胁他们

—— 谢烨,〈节日〉

张后第一次读到谢烨的诗,已是在悲剧事件发生之后:“直到我要为谢烨发声,阅读资料的过程中,才关注到她的作品。那时候,甚至很多人都不知道谢烨的存在,她完全被隐藏了。”

诗歌爱好者、收藏家樊杰,自少年时期就非常喜欢现代诗。然而九零年代能在北京街面上找到的诗歌书籍有限,反而开启了他对诗歌相关史料搜集的兴趣。因为熟悉北京的旧书、旧物收购网络,樊杰偶然间得到了一批谢烨家书与手札,从此开始收集有关谢烨的资料。在寻找和整理这些资料的过程中,他也留意到这种遮蔽状态:

“谢烨的作品总是伴随著顾城、作为一种衍生状态出现。例如几年前在沈阳,《鸭绿江》诗刊的前主编阿红家那批散出的资料,其中也有顾城的信。顾城在信里不仅提到自己的创作,还会夹带一些谢烨的作品一起投稿,称谢烨为‘小不点儿’。后来在严文井和康志强夫妇家散出的资料中,也遇到了这种情况。我记得王燕生在一篇回忆录中记述了这种情况,大概意思是顾城给诗刊投稿时,他会看到谢烨的作品,总是一起出现,他觉得谢烨的作品风格与顾城太像,登了顾城的就已经足够了。”

在与不同藏家、学者交流的过程中,樊杰发现这并不是孤例。当时,在顾城的盛名下,许多编选者都倾向将谢烨的诗视为顾城风格的复制品:“谢烨的作品就这样常常被忽略掉,现在看是很可惜的。如今这些诗歌前辈们都已经过世,已无法进一步探讨此事,留下了永远的遗憾。”

“大概意思是顾城给诗刊投稿时,他会看到谢烨的作品,总是一起出现,他觉得谢烨的作品风格与顾城太像,登了顾城的就已经足够了。”樊杰

Screenshot

诗人谢烨

你是如何开始读到谢烨的作品?在访问过程中,每每问到这个问题,好像总是绕不过顾城的名字。就连去年发布谢烨研究专文的学者汤巧巧,也不例外。

七零年代出生的汤巧巧,如今任教于西南民族大学,专研中国现当代文学,也写诗。她的研究范围涵盖当代诗歌史,探讨个别诗人,也研究诸如诗歌与城市间的关联、“诗江湖”等文化现象。以“谢烨”为主题查找学术文章,几乎只能找到汤巧巧写的这篇文章,是专以谢烨的文学作品作为研究对象,而非从谢与顾的关系切入、或以顾城为主。

即便如此,在汤巧巧的记忆中,比起谢烨,她最先接触到的还是顾城的诗、以及他与谢烨的爱情故事:“我之前确实很喜欢顾城的诗,起初站在了解一个名诗人的角度去想,他怎么会出这样的大事情?最开始,我也跟大多数人一样,留意到的是顾城和谢烨之间童话般的爱情,以及为何会以如此惨烈的方式收场。只是当时,我对谢烨写了很多诗这件事情很陌生,因为在节目和文章里,大部分内容还是围绕著悲剧事件来呈现这段爱情关系。”

汤巧巧提到的节目,是由《艺术人文》制作的一部关于顾城的剧录片《生死幻觉》。节目中有一个细节,让她至今仍印象深刻:“那是一段谢烨和顾城之间的通信,让我觉得他们之间的关系,用今天的话来说,是一种‘接得住’的感觉。我当时就在想,谢烨的文字这么漂亮,而且她懂得欣赏一个这样独特的诗人,她的内心世界一定非常重要,并且很可能是一个真正的诗人、一个写作者。”

然而在当时,囿于资料之限,汤巧巧未能读到谢烨的完整作品,对于谢烨在文学贡献的猜想,也只能放在心中。直到后来从事诗歌研究,她开始意识到更深的问题所在:

“在那个时期,顾城确实是很多人心目当中的偶像,加上他的诗歌也非常有想像力,对很多研究者来说,谈当代诗歌,那肯定是一个入口。但是在我们做研究时,常常会忽视一件事,那就是在当代文学中,有很多深度参与的女性,谢烨就是其中一位。”

“在那个时代有不少这样的现象:女性从旁帮助有名的丈夫,而通常这些帮助都会被淹没、被遮蔽,很多人根本不知道。”

诚如顾彬在访谈中说过的,“如果没有谢烨,就没有后来的顾城。”汤巧巧引述并补充道:“因为谢烨承担了顾城文字的(生产),帮他打字、记录、编撰,甚至我们不知道在这其中,谢烨有没有参与修改或其他,这部分目前还没有去做深入的研究。但是实际上呈现出来的就是,谢烨是一个深度参与当代诗歌史的人,但是她却永远藏在这个巨大的阴影之下。”

如果她还能继续写下去

“顾城的诗通常是很抽象的、形而上的,但是谢烨的很多作品是有人情味的。谢烨的爱情书写在当时非常大胆,因为还写到了身体感受,是直到八十年代后期乃至于2000年后,我们才谈论的这些(情欲书写)。”汤巧巧

谢烨发表的作品虽不多,却不至于无。1985年由老木编选的〈新浪潮诗集〉中,曾收录了谢烨的诗作;她的散文〈你叫小木耳〉,是不少现代文学爱好者熟悉的作品。然而,学术界对谢烨诗歌的探讨却几近一片空白,寥寥几篇,也都是与顾城研究绑定在一起的。

这种现象,一方面是因为谢烨作品仍未集结,且许多文本至今未能分辨由谁而作。例如樊杰在收藏过程中发现,早年谢烨与顾城住在上海紫云路61号时,为了解决生存问题,两人曾经一同写歌词:“扉页上注明‘欢迎刊用,谱曲’、‘作者:顾城,谢烨’,就很难分辨谁是谁写的,应该视为他们共同的创作。”这些悬而未决的因素,为研究增加了难度。

而另一方面,则是与取决于读者和研究者的关注点。在学界多年的汤巧巧,观察到了多数研究者的倾向:“从研究的入口著想,谢烨肯定是会和顾城连在一起的。因为他们两个的爱情是一个点、悲剧也是一个点。这样的一种悲剧,可能是更多人愿意去研究和关注的。”

2024年,汤巧巧的专文〈从“彩色的梦”到“恶梦”的书写〉发表于学术期刊《现代中国文化与文学》第48辑,这篇以谢烨作品作为讨论对象的文章,终于在几近空白的谢烨研究中新添一笔。比起延续对于两人爱情关系的讨论,汤巧巧更希望能将谢烨作为一位独立创作者介绍给大众:“其实在最开始,我都不知道谢烨有写诗、小说、散文,她还写影评、文学评论,有著多方面的贡献。深入研究之后我才发觉,假以时日谢烨一定会是个非常棒的作家,只是时间却戛然而止。”

谈起谢烨的文学价值,也激起了汤巧巧对学界既定印象的反思:“有些人,他们可能会认为谢烨的作品是顾城的翻版,或是受到顾城很大的影响。当然无法否认的是,谢烨当时的作品的确受到朦胧诗派的影响,但那个年代,不是很多人都是这样的吗?”

因此,在讨论谢烨时,汤巧巧把目光放到其诗歌与顾城的差异之处:“顾城的诗通常是很抽象的、形而上的,但是谢烨的很多作品是有人情味的。”此外,她也看到了谢烨诗歌在题材上的突破:“谢烨也写爱情诗。也许在今天来看,很多人会觉得:那些爱情诗算什么?但当我们回到当代文学前三十年(大约是1950-1970年代),爱情是一个绝对的禁区。直到八十年代开始,爱情议题才逐渐解禁;后来舒婷写爱情,一下子就引起轰动。但是舒婷写的爱情,还是站在一个公共文化的角度;而谢烨的爱情书写,在当时是非常大胆的,因为她还写到了身体感受,是直到八十年代后期、乃至于2000年后,我们才谈论的这些(情欲书写)。”

我想爱一回

就象青色的小虫爱看

湿漉漉的花朵

一回,我想

把蜜水饮尽

——谢烨,〈要求〉

女性主义浪潮中,她们再次寻找谢烨

“过去讨论谢烨与顾城的故事时,我们谈‘浪漫爱’、‘三角关系’;有了女性主义视角之后,会发现那背后并不是浪漫爱,而是一个女性的自我认识,以及这段非常艰难的过程。”汤巧巧

汤巧巧的研究,也是在呼应最初提到、发布在“豆瓣”上的那篇文章——“今天我们如何寻找谢烨”?

过去人们寻找谢烨,或是抱著对她遭遇的不忿、怜悯,或是从猎奇逐渐走向共情。如同樊杰,他寻找谢烨是因为觉得“需要有个声音为苦命的女诗人谢烨发声”:“这个时间已经拖得太久了,需要让谢烨的文学成就走出顾城的盛名阴影,以独立的文学姿态呈现在世人面前。”

而另一些人寻找谢烨,同时也是在追问:为什么谢烨在后人叙述中被隐去?作为诗人、作为女性的谢烨,到底遭遇过什么?

2013年,事件发生二十年后,《Vista看天下》刊出一篇〈他们纪念顾城,我们纪念谢烨〉,作者沈佳音提出:“我们只想换一个视角,来看看谢烨是谁”,并形容这段关系“没有童话,也没有世外桃源。”;

2020年,为了纪念谢烨逝世二十七年,线上平台“后生价值”推送〈谢烨之死:天才神话下的性别暴力〉一文,直指谢烨曾经历的家庭暴力,并在性别视角下重新检视了这一段多年被奉为“诗人神话”的关系:“如果说谢烨生前在家务、情感和才能上为顾城所剥削,身后她的名字被附注在以顾城为中心的公共回忆里,这是否可算作另一种剥削?”

2025年,作者马欣宜以〈寻找谢烨〉为题投身非虚构写作,并在计划简介中写道:“第一次读到谢烨的遭遇,我们仿佛被打了一拳。很痛。作为文学系学生,理应在许多时刻接近过她,却对她一无所知,便意识到被自己当作重力接受的知识和语言是如何排除了女性。”

汤巧巧也观察到近年来网路上“寻找谢烨”的新声音:“我觉得一个重要的问题,是它真正地唤醒了女性自觉,意识到自身的价值在哪里。”在她看来,这些声音正是伴随著女性主义的讨论而诞生的:“过去在讨论谢烨与顾城的故事时,我们谈‘浪漫爱’,谈‘三角关系’;后来,当有了女性主义视角之后,我们会发现那背后并不是浪漫爱,而是一个女性的自我认识,以及这段非常艰难的过程。”

近几年来,伴随著 #metoo 等社会运动浪潮,女性主义议题在世界各地皆备受关注。这一现象在中国也有迹可循。2015年前后,中国出版界陆续引入当代重要的女性主义理论著作,例如日本作家上野千鹤子的《从零开始的女性主义》、《始于极限——女性主义往复书简》等等,译介后都畅销一时,且在网路上有著相当高的讨论声量(几乎每本书都在“豆瓣”平台有过万评论)。

随著新一代读者对于女性主义的认知愈来愈深入,女性主义日渐成为一种思考方法,他们对于传统亲密关系、浪漫爱、性别暴力等议题的想法也更加辩证。譬如在写关于谢烨的文章时,汤巧巧同时反思著浪漫爱与女性处境的问题:“包括谢烨,她早期或许也是个‘恋爱脑’,对吧?但实际上,这是很多女孩会都会经历这个过程。可是看著这样的浪漫爱走到最后,那不堪重负的心理痛苦,当我们经历了这些,或许对于爱情的理解就会发生很大的变化。”

“浪漫化顾城、省略掉谢烨,这种历史叙述是如何形成的?”元十雨、陆召袂

前文提及过的平台“后生价值”,在发布〈谢烨之死:天才神话下的性别暴力〉的几日后,再度刊出一篇题为〈回忆的性别:我们为何要写《谢烨之死》〉的长文。这篇文章是前文作者元十雨、与平台编辑陆召袂之间的对谈纪录,清晰记下他们追寻谢烨之死的最初动因,那个悬在心头的疑问——“浪漫化顾城、省略掉谢烨,这种历史叙述是如何形成的?”

他们以女性主义角度出发,不只谈谢烨,也谈遭受性暴力而去世的台湾作家林奕含,以及文学史上总是与其他男性绑定在一起的女作家,例如萧红。编辑陆召袂说:“这就是回忆的性别。我们追忆男性作为大师的文化遗产;而对于女性,我们的回忆必须掺杂一种情绪,其中必须夹带一丝忧郁,这种忧郁或多或少萦绕在她与男性的关系周围。”他们寻找谢烨,同时也是为经年累月的性别难题,寻找新的回答。

如果有另一个世界,谢烨不曾隐形

“同样身为女性,我会设想,谢烨临终前想到什么?”谈及谢烨的生命悲剧,国立清华大学台湾文学所王钰婷教授不禁感叹,“她会如何去想自己的这段生命历程、文学历程?”

王钰婷从事文学研究多年,专精于女性主义与台港文学研究。2021年,她主编专书《性别岛读:台湾性别文学的跨世纪革命暗语》,以文学文本呈现出台湾不同代际的性别困境;今年,她又担任国立台湾文学馆主办的“改编自真人真事:当代性别事件的噤声与反抗特展”策展咨询,密切关注著文学与社会的关系、尤其是对性别议题的参与和影响。

谢烨的生命遭遇,让王钰婷联想到一本名为《写作的女人生活危险》的书籍,作者是德国学者斯提凡.博尔曼(Stefan Bollmann),“为什么女性写作是危险的?一方面,父权制的家庭通常都会要求(女性)对婚姻做出牺牲;此外,在写作那种孤寂的生活底下,女性也常常难以兼顾家庭跟创作。”在她看来,顾城倾心构建极度洁净的文学世界、那个他心目中的“天国花园”,实际上危机四伏:“在(顾城)那样的世界里,写作的女人是危险的。”

“发掘这些女作家的声音,可以让之前隐身在文学史内的女性声音重新被听见,让女性为文学史的主题、而不是在男性为主流的叙事底下,让她们发声、现身。”王钰婷

谢烨最终面对的危险,是失去生命;而她的作品,多年来也面对著被隐没的命运。因此,在王钰婷看来,这个年代发生的寻找谢烨的行动,其实有著两重意义。第一重是在公众议题层面:“这种性别意识抬头,让新世代对于自己的性别探索(更为深刻),也更看重自己的性别权益。”

第二重意义,则体现在文学史的重构上。王钰婷认为,当愈来愈多人投入、重新发掘曾一度消失的女性创作者,对于文学研究者而言,这将促成一种新的可能性:“原本在历史地表之下的女性重新浮现了,隐形的女性被重新看到。”

“对于文学来讲,透过发掘这些女作家的声音,我们可以让之前隐身在文学史内的女性声音重新被听见,让女性为文学史的主题、而不是在男性为主流的叙事底下,让她们发声、现身。”王钰婷补充道。这两重意义之间,也有著彼此交互、共生的趋势:“这种声音很重要,它是促进性别意识觉醒的一个关键点。”

你是如何开始读到谢烨的作品?

对于新一代的读者而言,这个问题的答案可能正在改写。

正因有了这些反思文字,因为有隔著时代屏障、重新寻找谢烨的人们,谢烨的名字正慢慢回到读者眼前。尽管这条路仍然漫长,但始终忍不住去想:如果另一个世界是可能的——如果真有这样一个世界,当读者第一次遇见“谢烨”的名字时,旁边不会再永远伴随著另一个名字;他们将读到她写的诗句,并随之轻轻念出:另一个世界的鸽子 / 正发出清脆的哨音。

彩色的气球飘浮不定

我没有力量

我不想退避

在大片大片

洁净的低语的树林里

另一个世界的鸽子

正发出清脆的哨音

—— 谢烨,〈风〉

评论区 0