2014年5月21日,由郑捷犯下的台北捷运无差别杀人事件,共造成4人死亡、22人受伤。这并不是台湾第一起“无差别杀人案件”,但回顾近年来台湾发生的每一起无差别杀人案,尽管都曾激起社会讨论,却没有任一杀人犯,如郑捷这般受到舆论全面式的关注,并极力要求法院对郑捷求处死刑。

近年台湾发生的无差别杀人案件

导致舆论如此“群情激愤”的原因在于:郑捷外表看起来如此“正常”,不同于其他起无差别杀人案的嫌犯有吸毒习惯或是确诊的精神疾患。这使得郑捷犯案难以归咎为一个清晰可辨的原因。且因郑捷的辩护律师不断主张郑捷需再次进行精神鉴定,使得被害者家属认为,辩方律师是想透过《刑法》第19条“心神丧失人之行为,不罚”的规范,来“为坏人脱罪和狡辩”。

例如北捷案受害者家属之一邱木森曾说:“我觉得辩方律师真的是为了个人名誉,不用其极想把案子平反掉,郑捷的律师一直想要说郑捷有精神异常,好让郑捷可以由死刑变无期徒刑。”邱木森的想法,几乎是此案被害者与被害者家属的共同想法,但透过精神鉴定厘清郑捷是否有精神疾患,与司法量刑之间的关系,是否只有“为了替加害者脱罪”那么简单的答案?

法律强调能力平等

要回答这个问题,必须先厘清《刑法》的限制与前提,以及精神鉴定的目的究竟为何。

《刑法》的脉络里,强调行为人要具备认知其行为在《刑法》上的意义、性质、作用与后果的分辨与识别能力。换句话说,是要清楚自己的行为,是否触犯《刑法》、危害社会、是否预见行为后果,以及理解犯罪性质等能力的综合呈现。由于精神疾患会因生理或心理因素,减损其辨识与控制能力,因而若审判只着重精神疾患的“作为”,就忽略了法律强调“能力平等”的前提,将精神疾患与一般意识清楚、蓄意伤害他人的杀人犯相提并论。

精神鉴定,就是在这样的脉络下产生的协助审判的工具。

2016年10月初,英国在台办事处,邀请英国工党议员薛凯尔(Keir Starmer)、人权律师雷绍尔 (Saul Lehrfreund),以及刑事精神鉴定专家雷瑞德(Richard Latham)来台分享精神鉴定领域的专业素养。雷绍尔指出,精神鉴定的目的,在于厘清犯罪者是否有精神疾患,以判断被告是否有就审能力,以及犯罪时是否具备负担刑事责任的能力;而若确认犯罪者确实罹患精神疾病,在两公约保障人权的情况下,不应将其处死。

这样的法律精神,正是许多被害者家属误会精神鉴定为脱逃法律惩戒工具的原因,“这样规范,不是不想报复或者要赦免被告的罪行,而是因为他们没有能力接受公平审判,这会使他们在面临审判时相当不利。”雷绍尔说明,精神疾患无法提供完整自白,律师也经常无法全然了解被告要表达的,继而很难解释给法官听,使得司法程序难以顺利进行。雷绍尔所说的场景,就在全台瞩目的另一起随机杀人案“小灯泡”的审判出现过。

媒体经常会渲染“被告主张自己有心理疾病,是试图编造或提供假印象跟证词去影响法官裁决”的思维,在这样的情况下,确保精神鉴定的正确性有其必要,“因为法官有责任确保具备平等思维的审判。”

2016年6月23日,法官张毓轩讯问王景玉“是否委托法扶3位律师替其辩护”,王景玉否认,甚至连律师面貌也无法辨认。王景玉的律师梁家赢表示,开庭前已和王景玉律见两次,但“无法进行有效沟通”。张毓轩当庭讯问时,王景玉一直无法针对张毓轩对其杀人动机的提问进行有效厘清。

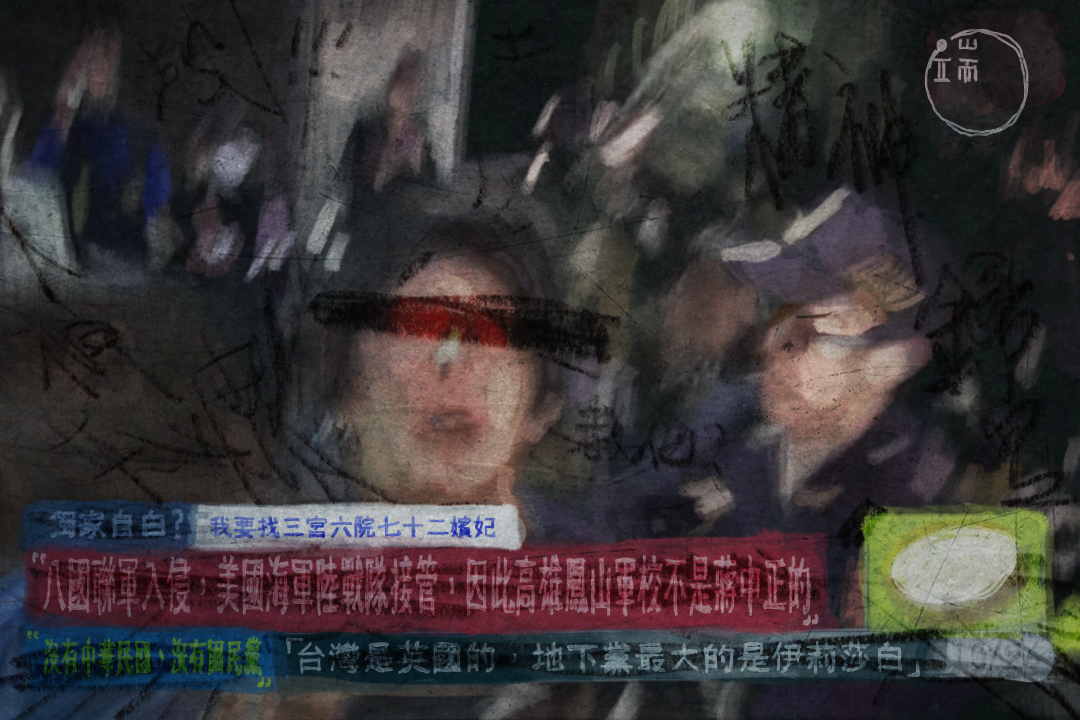

整场审判,王景玉不断强调他有4点声明要对外陈述,而这些具是其杀人动机。说是4点,却无法清楚归纳,内容是他的个人史观,如“八国联军入侵,美国海军陆战队接管,因此高雄凤山军校不是蒋中正的”;“没有中华民国、没有国民党,台湾是英国的,地下党最大的是伊莉莎白”等语。以及“我要找三宫六院七十二嫔妃,要四川女孩,要18岁,要处女,这跟我有钱没钱没关系,我要赶快当上大陆总统。”这些内容,即为王景玉辩护律师与其律见时,王景玉反覆陈述的语句。

开庭前,王景玉曾接受荣总医院的精神鉴定。荣总医院诊断王景玉有幻觉、幻听、原发性思觉失调,但鉴定人、台北荣民总医院精神部心身医学科主治医师刘英杰认为,尽管王景玉确实因为妄想内容而驱动杀人行为,但因“王景玉决定杀人时,怕拿了家里菜刀,家里会没刀可用,于是骑车到大卖场买菜刀”、“杀人后车子不停路边,因为如果杀人后被抓,车子在路边风吹日晒会坏掉”,使刘英杰判断王景玉犯案时,其精神疾病“不干扰犯案时的判断能力”。

刘英杰所做出的“判断”,使检察官主张王景玉不适用《刑法》第19条,必须继续接受审判。当时,梁家赢曾希望声请停止审判,并嘱托松德院区进行精神鉴定,以厘清王景玉的就审能力,但张毓轩没有当庭接受。

开庭后,王景玉在法庭上的发言,被媒体以“装疯?卖傻?小灯泡案首开庭 王景玉‘满口胡言’”、“小灯泡案首开庭凶嫌王景玉胡说‘台湾是美国的’”、“小灯泡命案10点首开庭 王景玉曾狂呛法官”的切入视角进行传播。

雷绍尔指出,媒体经常会渲染“被告主张自己有心理疾病,是试图编造或提供假印象跟证词去影响法官裁决”的思维,在这样的情况下,确保精神鉴定的正确性有其必要,“因为法官有责任确保具备平等思维的审判。”

精神鉴定不应回答法律问题

北捷杀人案中,郑捷律师团曾请求再进行精神鉴定,是因为郑捷曾被确诊罹患葛瑞夫兹氏病与具有反社会人格,但目前《精神卫生法》所认定的“精神疾患”范围相对狭隘,包括人格违常、精神官能症,欲望、冲动、焦虑、忧郁等状态或病症,都不被列入其与犯罪生成关联性的考虑范围。而这样的限制,可能会让审判落入二元对立的状态。

雷瑞德指出,《精神卫生法》的规范,相当不宜被套入法院面对重大刑案的生死量刑标准。“像思觉失调与反社会人格,两者状况有时是相当接近,相互涵括的。”雷瑞德再次强调,司法在面对重大刑案犯罪者之所以要进行精神鉴定,是为了确保其就审能力,以及能负担多少刑事责任等问题,而非要藉由简易的“是否罹患精神疾病与否”去判断一个人是否该被处予死刑。他进一步以小灯泡案补充,像荣总直接断定王景玉犯案时,其思觉失调病状不影响判断能力的陈述,并不符合司法精神鉴定的专业素养。

事实上刘英杰在鉴定时,举出这个场景:路人询问王景玉在干嘛,使王景玉立即远离现场。再引用美国法律学会ALI的冲动控制说(impulse control),据以判断王景玉犯案时,确实能够掌控自己,所以应该也可以为自己的行为负责。

但刘英杰稍后回答被告律师诘问时,却也坦承自己对理论“一知半解”。

雷瑞德强调,精神科医师作为鉴定专家时,必须和法律人相互合作与尊重,“双方都要知道自己的局限与责任”,也就是,鉴定人要清楚知道自己“不可以回答法律问题”。在英国,为了防止鉴定人回答“被告是否适用《刑法》第19条”等类型的法律问题,已有相关制度建立,作为鉴定者的医师必须遵守相关规范,若严重违反规定,甚至可以撤销医师执照。但在台湾,相关制度目前付之阙如。

“司法究竟能否抚慰被害者与其家属,必须视状况案件而定。”薛凯尔举例,以性侵案而言,司法程序反而容易带给被害者二度伤害;而杀人案件里,确实有家属因为死刑判决而觉得“告一段落”;但也有家属只是想透过司法程序得知真相的情况,“因此,正义的概念是很浮动的。”

2014年,精神医学会曾出版《司法精神医学手册》,手册内明确指出,判断是否有精神障碍等属于医学问题,但判断行为是否有辨别与控制能力属于法律问题。但刘英杰坦言,作为司法精神鉴定人,他并未读过相关规范,且精神医学会也没有要求做司法精神鉴定的医生必须接受法律训练。

刘英杰表示,他会在精神鉴定中回答王景玉是否适用《刑法》第19条的问题,是“因为嘱托鉴定的士林地检署在鉴定标的上就是写着‘是否适用《刑法》19条’,因此荣总回函时,就直接针对嘱托鉴定的标的回答。而过去协助刑事精神鉴定的经验中,他也一直如此。”

雷瑞德说,刘英杰的状况在英国的法院也曾出现。司法机关总会试图要求精神科医师用被告犯罪时是否有一般生活的认知能力来区分被告在犯罪时是否具备“判断能力”,继而去决定被告是否可以就审,甚至进一步量刑。“但精神科医师必须清楚知道,法院问这样的问题是相当无知的,精神科医师只能跟法庭、陪审团解释被告的状态,精神科医师的责任是把这些状态的成因陈述出来,而非给出解答。这样的专业分界,必须谨记。”

“量刑的基础不在于精神鉴定,精神鉴定只是量刑的因子之一,除了精神鉴定,法院最重要的是去搜集被告的各种资讯。”雷绍尔表示,在台湾,精神鉴定还经常与被告“可否教化”进行扣连,“但可否教化所问的是一个未来性的问题。没有人可以确保可教化所包含的社会期待能否落实。”雷绍尔指出,可否教化的变动性,正是死刑存废,以及司法审判中最需要面对的问题,“没有人知道未来会怎样,换言之,这是一个价值观的问题,是如何看待被告的问题,以及我们要如何面对此人复归社会后的风险问题。”

司法能否还给家属正义与抚慰,即便在主张废除死刑的薛凯尔眼中,答案其实是“难以一概而论”。薛凯尔表示,多数支持保留死刑的民众,是认为死刑具有普遍的吓阻犯罪效果,“但许多国家的经验并不支持这个假设。”相反的,因为刑事司法程序可能发生人为疏失和仓促判决,死刑的存在,反而容易因为社会期待重大刑案的被告获得“报复”,而可能使无辜者遭判刑处决。

“司法究竟能否抚慰被害者与其家属,必须视状况案件而定。”薛凯尔举例,以性侵案而言,司法程序反而容易带给被害者二度伤害;而杀人案件里,确实有家属因为死刑判决而觉得“告一段落”;但也有家属只是想透过司法程序得知真相的情况,“因此,正义的概念是很浮动的。”

当被害者家属的冀求多元,当死刑无法阻止再一次的随机杀人,而急切地行刑亦无法平复这社会巨大的伤害,那么台湾社会近年对随机杀人案与正义的连结,仅有一个形象、一条路径、一种手段,是否合宜、恰当,并足以遏止悲伤与悲剧的蔓延与发生?这是郑捷死后,依然苦痛的被害者家属,留给台湾社会所不能回避的沉重提问。

感谢端的文章。副标题很戳心

有时觉得可笑,现在的精神疾病已经很广义了,一个普通上班族都有或多或少的精神困扰,然后你问一个杀人犯有没有精神病,一个精神正常理性完整单纯的人怎么可能去杀人。。。