【编者按】2009年8月8日中度台风莫拉克肆虐台湾,造成全台699人死亡。位于高雄县甲仙乡(后改制为高雄市甲仙区)的小林村,9日清晨遭后方献肚山崩塌掩埋,462人罹难,是台湾近代史上最惨痛的灭村事件。

2011年10月,导演陈文彬进入小林村,花了3年的时间用摄影机纪录下余生者——翁瑞琪的故事。翁瑞琪在这场八八风灾中,丧失了11位亲人,包括妻子、儿女、媳妇和刚出生23天的小孙子。带着悲痛的心情,翁瑞琪相信自己能逃过一劫,是因为父亲希望他能再传宗接代,于是与同样失去公公、丈夫、两个儿子的外籍新娘阿露重组家庭,目前育有一双儿女。

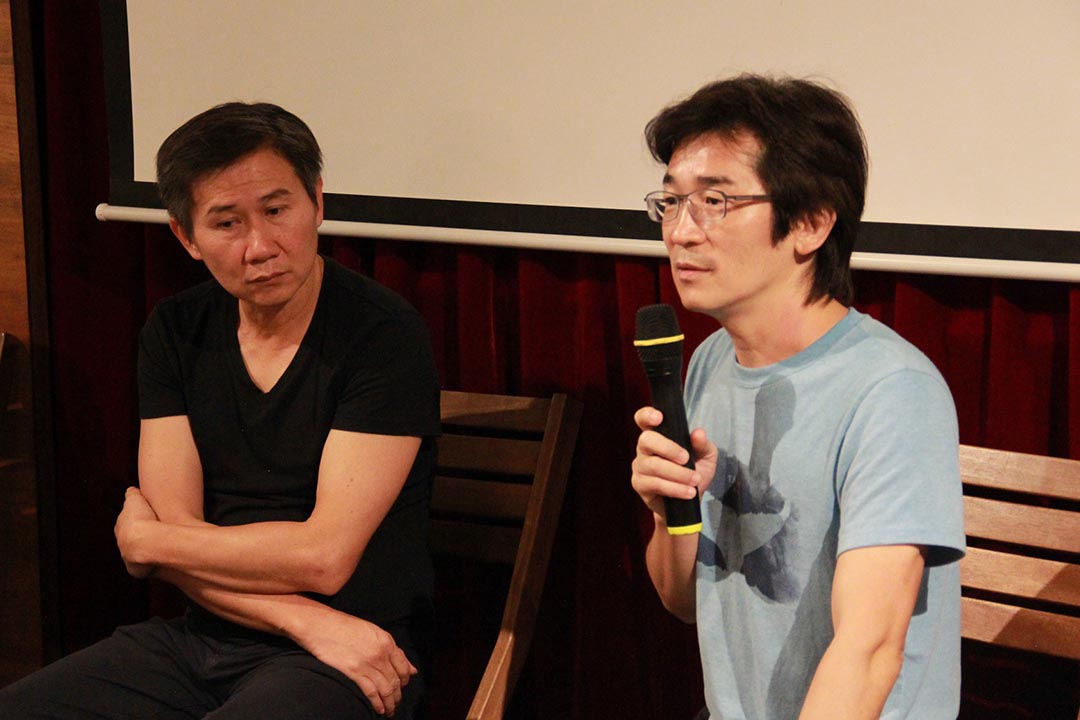

“我们都是被遗留下来的人,孤独挣扎着,此后走自己的路。”这是这部纪录片取名《此后》的原因,希望以此志念逝去、而后重生的故事。10月21日,这部电影将在台湾上映,正式上映前,两位导演陈文彬与魏德圣在高雄电影节策展人黄皓杰主持下,日前在台北进行了一场有关“生命”的对谈,以下为内容纪要:

H = 黄皓杰

C = 陈文彬

W = 魏德圣

“10月时,我剪了一支短片,比较像是人类学志的东西,里面有一些宗教仪式等等。我在很多阶段都觉得故事结束了,觉得对片子有交代了,但却有动力一直进来。”

纪录片《此后》。导演:陈文彬。上映时间:2016年10月21日。发行:光之路电影文化事业公司。

H:请导演先谈一谈当初拍这部片的起源?

C:谢谢。我是2011年10月左右进去小林村的。一开始我并没有带摄影机,一直到年底时,主角阿琪(翁瑞琪)问我,你不是纪录片导演、要来拍片吗?但我看你都没有拿摄影机。我才说,那可以拍吗?所以真正拿摄影机进去拍已经是2012年年初了。

老实说,一开始我不知道要拍什么,就胡乱拍了一通。到7月的时候,跟我说10月的高雄电影节要放这部片子,我才紧张了。10月时,我剪了一支短片,比较像是人类学志的东西,里面有一些宗教仪式等等。那时觉得应该就这样结束了。但2012年年底时,小林村的人看了这支短片,大家给我很多鼓励,说我应该继续拍下去。后来翁瑞琪跟我说,他们一家要去中国大陆玩,问我要不要一起去,我说好阿,顺着这个故事往下拍,他们就怀孕(第二胎)了。

我在很多阶段都觉得故事结束了,觉得对片子有交代了,但却有动力一直进来。2014年的时候,翁瑞琪的岳父(罹难妻子的父亲)打电话给我,说翁瑞琪的岳母去医院验出得了胃癌,就这样又进进出出小林村好几次。本来2015年年底要上映,但人生无常,当时我去做了一件蠢事,所以就没有上。

2016年年初,我经历了人生低潮,把这部片子拿出来再看一遍,还是不太懂自己要说什么。后来我找了如父如兄的好朋友王拓一起来看这部片,他告诉我,他今年73岁了,预估自己还有10年可活,他在思考生命这件事情,刚好看了这部片。我老实跟他说,我有点心虚,因为我在小林村有种空的感觉。虽然好像很热闹,但人走后那种空,还有我在拍这些人时,讲一讲他们人会突然空掉。我有观察到这种空,但不知道那是什么感觉,就是心里少了一块的那个东西是什么。

我很幸运,父母亲健在、家人也都很好,那种空我没有办法体会。拓哥就跟我说,他在美丽岛事件时被抓进去关,母亲在他被关时过世了,但监狱只让他出来奔丧一个小时。他父亲在他小的时候就海难过世,他是妈妈一手带大的,但那时只能看母亲的遗容、大殓,时间一到就被带回去,他一辈子都记得那种痛。

“这部片有好几个摄影师,有些人非常投入有点拔不出来,拍到一半就拍不下去,他们觉得太残忍了,没办法继续,中间也有一些起起伏伏的情绪,好像每一个人都需要一个精神科医生。”

但我还是不知道那种痛是什么。所以我找了拓哥来当这部片子的监制,想说到时有关生命的东西,他可以帮我说说话。今年7月29日我在日本时,他打电话给我很高兴地说,他写了一个东西,知道我要说的那个东西是什么。但我跟他说,我在日本,越洋电话很贵耶。他说,你要让我讲,不然老人家会忘记。结果那天晚上,他就因为心肌梗塞送进加护病房,一直到8月9日,就是小林村出事这天,他就过世了。他过世后,我突然明白那种空的感觉是什么了。

H:魏德圣导演正在忙新片《52 Hz, I Love You》,但还是抽空来参加座谈。想请导演分享看完的心得?

W:我先说个事情。八八风灾时,我们正在筹备《赛德克巴莱》,那时我们设定主场景都在南横公路上面,占超过一半以上的场景,包括马赫坡、山林等等,勘景时进出那边好几遍。这场风灾真的吓到我们,我印象很深,南横公路被切成18块,我曾经寄宿过的那些老板,有些出来说他们的家不见了,本来有山庄的,全部变烂泥。这些人几星期前,我还住在那边跟他们聊天,但突然间有些人就不见了。我虽然没有进去过小林村,但都有路过那条公路,这件事情对我影响很大。当初为什么会选南横,是因为那里环境没有被破坏、真的很漂亮。真的很心痛,最美丽的风景、小林村就这样粉碎了。

这是关于风灾,另一个是家里的事情。我父亲在今年过年前过世了,是癌症转移。当然难过阿,但最辛苦的是妈妈,妈妈放不下,一直觉得好好的人怎么动个手术就没有出来了,没办法去反应那种心情。我记得爸爸要去动手术时,特别跟我交代说,他印章放什么地方,存了多少钱,将来小孩长大结婚要帮他包10万块给他们。那时因为不是很严重的手术,我就想说干嘛讲那么多,没想到进去后就没有醒过来了,一直在加护病房,两周后就过世了。

我是可以释怀,虽然是自己的父亲,但在社会这么久,生命来来去去这种事情看很多。因为我们是基督徒,很快就办了告别式,隔没几天就发生台南大地震。维冠大楼就在我家附近,每天晚上都可以听到那个救护车进进出出。这个事情反而让我妈妈释怀了。就像这部片子里面说的,生命无常,我们的经历很痛,但人家几秒钟就没有了,他们的痛才是更痛的。

H:拍摄过程,好像有一位精神科医生跟你们一起,能请导演谈一谈这部分吗?

C:他是一个台南人,喜欢电影因缘际会认识的。那时他问我最近在干嘛,我说我们在小林村,问他要不要一起来。他就想,小林村一定会有很多灾后创伤,或许可以帮忙做一些事情,但后来他比较像是我们这个团队的精神科医生。大家如果有注意,这部片有好几个摄影师,有些人非常投入有点拔不出来,拍到一半就拍不下去,他们觉得太残忍了,没办法继续,中间也有一些起起伏伏的情绪,好像每一个人都需要一个精神科医生。

“或许外界会觉得他那么快就结婚、生小孩,是不是忘了悲痛,但我觉得这是我们学习的还不够。有时候我会想,如果我是他,我会怎么办?”

H:主角翁大哥后来马上又结婚、生小孩,对这个有些人会有一些疑问,不知道导演怎么理解这件事情?

C:我觉得新的生命在那边非常非常重要,甚至是超越了一切。我其中一个纪录对象,后来没有再拍下去,是一对五十六、七岁的夫妇。风灾时,他们在阿里山做茶,但在村里的两个小孩跟父母都不见了。这些罹难者家属,国家一个人补偿110万台币,你会发现,生者突然间都是上百万的身价,这对那个村子其实是有点荒谬感。以前他们是务农为生,每个人都努力认真打拼、勤俭,突然间每个人户头都多了好几百万出来。

在媒体焦点都离开之后,他们的生活就是去做人工受孕,一次又一次不断去做。我跟他们去拍了几次,好几次都想跟他们说,你们不要再做了,那个对女性、尤其是五十几岁的母亲的身体真的非常伤害。但我说不出口,因为她如果不做这件事情,那她要做什么?所以一个生命的诞生在那边,是一件非常重要的事情,几乎是这个村子的重心,因此注生娘娘对他们非常重要。(编按:小林村宗教信仰中心北极殿于八八风灾中遭到掩埋。2012年5月,北极殿举办安座入火大典正式重建,并特别迎来注生娘娘。)

或许外界会觉得他那么快就结婚、生小孩,是不是忘了悲痛,但我觉得这是我们学习的还不够。有时候我会想,如果我是他,我会怎么办,就像他在影片中有说,觉得父亲把他留下来是要传宗接代,回到这个本质,就是这样简单的事情。

现场提问:想问导演没有特别想访谈阿露吗?风灾后她没有想回印尼吗?

C:阿露是非常拒绝、排斥摄影机的。主要是因为小林村事件后,他们是这个村子最早结婚的,变成新闻人物,很多摄影机去采访她,但后来的呈现对她来说是一种霸凌,让她很不舒服。我刚进去时,她很拒绝拍摄,就算后来我们很好,她也要我摄影机不要对着她,那我就会尽量闪开。

另一个是对新住民的歧视。她公公、先生、两个小孩,有四个人在风灾中罹难,后来他先生其他家人出来说,那个补偿金应该怎么分,有一些纠纷,于是一些不友善的言语就在村子里面流动,就说她应该要回印尼等等。她讲得很生气,觉得十八岁就嫁来这边,而且有身份证了。我们摄影师有一个是女孩子,我就想,或许她会对女生说说心里话,确实后面她也说了一些。最后阿露还跟我说,她要生小孩,问我要不要去拍她。

“有些东西太残忍,你问不下去。就算你问了,他讲了,你会想,这个时候我摄影机究竟该开还是关掉?我懂那种感觉。”

H:我自己看也有疑问,有些纪录片导演喜欢拍比较煽情的部分,但导演都拿掉了。导演说过,这部片是一个减法,能谈谈你怎么去思考的?

C:小林村每个余生者背后都有很多说不完的故事,刚去时会觉得这个故事也很感人,那个故事也很感人。后来发现,我好像没有能力去说这么多人背后的故事。另外,我刚进去前三个月没有拿摄影机,因为那时有很多媒体在里面,我就把自己当成一个路人,看媒体跟他们的互动。在这之后,我就比较清楚,虽然我不知道要拍什么,但我知道不要拍什么。

这部片当然有一些内容会让人掉眼泪,但我不是要用掉眼泪来跟观众说这个故事。所以如果发现他(指翁瑞琪)会掉眼泪,我就会跳走。其实镜头是有停在那边,但我觉得我不应该剪出来让大家看。不过有一些影像是,像我跟翁瑞琪聊天,聊一聊他会突然出神,就是我说空掉的那个感觉,那我也会跟着空掉,这时候我们就会保持片刻的沉默。我跟他都会楞了一会儿才发现。

现场提问:想问导演,怎么去碰触他们心理受到灾难这块?

C:我没想过这个耶。里面有一幕他跟女儿在玩海绵宝宝(玩具),本来一开始觉得在拍Home video,但玩一玩他对女儿的笑有点僵住了。我当下想问他你在想什么,但后来觉得这是蠢问题。其实不用问,他那样已经告诉我们一些事情了。

W:我想回应一下。海绵宝宝那段,翁瑞琪的小女儿说了一句,海绵宝宝死掉了。他听到死掉了这三个字,就重复了一遍说没电了,接着傻在那边。我看到也觉得,阿,在那个时间,小女儿怎么讲了一句这样的话,让大人不知道怎么回应。

九二一大地震(1999年)隔年左右,我接到文建会(2012年升格为文化部)的案子,要拍灾后重建的纪录片。在选择上一样有一点困难,要拍什么?你要拍可怜的?还是拍让人振奋的东西?就像导演刚刚说的,有些东西太残忍,你问不下去。就算你问了,他讲了,你会想,这个时候我摄影机究竟该开还是关掉?我懂那种感觉。所以正式开拍时,我就决定挑一个乐观的村子,那是一个都是老人的村子,他们最年轻60岁、最老80几岁,这群人如何灾后重建他们的村子?拍出来我很满意,一方面庆幸他们受的伤害不大,再来是因为他们都很正面积极。

《此后》这部片给我感觉很平实,不是大悲大喜,反而是一种生命的延续,这真的很重要。我在拍《赛德克巴莱》写剧本时,写到马红莫那(莫那鲁道之女)找到哥哥时,其实照理说,历史记载只有找到哥哥,然后哥哥跟她说,如果再来劝我一次的话,我就杀了妳。但我觉得,余生者那种痛,一般人很难理解的。家人都没有了,我活着有什么意思,跟着去吧、跟着去吧。所以我一直认为,哥哥一定有交代什么,或者他心里还留有什么包袱,不然死比活着痛快。

我觉得不能用现在文明观念去思考传统观念。小林村这些人的心态比我们想像的还健康,就是生孩子,再生孩子,让孩子再生孩子,把一整个村生回来,那样生命才能延续。

这不是让你感觉痛苦的片子,是告诉你生命的延续有他的道理。毁灭之后还会重建,重建之后,生命还要继续延续。活着的人的任务并不是户头里面有几百万,活着的人的任务就是把孩子再生回来,把村子里的人再生回来。这样的意义大于那种灾后的心理重建。它流露出一种生命力,而不是如何疗伤止痛。希望大家从里面得着力量,而不是得着悲伤,是得到重新振作的力量。

C:小魏讲得很好。我在拍这部片时,自己也走过一些生命历程,我想到一句话说,“万物皆有裂缝,那是光照进来的地方”,我们看到裂缝,但同时也看到了一束光。谢谢。

结婚已经3年了,还是无法生出自己的孩子,让老公失望,曾经和老公想过去领养孩子,但是听到朋友们说一家代孕服务非常好彼奥泰珂斯研究中心,我也去尝试了,非常值得,他们拥有多语种工作人员和最好的代孕妈妈给你选择,绝对可以生出你想要的孩子,这家代孕绝对值得您相信,欢迎来询问哟。而且医院不只帮助有需要的人得到幸福,他们也支持国家运动员并推广自己的生意。真心不错! Biotex (彼奥泰珂斯)