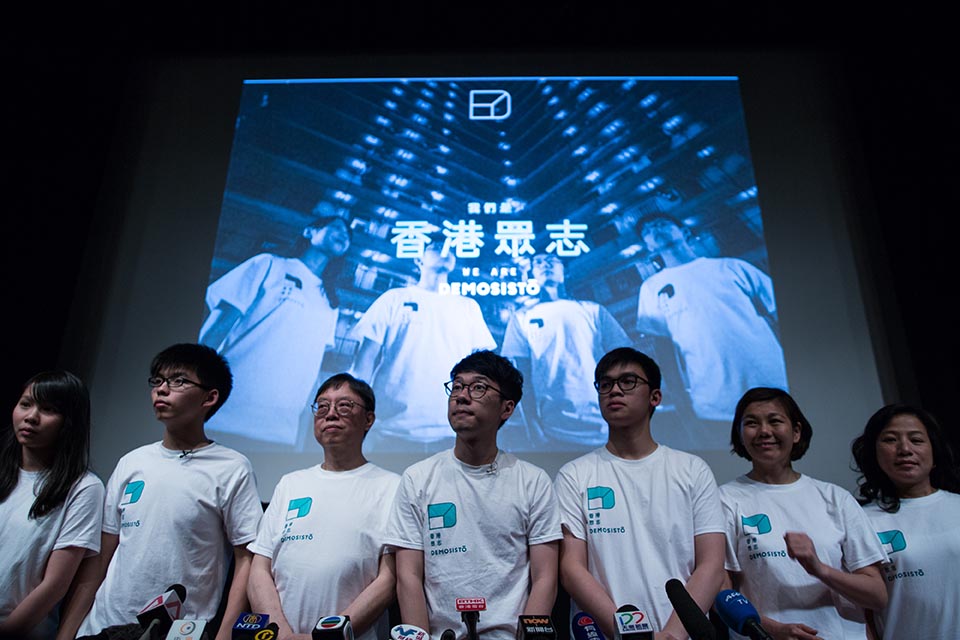

香港的政治讨论,近来聚焦在“自决”和“独立”这两个概念。无论是“本土民主前线”、“香港民族党”、“香港众志”,及有传即将成立的“香港列阵”,都将“自决”纳入其政治论述中。当中有主张香港成为独立主权国,有些侧重以民主公投程序来决定香港方向。尽管他们具体说法不同,但基础是一致的:他们都认为香港人是一群享有自决权的群体,不应受外力(包括中央)干预来决定香港事务。

所谓行使自决权,就是要主权国及国际社会承认自决者作出的决定,包括尊重及承认新兴成立的国家。一个新兴的政体是否能有正当性要求其他国家的承认,就视乎它是否符合国际法的原则和框架。因此讨论香港自决前途时,就不能不考虑国际法意义下的“自决权”,以及国际对分离独立所采取的原则。自决权这课题之大,非一两篇文章便能完整概括到,因此这篇文章主要会讨论三个问题:

一、什么是自决权?

二、什么情况下,一个群体有独立的法理基础?

三、实际上,有什么因素会令国际社会支持一个国家自决独立?

奥兰人的故事:自决运动的局限

“自决权”(Self-determination)这概念的源头,可追溯到18世纪的《美国独立宣言》和俄国十月革命,然后在第一次大战后的《十四点和平原则》开始应用起来。真正将自决权发扬光大的,是1941年的《大西洋宪章》和1945年的《联合国宪章》。《联合国宪章》写道:“尊重人民平等权利及自决原则为根据之友好关系,并采取其他适当办法,以增强普遍和平。”

笼统来说,“自决权”是指一地人民可以在不受其他国家干预的情况下,谋求自己的政治地位、谋求社会经济文化的发展。既然有提及政治地位,自决权当然包括分离独立这形式。然而,如果从自决权在二战后的历史背景来看,自决权主要是用来规范国际关系,防止国家与国家之间互相侵略和非法占领。笔者之所以要点出这个历史脉络,是要说明七十多年后的今天,各国在面对战争侵略及殖民地以外的自决分离运动,依然采取极为保守的态度。

上世纪最早出现自决分离诉求的领土,是人口稀少、位于波罗的海的奥兰(Åland)群岛。1919年,九成五奥兰人曾经联署要求脱离芬兰统治,加入邻国瑞典;随即引来芬兰强烈反对。支持和反对的声音僵持不下,促使联合国前身“国际联盟”介入。经历一年多的仲裁,国际联盟认同,奥兰人已清晰表达与芬兰分手的诉求,却指出即使如此,奥兰无权脱离芬兰。

最终,芬兰以自治权换主权,将奥兰变成一个芬兰国境内的自治区。国际社会对奥兰的安排反映出两个事实:一、即使某个民族/群体有强烈的身份认同,也不等于该群体自动享有独立的权利;二、即使民主程序如联署公投,国际社会亦不必定承认独立的地位。

国际社会的“领土完整”优先原则

在上世纪大部分时间,自决权都是用在殖民地或非自治领土(1970年代前的香港就属这个类别)。1970年的联合国大会决议中就有提到,在那些未自决的领土,人民经过民主决策后,可以选择独立建国、与其他国家自由结合,甚至合并。自决权并无规范殖民地应该向什么方向走,而是让殖民地人民不受干预,而民主地决定前路。

可是,当一个群体不在殖民/非自治的状态,自决的选项就窄得多了。如果一个国家的人民有权参与政治,能持续而民主地参与决策社会事务,那就已经算拥有“内部自决”(internal self-determination),相对削弱“外部自决”(external self-determination 指分离或独立)的正当性。

先前有提过联合国宪章的设立,首要任务是要保障各国秩序和平。因此,各国在自决权的协议中加设了一道闸——“领土完整”优先。(注一)这道闸背后的逻辑,是认为自决群体所要求的政治身份、个人及群体的经济社会地位,都能由主权国的政府去满足。因此,即使一个群体的人民不满现况,国际社会都倾向在“不改变现有领土的”情况下协商,例如要求主权国下放自治权、成立自治区等的方法,来满足人民对自决的诉求。

魁北克判决:殖民或非法占领,方可独立

在香港的讨论中,各方都有提及以公投这方式反映港人意愿。虽然各地自决运动时有公投这个环节,公投对确立自决地位却是象征性多于实际。加拿大法语地区魁北克,曾多次出现脱离加拿大的运动。1998年,加拿大最高法院的判决就指出,分离独立只适用于两个情况:殖民或非法占领。

即使魁北克人通过公投脱离加拿大,法院亦只规定加拿大政府须跟魁北克商讨自治权的事宜,魁北克不会自动享有独立的地位。它续称,由于魁北克人在加拿大体制中能担当重要的职务,自由地参与政治、经济、社会、文化事务的决策。因此,最高法院认为,加拿大政府已能充分地代表魁北克人民,满足了魁北克内部自决的权利。

当然,“领土完整”这道闸不是超然的,在某些特殊情况下,一地人民是有权脱离主权国独立。加拿大的判决反映,若然主权国要捍卫领土的完整,就需要尊重和满足人民内部自决的权利。这引伸了一个问题:若一个非民主国家中,人民被拒于建制之外而不能决策自身事务,他们是否应得分离独立,自行建立一个自主的政体呢?

以下科索沃的例子,就触及过这个问题。

科索沃裁定:族群压迫与政治排除,也能独立?

分离独立在国际法上的地位未明。一方面,国际社会不能完全否定某些情况下,受压迫的群体应可独立;但另一方面,他们又恪守“领土完整”这个原则,抗拒战争或殖民状态以外的自决分离运动。2008年,原属前南斯拉夫联邦的科索沃发表独立宣言,宣布脱离塞尔维亚独立。经历两年的争议,国际法院裁定独立宣言并无违反国际法,却巧妙地回避了科索沃是否享有自决分离权这个问题,以免造成先例。

审议的法官之中,Judge Yusuf 在判辞上进取地表达他对独立权利的意见:“决定个别事件有没有正当性去外部自决(独立)……(我们要)考虑有没有群体因为他们的种族,受到国家严重的歧视或迫害,或是被禁止参与政府事务。”尽管这是个别法官的意见,但他至少点出了自决权的一些新方向,未来独立的法理基础,有机会是:一、基于族群的歧视或迫害;二、禁止某族群去参与政府事务,令他们无法自主决策。

国际法和各国会否接纳这个独立的基础,依然言之尚早。究竟歧视、迫害、没有民主到一个什么的程度,才会产生自决独立的基础?国际社会尚未有客观的标准。

东帝汶与孟加拉:人道危机促成国际介入

有人会认为,国际法只是各国“搬龙门”的工具,一地是否能成功自决独立,取决于各国利益的计算。的确,法理基础并非自决运动的全部,却会影响其他国家介入运动的方式。东帝汶和孟加拉两国算是后殖民时代独立的好例子。

东帝汶从葡萄牙殖民统治独立后,随即被印尼占领。印尼派出军队镇压平民,导致数以十万计的平民死亡,连串暴力引来联合国介入调停。1999年,联合国协助东帝汶人举行独立公投,成功取得大多数支持。印尼随即反对公投结果,并暗中支援武装部队进攻东帝汶。严重的人道危机促使各国派驻维和部队控制局势,东帝汶在联合国接管三年后终于成功独立。

而孟加拉则在英国撤走后,被巴基斯坦控制,成立地方政府。1970年“孟加拉人民联盟”在议会取得大多数议席后被巴基斯坦打压,军队在孟加拉进行种族清洗,屠杀过百万人,近千万难民逃到印度去。孟加拉之所以能够独立,印巴战争是其中一个关键因素。印度军队将巴基斯坦在孟加拉的驻军打败后,令孟加拉人能重新组织自己的政府独立成国,并迅速地得到其他国家承认。

我们可以看到,最终独立的两国当时都遭遇严重种族迫害和人道危机,正处于地区局势动荡的时刻。正因为这个情况,国际才有足够的理由介入,然后由当地人民获得实质管治权,得到脱离原有主权国独立出来的空间。自决运动中的公投程序,亦只能达到原有主权国无法再管治的事实,而非脱离原有主权国的方法。

香港的吊诡:更多压迫,才能合理化港独?

总括而言,香港现在的情况很尴尬。香港现在已并非殖民地,基本人权及自由被侵犯的程度亦不及中国本身严重;比较能合理化香港独立公投的原因,就只有内部自决权被剥夺的这条进路。一国两制固然失效,但如果主张自决的政党能进入议会时,又难以证明内部自决被完全堵塞。难道,要政府禁止这些政党进入议会,也限制香港人讨论自决的自由和权利,才能合理化港独?这都不是理想的状态,却揭示整个自决和港独讨论本身已有的吊诡的矛盾。

在2016年的时空下,香港受制于国际原则而未能产生外部自决的权利,却不代表政府可以漠视香港市民行使内部自决、建立民主体制的权利。《基本法》尚有30年便会过期,即代表中国主权下的一国两制,将面临香港人重新评核,成为香港能外部自决的最好机会。

笔者认为,一下子将自决的讨论收缩到独立或不独立的表态,是忽略了自决权和国际现实的复杂性。香港人需要把握这段时间来讨论“香港要什么程度的自决”及“政治、经济、文化自主实际的内容”,方能充分考虑并决定2047年的香港前途。

(杨政贤,香港大学人权法硕士生)

注一:1970年《各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则宣言》及1993年《维也纳宣言及行动纲领》都在自决原则上都设有“不可分裂主权国的领土完整及政体”的条款。

延伸阅读:

國民政府也曾在聯合國阻撓香港自決

http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2443382