紐約現代藝術博物館2016年以「航拍攝影:1860至當代」策展,談討了由二十世紀被到今日有關航拍的各種論述。展覧細數航拍在二十世紀普及後各種應用方式,又邀請一眾在作品中運用航拍攝影的當代藝術家撰寫文章,集結成書。策展人及後在博物館網站的展覧日概覧寫道:「展覧刻畫出人類社會邁進『離地觀望』的第二個世紀。」

展覧的關鍵在於『離地觀望』這個詞語。由此我們可以留意到策展人的用意並不在偏重於航拍的美學與歷史,而是進一步談討從上俯視這種觀看方式的意義。

航拍是攝影測量常用的技術之一。攝影測量透過精確的攝影及收集大量的影像,重組物體空間維置或三維模型。換言之,航拍首先(原先)是一種將影像看待成數據的觀看方式。將地貌看成地型,將風景抽離感官體驗的後果,是進一步形成人類與自然二元對立。相機鏡頭之下所望到的盡是可量度的數據,可以隨時掌握的資訊。風景地貌在攝影機械的冷眼下,逐漸被視為一種能被人類控制及加以利用的資源,正如一顆在顯微鏡下的細胞。

如果「風景」正如WTJ Mitchell所言,是一種媒介而非一種藝術形式,那麽當我們觀看一幅航拍照片時,我們應該討論的並不是它們的畫意(若談其美感,可進一步對比其構圖及美學與傳統風景攝影及抽象畫的異同,兩者對彼此美學的影響尤其有趣),而是從上俯視這種觀看方式的含義。誰在看誰?誰被觀看?這種凝視的本質是什麽?這種觀看方式在社會層面上有何意義?

要回答這一連串問題,或者我們可以回顧攝影測量的發展與應用。很多時候,社會自自然然會為一項嶄新的攝影技術找到最適合的用途,有時甚至連技術的發明者也意想不到。看看政府、商界和大眾各階層如何應用這種技術,我們大概就可以理解一種媒介的本質。

早在1851年,法國發明家Aimé Laussedat已經嘗試用大量地景圖片重組地圖,然而技術要在五十年後才真正成熟。第一次世界大戰期間,攝影測量可謂來得合時,成為軍方收集情報的重要技術。航拍測量最初主要用於軍事上,直至第二次世界大戰後,技術才開始被用作測量,為規劃及公共政策提供難得的數據(根據歷史學家Dolores Hayden,攝影測量在戰後受建築師、地產商、美國政府及農業界等廣泛運用,以提供土地用途等數據。)雖然如此,攝影測量作為一種監控工具的地位已經根深蒂固,技術不斷演化,由飛機上的相機裝置進化至衞星,相片也逐步被全球定位衛星圖像所取代。一度度「風景」也隨之轉化為人類開發侵略的藍圖。時至今日,航空照片的解像度可高達地面一公尺,也就是說一張航空照片的每一點像素可細微至反映出地面一公尺乘一公尺範圍內的平均顏色值。因此,Hito Steyerl在她的藝術短片《How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File》提到「若要隱形,人必須小於一像素。」。這句話,實際是提醒我們,由二十世紀開始,「離地觀望」早已被各地政府融會貫通,佈下了天羅地網,成為一種無所不在的監控式凝視。

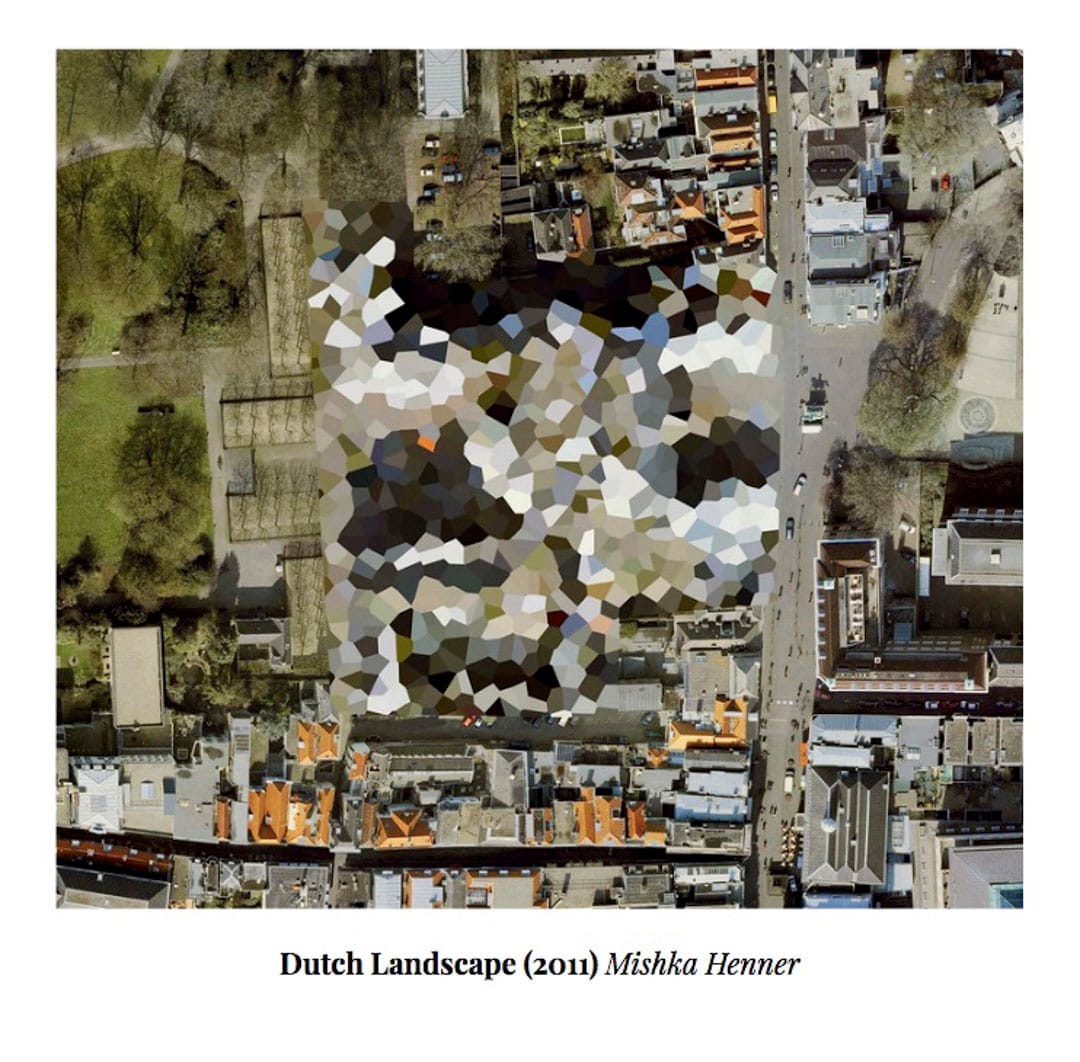

雖然攝影測量已被各地政府和軍隊捷足先登,充分發揮其監視力量,但當代仍不乏藝術家以不同分式重新利用航拍攝影的技術及美學,談討值得大眾注意的話題。Susan Schuppli的《骯髒照片》(Dirty Pictures),Hans Strand的《人造風景》及Thomas Heinser的《減少》以航拍照片捕捉人類世(anthropocene)時期的不同地貌,警惕我們人類活動對地球地態所帶來的影響是如此深遠,遠超於氣候與地殻運動所能做到的。其他藝術家如Mishka Henner和Trevor Paglen,前者以Google Map展示荷蘭不為人知的軍事敏感地帶,後者用高科技攝影裝置拍攝軍事重地,將鏡頭倒過來,算是將這項一直被利用來監控人民的技術從強大的體制中重新奪回來,狠狠的向這種監控式凝視瞪回去。

Forensic Architecture是其中一個近期較為成功的例子。創辦人Eyal Weizman與一班建築師、工程人員、設計師和藝術家跨界合作,組成一隊出色的團隊,主力調查當代戰亂之地,透過數碼攝影測量技術,分析不同照片、短片拍攝的時間及位置,重組災難現場,為檢控戰爭罪犯提供有力証據。當我們身陷監控的天羅地網,Forensic Architecture告訴我們向凝視的那方瞪回去,正如Eyal Weizman所說:「我們可以倒置這種『監控式凝視』,利用這種一直被政府獨占的技術反觀政府,以其人之道還治其人之身。」

這批藝術家將目光轉到凝視自身,揭露出全球政體與財團監控式凝視,讓我們看清誰在看我們?它在看什麽?同時也讓我們看到它想我們看什麽?它隱藏了什麽?當我們察覺到投射在我們身上的目光,當我們知道這種凝視的本質,我們這才有機會重獲隱形的自由。

(姚尚勤,香港獨立攝影師,作品指涉攝影在當代視覺文化的各種面向,探討科學圖像如何包裝科學。目前主力研究科學傳訊的視覺元素,透過分析其製作過程,視覺語言,理解科學如何利用攝影、平面設計、文字、電腦模型等媒介建構「科學性」目前就讀芬蘭阿爾托大學視覺文化及當代藝術碩士。)