四面出擊

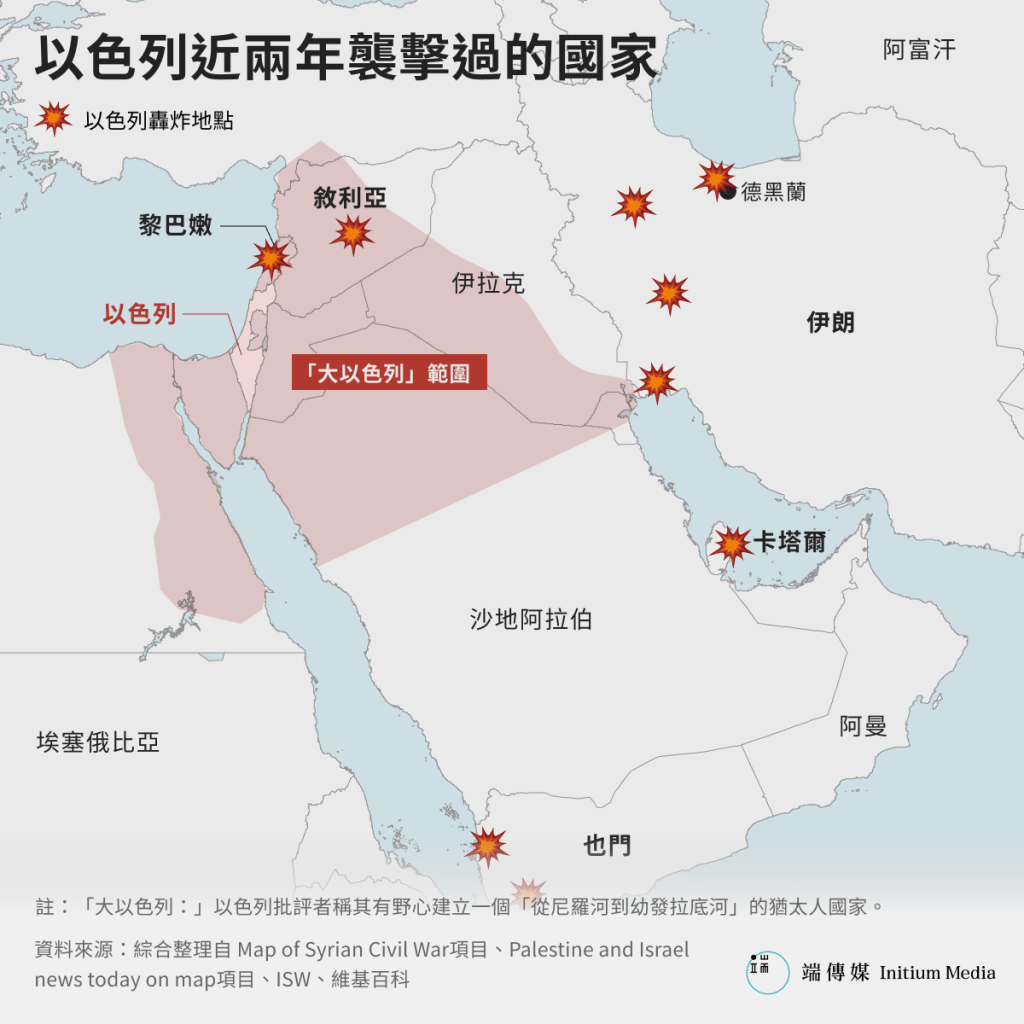

2023年10月7日哈馬斯對以色列發動大規模襲擊後,以色列的軍事報復打擊範圍已遠遠超過加沙與約旦河西岸。黎巴嫩、敘利亞、也門、伊朗,甚至卡塔爾都先後遭到以色列的打擊。

在這些國家,以色列的軍事行動有着不同的動機、方法與規模,導致的後果也不盡相同。對鄰近的黎巴嫩,它投入地面力量並以高烈度作戰試圖直接壓制對手;對接壤的敘利亞,則更偏向建立長期的緩衝控制與影響力擴張;而對更遠的也門與伊朗,則主要運用遠程精確打擊與威懾措施,意欲重創對手。

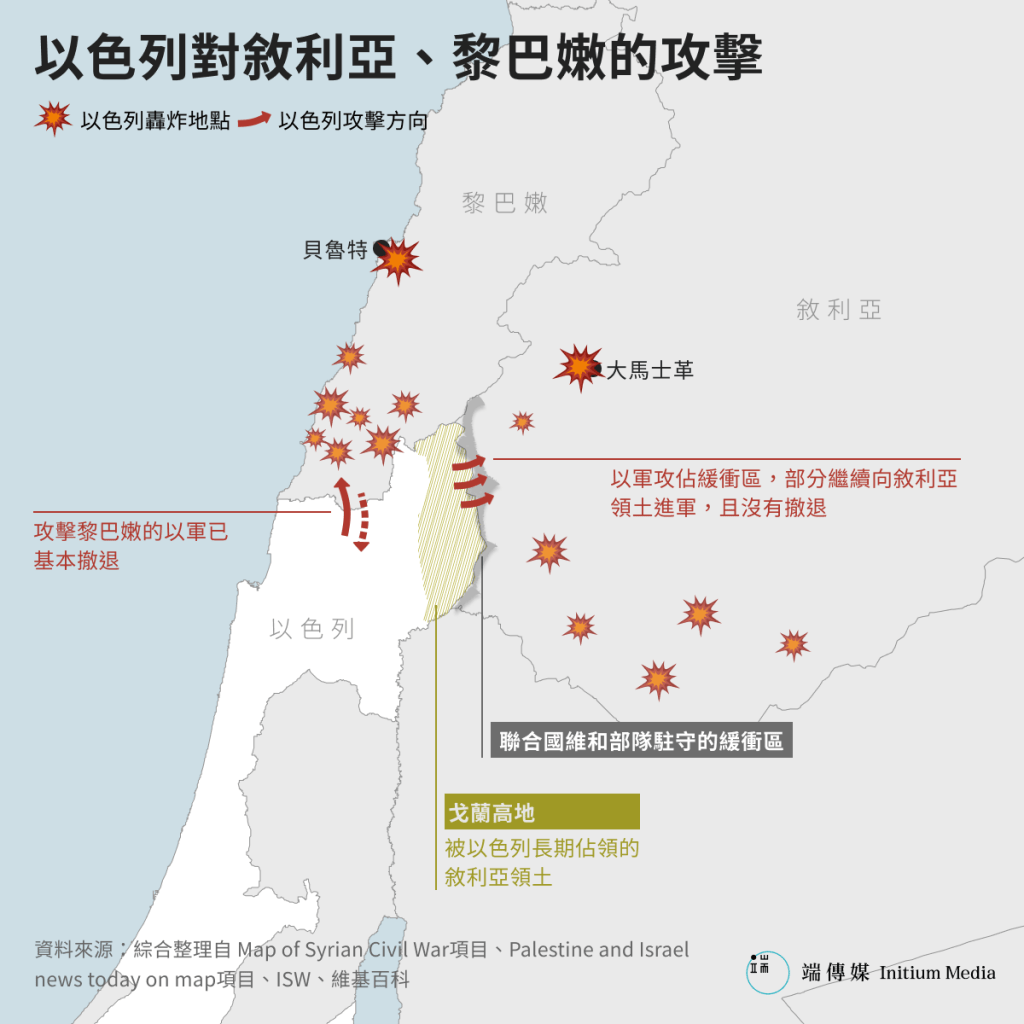

2024年9月17日起,通過從「傳呼機爆炸」到空襲定點清除的複合手段,以色列在短時間內殺死了包括總書記納斯魯拉在內的一大批黎巴嫩真主黨高層領導人與指揮官,並讓許多普通真主黨軍官、士兵失去作戰能力。10至11月,以軍開始對黎巴嫩南部發起地面入侵,意欲根除真主黨在黎巴嫩南部的存在。

相比過去的幾次以黎戰爭,2024年以軍入侵的規模並不算大。在以軍推進至最深處的查馬( Chama) ,這兒距離邊界的距離也不到10公里。達成停火後,多數以軍都撤回以色列境內。然而,由於黎巴嫩南部人口密集、真主黨的諸多軍事設施位於居民區,再加上以軍作戰時往往不考慮減少平民傷亡,這一輪以黎衝突仍造成黎巴嫩嚴重的平民傷亡和百萬人規模的流離失所。

事實上,以軍在黎巴嫩和加沙的作戰都遵循其「達希耶主義」(Dahiya doctrine)教條,即通過大規模摧毀平民基礎設施,迫使敵方民眾向執政者施壓。這個術語恰恰得名於在2006年以黎戰爭中遭到嚴重破壞的貝魯特什葉派聚居區達希耶。2024年,這裡依然是以色列空襲最密集區域,而每一次以色列對真主黨領導人所謂的「定點清除」,往往都會帶來數十甚至數百平民的「附帶傷害」。

和以色列幾乎所有的對外軍事行動一樣,2024年入侵黎巴嫩作戰是未經聯合國安理會批准的單方面行動。但不同以往的是,今次以軍在入侵過程中屢次襲擊駐紮在黎南部的聯合國維和部隊(UNIFIL),造成超過40名維和部隊士兵受傷,相關國家隨之強烈譴責。而以方的回應則又是怪罪真主黨將維和部隊用作「人盾」。

以色列在敘利亞的作戰同樣是結合空中打擊與地面入侵。以軍不僅佔領了戈蘭高地與敘利亞控制領土之間,由聯合國脫離接觸觀察部隊(UNDOF)維護的緩衝區,甚至在部分區域還深入敘利亞本土。但這一戰役的邏輯、烈度與黎巴嫩戰事有很大不同。在明面上,以色列在敘利亞南部的行動邏輯是,防止阿薩德政權垮台後極端武裝分子在邊境地帶威脅以色列,並切斷伊朗與真主黨之間的武器物流通道。接壤以色列的作戰區域人口密度遠低於黎巴嫩南部,並且在阿薩德政權垮台後,形成了力量真空,因此以軍在敘利亞的推進造成的平民傷亡規模小於在黎巴嫩。

但在敘利亞,以軍並沒有像在黎巴嫩那樣,達成停火協議並撤軍。儘管入侵初期,以色列聲稱只是「臨時」進入,但後來被發現有建設軍事工程的傾向,並改稱將保持「無限期」軍事存在。1967年後以色列佔領戈蘭高地的動機就是將其作為保障本土安全的臨時緩衝區,但後來便逐漸將其內化為永久領土。而如今,以色列又以保障戈蘭高地安全為理由進一步入侵敘利亞,這讓許多觀察人士擔憂,以色列是否想用「切香腸」的方式逐漸蠶食、侵吞敘利亞領土。

在也門和伊朗,以色列的軍事行動侷限於空襲和定點清除。在也門,以色列的幾次大規模空襲都是在本土受到胡塞武裝無人機或導彈襲擊後發起的,名義上屬於報復行動,但打擊對象往往選擇的是港口、石油、發電設施,規模亦不成比例,不僅造成了許多人員傷亡,也讓本已飽受內戰之苦的也門民衆的生活雪上加霜。

在判定伊朗建立的「抵抗中心」被嚴重削弱後,2025年6月以色列對其發起了十二日戰爭,意圖重創其核計劃,以及軍事、情報指揮能力。由於許多空襲發生在人口稠密的德黑蘭市區,這些「定點清除」也導致了大量伊朗民眾傷亡。

起初,以色列可能有徹底推翻伊朗政權的想法,例如在6月23日轟炸了政治犯集中關押的埃文監獄,並通過其在 X (推特)經營的水軍帳號網絡,發布 AI 虛假影片,聲稱伊朗民眾正衝擊監獄、發起反政府起義。然而,轟炸埃文監獄導致的79名死難者幾乎都是囚犯、家屬和獄警。這次襲擊甚至遭到許多伊朗反對派人士的譴責。隨後,以色列外長薩爾在 X 上輕描淡寫地改口暗示稱,轟炸是為了報復伊朗襲擊以色列的平民設施。

空襲埃文監獄的弄巧成拙在很大程度上反映了以色列長年來用單邊武力行動解決區域問題的負面結果:總是認為可以用狂轟濫炸消滅或震懾敵人,但過當使用武力往往把更多普通民眾推向敵人那邊。

「大以色列」計劃

隨着以色列近兩年來對鄰國密集動武,一個被稱作「大以色列」(Greater Israel/Eretz Yisrael HaShlema)的概念越來越引起人們的注意。

「大以色列」並沒有清晰的官方定義,而不同的人群在使用這個術語時,往往指的是完全不同的內容。根據一種廣義的理解,「大以色列」即希伯來聖經中上帝的「應許之地」。在希伯來聖經的不同篇章中,其地域範圍變化不定,而最常被提及的表述來自《創世紀》中的「從埃及河直到伯拉大河」之間巨大的土地(前者一說尼羅河,一說是埃及與以色列邊界附近某條乾涸的小河;後者即幼發拉底河),大致涵蓋了今日以色列國、巴勒斯坦領土、黎巴嫩、約旦、埃及、敘利亞、伊拉克、沙特阿拉伯、土耳其的全境或部分領土。另一種狹義的解釋認為,在當前國際格局下,廣義的「大以色列」沒有任何實現可能,因而對「大以色列」更為現實的現代理解是僅指以色列國與巴勒斯坦領土。

廣義說法的使用者是以色列國內一小批極右翼宗教錫安主義者,或以色列政策的外部批評者,尤其是持反以色列立場的區域國家。這種批評意見認為,以色列的地緣政治野心可以被歸結為在中東建立一個類似的「大以色列」。而在以色列國內,這一廣義解釋被認為是「敵對勢力」的反猶主義陰謀論。在以色列的官方文件中,也沒有提及任何「大以色列」的概念。

在以色列國內語境中,通常使用「以色列地」(Land of Israel/Eretz Yisrael)概念來指涉這片「從河到河」這模糊而又廣泛的領土。甚至在《以色列獨立宣言》中,開篇就提到了猶太民族形成於「以色列地」,但這一概念的使用僅有歷史與文化意義,並沒有現實政治指涉。

「大以色列」目前在以色列國內通常指後一種狹義解釋,即以色列國加上巴勒斯坦領土,而使用語境則是在討論加沙與西岸的地位時。當一個人稱自己支持「大以色列」,意味著他認定巴勒斯坦領土也應屬於以色列,換言之,即認同以色列應完全吞併加沙和約旦河西岸。

目前在以色列長期執政的利庫德集團自成立伊始就強調不承認巴勒斯坦主權,並不斷推進對加沙和西岸的吞併。總理內塔尼亞胡近年來不斷強調,反對國際社會承認巴勒斯坦。2024年2月,由利庫德集團和一批極右翼小黨主導的以色列議會通過一項決議,反對國際社會「單方面」承認巴勒斯坦。換言之,在長年執政後,利庫德集團已成功將這一狹義「大以色列」願景,從自己的黨綱逐漸轉變為以色列的國家政策。

2024年8月,內塔尼亞胡在接受以色列媒體訪問時,記者將一個畫有「應許之地地圖」、「大以色列」圖案的護身符送給內塔尼亞胡。面對提問,內氏連續兩次表示自己「非常認同」這一願景,並稱其為以色列人的「偉大使命」。儘管電視畫面沒有播出護身符上的地圖到底是廣義還是狹義的「大以色列」,內塔尼亞胡的表態仍然招致了諸多伊斯蘭國家的強烈譴責。

由於人口結構的變化,以色列的政治光譜在近幾十年急劇右轉。原先被視為極右翼的利庫德集團,如今在以色列議會中只能算是一個溫和右翼政黨。一批更為極端、宗教色彩濃厚的政客與政黨出現在了內塔尼亞胡與利庫德的右邊。而曾被視為宗教極端分子荒謬幻想或敵對國家污衊的廣義「大以色列」願景,如今在主流以色列政壇也有了代言人。

在歐洲電視台 Arte 於2024年製作的一部紀錄片中,財政部長斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)被記者問起,以色列國是否應滿足於現在的疆界,還是要繼續征服約旦。這位以極右翼言論聞名的部長笑着回答說:「一步一步來嘛。我們偉大的宗教學者們曾說過,耶路撒冷的命運就是要拓展到大馬士革。」

當然,在現階段,廣義「大以色列」仍像個遙遠的幻想。即便以色列近兩年對周邊國家的軍事打擊與地面入侵,其動機也很難說與這一願景有直接關聯。在實現這一願景的路上,至少橫亙着一個巨大的障礙——與埃及、約旦之間的和平條約明確規定了以色列與這兩國之間的邊界,也意味著以色列對這兩個國家不能有領土要求。不過,對於以色列而言,這樣的障礙並非無法逾越。第三次中東戰爭後,以色列曾與敘利亞之間簽訂一「準和約」《部隊脫離接觸協議》(Agreement on Disengagement between Israel and Syria)。2024年12月阿薩德政權垮台後,以色列很快便撕毀該協議,隨後就發起了對敘利亞的地面入侵。可以想象,如果未來某個以色列的邦交鄰國政局不穩,屆時以色列政府同樣可以以保護自身安全爲理由進軍該國。

評論區 0