【編者按】也許我們從未遠離恐懼時代。20世紀有太多未消化的問題,未吸取的教訓。歷史學家托尼·朱特(Tony Judt),西方學界最著名的公共知識分子之一,以其對歐洲問題和歐洲思想的深入研究而聞名於世。

在生命的最後階段,朱特與同為歷史學家的蒂莫西·斯奈德(Timothy Snyder)進行了一系列長談。對話中,被病痛剝奪了寫作能力的朱特重新審視自己的生平,以及對歷史和政治的思索。這場歷史對話2012年集結成書,每一章都由兩個部分組成:朱特的自述,及朱特與斯奈德對歐洲歷史和政治的討論。話題涵蓋納粹大屠殺、馬克思主義、猶太復國運動及其歐洲起源、歐洲及美國的社會規劃等。

朱特復活了20世紀的思潮和思想家,指引我們穿越那些塑造了今天許多議題的論辯。隨著對那些被遺忘的觀念的重訪和對時髦思潮的仔細檢視,20世紀的輪廓得以浮現。在對20世紀最好的智識生活的恢復和示範中,這本書敞開了一條通往21世紀道德生活的道路。他關心的不僅是作為歷史學家如何「思慮20世紀」,還有在面對全球化、移民、伊斯蘭恐怖主義等複雜問題的21世紀,我們如何「避免更壞的世界」。這是一部關於過去之書,也是關於我們應為之努力的未來的一份申辯。

簡體中文出版方三輝圖書授權端傳媒轉載本書的內容節選。

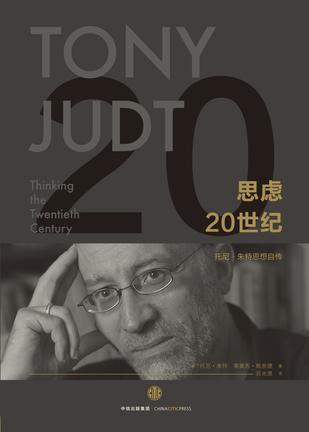

《思慮20世紀:托尼·朱特思想自傳》(Thinking the Twentieth Century)

出版時間:2016年2月

出版社:三輝圖書 / 中信出版社

作者:[美] Tony Judt / [美] Timothy Snyde

譯者:蘇光恩

我們已重新進入了一個恐懼時代。你賴以踏進某一行業或崗位的技能跟你的工作年限息息相關,這種感覺已一去不返了。在一段成功的職業生涯之後,你可以合理地期待一種舒適的退休生活,這種確定性也一去不返了。

所有這些在人口、經濟和統計上合乎情理的對現在至未來的推斷——它們構成了美國人和歐洲人在戰後幾十年里的生活特徵——都已被一掃而空。

所以我們正生活於其中的恐懼時代,其實是對一個未知未來的恐懼,和對可能前來投擲炸彈的未知陌生人的恐懼。我們擔心政府不再能夠掌控我們生活的環境。它沒法使我們成為一個防範世界的封閉共同體。它已經失控了。

這種恐懼帶來的無力感——我認為美國人對此深有體會——為這樣一種認識所強化,即他們認為這種安全是自己此前擁有的,而今卻消失了。這便是為什麼那麼多美國人願意把票投給布什,讓他當政8年:支持一個其吸引力全憑動員和煽動恐懼的政府。

在我看來,恐懼的回潮和它所引發的政治後果,為社會民主主義提供了人們所能做出的最強有力的辯護:對個人來說,它是一道保護他們安全免受真實或想象的威脅的屏障;對社會來說,它一方面是一道保護其凝聚力免受極有可能的威脅的屏障,另一方面也是保護其民主免受威脅的屏障。

要記得尤其在歐洲,最成功地調動起這些恐懼——對陌生人、移民、經濟不確定性或暴力的恐懼——的人主要是那些傳統守舊、煽動性的、民族主義和排外的政客。

美國公共生活的結構使這類人想從整體上掌控政府要更為困難些,這是美國格外幸運的一個地方。但當代的共和黨近來已開始調動這些恐懼,並有可能借此重掌權力。

20世紀並不必然像我們所被教導的那樣。它不是——或不僅僅是——民主與法西斯主義之間的大決戰,或共產主義vs.法西斯主義、左派vs.右派、自由vs.極權主義。

我的感覺是,這個世紀的大部分時候,我們都參與了或明或暗的有關國家崛起的論辯。自由的人民渴望的是哪一類國家?他們願意為之付出多大代價,而他們又希望它服務於什麼樣的目的?

從這一角度來看,20世紀的偉大勝利者是19世紀的自由主義者,正是他們的後繼者創造了各種形式的福利國家。遲至20世紀30年代,他們還實現了一個近乎難以置信的目標:他們鑄就了強大、高稅收和積極干預的民主憲政國家,它們可以包容複雜的大眾社會,而無須訴諸暴力或鎮壓。

我們輕率地拋棄這一遺產將是愚蠢的。所以我們未來20年所面臨的抉擇並不是資本主義vs.共產主義,或歷史的終結vs.歷史的回歸,而是「基於集體目標的社會凝聚性政治」vs.「恐懼的政治對社會的腐蝕」。

今天的知識分子

我們可以說,從19世紀90年代到20世紀40年代的典型的知識分子,仍然是將文學作為一種正職。無論你想到的是蕭伯納(Bernard Shaw)還是埃米爾·左拉、安德烈·紀德(André Gide)、讓-保羅·薩特或斯蒂芬·茨威格,這些人無不是成功地將他們的文學造詣轉化為大眾影響力。

之後,從20世紀40年代起到70年代,更有望成為知識分子的往往是形形色色的社會科學家:歷史學家、人類學家或社會學家,有時是哲學家。它所對應的是高等教育的擴張和作為知識分子的大學教授的出現。在這幾十年里,知識分子更可能是那些以學院教學而非小說寫作作為正職的人。

50年代廣播教學在英國的興起是另一個顯著的變化。它所對應的是人們越來越擔心,大眾文化跟大眾的識字能力在某種程度上已經脫節了。如今大多數發達社會,人們都是普遍識字的,但有思想的公共論辯的聽眾數量實際上卻在萎縮——在很多人看來,這是拜電視、電影和物質繁榮所賜。

理查德·霍加特(Richard Hoggart)的《識字的用途》(The Uses of Literacy)和雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)的一些早期文章都探討了這一問題。對這一狀況的擔憂變得十分普遍,即雖然你現在擁有了一種豐沛的公共交流空間,但受過教育的外行卻越來越沒有能力做出反應。

這將我們帶到了第三個也是最近的一個階段,即電視。電視時代的代表性知識分子必須有化繁為簡的能力。所以80年代以後的知識分子是一個能夠且願意縮略、簡化和聚焦其看法的人,結果,我們逐漸將知識分子等同於時事評論家。這跟左拉時代甚或薩特、卡繆時代的知識分子在職責和風格上都大不一樣。互聯網只是加劇了這一趨向。

今天的知識分子面臨一個選擇。你可以在雜誌這類19世紀末出現的東西上傳達自己的見解:文學週刊、政治月刊和學術期刊。但那樣你只能影響到一個志趣相投的讀者群,而這一群體在國內正日益萎縮——儘管公道地說,由於互聯網,它在國際上的影響力擴大了。

另一個選擇是成為一名「媒介知識分子」(media intellectual)。這意味着要把你的興趣和評論聚焦在注意力持續時間越來越短的電視辯論、blog和Twitter等東西上。而且——除了出現重大問題或發生一場危機這樣的極少數情況外——知識分子不得不做出選擇。

他可以退回到思想性論文的世界里,影響一個經過篩選的少數群體;他也可以向他所期望的廣大聽眾說話,但須以淺白簡化的方式。但要想二者兼修卻又無損於你貢獻的品質,在我看來並非總是那麼容易。

馬克思主義是種信仰

馬克思主義是一種世俗信仰,這似乎是不言自明的。但問題在於,它所沿襲的是哪一種信仰?這並非總是那麼清楚。它包含了大量傳統的基督教末世論:人的墮落、彌賽亞、他的受難和代人贖罪、救贖、再生等等。也有一些猶太教的成分,但更多是在其風格而非實質上。

在馬克思和後來的一些更為有趣的馬克思主義者(羅莎·盧森堡,或許還可以算上萊昂·布魯姆)那裏——以及毫無疑問在《新時代》(Die Neue Zeit)所主導的冗長的德國社會主義論爭中——我們能夠輕鬆地辨認出各色的pilpul,即那種居於拉比裁斷與傳統猶太道德說教和講故事的核心的玩笑恣肆辯證法。

如果你願意,不妨想想這些範疇的高明之處:馬克思主義的解釋借此可以相互顛倒、置換,使得現在之是非未來之是,而過去之是則換了新顏。破壞是創造性的,而保護則成了破壞性的。偉大將變為渺小,而當前的真理注定要作為過去的幻想而萎謝。

當我跟那些自己研究過馬克思甚至寫過關於他的文章的人,提到他的意圖和傳承中如此明顯的這些方面時,他們常常會感到不快。他們往往是猶太人,在我強調馬克思自身的猶太背景時,他們會變得局促不安,像是有人提到了他們的家事。

這讓我想起了豪爾赫·森普倫(Jorge Semprún)的回憶錄《多麼漂亮的星期日》(Quel beau dimanche)中的一個場景。在他們全家被驅逐出西班牙之後,他在20歲時加入了法國抵抗運動,隨後作為一名共產黨員遭到逮捕。他被送到了布痕瓦爾德(Buchenwald),在那裏得到一名德國老共產黨員的庇護——這無疑解釋了他為何能幸免於難。

有一次森普倫向這位長者求教什麼是「辯證法」,得到的回答是“C’estl’art et la manière de toujours retomber sur ses pattes, mon vieux”——總會讓你逢凶化吉(landingon your feet)的藝術和技巧。這跟拉比的修辭是一致的:讓你逢凶化吉的藝術和技巧——尤其是藝術——有着牢靠的權威和說服力。

成為一名革命的馬克思主義者意味着心甘情願地接受自身的無根狀態,尤其是宗教根基的喪失,同時依附於——即便僅僅是一知半解地——某種風格的推理,而這種推理對每一位希伯來語學校的學生來說是再熟悉不過的。

浪漫化死亡

如果沒有「一戰」和它所產生的對死亡和暴力的崇拜,這一切將難以想象得多。1917年之後,共產黨知識分子與法西斯知識分子的共同之處在於他們對世俗鬥爭及其有益的社會或美學後果的深切迷戀。

特別是法西斯知識分子,他們將死亡同時作為戰爭和國內暴力的正當理由和魅力所在:從這樣的混亂中將誕生一種更好的人類和一個更好的世界。

在我們開始慶賀自己說出「再見了,這一切」之前,一定要記得,這種浪漫的情感絕沒有被我們拋諸身後。我還清楚地記得康多莉扎‧賴斯(Condoleezza Rice)——當時是喬治·W·布什總統的美國國務卿——對2006年的第二次黎巴嫩戰爭的反應。

在對以色列入侵黎巴嫩南部和它所造成的平民傷亡程度做了一番評論之後,她自信滿滿地宣稱,這些都是「一個新中東誕生的陣痛」。我還記得自己當時在想,這一論調我以前便聽過了。

你懂我的意思:他人的苦難再一次被證明是形成一個新世界的歷史方式,並從而為那些不然將不可原諒和難以解釋的事件賦予了意義。如果一位保守的美國國務卿在21世紀還可以訴諸這一番托辭,那麼為何歐洲的知識分子就不能在半個世紀之前援用類似的理由?

我說了「不」

什麼是真正地影響更廣闊世界的方式?我對知識分子能做什麼頗感懷疑。我們的最好時光出現過,但很罕見 ;就像阿隆曾經說過的,不是每個人都會有一起德雷福斯事件。但如果說我對自己的非學術文章有什麼引以為豪的話,它始終是這個:在導向伊拉克戰爭的那些討論中,我說了「不」。

我是在一個頗為重要的論壇上說的,而當時,其餘的幾乎每一個人——包括我的很多朋友和同行——都表達了對伊拉克戰爭的支持。有很多人和我的感受相同,他們和我有一樣的想法,也本可以同樣清楚地加以表達——但無此資格。

他們沒有被邀請到查理·羅斯那裡,也沒有獲邀為《紐約時報》撰寫專欄或給《紐約書評》寫文章。我很榮幸,也很自豪自己運用了這些我本當運用的特權。

評論區 0