時間: 2022年6月28日

主持人:吳婧(端傳媒執行總編)

嘉賓介紹

獨立記錄者:

陳倩兒:資深媒體人及獨立記者,前端傳媒編輯;

王紀堯:香港法庭新聞記者,目前為獨立記者;

王莉雅:獨立記錄者

媒體觀察者:

方可成:香港中文大學新聞與傳播學院教授,同時運營自媒體《新聞實驗室》;

謝梓楓:曾為端供稿,關注媒體科技轉型

「信息真空」:日常新聞的消失

吳婧:我想從一個今年開始越來越明顯的「痛感」開始談。或許很多人和我有一樣的感受,對信息有很強烈的渴望,但是卻沒有渠道:沒有很多提供信息的平台,也沒有很多值得信賴的信源。如果不是透過一些四面八方的民間記錄,從主流媒體中獲取的信息非常有限,造成了一種「信息真空」的狀態。

陳倩兒:我對吳婧所說的「痛感」也有特別深的感受。因為我人在香港,疫情這兩三年很難回內地,但還是會感覺到內地很多事情在發生變化,很想獲取一些貼地、全面的報導,但對於自己的疑問依然很難在網上找到全面的答案。我自己感覺比較明顯的是,現在中國在很多問題上Daily News(日常新聞)是缺失的。或者説不是沒有日常新聞,只是很多的每日新聞——即使是一些很民生的問題——都市報、澎湃、界面這些媒體通常只轉發政府通稿。最終變成了(上海)疫情時每天有洶湧澎湃的信息爆發,但所有信息都是通過自媒體或微信影音號來傳遞。如果你認真看的話,這些信息並沒有經過事實核查,還不能成為一個真正的「有效信息」,這些面向也無法被日常新聞覆蓋到。我們以前可能覺得中國少了很多調查報導和深度報導,最近我感覺更明顯的是連日常新聞都是缺失的。

「信息孤島」:獨立記錄的角色

吳婧:倩兒也分享了在上海疫情期間大家的一些疑惑,而莉雅本身也在疫情期間做過很多獨立的記錄,你和你身邊的人是怎麼樣去接收信息的?

王莉雅:經過上海疫情,我發現大家獲取信息的渠道變成了微信群。兩年之前大家會看到微信群裏的截圖和轉發會說,「不信謠、不傳謠」;但李文亮事件以及上海官方各種「辟謠」之後,大家開始覺得「謠言就是真相」,官方的一些報導可能反而成了謠言。

另外,我身邊的人大概會分為兩類:一類只會在牆內接受信息,渠道主要是主流媒體報導;第二個群體則極度厭惡國內媒體,完全沈浸在一些英文的媒體和社交平台(如Telegram或Twitter),同時完全拒絕使用微博或者其他牆內社交平台。不管是牆內還是牆外,這兩種話語體系都非常單一而涇渭分明:牆內是一片「正能量」的主流敘事,牆外的話則是非常糟糕的事情才會被發表出來並引起轉發。所以你可以觀察到這兩個群體的割裂還是挺大的,很少有人能夠同時看牆內和牆外的信息,並結合這兩者去思考。

吳婧:信息污染已經嚴重到怎樣的情況下,大家才會覺得謠言才是真的、其他的信息是不可信的?當「謠言就是真相」的時候,你作為一名獨立記錄者的感受是什麼?什麼樣的動力讓你繼續做這樣的記錄?

王莉雅:喚醒更多人的一些認識,是我做記錄的一個動力吧。因為我處於漩渦中間,我能看到的一些東西可能是生活在這之外的人看不到的。我想把這些東西記錄下來,讓更多人看到它本來的面目,至於他怎麼思考就是他自己的問題了。

獨立記錄:打破媒體發聲壟斷的新出路?

吳婧:可成對這種民間記錄的湧現和信息整合的狀態有什麼樣的觀察?

方可成:當我們說到現在的情況糟糕的時候,似乎有一個不言自明的預設:「之前挺好的,現在變糟糕了」。但之前真的有那麼好嗎?

我在中大有教中國新聞傳播歷史的課程,我會向我的學生們強調瞭解歷史非常重要。比如2000年左右中國新聞業的黃金年代,調查記者可以如何報導、做孫志剛事件等。我們有好的過去,但其實也有不那麼美好的地方,過去也有很多自己的局限和問題,乃至失敗的地方。

我認為之前的問題在於:渠道是壟斷的。之前我請一個做了幾十年記者的朋友到我的課上來分享,他講了一個例子:大概2000年左右的時候他到一個農村採訪,當時全村的人出來歡迎他,因為當地有一個冤案要報導。如果沒有記者去報導,他們的聲音就徹底聽不見了——也就是説,當時發聲渠道完全被媒體壟斷了。你可以說很多媒體很好地使用了壟斷讓那些冤案被看見,但同時也一定有很多的冤案沒有被看見,畢竟媒體有自己的版面限制和各種局限性。他說,現在這樣的場面不會再發生了,因為如果你有一個冤案,村裏面老人如果有孩子在外面打工,會幫忙把這個東西發到微博上。也許這個事情真的很嚴重,就會引起全國的關注。所以從這個角度上來看,我們是有機會來打破之前被媒體精英壟斷的渠道,讓更多獨立的聲音可以被聽見。

《蘋果日報》與立場新聞之後,香港傳媒的現狀與前路

吳婧:紀堯剛好是在這樣的低潮下進入到新聞行業,我很想聽一下你的觀察。

王紀堯:在2021年蘋果、立場跟眾新聞等媒體相繼倒下後,我身邊跟我一樣剛加入新聞行業的同學以及前輩都非常心灰意冷,好像墮入了一個低谷。可是近期大家復原得很快,很多新的獨立媒體相繼出現了,包括《法庭線》、ReNews以及本來已經存在的香港獨立媒體,也出現了一些海外的香港媒體,所以有不少新聞行業的前輩都非常努力在撐住香港新聞。去年的確是感覺看不到前路,可現狀是它正在化整為零,慢慢有變成「先要找出一條出路了」。這個東西當然要慢慢去看、去改變,因為談實際上的數字的話,記者前輩開的新聞專頁以及這些媒體的規模和影響力一定不夠之前大。我在台灣念書的時候,有很多教授跟台灣朋友告訴我,以前看香港的新聞都是看立場和蘋果,現在沒了他們都不知道該怎麼辦。其實這裏存在一個Gap——他們其實不知道《法庭線》,不知道這些獨立媒體或者記者的名字。這當然要慢慢介紹,而且這些媒體的規模可能也去不了海外。我知道大家也在努力,可現在的狀況還需要我們繼續加油去把這個信息去填補上。

第二個我想要講的是,讀者或者香港人可能沒有以前運動熱潮或國安法剛剛落實的時候那麼有熱情了。大家可能累了,看很多新聞也是倒閉、禁書之類的負面新聞,感覺沒有辦法去改變現狀,跟2019年可以去上街遊行的狀況非常不一樣。特別是移民潮之後很多人都離開了,他們覺得沒有辦法去改變香港這個地方,或者已經認定香港會慢慢變得跟中國內地一樣,他們就不想再看新聞了。

謝梓楓:2014到2019年香港進入一個「逃避新聞」的階段。比如説傳媒人阿果在中大念新聞碩士的時候,他的研究題目「逃避新聞」也成為他的書《失聲香港》的其中一個章節。

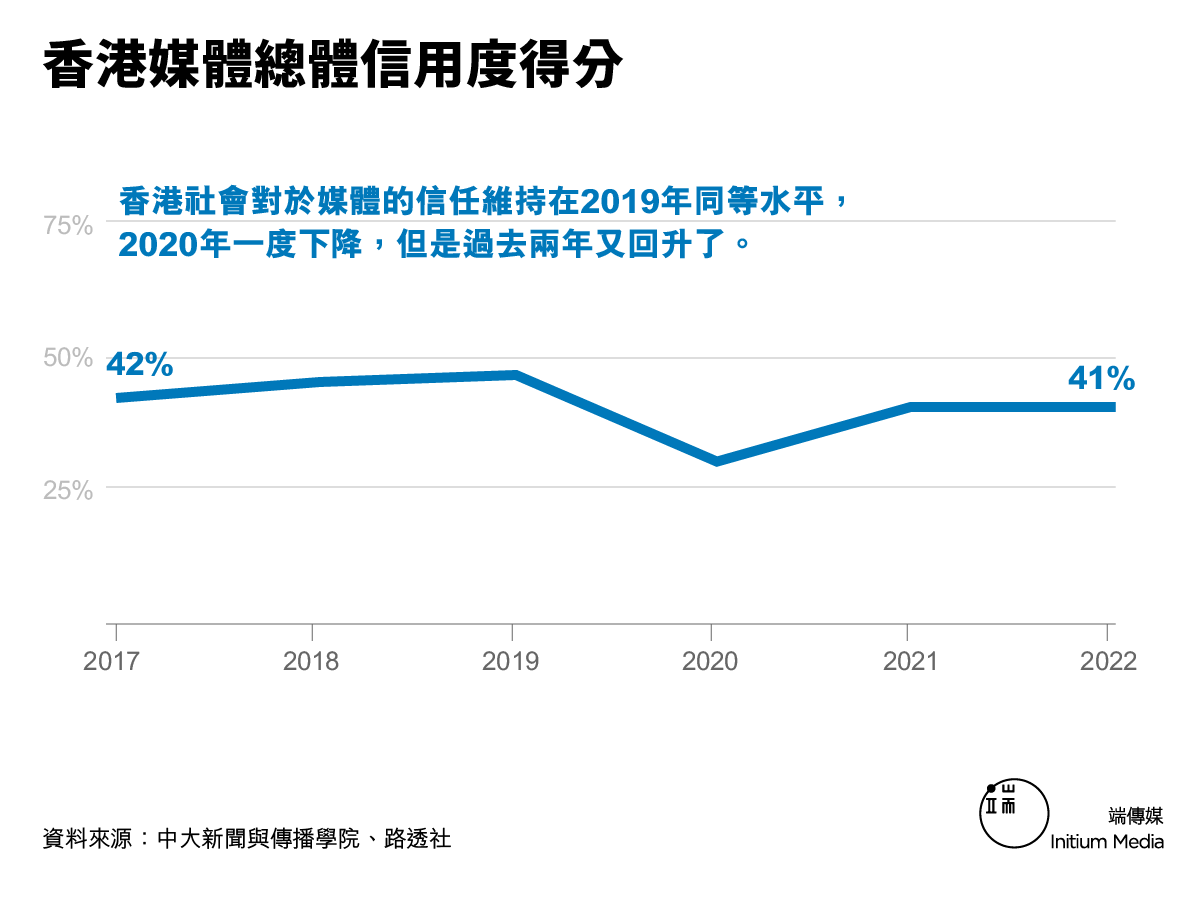

但是從數據來看,香港對新聞的readership還在。中大新傳每年都会跟路透社做一個新聞閱讀報告,其中有一個Trust Score,有趣的是現在香港社會對於媒體的信任其實依然維持在2019年同等水平,2020年的時候它掉下去了,但是過去兩年又回升了。這兩年我自己和身邊的朋友都沒有覺得有一個很明顯的「逃避新聞」的傾向。剛剛紀堯提到的一些獨立媒體和前輩新開創的新聞平台,作為一個newcomer to the industry,他們一開始受到的關注其實是挺不錯的。

針對新的媒體和平台,我自己做了一個簡單的整理。很多蘋果本來的記者出來開了新的平台,涵蓋了不同的方面,其中餓底TV是講飲食的,由原蘋果副刊《果籽》的記者們組建起來。最近出來比較重磅的是《法庭線》,它提供了一個平台,讓法庭記者可以重新聚起來再做法庭的報導。從這些狀況我們可以瞭解到,很多新聞工作者還是留了下來做事情。

中港獨立記錄的挑戰與風險

吳婧:接下來我想要探討的是,我們怎麼樣做獨立記錄?在獨立記錄中遇到了哪些困境?我們接著請倩兒講一講吧,畢竟你本身之前在很多家機構媒體工作,現在變成了一個獨立記者。你在記錄過程中遇到了什麼樣的挑戰?

陳倩兒:我做獨立記者或者自由撰稿人大概一年左右的時間,跟以前在端這樣比較創新的媒體不同的是,現在成了one-man band,一個人搞定所有事情。其中有一個困難是我怎麼有效地吸取不同的信息,還有找到自己好的新聞線索。有時候我趕稿子,有一兩天不集中看新聞,就感覺錯過了很多,不像你在一個新聞機構,會有大家的support。

另一個我猜也是很多自由撰稿人的困境,就是如何找到一個可持續的收入模式。行內大家都比較清楚,如果單純靠寫新聞稿或者深度報導的特約稿費,要養活自己不是特別容易,所以要自己去探索不同的模式。現在香港可能做自由撰稿人的很多朋友暫時也很難完全通過新聞的稿費來養活自己,還是會有一部分的收入是來自另外的項目:在大學做research assistant,在一些學校教書、教寫作,或者像我可能會接一些行業刊物這種稿費高一點的稿子,所以一個比較好的收入組合也很重要。另外也可以申請一些好的新聞機構的funding,像Matters還有海外的基金會也會提供給我們一些做深度報導的資金。每個人都要找到適合自己的模式。

吳婧:我還想繼續追問一個問題,我知道每一個記者都會有一個自己的career:我在一個什麼地方發表什麼樣的文章,不停地去建立自己的portfolio。那你覺得一個獨立記者的成長空間和資源有哪些呢?他要怎麼樣去規劃自己的成長路徑呢?

陳倩兒:我自己也還在摸索之中,我覺得比較重要的是找到自己持續寫作的母題吧。另外獨立記者還是能找到跟自己合得來或能夠support自己的編輯的。媒體對獨立記者的要求,可能百分之八九十的活都是記者自己搞定、獨立完成;但在我合作的媒體裏,有很多有心有力的自由撰稿人。另外我在跟一些同行聊,希望獨立記者們之間也能形成一些support、一起成長。我們沒有了傳統機構的同事,但其實我們可能三四個獨立記者也可以形成一個互助小組,比如稿子互看、給意見,互相事實核查。

吳婧:我接下來想再問一下莉雅的狀態:作為獨立記錄者,你是無時無刻都在為錢發愁的。我知道莉雅做的很多記錄是無償的,是出於想要記錄的心情去記錄。我不知道你是怎麼去看待自己這些記錄的?另一方面你可能還在承擔著一些意想不到的風險,可以跟我們分享一下你自己作為獨立記錄者的心路歷程嗎?你在這個過程中遇到的困境是什麼?

王莉雅:其實很多人會問我為什麼要做這個事情。我是從大學的時候開始做公共表達的,當時讀的是語言學專業,會記錄在專業裏面看到的同齡人的學習狀況、面臨的困境。我身處一個什麼樣的環境裏面,我就會去記錄我所處的環境。

困境的話還挺多的,比如前期選題、中期採寫、後期發佈的時候,你並沒有預期這個內容會被很多人看到。當你這個記錄被很多人看到的時候,心裏會覺得自己沒有任何的專業背景,不是新聞學專業出身,也沒有在媒體行業進行過專業訓練,這只是非常多的記錄中的一個而已,但它可能被成千上萬的人看到了,你會有一種「我是不是寫得不夠好」、「我是不是沒有經過專業人士的審稿」、「我這個信息要是哪裏寫得不太對,會給大家造成不好的觀感」之類的顧慮。你把作品交付出去之後,後面的一些影響力、傳播力都不是你能控制的。

另外,做獨立記錄其實沒有一種可持續的收入模式,我自己也沒有把它當做本職工作,甚至都沒有把它當作一種副業,它只是我的一種業餘愛好。我的本職工作跟媒體沒有任何關係,而且比較忙。一方面我非常留心關注我身邊所發生的事情,在不同的時刻會觀察到身邊的環境發生了一些變化,就想把它們記錄下來;另一方面,當你的一些記錄有了比較大的傳播力時,會有非常多人找上你,這些人可能你平時比較少接觸到,你會有非常多的機會接觸到一些非常稀缺的群體,並且他們也願意接受你的採訪。但可惜的是你沒有時間去做這個事情,因為很多事情它就發生在那一刻,後面沒有補回來的機會。

吳婧:我剛才聽到你講的兩個點非常觸動,一個是你覺得當那篇文章在網上有非常大量的傳播的時候,自己作為記錄者的心情可能跟傳統機構的記者不一樣。傳統機構的記者無論怎麼樣還是有一個平台的保護的,他會覺得「我希望我的文章被越來越多的人看到」。可能像莉雅這樣的獨立記錄者會有一個擔心是會不會被「盯上」、被有關部門「關注」,這是獨立記者面臨的一個非常艱難的處境。另外一個點你也提到,當獨立記錄者把一些自己觀察到的環境上的問題寫出來之後,會發現有很多人想來找你們訴說。這個訴說的慾望是存在的,獨立記錄者打開了一個窗口。很多機構裏的記者現在會面臨的一個困境是,我們去找一個人採訪的時候,會面臨受訪者對於機構的不信任,對於被引用或被曝光的一種恐懼,大家在講述的時候很緊張。但是我覺得當你很勇敢站出來去記錄一些東西的時候,這些人也會勇敢地向你打開。我想要把這個鏡頭再轉到香港這邊,想聽紀堯分享一下你在香港做獨立記錄的時候,遇到的一些困境是什麼樣的?

王紀堯:我先講一下剛剛提到的「獨立記者要建立portfolio」這一點。對於我這種比較新的記者來説,這是非常困難的:你的CV不夠多,你要如何説服你的受訪者?怎麼贏得他的信任去做這個訪問?因為香港現在這樣的情況,我非常幸運地在一路上有很多新媒體跟編輯伸出援手,而我們這些新的記者最需要的就是編輯的幫忙。因為我們經驗比較少,很多時候不能做出一個非常有把握的決定和選題的方向。新記者如果選擇獨立記錄的話容易失去方向,這是我們會面臨的一個比較大的困境。我們可能沒有那麼多的經驗去接受和消化訊息,很難去找到議題的角度,所以的確需要編輯跟我們去討論和幫忙,所以我非常希望有一個獨立記者互助會這樣的資源。

吳婧:我想把話筒給到方可成老师,請你分享一下現在大陸的獨立記錄,你觀察到的情況是什麼樣子的?有哪些困境?我們可以怎麼改?

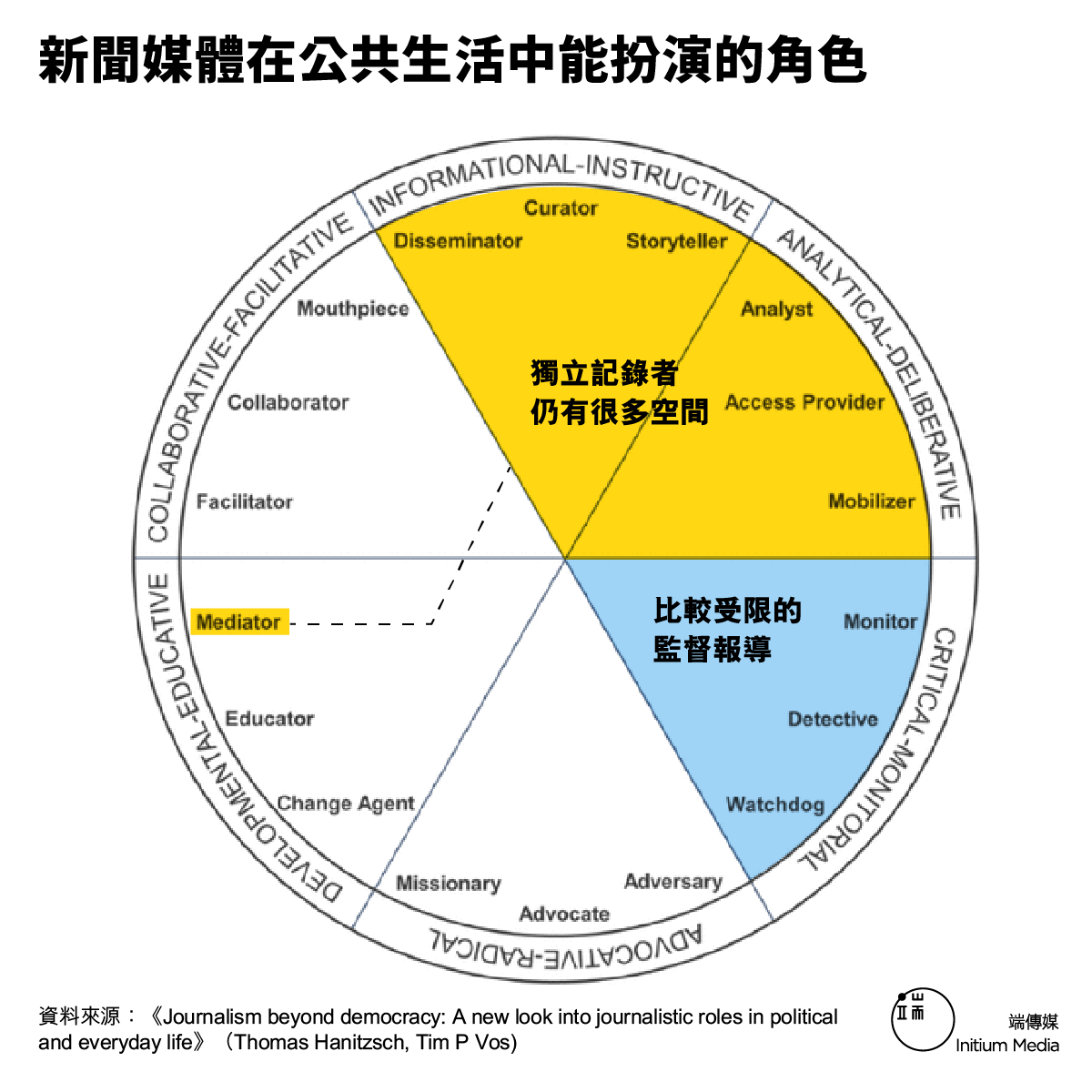

方可成:大陸的獨立記錄的一個特點是,其實參與的人已經比較多了。新聞業在公共生活中到底應該扮演什麼樣的角色?它其實扮演一個watchdog(看門狗)的角色,這非常重要。

這兩張圖同時來自一篇論文,它裏面探討的是新聞媒體在公共生活和個人的日常生活中到底有什麼樣的意義。第一張圖展現的是新聞媒體在公共生活中能扮演的角色。右下角這個monitor、detective、watchdog,這其實是比較偏向於剛才大家說到、現在比較受限的監督報導。但如果看其他方面的話,做獨立記錄者是有很多的空間的。圖中我們看到analyst(分析者),或者叫access provider,即提供一個平台,讓大家可以通過它來發聲。比如微博大V或者一些有影響力的人,會開放自己的私信來傳遞大家的聲音;再比如説MeToo參與者弦子,她微博還在的時候會轉發很多受性侵的當事人的消息。我們目前已經能看到很多這樣的記錄者,當他積累一定粉絲之後,實際上就成了一個access provider。還有上面的curator、disseminator、storyteller(講故事的人、把信息聚攏起來去傳播的人)也在做information curation這方面的一些事情。他們會去收集、發佈一些信息,比如說NGOCN每天都會發佈一個日報,其實就是扮演了這樣一個角色。左下角有一個mediator(調停者),它的作用是去促進對立的群體溝通,這其實是傳統媒體做得比較少、比較差的,但我不知道作為一個記錄者,能不能通過這種個人化的記錄成為一個媒介,在相互不理解的群體之間去促進相互理解。

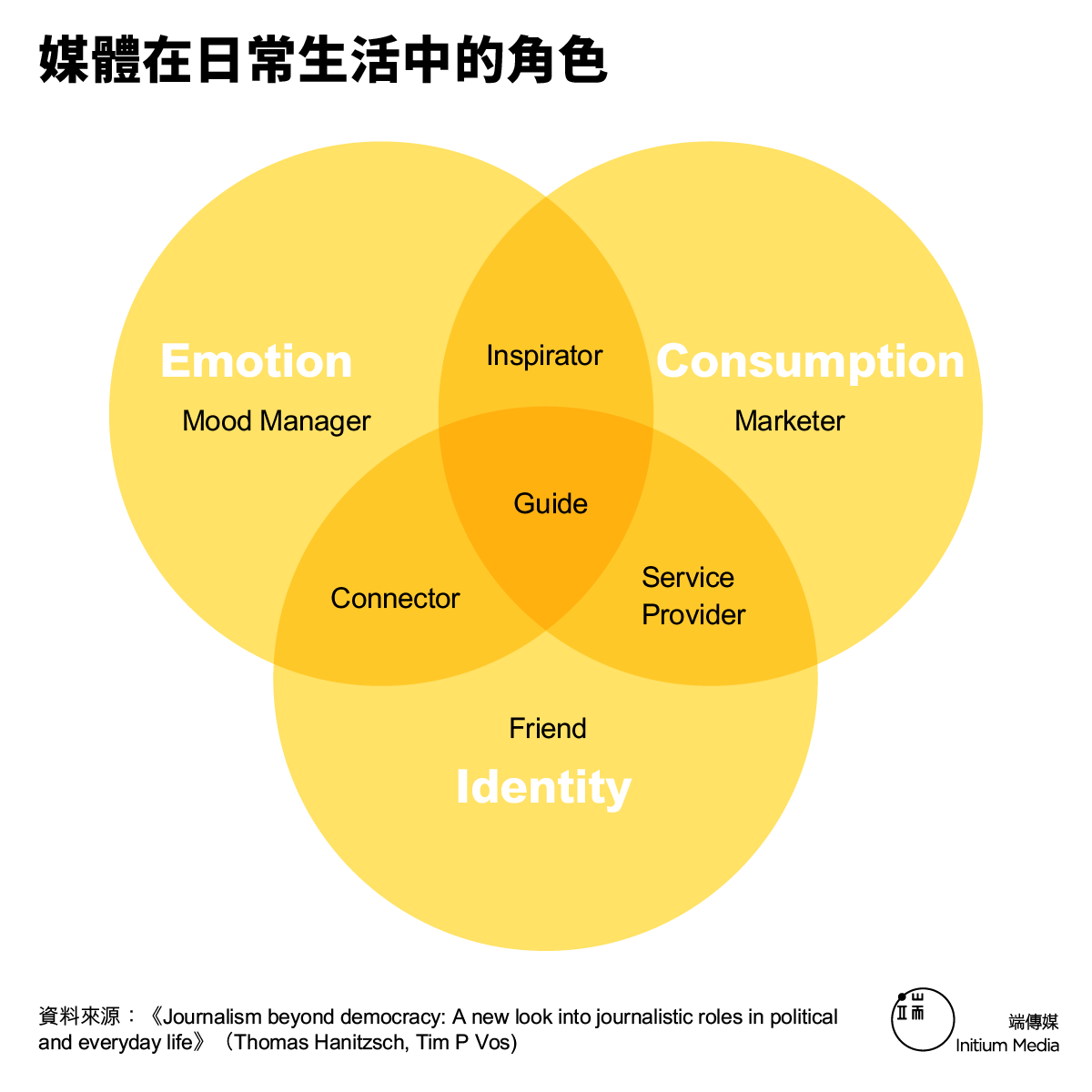

下一張圖展現的是媒體在日常生活中的角色,它有三個主要部分:emotion、consumption和identity(情緒、消費和身份認同);中間又分了各種各樣的角色,比如管理情緒的角色、嚮導的角色、提供服務的角色、當你的朋友的角色。傳統媒體受限於它的生產模式,其實是比較少扮演這些角色的;而當很多人參與獨立記錄之後,大家可以去思考,「我是不是在某種程度上可以去扮演這些角色?」

另外剛剛大家也提到,獨立記錄是需要一個網絡支持的。「獨立記者」這個名字有點誤導,任何能奏效的、保持長期運轉的獨立記錄,絕對不是一個人單兵作戰的,背後應該是有一個支持網絡的。這個支持網絡包括剛才提到的編輯、校對、事實核查,也包括提供法律支持:如果你被人告了怎麼辦?還需要包括情緒支持:你在網上被網暴了怎麼辦?這些方面傳統媒體其實做得也不好,我最近在做一個關於網暴傳統媒體記者的課題,發現很多媒體也沒有給自己的記者提供很好的支持系統。但不管怎樣,擺在獨立記者面前的瓶頸問題是現在這個網絡在逐步搭建起來,但仍然非常不成熟。至於資金支持的問題,這不僅包括工資,也包括社保、醫保這些支持。而獨立記者能不能探索出一個更好的支持模式?這也是一個非常重要的挑戰。

最後一點是剛才有人在提問的時候談到一點:怎麼樣去到達更多的受眾?我個人相信個體的記錄更有可能突破同溫層,當更多的個體參與到記錄和轉發的過程之後,通過個體化的網絡擴展開更有望去突破這種傳統。每個人在個體生活中,根據自己的家庭出身、職業都有不同的網絡。如果我們的獨立記錄能夠引入更多的人,讓更多的人參與進來的話,是一個到達更多受眾的方法,實現一些跟此前傳統媒體時代不一樣的效果。

記者、讀者、媒體,未來可以承擔怎樣的責任?

吳婧:最後一個問題我想問各位:我們一直想希望建立一個獨立記錄的生態,裏面有記者、讀者,也有像端這樣的平台。那在這個生態裏面,每一個角色他們的責任是什麼?他們應該能做的是什麼?

王紀堯:最直接的就是金錢上的支持吧。很多獨立記者或媒體發起的眾籌還沒有達標,想呼籲大家一下幫忙支持和轉發。他們現在的關注度其實還不夠高,大家可以分享給海外的香港人或其他人。自從大媒體倒了以後,他們沒有其他的渠道瞭解在地的事情,而我覺得在地的訊息是非常重要的,所以大家可以把資源給一些在地的獨立記者和媒體 。

謝梓楓:大家其實除了去找新聞來看、願意去看新聞以外,也可以幫助到這個社會的信息建立。比如當受訪者,保持這樣的開放性,不要太害怕在現在的香港社會公開講話,我覺得這是讀者可以做的事。

陳倩兒:從讀者的角度來看,大家可以跟朋友分享平常自己看什麼媒體、怎麼篩選信息。跟朋友聊下來會發現,如果不是在媒體業工作、大家也不聊的話,會比較少去想這些問題。你可以選擇自己喜歡的新媒體或者公眾號;但如果你選一個公眾號的話,你也可以查一下它背後的寫作者是誰、是一個怎麼樣的團隊,有意識地做選擇。你也可以選擇自己喜歡的newsletter,比如端或者可成的newsletter,每天早上看一看也是一個很好的信息吸收途徑。另外,摻雜一些自己可能不喜歡的媒體來看也蠻重要的。

吳婧:如何做到「兼聽則明」是每一次分享都會有讀者問到的問題。做媒體的人每天要看大量的帶有不同的立場的新聞,在這裏面去分辨出哪些是事實,哪些是別人設立的agenda,我覺得這是每一個媒體人都需要有的素養。如果你想要保持自己思考的獨立性的話是不能偷懶的,更核心的東西是你要養成一個嚴肅閱讀的習慣,以及每天去追問、思考的習慣。

王莉雅:作為一個記錄者,我現在很明顯地感受到互聯網變成了一個表達的場所,已經失去了溝通和交流的功能了。在網絡上但凡發表一些東西,馬上就會迎來非常多的聲音。可能對於讀者來說,在瞭解足夠多事實的情況上,可以暫時保持沈默,而不是著急地表達自己的一些想法、觀點和評論。我們現在有太多的觀點評論,而記錄其實是一種事實的還原,大家可以在多看、多瞭解的情況下再發表一些觀點和評論,這其實對於記錄者來說是一件令人困擾的事情。我希望有更多發生在線下的交流和溝通、雙向的情感流動和思維碰撞。

方可成:我想先回應一下刚刚「不能偷懶」這一點。評論區有人說,「這樣是不是對大家要求太高了?」我從理念上非常贊同吳婧的建議,但從實際角度上來看,要求大家做這些确实是比較難的。而且当下新聞給大家造成的心理創傷太大了,如果讓大家去讀更多的新聞,我害怕會造成更多的心理上的創傷和打擊。說不定可以反其道而行,也許不讀那麼多反而更好。這並不是「兩耳不聞窗外事」:與其follow每天甚至每個小時的新聞進展,不如稍微離遠一點,每周或每兩周再去跟進一次一些重要事情的進展;與其去看日常的更新,不如去看幾本書。

至於看新聞,你要分清楚哪些是信息、哪些是觀點。如果你有辦法從一篇文章中一眼看出哪些是有來源的信息、哪些是這個作者或媒體本身加進去的一些關聯性解讀,那不管你是看什麼立場的媒體,對於接收信息來說都是很重要的一點。怎麼去練習這樣的能力呢?有人提到可以試著學習做一下事實核查,這樣就會知道事實是怎麼被扭曲、被重新包裝的。而且自己去寫一些東西,說不定對提高自己的媒體素養有幫助。 而「大家能做什麼」這個問題,我們現在呼籲更多的人來做獨立記錄者的話,我們對「讀者」的想象也需要變得更多元。如果需要一張網絡來支持獨立記者,在公民社會中「公眾」可以扮演各種各樣的角色。你的名字從今天開始就不只是「讀者」,可能是「Patreon」(資助人)、是為獨立記者提供法律服務和心理支援的人、獨立記者的朋友和鼓勵師,你可以扮演非常多不同的角色。既然我們已經跳脫出了傳統由機構控制的新聞生產的生態,變得更加開放,其實每個人都已經不再只是「讀者」了。

吳婧:記錄其實已經改變了,它已經不再是一個被傳統媒體壟斷的狀態,而過去這兩三年裏面獨立記錄的湧現改變了記錄本身的定義。或者説,記錄的參與者變多了,它整個概念在擴大,它的受眾也因此會發生改變。與此同時,記錄帶來了主動性,這種主動性裏面「讀者」的角色也不再是以前的角色。今天討論的東西有一些或許要在很多年之後才會發生,希望今天的討論是我們踏出的第一步,而端也會持續在建立獨立記者生態的進程中提供支持。