一條關於「今年7月5日日本將發生大地震」的預言,於今年4月前後開始在社交媒體上快速發酵。

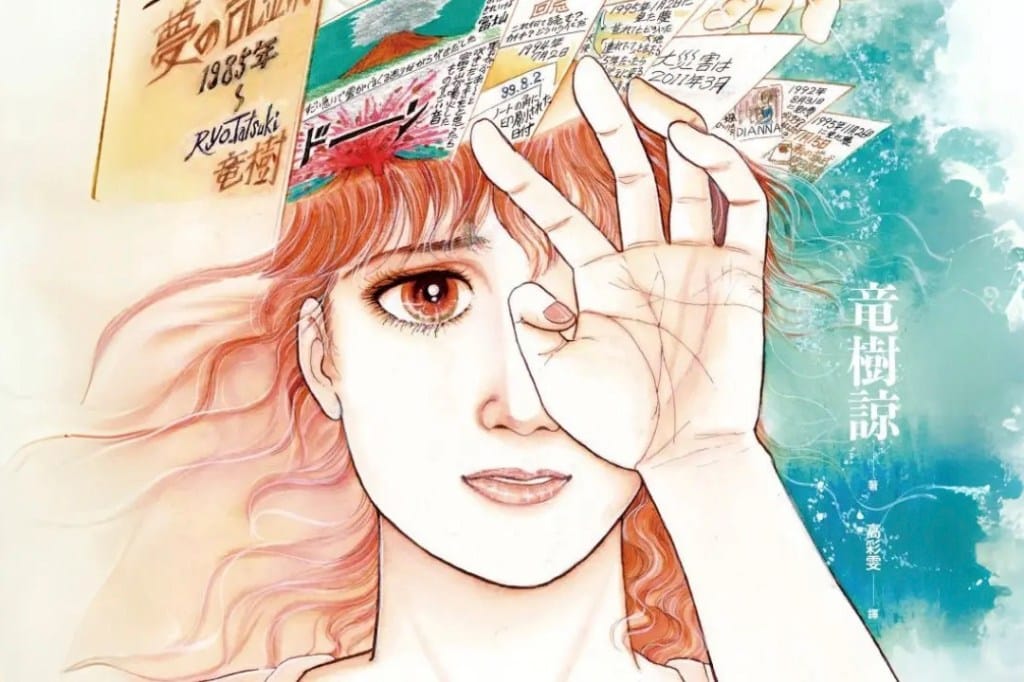

這條預言來自日本漫畫家龍樹諒的《我所看見的未來》,該預言漫畫於九十年代連載,1999年首次集結出版。關於七月的日本災難,作者在書中寫道,自己夢見日本和菲律賓中間區域的海底破裂,引發巨大海嘯,海嘯的高度高於東日本大地震時的三倍,牽連到香港、台灣和菲律賓。

這一預言在Youtube、Tiktok和Facebook等平台迅速被傳播,並流傳到海外地區。台灣事實核查中心分析,相關謠言的數量在今年3月後開始不正常地上升,4月到5月數量急劇上升,許多謠言影片用AI生成畫面,搭配驚悚敘事來二次傳播。龍樹諒的預言也開始和諸如泰國命理師、香港風水師等其他預言師的說法結合,形成映照,在媒體上流傳。