三十歲後承認了:我的人生需要被遊戲拯救|行星酒館EP11

【編者按】歡迎來到端傳媒Podcast——在這裏,端傳媒的深度報導擁有聲音。你會聽到跨文化、跨地域、跨語境的故事、經驗和觀點,打開一個又另一個世界。除了端的原創節目,端傳媒還會不定期與來自世界各地的聲音創作者合作,共同推出特別系列節目。

這次與端傳媒合作推出的華語離散播客「行星酒館」,來自旅美媒體人林東尼。東尼曾任美國著名晚間新聞欄目VICE News Tonight的東亞區製片人,也是Netflix亞裔社交媒體平台Golden的發起人之一。去年,他辭掉了美國的工作,搬離了定居多年的紐約。在亞洲與世界各地走出來的新老離散者相聚之後,他決定在泰國清邁租一塊地和一個果園,並成立了創作空間「此處」。

播客「行星酒館」是東尼與端的一次合作嘗試,用聲音記錄離開家園的異鄉人們所遇到的人、經歷的事、以及深刻的體驗。這一期行星酒館,東尼和楊靜,兩個曾經在家或學校偷偷打遊戲的孤獨學生 ,聊起這些年被遊戲拯救的一次又一次人生章節。

歡迎在 Acast、KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Pocket cast、Google Podcast 平台上關注我們喔!

去年秋天在紐約見到旅居端傳媒的遊戲編輯、也是獨立遊戲製作人楊靜時,我倆意外找到一個共同話題:25年前的電腦遊戲《明星志願2》。

這款1998年大宇資訊製作發行的養成遊戲裡,玩家扮演初出茅廬的新人方若綺,在虛擬的台灣演藝圈從零開始:可以當群眾演員,餐廳駐唱,接不同的通告,主演電視和電影,甚至能成為影視歌三棲天后。這款遊戲在當年頗具影響力,但如今的品牌和玩法都日漸式微。

楊靜說,你是我見過第一個玩這款遊戲的男生。

我說,你是二十年來第一個和我聊這款遊戲的活人。

兩個生活背景大不相同的異鄉人,訝異地發現在遊戲維度上,我們共享了一條清晰的成長脈絡:少年時都曾在混亂無序的早期中文遊戲世界摸索,也都因官媒的「電子海洛因」污名受到家庭的阻撓與壓力;成年後,同步見證了「電子遊戲」在產業化後的變形與異化,以及相關從業者——和許多內容創作者一樣——陷入的無助與疲勞。

這期行星酒館,在農曆新年即將到來之際,我們順著這個脈絡放肆地聊了一場。是私人的遊戲史,是時代的橫截面,也是人到30歲之後突然的一個坦然:原來有遊戲陪伴的生活,早就是生命裡無法割捨的一部分了。

時間軸

02:08 童年的遊戲夢想與成年的工作現實

04:21 誤打誤撞進入遊戲產業?

08:23 荒蕪的寄宿學校與厚厚的遊戲雜誌

17:43 娛樂和學習,其實一線之間

23:47 家長的控制慾,需要遊戲這個「惡棍」

28:46 也許和爸媽鬥智鬥勇,也是一個遊戲?

37:41 在遊戲世界的規則裡,設定新的規則

41:56 進入遊戲產業後,對遊戲看法的改變

48:39 遊戲工業化,一個產業/時代的變遷

58:51 獨立遊戲越做越小,越做越私人

01:02:52 面對新遊戲,你電子陽痿了嗎?

01:10:16 環境在變遷,如何保持對遊戲的熱愛?

01:14:50 遊戲機制就是人生的一部分

播客精華節選

東尼: 楊靜老師先介紹一下自己。

楊靜: 好的,能不能別叫老師?其實每當有人要求我自我介紹時,我都會陷入焦慮。我從事的事情非常多,而且這些事情看起來似乎沒有關聯。在過去六七年中,大約80%的時間我都在做與遊戲有關的事情。但與此同時,我其實也做許多看起來很嚴肅的工作,例如新聞報道、學術研究以及社區建設等。只有我自己知道這些工作之間存在着微妙的聯繫。所以,我感覺自己有點像一個雙面人,需要把多個方面連接起來。輕鬆的時候,我這樣介紹自己——我是一個喜歡遊戲的人,而且運氣特別好,遊戲也喜歡我。我有機會參與遊戲寫作、展覽、社群建設等各種相關的事情。 基本上跟遊戲能發生關係的我都發生了

東尼: 你的自我介紹就像是小時候的夢想實現了一樣。我小時候會購買電子遊戲雜誌,然後想象着如果我的工作與遊戲相關,那該多麼幸福啊,每天都可以打遊戲,嘿嘿,把它當作工作。

前幾天我看到一個特別有趣的視頻,視頻中的人曾是某個遊戲機實用技術節目主持人,或者是某個遊戲雜誌的編輯。他分享了一些關於當年編輯部的趣事,比如如何撰寫遊戲攻略,如何與日本的遊戲雜誌進行合作等等。

我看完後,突然覺得無論你從事什麼工作,是遊戲相關的還是編輯部的工作,都會面臨工作帶來的壓力。即使你把愛好變成了工作,也會有着工作上的各種辛苦和挑戰。

楊靜: 沒錯,現在有很多關於遊戲勞工的研究,發現大部分有穩定工作的遊戲勞工——無論在大廠工作或者在成功的獨立遊戲工作室工作,大家的加班問題都很嚴重。同樣的工作,遊戲行業的收入可能比 IT 業的人要低。因為制定薪水的人會說:你在做你喜歡做的事情,應該知足,你不可能既喜歡自己做的工作,還拿那麼多薪水。

東尼: 遊戲人和媒體人在這個方面達成一致,哈哈哈。那一開始你是怎麼樣涉足遊戲領域的?

楊靜: 我發現每個遊戲人的故事開頭都有相似之處:都是從小時候特別熱愛玩遊戲開始。但每個人的發展路徑不同,同齡的美國或加拿大男孩,很可能很小的時候家裏就有計算機或家用機,並自學了編程。

我的情況比較曲折。小時候我是個好學生,也愛偷偷玩遊戲,但總覺得打遊戲是不應該的事情,儘管偷偷玩會帶來愉悅和快感。我從來沒有想過自己能從事與遊戲相關的工作。在2015年,我還在端傳媒國際新聞組工作,當時決定去歐洲留學,得遠離採編。有個同事建議我在端寫遊戲文章,因為我也是出了名的愛打遊戲,會在記者們工作的時候勾引大家玩桌遊。當時中文世界還沒有很多人很嚴肅寫遊戲,我們就開始了Game On。

因為記者出身,很直覺得會去訪問遊戲人。做遊戲的人是最容易被訪問的。一般的遊戲開發者說不定還會主動給你一個兌換碼。我們之間的邊界感也低,訪問結束會有人問:你能不能幫我翻譯成中文版本、做做測試什麼的,還會給你發各種各樣的小作品、周邊,是一個很熱情的創作者的形態。

當時我在德國讀藝術史,又趕上了2017年的文獻展。在那裏,我碰到了策展人李振華。他正在籌備動畫雙年展,問我是否有興趣負責展覽中的一個分區,專門展示遊戲。雖然我本科學的是博物館學,但之前的工作與策展無關,還是寫了一個提案,列出我喜歡的遊戲,描述了一個展覽的構想。提案通過後,我開始聯繫這些遊戲的創作者。沒想到幾乎所有人都積極響應,很多人對展覽有着很強的參與意願,還有人還專門為展覽製作了特別版本。

東尼: 這麼好啊?展覽裏都是什麼遊戲?

楊靜: 策劃展覽需要有一個主題,我當時已經寫了兩三年 Game On,意識到如果用文化研究或人類學的方法去寫遊戲,會發現很多有意思的地方。但是我周圍都是媒體精英,他們的時間都不夠用,還像你一樣很自律。他們很想玩遊戲,但沒有時間。或者他們害怕遊戲太有吸引力,一旦上癮了就沒法工作。所以我想做一個展覽,告訴大家其實我們的生活就在遊戲中,無論你玩還是不玩,都無法逃脫。我起了一個有點裝逼的名字叫做「遊戲共生」。

當時選擇的遊戲中,基本上都有一些 Meta 元素。它們不僅僅是單個的遊戲,同時也在探討遊戲和人之間的關係。有些遊戲涉及到神經系統,跟夢境、精神疾病或者意識有關。嗯,另外還有一部分與身體有關,或是和社交有關。

東尼: 那這些遊戲是屬於小型的獨立遊戲,還是主流的大型遊戲?

楊靜: 我後來發現我那個時候就是有個習慣延續下來,不區分獨立遊戲、藝術遊戲、藝術作品和商業遊戲。不過展覽知名商業遊戲確實要面對更多的版權問題。我曾聯繫一位不能透露姓名的世界著名設計師,請求展覽他的作品。他說如果要符合全部規則,就應該找索尼、找網易、一步步徵求同意。但他說,我也可以默默展覽他的遊戲,不去告知這些發行商。可能和你做影像作品很像,很多時候版權並不在作者手裏,雖然他非常想展示自己的作品。

那次展覽我聯繫了三四個衆所周知的遊戲,還有一些獨立遊戲圈裏有名的作品。所有創作者都很快回復了,那個時候很多人驚訝會有美術館的策展人要展覽遊戲。其實遊戲設計領域存在許多有藝術夢想的人。他們可能是藝術學院的畢業生,或者自認為是藝術家。所以,他們會非常開心被作為藝術家邀請 。

東尼: 很神奇。其實我不是一個自律的媒體精英。我是從什麼時候開始玩遊戲的呢?我很小就被送到寄宿學校,那個學校實際上相當荒涼,沒有什麼書可讀,也沒有什麼東西可玩。我是一週回家一次,有些朋友一個月回家一次。那些朋友家裏大多數都是做生意的,家長沒有時間管他們,長期住在學校。他們必須得有點娛樂活動,就從家裏弄來了 Game Boy。在寄宿學校,你不能玩電腦,只能玩掌機。我就跟着他們一起玩。我的夢想就是有一台 GBA,大型遊戲平台如 PS、Xbox 還有一些家用主機——那些都不敢想的。我的遊戲經歷都是從掌機,從任天堂開始的。

那時候,我每天真正能玩遊戲的時間很少很少,更多的是在想遊戲。我只能用零花錢去買遊戲雜誌,一頁頁翻閱,從遊戲產業到遊戲新聞,再到遊戲評分和攻略。那一摞厚厚的資料,那就是我的一切。從那時候開始,我就開始沉迷遊戲了。

楊靜: 我很理解你!那時候雜誌都喜歡寫攻略,很多攻略都很有個性,充滿了文采和詩意。裡面寫的很多東西我後來發現是作者主觀的想象,最後玩遊戲時發現並不如他所寫的那麼好。

東尼: 我記得類似《最終幻想》這樣的日式角色扮演遊戲,雜誌編輯是把遊戲攻略當作小說來寫的,是真的。

楊靜: 我看過一個《大航海時代4》的攻略,裏面竟然是臆造的愛情故事。我今天還記得攻略裏寫:熱那亞的海風拂過船上的甲板⋯⋯讓我覺得整個遊戲都充滿着浪漫氣息。可當我去玩的時候,卻發現根本沒這段。

東尼: 我前兩年感覺特別疲憊的時候,在 YouTube 上發現很多人開始做懷舊視頻,涉及到國內玩家和當時玩的遊戲,還有當時的遊戲雜誌。這突然讓我回想起那段記憶,那時中國的遊戲市場非常神奇,不僅僅限於遊戲本身,還有電視、遊戲、家用機等,它們存在於街邊的小賣部。老闆從走私水貨,然後幫你焊機器,再給你安裝一些東西,這種環境介於開放與封閉之間,同時還有很多地下活動,非常有趣。但是在中國之外的地方,很少人知道這個神奇的世界。

楊靜: 是啊,好多店都是你去了之後老闆給你一個塞滿盜版光碟的紙箱子,然後你在裏面慢慢淘寶。有時候買的遊戲無法安裝,但又不能退貨,因為本身也不是通過正規的購買方式拿到的。

東尼: 你記得《藏經閣》嗎?

楊靜: 哈哈哈,知名盜版合集品牌,你可以花幾塊錢買價值 50 塊錢的遊戲?

東尼: 《芝麻開門》呢?

楊靜: 哎,我以前真的以為《芝麻開門》都是正版遊戲。

東尼: 歡迎來到東尼的播客,我是東尼。今天我們要討論的話題是遊戲版權。許多人會認為盜版遊戲是免費的,而正版遊戲則需要付費。但是,實際上,我們應該學會欣賞和尊重遊戲開發者的勞動成果,正確地選擇購買正版遊戲。開啓遊戲時,我們不僅僅是享受遊戲帶來的樂趣,更是在認可和支持遊戲開發者。所以,開門就應該是正版遊戲。

楊靜:

我後來從台灣一些遊戲人那裏知道,《芝麻開門》中一些遊戲也是有版權問題的。但小時候我以為那是便宜的簡陋包裝的正版。當時對學生來說,價格還挺高的,28元、48元、68元,這幾個價位。

東尼: 我搜索這件事情看到一個搜索結果是個叫芝麻開門的網站,它是一個平台,提供各種遊戲廠商的遊戲。有些遊戲可能在第一次發布之後並沒有很火,所以在二次銷售時就混雜在市場中。這個市場可能有一部分是正版遊戲,但也有一部分是盜版遊戲,或者是與某些公司談過發行權卻未能達成協議的遊戲。不過不知怎麼的,它們還是能夠發行。這種情況是存在的。

當時真是太神奇了。成年之前,我大部分遊戲都是在掌機上玩的,我買了GBA,又買了PSP,所有的遊戲我都必須玩過。基本上我的要求是,遊戲不能太刺激,也不能太動作,因為我要躺在被窩裏玩。小時候我最癡迷的遊戲就是《火焰紋章》,因為它是回合制的,可以比較冷靜地玩。我最喜歡做的事情,就是在一到三章的時候瘋狂地練級,一次又一次地挑戰Boss,一點一點地積攢經驗,之後就可以大殺四方,我真的特別喜歡這種感覺。

楊靜: 當你還很小的時候就開始肝了。

東尼: 小時候我就開始肝了。很多時候我都不能回家,不能控制自己的事情。但在遊戲裏,我發現一種強烈的控制感,我可以改變自己的命運,在不好的環境中,慢慢變得很強大。

楊靜: 小的時候,對遊戲的代入感特別強烈,很難分清現實和虛擬,你在虛擬世界裏投入的時間和精力是很大的。上次和你聊天我發現,你是我認識的男生裏,為數不多的知道《明星志願》的人。

東尼: 暴露了,是的。

26:36 我第一次玩《明星志願》的時候,年紀還很小。這個遊戲培養一個女生成為明星,遊戲裏的時間限制是三年。但我玩的是盜版,沒有任何說明書,所以我以為這個遊戲是有一個很漂亮的女生,可以給她買衣服,給她上課培訓,出去玩。我很認真地工作賺錢,只是能接到的工作工資都很低,也不知道要奮鬥向上走,而且那些衣服特別貴。第一次玩,只演過一次小廣告明星,然後三年到了,遊戲結束了。我當時有一種被欺騙的感覺,非常生氣!我想不通為什麼三年就結束了?這三年過得真快。

東尼: 我懂,我也花了很多時間在一些新手關,特別像台灣的「十里坡劍神」,十里坡劍神比我更加傻和執着。給大家介紹一下,十里坡劍神是經典遊戲《仙劍奇俠傳》中的神奇存在。據說有一個玩家一直待在遊戲開場的十里坡,在那個地圖裏不斷練習,但不知道是因為出了bug還是自己沒找到路出去,總之就是瘋狂練級直到最終獲得終極大招,是這樣嗎?

楊靜: 是的,沒錯,你想想,十里坡是新手村,裏面的怪物是很弱的,比如只有一滴血的蜜蜂。那要殺死多少隻蜜蜂才能練到頂級啊!

東尼: 可以看得出他從遊戲中獲得的小小刺激,給他帶來多大的快樂?我在住校的時候經歷過抑鬱,每天回到宿舍,我就會悄悄地拿出掌機來打打遊戲。我能夠理解十里坡劍神的感覺。

楊靜: 我很好奇。我小時候在家打單機遊戲,挺孤單的。打掌機遊戲會大家一起打嗎?會交換遊戲卡之類的嗎?

東尼: 和朋友一起玩的時候,大家會討論正在流行的遊戲,比如《寵物小精靈》,就是現在的《寶可夢》。其他男生可能會打《街霸》、《拳皇》,而我則打《明星志願》。非常不一樣。後來,《明星志願 2000》的主角是男生,我就更喜歡。這個系列的遊戲它非常貼近現實,諷刺台灣娛樂圈裏的很多細節,非常可愛。比如娛樂圈裏有大小 S,遊戲有大小 X,還有軍中情人和學生情人的評選活動。

楊靜 : 對,遊戲裡還有迷你遊戲,模仿台灣的電視綜藝活動,比如《我轉我轉我轉轉》。

東尼: 有很多娛樂圈的故事,我因此獲得了對娛樂產業的啓蒙,知道它是如何運作的。那之前我不知道唱片需要製作人,也不了解什麼是通告。

楊靜: 經常有家長問我,小孩是否應該玩遊戲,我最常舉的例子就是《大航海時代4》。在玩那個遊戲之前,我的地理成績一直很差,那之後,我的地理就僅次於我們班上一個既玩《大航海時代》,又看歐洲足球錦標賽的人。

東尼: 家長會接受這個觀點嗎?

楊靜: 家長都挺有意思的。有次在一個工作坊上,我和桌遊設計師講桌遊設計。一個觀眾站起來說,我既是家長,又從事教育產業,我想知道能不能設計一款遊戲,讓孩子玩完後就能知道所有科目的正確答案。那個桌遊設計師笑了,說:那不就是考試嗎?

東尼: 這個問題實在是太有意思了。如果遊戲完全就是考試的遊戲化版本,還能讓人感到愉悅嗎?舉個例子,在中學裏開設《大航海時代》課程,每天要完成五年的航海任務,進行三年的模擬訓練。即使是同樣的遊戲,它還會保持趣味性嗎?

楊靜: 不太可能,畢竟很少人會為了學習而去玩遊戲吧,誰在玩遊戲的時候想的是「我可真想學知識啊!」

東尼: 直到現在為止,我家人依然覺得遊戲是浪費時間。哪怕我再怎麼解釋第九藝術的,他們也不聽。我小時候買了一些遊戲原聲碟,還有古風的,《新絕代雙驕》,我給家裏人聽,我說:「遊戲裏面有一些古風的東西,和你們關心的養生和中醫有點相似。」

我以為他們對古風會有興趣,也許能感覺到遊戲並不是一無是處,可能有一點教育意義,但他們根本聽不進去,沒有任何感覺。不管我如何證明這個東西有多好,也很難改變他們的觀點,因為他們認定遊戲是壞東西。

我不知道你是否成功說服過家長或有偏見的人。

楊靜: 我經常遇到這個問題,我分析了有兩種情況。一種是因為,不僅僅中國人、家長,許多人將工作、學習和娛樂的界線劃分得特別明確,對他們來說,一件事情要麼是學習,要麼是娛樂,中間沒有交集。但這個界線其實是人為創造出來的概念,比如剛才說的,你可以從玩娛樂遊戲中學習到整個航海系統流程,明白什麼是古代文明,甚至有人學會開飛機、編程。儘管我並不是為了學習而去打遊戲,但遊戲的過程中我的確得到了很多。

這源於人類的本能,當你玩電腦遊戲時,就像小孩子在探索新世界的規則,你會動手動腳動腦筋完成任務。但很多人看不到這點。中國有些家長在知乎提問:電子競技挺賺錢的,我是否應該讓我子每天在家裏玩《王者榮耀》?——你必須在社會公認的成功標準下,讓你玩遊戲的時間得到經濟或權力上的回報,才能被認可。

第二種不理解遊戲的情況類似於人對一個陌生國度的不理解,他們覺得這是另外一個國家的事情,很神秘、也很難懂。這樣的人很多,我曾經遇到過一些藝術史學家,會說:「我不認為遊戲算是藝術史或者藝術,但是你可以開心地做你自己的事情,別來干擾我的領域。」在海德堡大學讀書的時候,接待過一位研究圖像史的世界知名學者,80歲的美國老頭。他告訴我他不會研究遊戲,因為遊戲太難太累了,是年輕人的事情,與自己無關,不願意去了解。這種恐懼就如同像我這樣不會游泳的人對於水和游泳的恐懼——游泳並不可怕,是我的無知締造、放大了恐懼。

這也跟大衆傳媒有關,我們看到的大部分遊戲新聞都是負面的,它不斷地加強這種觀點,認為打遊戲就是氪金、打麻將,欺騙小孩談戀愛,騙取小孩和父母的錢。這些都是浪費時間的行為,如果一個人沒有親身經歷過好的遊戲,但總是看到這些負面的事情特別多,就會感到恐懼。

東尼: 在我身邊,很多家長都有這樣的想法,不僅是我父母那一代,甚至是再年輕一些的父母,他們都需要一個「壞蛋」。遊戲正好承擔了這個角色,就像以前的武俠小說和瓊瑤言情小說一樣。如果你告訴這些家長,他們看到的「壞蛋」其實是個好人,他們可能無法接受。家長們需要接受的事實是,他們不了解孩子,忽視孩子,導致孩子沉迷遊戲或試圖逃避現實。如果所有的責任都被推到遊戲上,問題就很容易解決了。這不是我的問題,而是遊戲的問題。

楊靜: 大家會把現實和虛擬分開,明明自己在現實中有責任,但是為了讓自己感覺好一點,把責任推到虛擬世界身上。典型的例子是楊永信。

東尼: 我看到楊永信的那些東西,相信很多人和我一樣,都覺得非常不安,本能地恐懼。如果我處在一個被剝奪權利的情況下,我媽又恰好看到楊永信的視頻,或者張永信、李永信,可能不會電擊折磨我,但會用一種相對溫和的方法精神上折磨我。如果這些「醫生」能用某種方法向我媽證明他能夠讓我不沉迷遊戲,我相信我的媽媽會欣然同意,把我送到這個營地。這種恐懼一直存在於我的腦海中,非常可怕。遊戲給了我一種非常獨特的感覺,甚至在我的性取向還沒有確定的時候,它給了我這種模糊的意識,讓我有一種小衆的感覺,就像是我獨一無二的存在。我覺得打遊戲沒有錯,沒有傷害到任何人,但是為什麼我要承擔這麼多攻擊和不理解呢?

楊靜: 小的時候跟我媽媽有很多衝突,有些和打遊戲有關。那時候我週末經常會去我姥姥家看她。但青春期、叛逆期,我不喜歡和大人互動。週末不想只是坐在親戚家,我更想在家打《金庸群俠傳》。這並不代表我不尊重我媽媽和姥姥,但我媽媽就發瘋了,她先勸我——為什麼打遊戲比親情更重要?有一次,我馬上就要過光明頂這關了,我媽開始新一輪的說教責罵,講了半天我沒反應,她就把光驅打開,把遊戲光碟直接掰碎。其實那個遊戲我已經裝在硬盤了,所以掰碎光碟不會有用。她更加生氣,又把我的鍵盤砸了。我哭了一會兒,跪在地上找到掉落的鍵,重新把鍵盤按好。

東尼: 哇哈哈,順帶還學會了怎麼重裝機器和安裝機械鍵盤。

楊靜: 跟我媽的智鬥讓我學會了很多技巧,比如怎麼藏顯示屏,怎麼在學校日租鼠標回家打遊戲。現在想起來,從她的角度來看,可能覺得我突然變得不像這個家裏的孩子了:楊靜本來應該做的事情好像不愛做了,轉而去做一些大家說有害的事情。

東尼: 其實也是家長對控制的一種焦慮。那你平時回家後,還需要偷偷地玩遊戲嗎?

楊靜: 曾經一個寒假,我每天早上 9 點多就要出門去上英語補習班,但實際上我我只是在家門口徘徊了十幾分鍾。等到差不多爸媽應該上班的時候,我用公用電話給家裏座機打電話,如果沒有人接聽,這表明家裏沒人。這時候我就回去,用電腦打遊戲,直到午飯才關機,去我姥姥家吃飯,然後說我要做作業。實際上又回到家裏繼續玩遊戲,直到爸爸媽媽下班前半個小時。爸爸媽媽回來吃飯後,我說想要打一會遊戲。爸爸說我可以再玩 40 分鐘——也就夠我開機關機、讀檔存檔。然後睡覺,半夜兩點鐘自然醒,悄悄打開電腦,玩到五六點,再去睡覺。八點多我媽叫我起床,吃飯,然後出門假裝上學,重複這樣的生活。

東尼: 小時候我比較老實,無法做出這樣的事情。我只有回到家才能玩電腦上的《仙劍奇俠傳》每次只能玩一個多小時,打開一個機關或存檔,就結束了。到了將軍塚那關就走不出去。過了一個星期再來玩,就不記得上次是走到哪裏了,我就覺得那個迷宮怎麼這麼難?好像打了兩三年,還是卡在同一個地方。

楊靜: 我們可能比較特殊?大多數人談論遊戲時,會談論局域網聯機或在線遊戲,他們在這些遊戲中滿足了很多社交慾望。

東尼: 我不太喜歡在遊戲中社交,我更喜歡打單機遊戲。我曾經試過玩網遊,比如朋友們在玩的《劍俠情緣》或者《魔獸世界》之類的遊戲。我在現實生活中已經很疲憊了,為什麼要去遊戲裏還要和其他人交流,加入公會,做這些委屈自己的事情?所以我就乾脆不玩了。唯一短暫嘗試過的是《石器時代》,因為遊戲角色和遊戲內容比較好玩。

如果遊戲對我的成績有影響的話,只會是積極的影響。因為它讓我的精神和心情變得更加輕鬆,沒有那麼抑鬱和焦慮。在很多煩惱中,我也能學到一些英語,學到一些地理知識,還能提升自己的技能,比如如何破解東西,如何玩盜版。我覺得最重要的是,通過玩遊戲,我學會了如何搜索資料,如何面對陌生的事物而不感到畏懼。這些技能都是在我不僅僅是在玩遊戲,而是在一個充滿挑戰和壓力的環境中,與父母和權威人士鬥智鬥勇的過程中,逐漸發展而來的。

楊靜: 因為沒有人支持你,但你特別想做這件事,所以你就要不斷努力獨立把它做成。可能你都沒意識到,這件事帶來的快樂是非常有意義的,因為你會主動去完成它。

東尼: 那時候玩遊戲對他來說,最大的獎賞就是偷來的時間和屬於自己的空間。

楊靜: 是的,你就是你自己。

東尼: 我們可以不必想着討好其他人,也不需要刻意做什麼。或許這也是因為我們都偏愛角色扮演類遊戲的緣故吧?我喜歡在單機遊戲裏扮演主角的感覺。在網遊中,我必須成為衆多玩家中的一個,還要與他人競爭,我覺得這樣並不有趣。

楊靜: 心理醫生幫我發現了我喜歡玩養成類遊戲的原因。社會環境每天都在影響着我,要自我培養。如果我有了孩子,我可能會把這種培養的慾望轉移到照顧孩子這件事上。但小時候是不可能生孩子的,潛移默化地,你就會想要培養一個小的你,就像養成遊戲裏的那個你一樣。

東尼: 你可以一直玩,玩一輩子,重啓後的體驗也會不同。你玩遊戲的時候會有一個目標嗎?比如說玩《明星志願》,我這次想把角色塑造成一個演員,還是更多的是自娛自樂?我在腦海中構建一個小小的娛樂圈,比如從廣告開始,慢慢成為一個明星,然後進入電視劇,再到電影演員的方向發展,接一些小衆的文藝片,再進入商業劇作。我會在遊戲中投射這樣的想法。

楊靜: 有些研究認為遊戲也是玩家設計的。在你玩遊戲的過程中,你實際上也在設計新的規則。

東尼: 設計新的規則這件事,有很多值得深入探討的地方。過去兩年裏,YouTube 總是推薦給我一些視遊戲速通紀錄片。我記得點擊量最高的是關於俄羅斯方塊的,講述了一代又一代的人如何通過不同規則來挑戰。這比體育競技要看得更過癮,像是怎樣在4分鐘內完成塞爾達的挑戰,大家會用各種各樣的規則方法。人類真的很有意思,遊戲本身就是我們設計出來的東西,但我們又給它賦予了更多的含義。人生的意義是由每個人自己賦予的,而且這些人在這個遊戲裏找到了自己的社群。

楊靜: 遊戲現在已經到了這個時候,有很多人把自己的情況投射到遊戲中,我有個朋友是跨性別遊戲設計師,最近他設計一個寶可夢遊戲,你雖然可以馴化小動物,但是它不一定會為你服務。它會根據與玩家的關係,以及與其他人或動物之間的感情和羈絆,來做出行動。設計師把主僕關係變成了友誼聯結。我還有一個好朋友叫李汭璇,她做了一個遊戲叫《衝啊,小土璇》,一個超級瑪麗亞遊戲。遊戲裏有兩隻土撥鼠,一隻女的和一隻男的,一對情侶。男鼠在遊戲一開始就遇到了危險,女鼠要去救他——公主要去救馬力。另外,遊戲還加入了一個特別有意思的環節,就是每一關開始時,你必須先解決自己的尿急問題,找到馬桶。李汭璇說,想到這個情節是因為經常夢到自己遇到這種情況。這反應出她經常會優先滿足別人的情緒或實際需求,很多女生和同志都有這種傾向。因此,公主要先去解決自己的膀胱問題。

東尼: 是的,排尿是一個基本的需求,對於許多人和小衆群體來說,一個安全的地方可以滿足這一需求才是重要的。遊戲一開始就要解決的問題,是個雖然很正常但經常被忽視的需求。

我目前仍然是一個純粹的遊戲玩家,沒有和很多遊戲設計師交流過,沒有更多地了解遊戲設計師的意圖,他們想要做什麼,期望能夠給玩家帶來怎樣的互動。當你建立對遊戲製作更多的了解之後,你對遊戲的理解是否發生了變化?

楊靜: 我一開始接觸的遊戲人都太好了。他們的人品好,作品也好,讓我覺得遊戲世界就是這樣美妙。但是當我進入更大的遊戲產業,我明白絕大多數遊戲都只是為了盈利,不過還是有人在努力做出那小部分理想化的遊戲。

東尼: 藝術圈和影視圈很相似,都是為了迎合商業而努力,只是為了有機會表達自我。

楊靜: 大衆有玩好遊戲的需求,嗯,設計師也想做這些東西,但是中間的橋已經被另外一種東西壟斷了,它滿足大衆一種更直接的需求。

我認識一些心態比較好的遊戲開發者,特別是獨立遊戲開發者,他們在尋求一種與衆不同的生存方式。如果他們能賺到很多錢,養活大家,那當然是最好的。但在那之前,我也可以活下去,各地都有人在嘗試這種事情,但非常困難,同時也非常誘人——有時候更容易的路就在你面前。

東尼: 去年如果要挑選特別肝過的遊戲,那就是《伯德之門》。它給我帶來了完全不同的遊戲類型的想象空間,通過多元宇宙的方式來玩遊戲。我一直重複玩,嘗試各種不同的選項,創建屬於自己的 build。而這款遊戲只是由一位普通的獨立開發者創作,完全無法想象他能夠做出來的。

楊靜: 我最近兩年才意識到的。3A遊戲已經是小衆了。從市場份額和玩家基數來看,其實最多的都是手機遊戲。

東尼: 大家都在擠兌Marvel,覺得他將所有超級英雄電影都搞壞了,但發現大衆都在看短視頻。

楊靜: 中國是一個主機市場不大的國家,以前用電腦打遊戲,現在大部分是手機。很多00後的工薪階層,不明白為什麼需要擁有一台電腦。一台iPad就足夠了,或者一部手機就可以解決大部分問題。

我們剛說的這些遊戲被稱作買斷制遊戲,你付一次錢就擁有這個遊戲。在買斷制裡,3A大製作遊戲是最賺錢的。但3A是一個勞動密集型產業,需要很多人來做。手機遊戲,尤其是那些存在氪金賭博性質的遊戲,就有所不同了。

上海有一個我很喜歡的設計師張哲川說,如果他創業成功了,就要抓緊時間做一個3A武俠遊戲,因為我們這一代人之後,沒有人會玩 3A 遊戲,也沒有人會關注武俠了。

東尼: 有點沈重,一個時代過去了。以前還有很多耽美遊戲,就是女性向,但其實都是男生的遊戲,具體名字我忘了。在那個資源稀缺的年代,文化和媒體資源都比較少,對我來說是一個很重要的東西。我發現男孩子之間也可以談戀愛,就很開心。那時候有很多論壇,類似 BBS,有很多人自願去做漢化,移植遊戲,分享遊戲的 ROM。

那個時候,玩遊戲、打盜版碟子,還有各種怪異的音樂,都是聯繫在一起的。就好像互聯網探險。但現在因為工業進步,東西都在Steam上,也可能因為我比較忙,很少有時間在互聯網的角落裏尋找一些神奇的東西。

(警告:此文本僅供參考,請勿直接使用。)

楊靜: 不是你不知道,而是事實確實如此。很多設計師都告訴我,現在做遊戲比以前辛苦多了,因為媒體的需求也越來越強,遊戲一發布,攻略也就跟着出來了,已經沒有什麼神秘感了。也出現了一股潮流,就是反對做長遊戲,只做短遊戲。

它其實有理性的判斷,普通玩家沒有這麼多時間,很少有人能花一兩百個小時去打一個遊戲,現在就連學生也很忙。另外,很多設計師也沒有工業基礎,只能通過短暫的表達來展示自己的態度和視角,講述小故事,慢慢地建立起小的社群。你剛才提到的遊戲體驗,你是一個「拓荒者」,你並不知道別人的存在,他們可能在遠處存在,但你只能依靠電驢或者其他方式來感受到。現在我們可以一起做這件事情了,它馬上就找到了自己的受衆,也就是內部消化了。

東尼: 有點像在做音樂,組織一場演唱會,給大家講述一些感受。如果你去售票系統購買門票,可能買不到最好的現場位置,最好的位置通常都是靠大家口耳相傳的,比如朋友的朋友在自己家後花園開party時,你才能聽到那些。

楊靜: 我這兩年意識到做社群其實是很有價值的。比如在紐約、加州主要城市,還有墨爾本、東京、首爾、上海之外的地方,大家都很分散。但到處都有人在做遊戲,哪怕是業餘愛好者,或者還沒有達到全職遊戲設計師的水平。人們只是想做,也不一定想要成功,只是想要和人一起做一起玩。如果做一個社群,你只需要提供一個空間。遊戲雖然一個人可以完成,但是和很多人一起做會更有趣,因為每個人都有不同的技能。每個人都帶來了不僅僅是技能,還有自己的經驗、想法和故事,經常會發生碰撞。

東尼: 社群的形成需要花費很多時間和情感去維護和維繫。國內有一個非常火爆的火焰紋章社群,叫做火花天龍劍。我依然會定期上十幾年前的論壇,雖然我從未在那個論壇發過任何言論,但曾經看過大家的討論。前段時間我看到他們發了一個關於不再繼續運作的公共。但是看到這個公告,我已經很欣慰了,因為這個社群有了一個結局,有了一個終點。大部分的社群,往往是慢慢消融,慢慢消散,大家就在晝夜廚房與愛裏面慢慢去做各自的事情。

去年有一個熱詞,"電子陽痿"。這個熱詞之所以成為流行語,是因為它觸及到了一種時代精神。大家都可能對電子遊戲、現代遊戲有一種共同的疲勞感。你對這種疲勞感有什麼看法?

楊靜: 我在2021年完成了自己的遊戲,它是一款電腦遊戲,在Steam上發布。當時我就覺得每天Steam上都有這麼多新遊戲,作為顧客,你可能會覺得挺好的。但是當你是遊戲製作者,就會有很大的壓力。每天Steam上可能會有八個、十個、三十個遊戲發布,別人想要玩你的遊戲嗎?你值得讓別人來玩這個遊戲嗎?

現在門檻降低了,更多人能夠表達自己,但是你反而看不到他們,因為他們沒資源、沒能力,也沒意願去推銷自己。去年的 Dave the Diver 引發了很大的爭議, 因為它被作為獨立遊戲提名了重要獎項 。但後來發現其背後實際上是Nexon——韓國第一大遊戲公司。

東尼: 就像在電影界,你看到一個新晉電影人,感覺非常厲害,然後發現他有一個整套體系在支持他,那麼他的獨立性到底有多獨立?

楊靜: 一件特別令我沮喪的事情是,因為我製作的遊戲在很多方面都有元宇宙的因素。所以在過去的兩三年裏,有很多投資者來找過我,起初我以為他們想要投資遊戲,結果發現他們是想要投資元宇宙。中國有,美國也有。當中有一位跟我聯繫的人,在加州負做遊戲投資,曾經在微軟和 Epic Games 戰投部門工作。他說,目前大部分資金都在投資人工智能,也有人在投資遊戲——元宇宙遊戲、加密遊戲。遊戲似乎從內容變成廣告,玩家喜歡遊戲是因為好的內容,而投資人和資本則認為遊戲是好的廣告平台。

很多想要做遊戲的投資人實際上不理解這個媒體是什麼。有人問我,給你一點錢,可以為我們做一個《集合啦!動物森友會》嗎?或者是有一些美術館或教育產業說要做遊戲,其實是想在《堡壘之夜》做一個演唱會。 這類組織、資本並不願意做遊戲產業的基礎建設,而是直接獲取它帶來的流量和其他好處。

東尼: 這就是內容產業的詛咒。很多人進入這個產業,都是因為曾經感受到了優質的內容,玩過很棒的產品,也有自己想要創造優質內容的理想。但是一旦進入這個產業,就會發現很多曾經支持優質內容生產的因素已經變了。

我曾經以為,拍攝紀錄片就是要做故事、風格,但後來發現很多身邊的紀錄片導演,並不是把大部分時間花在拍攝自己想要的故事上,而是忙着籌集資金、爭取資金、處理其他事情。大部分時間都要花在說服上級接受這個故事的過程上,上級又要去說服那些對這個故事不夠感興趣的人。不斷地將自己的初心打包,能夠稍微帶一點初心,已經是一大勝利了。這確實是一個悲傷的故事。

在這樣的環境下,怎麼能保持對製作遊戲和玩遊戲的熱愛呢?

楊靜: 去年我參加了一個遊戲人聚會,我負責組織最後一個 session。大家問的問題和你提的一模一樣,我們現在應該怎麼辦? 我的搭檔是個大學老師,也是個遊戲開發者。我們在活動前,在多倫多的跳蚤市場。買了二手醫生制服。我們對大家說:我們是兩個蒙古大夫,我們的醫學理念是「久病成醫」,我們可能不能給大家看病,但是可以一起討論最近的身體不適,作為病友互相出主意。

那次活動我們發現所有人都在艱難地做自己愛做的事情,有個很有名的韓國設計師甚至需要和妻子同時兩份工作來支持自己的遊戲,而且還剛剛有了孩子。他說完後所有人都勸他休息一下。一個阿根廷的同志設計師特別可愛,說:「你一定要停下來,因為我們愛你,我們不希望你因為遊戲死掉。」

遊戲產業是最有名的 Crunch、加班,最可怕的是你根本不知道什麼時候才能完成手上的遊戲。全球遊戲勞工的情況都不盡人意,沒有穩定的工作,也缺乏勞工保障。即使你成功製作了一款遊戲,也不能保證下一次也能成功,在這個行業工作,各種各樣的困難都會出現。現在在北美有一些,比如,在西雅圖有了遊戲人工會,他們發起抗議或者做co-op。有人問我,中國有什麼經驗?我說我們也有公會。

東尼: 哈哈哈,是的,鼓掌。那是另外一個故事。我想回歸到個人,分享一個細節。在我極度疲勞的時候,我開始跑步。我從來沒有堅持過跑步。有一天,我跑着跑着,突然靈光一現:如果我把跑步當作一種冥想,想象一條遊戲進度條在我的腦海中,經過一個小時的跑步,我就戰勝了遊戲裏的 boss。跑步的過程中會有一些雜念,如果這些雜念是生理上的,比如腳疼,我就會停下來。我想,這是 boss 在物理攻擊,如果雜念是關於我的 drama 或者壓力之類的東西,我覺得這就是魔法攻擊。因為這樣的思考訓練,我才能堅持跑步。

突然間,我對遊戲有了一種新的感覺和體驗,它帶來了一種非常棒的互動規則,讓我把那些煩惱都變成了可以讓我獲得獎勵的機制。也許像學習音樂的人通過彈琴來克服困難,什麼能幫助我緩解抑鬱和焦慮?那就是遊戲。從那時起,我就覺得自己的紅條和藍條是永遠都拿不走的,無論玩哪款遊戲,都會很有趣。

楊靜: 你知道嗎?你剛才腦補的這些,其實已經是一個很厲害的遊戲設計師了。你所做的其實就是任天堂的《健身環大冒險》。設計遊戲和製作遊戲並不是遊戲行業獨有的權力,而是一種人類的能力,也是一種權力。 遊戲設計其實我們從小就在學習,比如小時候玩過家家,你會設計一些角色、規則。不管是電腦遊戲還是其他任何形式,人類需要玩耍。

對了,我收集了一套非常神奇的卡牌,它叫做《歸零》。

東尼: 防疫清零?

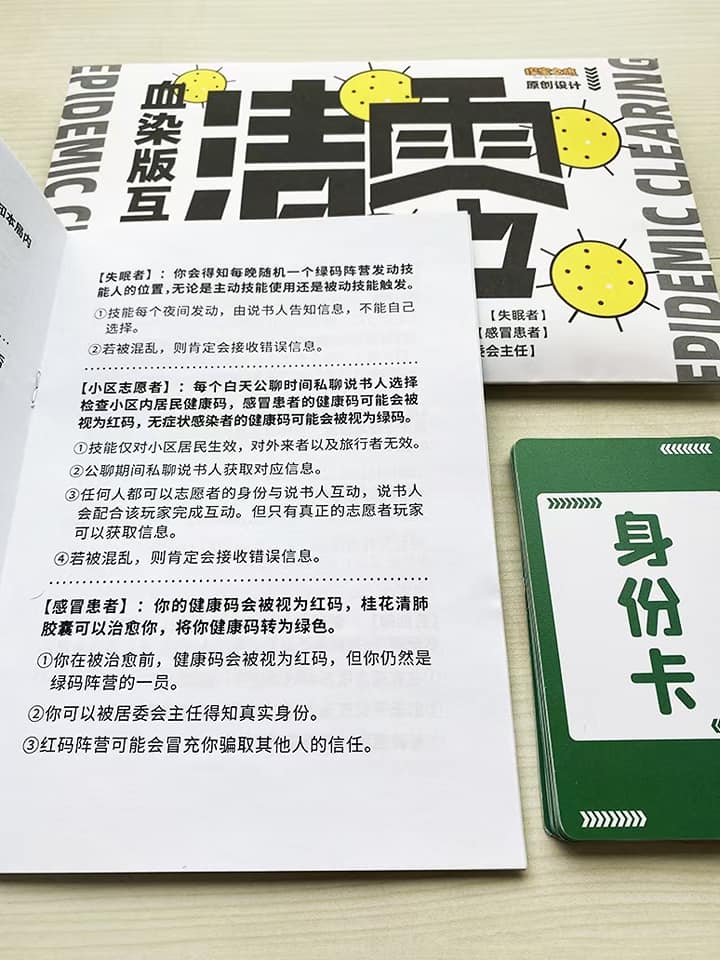

楊靜: 是的,這是一套遊戲紀念卡牌。是一群上海人做的遊戲,他們是一個密室逃脫店的忠實顧客,在一個微信群裏。2022年,上海封控的時候,大家決定用騰訊會議玩狼人殺。玩着玩着,大家想可以做個狼人殺的資料片,我們可以抓病人啊。雖然沒有預言家,但我們有檢測者,還有團長。他們做了一個 Excel 表格,寫上了角色的職能、身份和技能,就像狼人殺的套路一樣,晚上一起玩。後來這個遊戲推出了紀念版,我買了兩套。這給我很大的震撼,當人們感到困難和絕望時,他們想要的是通過快樂來排解苦難。

東尼: 是的,我們應該支持獨立遊戲,支持它們給在苦悶生活中尋找快樂的人們帶來知識的能力。