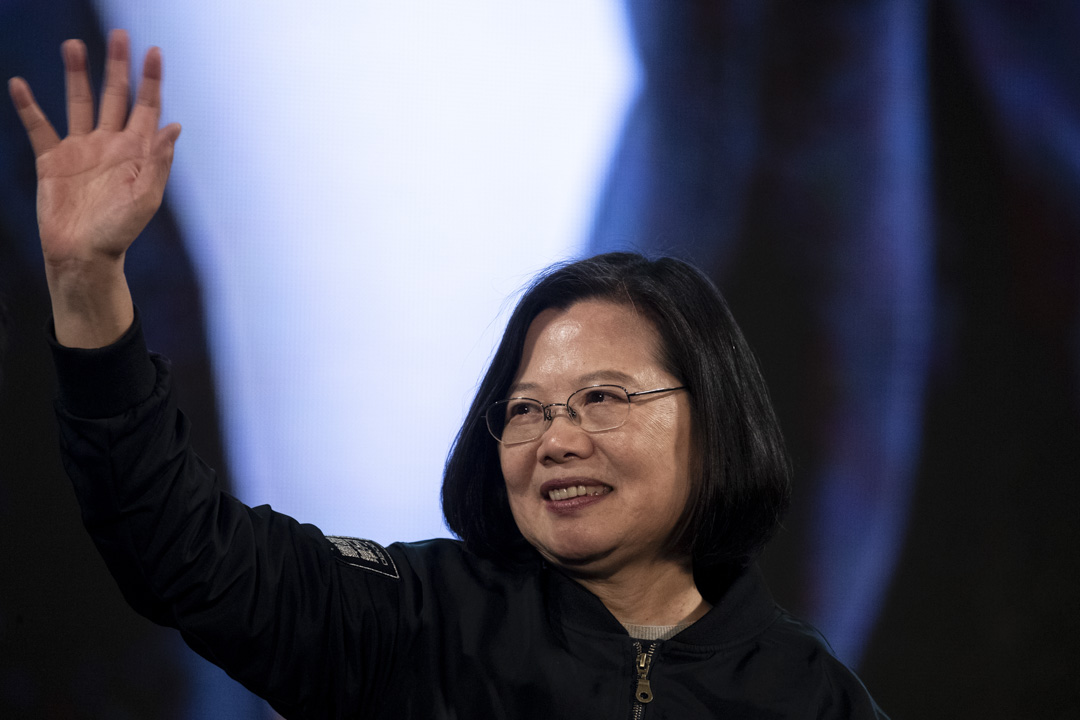

2020年5月20日,蔡英文宣誓就職第十五任中華民國總統,正式開啟第二任期。蔡英文自1月11日攜817萬票大勝以來,即遭遇肺炎危機。原本處於「看守」狀態的行政團隊立即高速運轉,台灣也最早一批進入了政府動員下的防疫機制。經過3月有餘的工作,行政團隊總體令民眾滿意,更不乏陳建仁、陳時中、唐鳳等高口碑防疫官員走向前台,使蔡英文民調再創新高。

然而,在兩岸關係方面,北京與台北並未如預期般因疫情而緩頰關係,反而歷經口罩禁令、包機撤僑、世衛設卡等多次隔空對戰,造成台海關係在選後經歷了一波緊張。如今,全球政經關係面臨「後疫情時代」的調整,各國貿易縮減,民族主義加劇膨脹;中美之間自貿易戰後進入新一輪政治對抗,美國總統川普甚至威脅要與中國「全面切斷關係」(cut off the whole relationship);距離北京拋出「一國兩制、台灣方案」也已一年。蔡英文的第二任期,將如何因應這一背景,又將如何處理兩岸關係、扮演中美台之間的角色?

「拒統」:蔡英文兩岸論述的權威化

經過四年的形塑,蔡英文的兩岸論述日漸清晰,即「拒統」原則下的維持現狀。從勝選到就職演說,蔡英文數次提到「和平、民主、對等、對話」八字方針,為其第二任兩岸政策定調。經過選票檢驗,這已成為台灣的最大公約數。

蔡英文憑藉2020總統選舉大勝和防疫期間的高民意,幾乎一掃第一任期的頹勢,甚至有望成為台灣總統直選以來第二任期民望最高的總統,目前內閣名單正日漸清晰,其中外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通仍將留任,前外交部長李大維將接任海基會秘書長。由此可見,在蔡英文的主導下,兩岸事務的國際化或許是未來四年的政策方向。

經過四年的形塑,蔡英文的兩岸論述日漸清晰,即「拒統」原則下的維持現狀。從勝選到就職演說,蔡英文數次提到「和平、民主、對等、對話」八字方針,為其第二任兩岸政策定調。經過選票檢驗,這已成為台灣的最大公約數。

作為民進黨主席,蔡英文暫時緩解了台獨意識形態與兩岸現狀的張力。因為兩岸現狀的形成,原本就是現實主義國際秩序下的歷史遺留問題,這是過去幾十年來「台灣獨立」表述讓執政的民進黨面臨窘境的根源。雖然蔡的兩岸路線能否定於一尊,仍待觀察。但「拒統抗中」讓民進黨成功與主流民意銜接,「台獨黨綱」也不再是其兩岸路線的包袱。

對國民黨而言,其對兩岸政策的壟斷幾乎終結,甚至已經不具備批評民進黨的資本。其實,從蔡英文就職演說中提到的「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」等框架來看,與馬英九時代的論述區別僅在於「九二共識」。甚至蔡英文的「拒統」也與馬英九的「不統」幾無二致。但馬英九因處理兩岸經貿合作的急進而遭質疑,國民黨也沒有針對北京強加的「九二共識」內涵做出有力回應。兩岸路線從國民黨的資產變為最大的政治包袱,短期內很難看到翻轉的機會。而民眾党是否有機會形成有影響力的兩岸論述,還要看其在2022縣市長選舉中能否斬獲席位,來執行柯文哲「城市交流」的兩岸互動經驗。但「城市交流」並不能等量置換到兩岸關係的定位,柯文哲顯然也尚未做好充分準備。

進入第二任期,蔡英文佔據民望制高點,其兩岸論述是否能夠走向權威化,還要看其應對兩岸危機時的實際能力。

蔡英文選擇的兩岸路線,一方面較大幅度修正了民進黨幾十年來堅持「台灣獨立」的意識形態,另一方面用四年時間使民眾認知到兩岸的經濟緊密度並非評價兩岸政策成功的標準,反而是自北京2016年向蔡英文喊話「未完成的答卷」之始,兩岸關係就成為中共的單項選擇題,台灣的執政黨則沒有開放作答的空間。

彼時,中共通過喊卡陸客來台、打壓國際空間等手段,使蔡英文在第一任期內的兩岸政策面臨頹勢,民調對其兩岸論述也不盡滿意。然而今年年初的民調顯示,過半民眾表達了對蔡英文兩岸政策的支持。其奧義在於,蔡英文對於兩岸關係雖然缺乏具備政治智慧的論述,但其四年來堅持「不做麻煩製造者」的核心思想,並以捍衛台灣利益自居,既成功避免民意的極端化,又淡化了民進黨兩岸論述的蒼白。

進入第二任期,蔡英文佔據民望制高點,其兩岸論述是否能夠走向權威化,還要看其應對兩岸危機時的實際能力。儘管台灣成功克服非洲豬瘟、新型冠狀病毒病疫情的輸入,但兩岸地緣聯繫已經成為台灣公共事件最大的變數。武漢撤僑時的溝通與因應遲緩殷鑒不遠,這將是蔡英文面臨的主要挑戰。自對岸「已讀不回」之後,陸委會、海基會與對岸官方的溝通管道大幅縮窄,這一李登輝時代確立的兩岸溝通機制,近三十年來,僅逢國民黨執政才發揮「交流」效用。在現行體制下,蔡英文如何有效處理與對岸有關的法律糾紛、人道危機等等議題,將是檢驗其政策的切口。

中美脫鉤與台灣選擇

從現實層面來說,台灣現狀的維持,完全取決於中美分歧的存在。當中美面臨長期外交對抗時,對民進黨而言將是充實兩岸論述、強化現狀認同的彈性時期。

蔡英文兩岸路線的立足,很大程度取決於中美關係的質變。雖然川普的巨大不確定性嚴重挑戰著美國外交秩序,但美國朝野已經形成「反中」共識,並觸發全球自由經濟體對中國的防範。

中美貿易戰前後,台灣選擇了兩岸經濟的適度剝離。蔡英文上任之初提出「新南向」政策,意在擺脫台灣資本與人才對中國市場的單方面依賴。而「新南向」在執行過程中也遭遇諸多問題,如外勞引發的移民問題、治安問題及資本輸出過程中的阻力。但中美貿易戰的打響,讓台灣的此次選擇成為避險的手段。在中國大陸從事代工出口貿易的台商,遭受關稅重壓,紛紛轉移資金。「台商回流」也成為蔡政府第一任期收穫的政績之一。

之後,全球疫情不僅未能帶來國際合作,反而引發全球貿易供應鏈的「去中國化」傾向。儘管在專業分工愈發細化的時代,單方面排斥中國市場、勞力與技術的策略很難實現。但在此背景下,中國大陸市場已經不是台灣的唯一選項。未來四年,蔡英文團隊能否在新的貿易體系分工中找到台灣經濟成長的引擎,將成為考察其兩岸路線是否穩固的關鍵。

此外,邦交國問題也逐漸由兩岸上升至中美關係。蔡英文在第一任期內遭受多個邦交國與台灣斷交。這自然是由北京主導的示威自提。從法理上講,邦交國是台灣保有國際地位、維持現狀的依託,也是「中華民國」事實存在的彰顯。然而,就實際的政經關係而言,邦交國對台灣的影響早已無足輕重,台灣除必要援助外,與邦交國的貿易量可以忽略不計。從幾次斷交後的輿論反映來看,民眾已經不大關心「斷交」帶來的負面影響,也不會給政府帶來信任危機,「斷交」只能成為北京表態的棋子。

如今,除教廷和史瓦濟蘭外,台灣僅在中南美洲和南太平洋地區尚存邦交,顯然,美國對這些國家的外交影響力非同小可,而中國也會通過巨大的政經影響力爭取邦交的「歸隊」。在中美關係走向對抗的階段,邦交國已經無法再由台灣真正主導。台灣在扁馬時代的「金援外交」和「外交休兵」政策,已經一去不復返。邦交國問題,反而將成為中美關係的晴雨錶。

就歷史而言,台灣現狀原本是美蘇角力的外交遺產。在冷戰的兩極時代,兩岸成為各自意識形態政權的代理人,台灣海峽則是冷戰的邊界。然而,二戰後的國際規則制定者並未料到中蘇交惡、中美建交乃至冷戰結束帶來的國際秩序調整。台灣又成為中美之間最大的博弈點。美國與中華人民共和國建立外交關係,同時又充當台灣的盟友,使台灣任何政黨領袖都無法回避中美台三角關係的問題。

幾十年來台灣社會的「藍大綠小」,不僅有威權灌輸的影響,也與有中美過去在全球化過程中日益密切的互動有關,國民黨選擇與對岸積極互動,民進黨在兩岸事務上幾乎沒有話語權。從現實層面來說,台灣現狀的維持,完全取決於中美分歧的存在。當中美面臨長期外交對抗時,對民進黨而言將是充實兩岸論述、強化現狀認同的彈性時期。

北京因素:「一國兩制」與「三不」現狀

中共多年來的對台統戰路線遭遇前所未有的挑戰,無論文攻武嚇抑或拉攏在野黨,都將收效甚微。

1979年,面對美台斷交和北京的「和平統一」主張,蔣經國曾提出「不接觸、不談判、不妥協」之「三不」政策,直至解嚴。近十年間,兩岸官方零接觸。如今,在民進黨第二次執政,蔡英文進入第二任期的階段,兩岸官方似乎已經回到「三不」時代:北京已讀不回,台北隔空「抗中」。雙方不謀而合地執行著「不接觸、不談判、不妥協」方針。

回顧上一個四年,雙方冷互動自蔡英文首次就職即徐徐展開。而將對抗全方位拉高的,則是習近平在2019年1月提出「一國兩制、台灣方案」之後。僅一年時間裡,雙方喊話愈發強硬,北京直接斷絕陸客來台自由行,台灣則針對北京通過《反滲透法》強化國安。「一國兩制」也成為台灣2020選舉中的主軸,《紐約時報》甚至直接將蔡英文高票勝選等同於「台灣人向北京說不」。

這將是蔡英文第二任期面對的「北京因素」。經過台灣社會的反彈、香港「反修例」的洗刷以及中共對台政策的固化,「一國兩制」甚至「九二共識」在台灣都沒有市場。在外部,疫情給全球帶來進一步審視中國的迫切任務,並讓主要經濟體認識到,無視中國政治體制而與其進行短期利益交換終將付出代價。由此,中共多年來的對台統戰路線遭遇前所未有的挑戰,無論文攻武嚇抑或拉攏在野黨,都將收效甚微。

與此同時,由疫情帶來的全球經濟危機幾成定局,一向依賴出口導向的中國經濟也正面臨嚴峻考驗。對北京來說,台灣問題在現階段並非要考慮的優先順序,比台灣更緊迫的還有國內經濟復蘇、對外貿易、外交等一系列問題。所以自疫情以來,中國國內官方輿論對台灣的攻擊也已偃旗息鼓。

2019年初,習近平提出「一國兩制、台灣方案」曾引起台灣社會極大反彈。事實上,對北京來說,「一國兩制」是其幾十年來一貫的基調,只是在與國民黨溝通中有所淡化;北京此番目標與其惠台政策一致,就是拋開執政黨,拉攏民間協商所謂「和平統一」之方案。但對台灣而言,重點不在「台灣方案」,而在「一國兩制」這個久久未聽到的陌生詞彙。加上香港問題的催化,「一國兩制」引發的一系列「亡國感」情緒,造成兩岸民間觀念的分道揚鑣。本質而言,是雙方認知的錯位。

即使「三不」的現狀將長期存在,「維持現狀」依然是台灣因應北京的最理想方案。

經過習近平的論述,「一國兩制」已經成為整個中共對台系統的基調,任何官員也難以冒政治風險違反原則。不過,在經濟與外交雙重壓力下,北京很難就「一國兩制」進行任何實質性工作,因為這將更加激起台灣社會的防衛心態可以預見,未來四年,北京將不再主動挑起與「一國兩制」有關的敏感神經,尤其要壓制是民間的「武統」情緒,防止民粹情緒倒逼官方決策。習近平近一年來的講話已經選擇對兩岸事務冷處理,甚至在輿論上將台灣問題邊緣化。這種統戰的空窗期,對台灣短期內而言將是利好。即使「三不」的現狀將長期存在,「維持現狀」依然是台灣因應北京的最理想方案。

(陸灣生,兩岸政治觀察者)

我堅信一國只有一制,你走你的路,我過我的橋,什麼是一國兩制?就是過渡、是權宜之計、更是謊言。統一當然可以談,但在此之前,我們就是兩個國家,中華民國與中華人民共和國。

美中關係的變數也不小,Trump會繼續端出強硬的反中姿態是可以預見的,但Biden將臺灣佈局在哪裡、他能不能獲得美國民眾青睞,都是中台關係的重大變數。

很精辟的分析,谢谢作者和端

史瓦濟蘭已經改名史瓦帝尼囉

要是川普真的和中國斷交,和台灣建交,這戲就更精彩了。

“蔡英文对于两岸关系虽然缺乏具备政治智慧的论述”

请问什么才叫“具备政治智慧的论述”,答出大陆认可的考题吗?

楼下香港小黄人居然不知道民众党!忙着给学生洗脑没空看台湾新闻?

@學長 謝謝賜教,小弟銘感。同時向端道歉,是本人不察。再次謝謝端的報導及文章。

「民眾党是否有機會形成有影響力的兩岸論述」沒錯啊,民眾黨是柯文哲成立的新政黨

雖然是沒錯,但為什麼「黨」是簡體字?這也算錯字了吧

民眾黨是個黨啊……

一國兩制=投降

而民眾党是否有機會形成有影響力的兩岸論述……

應該是民進黨吧?請更正。

全球各个国家因为疫情开始重新思考跟中国的关系,加上香港的一国两制幻灭,两边都很难有勇气再提起来统一这件事情吧

是817萬,不是870萬

看來貴作者引用的資料是有問題的

870萬我看北京的反應應該會更大

謝謝讀者指正,已修改。

是817萬票,不是870萬

謝謝讀者指正,已修改!

一國兩制在港澳近七年的實施方式,清晰示範了這是一個什麼「方案」,除非武力征服,好少人會接受。