【作者註】:梅艷芳去世後,被稱為「香港的女兒」。為什麼一個明星可以代表一個城市?梅艷芳身上負載了關於香港的什麼?我的新書《夢伴此城:梅艷芳與香港流行文化》從她的歌曲、形象、電影、娛樂新聞及粉絲故事,去討論香港流行文化的獨特性,重溯港式文化發展軌跡。下文節錄書中第三章「本土文化的繆思:混雜、曖昧、邊緣」,有關她的改編歌與香港本土文化的關係。

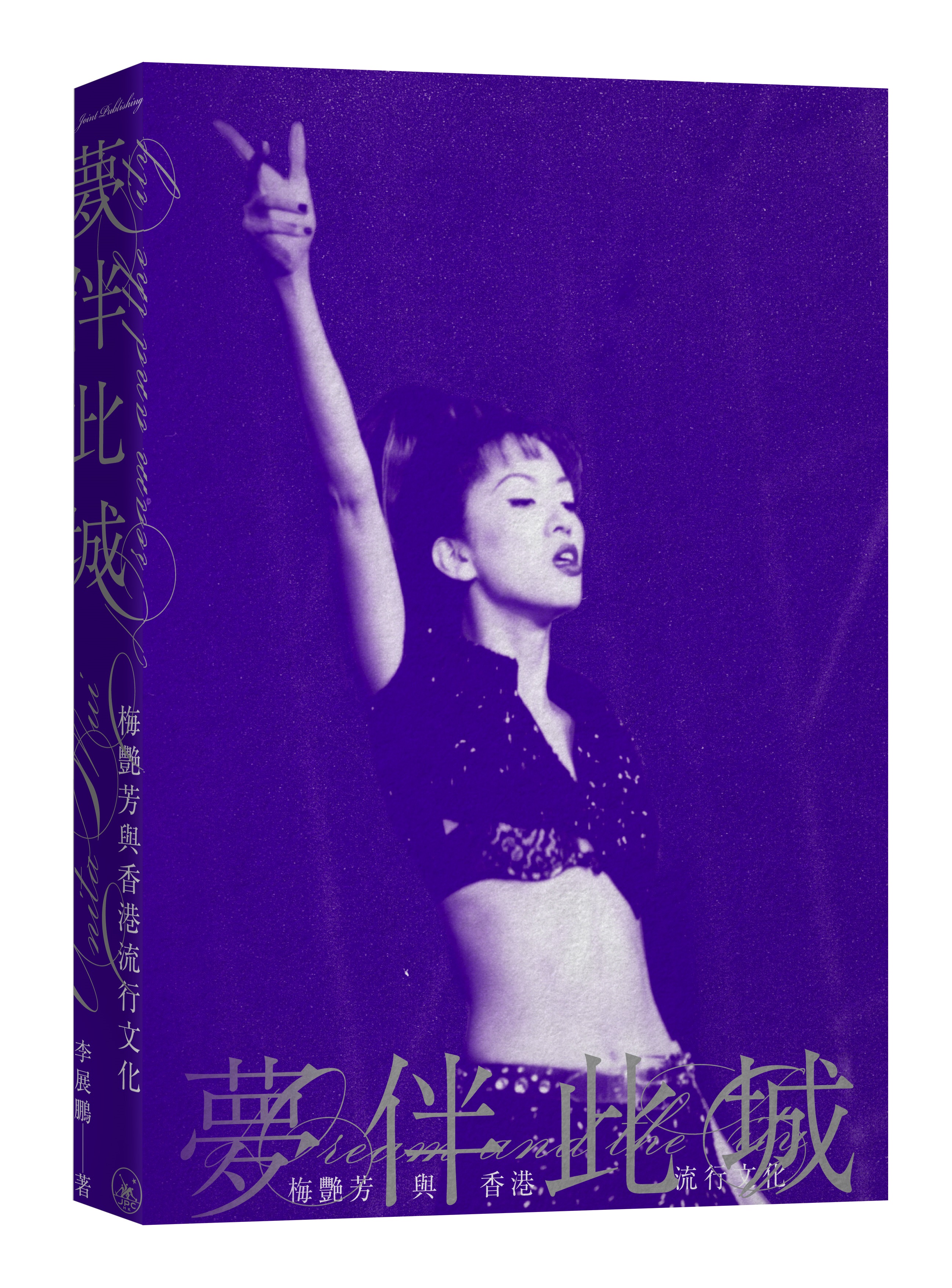

《夢伴此城:梅艷芳與香港流行文化》

作者: 李展鵬

出版社:三聯

出版日期:2019/08

梅艷芳與香港文化的關係,可以聚焦一個特別的年份:1985。她的歌后地位,就是奠定於當年的《壞女孩》。1984年《中英聯合聲明》簽署之後,香港的命運塵埃落定,時鐘開始倒數九七。在這之前,有七十年代本土身份的確立;在這之後,面對九七,香港前景不明,出現了移民潮。在融入中國之前,香港似乎更努力地作出文化上的自我書寫,一種對於自身獨特性的探索。

就在1985這一年,《壞女孩》一曲面世,同名唱片則在翌年年初出版,打破香港紀錄,累積銷量超過七十萬張。這張唱片折射了整個時代的香港文化:《壞女孩》、《冰山大火》等歌曲反映了女性地位轉變與社會進步開放;《夢伴》及《癲多一千晚》的東洋風反映了當時的崇日潮流;她的形象借鏡自麥當娜,反映香港跟西方潮流亦步亦趨;她帶動服裝潮流的造型,反映當時的消費文化。

然而,這張劃時代的唱片卻充滿「口水歌」:《夢伴》、《冰山大火》、《孤身走我路》、《癲多一千晚》及《魅力的散發》改編自日本歌,《壞女孩》、《抱你十個世紀》、《點都要愛》改編自英文歌,而《不了情》則是國語老歌翻唱,全碟超過八成是改編歌,原創只有黎小田寫的《喚回快樂的我》及《倆心未變》。

為什麼當年有那麼多改編歌?華星高層陳淑芬表示,八十年代華星歌手翻唱大量改編歌的原因之一,是她跟日本版權公司關係好,引入不少版稅不貴的歌。對華星這間新的唱片公司來說,改編歌省錢省時間,選曲也有把握(註1)。梅艷芳早期的唱片監製黎小田表示,當時香港的作曲人不多(註2)。如他們所言,改編歌的確是如意算盤。但是,當時梅艷芳被力捧,顧嘉輝、黎小田及黃霑等創作人產量豐富,其實也大可以為她寫歌,但為何《壞女孩》這張唱片仍以改編歌為主?除了製作上的省時省力,還有其他原因嗎?

在整個八十年代,香港歌星大唱改編歌。日文歌、英文歌、國語歌,甚至是泰文歌、韓文歌、法文歌,只要好聽馬上改編。從創作的角度,「口水歌」是股歪風,後來商業電台大力推動原創歌曲,目的是就是革除這「陋習」。然而,這種「拾人牙慧」的風氣並非全無可取,那甚至代表了多元與活力。對於梅艷芳來說,改編歌更是某種「必然」:當社會變化,文化開放,香港的原創音樂未必塑造得出一個劃時代的壞女孩。

當時,顧嘉輝及黎小田等創作人都擅長寫抒情慢歌,不少甚至是中國小調曲式,比較激昂的則是武俠劇主題曲。但到了八十年代中期,梅艷芳卻需要不同類型的歌去突破形象,因此外求是很自然的事;尤其在當時,美國的麥當娜與米高積遜重新定義舞台,而日本的流行音樂亦已相當成熟。外求不只是梅艷芳的選擇,而是香港的選擇:打從七十年代起,香港以大量外來文化混合本地元素,形成學者稱之為「雜嘜」的混雜體(註3),或稱「半唐番」(註4)的文化特質。

在八十年代,香港跟中國大陸迥異的文化與生活型態,正在呼喚一種新的文化自我表述方式。香港這個殖民地沒有傳統的中國文化或純正的西方文化,但卻從七十年代開始發展出兼容並蓄的流行文化;而從歌路到形象,《壞女孩》這唱片正是一種文化混雜體。

梅艷芳唱紅過的歌中,有日本音樂大師喜多郎寫的《似水流年》,改編山口百惠及近藤真彥的歌曲《蔓珠莎華》、《夕陽之歌》、《夢伴》及《愛將》等,改編自英文流行曲的《壞女孩》、《將冰山劈開》及《夢幻的擁抱》等,改編英文老歌的《不如不見》及《珍惜再會時》等。如果沒有這些風格紛雜的各種歌曲,她要發揮百變形象恐怕會事倍功半,因為,當時寫慣電視劇主題曲的音樂人未必有能耐在音樂上配合壞女孩及妖女等形象。

在1985年的首個演唱會中,梅艷芳就展示了文化混雜性。除了日文、英文改編歌,還有個環節讓她唱粵曲、英文歌及國語老歌,從新馬師曾、芭芭拉史翠珊到張琍敏都有。這個安排大概來自她成名前在夜店表演的經驗,要唱不同類型的歌討好觀眾。從七十年代起,觀眾聽歌口味非常多元,從粵曲到貓王都有,這是香港社會的特色。來自這樣的背景,梅艷芳歌路縱橫:跟《壞女孩》同一張唱片的有廣東版《不了情》,跟《烈焰紅唇》同年的有《胭脂扣》,她唱完《慾望野獸街》很快就唱《似是故人來》。她的歌既取材自英美日本,同時跟中國傳統關係密切。

學者 J. Lawrence Witzleben 以梅艷芳為例,討論廣東歌與香港身份的特殊關係。他指出她的廣東歌及表演風格混合了中國、西方及其他亞洲國家的元素,這種音樂文化代表了香港的混雜本土身份。他亦稱,雖然有人為梅艷芳寫歌及設計形象,但她本人仍有明顯的自主性,包括即興的舞台表演、在大陸唱禁歌,以及主動介入社會等,她有某種代表香港的鮮明本土性。談到《壞女孩》在大陸遭禁,他指出廣東歌作為一種方言流行音樂,在中國大陸本已有著反抗力量,尤其是歌中的情慾內容(註5)。

關於改編歌的意義,另一學者邱愷欣的研究亦非常有趣。她比較當年日本及香港對改編歌的不同態度,指出日本人嚴厲批評改編歌,認為有違日本文化的「原真性」(authenticity),反映了八十年代日本的新民族主義,他們相信「純粹日本音樂」的存在。相反在香港,就算粵曲也借用外語歌旋律,沒有原真性的執著,因此對改編歌的接受程度大得多,在文化上非常開放(註6)。

由是觀之,改編歌所牽涉的議題不是「懶惰」或「抄襲」的簡單批評可以打發,它背後是香港文化的內涵。不過,梅艷芳也不是全然借助改編歌。除了早期比較傳統的《心債》及《交出我的心》,後來,黎小田寫的《征服他》及《似火探戈》,以及倫永亮寫的《烈焰紅唇》及《黑夜的豹》等,都是為了配合她的大膽演出。

黎小田在七、八十年代寫了大量電視劇歌曲,曲風相對傳統,他自己亦表示喜歡寫旋律簡單的抒情歌,當時的唱片也的確可以全是慢歌,但後來,為了配合梅艷芳的舞台演出,他就要寫快歌,而且往往佔唱片一半(註7)。至於倫永亮,他寫《烈焰紅唇》時仍是新晉音樂人,此曲的成功令他繼續創作當時香港少有的原創舞曲,包括林憶蓮的《三更夜半》及《燒》等,快歌不再單靠改編。

也說是說,唱改編歌走紅的梅艷芳反過來影響了原創作品,間接拓展了本地創作的曲風。後來,她主動推動原創,1989年推出當時罕見的全原創唱片《淑女》,起用倫永亮、鮑比達、黎小田、徐日勤及郭小霖五個本土音樂人擔任監製,十首歌都是原創,曲風多元,從節奏強勁的《淑女》到抒情的《一舞傾情》都有,至此,百變梅艷芳的歌才可以不假外求;但不可不提,這張唱片的歌跟《壞女孩》及《愛將》等改編歌的流行程度仍有距離。

此外,梅艷芳的形象一方面大量借鏡外國元素,例如《壞女孩》的麥當娜造型、《妖女》的阿拉伯風味及《夏日戀人》的巴西森巴女郎等,另一方面,她的形象也有中國元素,電影《胭脂扣》令旗袍成為她的標誌。此後,她的演唱會除了有勁歌熱舞,也常常穿上旗袍輕吟淺唱,歌曲《似是故人來》及電影《半生緣》亦一再發揮了她的中國味。梅艷芳可以很洋化,也可以很中國,她身上的香港文化精髓,就是——雜。這種香港文化混合了” why why tell me why” 的西化與「誓言幻作煙雲字」的古典。梅艷芳的形象與歌路涉及今天的一個熱門概念:本土,而她建構的則是混雜的──而非排他的──香港本土文化。

百變梅艷芳背後,是一個百變的香港。這種難以歸類的特質,一度是香港流行文化的最傲人之處。當年香港在政治與文化上的邊陲感與無根性,對於梅艷芳來說是優勢而非缺陷──既然沒多少傳統可尋,既然本土文化的根不深,就不如來一招吸星大法,英美的、日本的、中國的,甚至是巴西的、阿拉伯的,都是借鏡對象,然後激出無窮創意。

而香港人除了欣賞她的聲色藝,也在她身上找到一種認同,一種有別於中華母體的香港文化。這種文化在七十年代已經萌芽:許冠傑一時大唱英文歌,一時輕唱有如古詩的「曳搖共對輕舟飄」(《雙星情歌》)。「本土」的Cantopop從來充斥外來元素,這種特質,由梅艷芳透過其百變形象進一步發揚光大。因此,雖然當年改編歌盛行,但她身上的混雜風格卻是特別強烈。

當年,香港的國際化程度在亞洲名列前茅,港式流行文化在華人世界只此一家,影響力大,梅艷芳紅遍兩岸,甚至是新馬等地。當她的事業如日方中,台灣最紅的是陳淑樺、蔡琴一類斯文大方的歌星,到了2000年之後才出產了舞台天后蔡依林,但她帶來的社會震動與爭議,仍遠不如當年的梅艷芳。至於大陸,當時更沒有流行文化工業。陳可辛的電影《如果愛》就側面說明了這一點:在八十年代的北京,不懂廣東話的周迅也得在歌廳跟著梅艷芳的《冰山大火》又唱又跳。當年,梅艷芳代表的是經濟成果及時尚潮流;追捧梅艷芳,是一個有關文化認同的選擇。

跨越界限的「第三種文化」

評論人洪清田曾經用美國學者Ruth Hill Useem提出的“Third Culture Kids”理論談到梅艷芳(註8)。「第三種文化小孩」是指六、七十年代一些美國孩子跟隨父母外派到世界各地居住,他們跟家鄉美國(第一種文化)及移居地(第二種文化)都格格不入,身份迷失,但他們身處融合與交流的中心,於是有創新力量。香港正是在中英夾縫之中,洪清田認為香港文化就是「第三種文化」,而梅艷芳就是他眼的代表人物。她成長過程有不同文化的痕跡,成名後亦大量借鏡外來文化。她超越「非此即彼」,從形象到音樂都兼容並蓄,但沒有成為東拼西湊的、沒有靈魂的盜版貨,而是建立鮮明的個人風格。

這種活力曾令香港流行文化征服四方。武俠片是很好的例子,它結合美國西部片、日本武士片、意大利鏢客片(註9),港式武俠片還要加上科幻、日本漫畫與港式幽默,是一種混合體。如果港片算是山寨式創作,它的厲害之處是竟受到國際認可,甚至為西方所學:香港的武術指導、吳宇森的動作場面,通通被荷里活取用。

近十多年,香港流行文化沒落。以前的香港曾經有海納百川的包容性;在殖民統治下,香港接受西化,但始終沒有植入傳統英國文化,香港保留中國文化,但又有諸多創新與變異。懂得生存之道、又沒有政治包袱的香港人吸納了不同文化進行創新,政治的邊陲反而成了流行文化的中心。

九七之後的香港背靠中國龐大市場,事事必北望神州,這是經濟契機。然而,當香港導演總要遷就大陸市場,當藝人最怕得罪大陸網民,香港的整個文化性格亦隨之改變:當年,香港面向的是世界,今天,香港面向的是大陸。當年王家衛拍同志題材的《春光乍洩》,不能進入馬來西亞等國家,更不用奢望在大陸上映,但他仍有眾多外埠市場,問題不大。但今天,一部戲如果被大陸封殺,卻可能會血本無歸。從面向世界縮到只面向大陸,香港就像一隻曾經狂放與迷惘的小鳥終於著地,失去了來自邊緣與無根的混雜性──可貴的「第三種文化」。

(李展鵬,文化評論人,澳門大學傳播系助理教授,著有《在世界邊緣遇見澳門》、《電影的一百種表情》及《旅程瞬間》)

註1:陳淑芬,<梅艷芳抗拒《IQ博士》>,《明報周刊》,1695期,2001年5月5日,頁110至111。

註2:李展鵬、卓男編,《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生》,香港:三聯書店,2014,頁18。

註3:羅貴祥,<前言:雜噏雜嘜的七十年代>,羅貴祥及文潔華編,《雜嘜時代:文化身份、性別、日常生活實踐與香港電影1970s》,頁1至6。

註4:陳冠中,《城市九章》,上海:上海書店,2009。

註5: Witzleben, J. L., “Cantopop and Mandapop in Pre-postcolonial Hong Kong: Identity Negotiation in the Preformances of Anita Mui Yim-Fong”, in Popular Music , 18, No. 2, May 1999, pp241-258

註6:Yau, H., “Cover Versions in Hong Kong and Japan: Reflections on Music Authenticity”, in Journal of Comparative Asian Development , 11, issue 2, 2012, pp320-348

註7: 李展鵬、卓男編,《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生》,頁21至22。

註8:洪清田,<香港—中國的奧巴馬式「第三種文化」>,《信報》,2008年11月13日

註9:張小虹,《假全球化》,台北:聯經,2007,頁39。

生於十月十日

絕代風華,梅艷芳菲。不知不覺,Mui姐已經走了十六年。

2003年年底,香港各大電視台的頭條新聞中再一次響起沈重的哀樂。梅艷芳沒有抵擋住癌症的侵襲,四十歲便告別了這個她並不太眷戀的人間。香港的黃金時代,真的在那一刻落幕了。

1963年10月10日,梅艷芳出生在九龍旺角。1963年是香港這個九龍入水之地最為缺水的一年,那個夏天潮濕溽熱卻天天缺水的狀況,老一代的香港人想必記憶猶新。港英與廣東省簽署了供水協議,由粵海集團(GDH)建設供應香港的東深供水管道,此後香港便脫離了缺水的窘境。

儘管香港與內地有了水乳交融的第一步,但英殖下的香港半島對於內地仍保持了一定距離。這一年,內地剛剛糾正了大躍進以來的冒進路線,開始以調整鞏固充實提高為發展國民經濟的主要核心策略。內地親戚在大躍進時期吃的苦頭,香港人看在眼裡,痛在心裡。1959年創立的《明報》到了1963年,已完全擺脫財政窘境,平均日銷量是5萬份。查良鏞先生眼見1962年大逃港的真實境況,組織火力頭條報道深度評論,為《明報》建立了親民的士大夫形象,這一形象,恰恰與查良鏞先生骨子裡的傳統文人氣質一脈相承,而這份具有社會責任感的報紙,也成為港人必買必讀的報紙。

那個時期,香港逐步開啓經濟加速起飛社會和諧發展的序幕,儘管前後有1956年雙十騷亂和1967年六七暴動,但不過是香江大潮的一小股浪花而已。港英擺脫了二戰前只是將香港定位為自由港的殖民策略,開始有意識地將香港打造成為英帝國在遠東地區的橋頭堡。

1971年麥理浩爵士成為第25任港督,由此開啓了香港的「麥督盛世」。1973年警司葛柏涉嫌受賄引發了翌年2月ICAC的成立,香江掀起反貪風暴。同一年,為了應對香港人口劇增帶來的居住問題,麥理浩爵士開始推行了「十年建屋計劃」,這為香港後來的新市鎮建設和大修地鐵書寫了序曲。這一年,年滿十歲的梅艷芳轉學讀小四。四歲便開始登台唱歌表演賺取家用,天賦極高的梅艷芳打下了扎實的舞台基礎,但當時的香港這種以賣唱的職業很受人看不起,而遭到同學們的冷眼和嘲笑,說她是個「歌女」。梅艷芳在中一時便棄學從藝,開啓了一段不同尋常的演藝人生。

1982年年初,未滿十九歲的梅艷芳參加無線電視(TVB)與華星唱片主辦的第一屆新秀歌唱比賽脫穎而出,以其圓潤沈厚磁性的嗓音和沈穩大氣的颱風獻唱徐小鳳名曲《風的季節》給評審留下深刻印象,摘下新秀冠軍,正式踏上星途。1998年《黃霑、顧嘉輝真友情演唱會》,梅艷芳擔任嘉賓,黃霑不無得意地透露了當年的內幕:黃霑自己給了滿分,但輝叔則以藝術無滿分為由硬扣一分,以期許年輕人不斷提升對藝術的追求。

從《妖女》、《似水流年》、《夢伴》、《壞女孩》,《將冰山劈開》到《烈焰紅唇》、《夢里共醉》、《夕陽之歌》、《芳華絕代》,梅艷芳馳騁華語樂壇二十年,留下無數永世傳唱的金曲,她的颱風成熟,形象百變,連徐小鳳都笑稱「金光燦爛」這塊招牌後繼有人。自幼看盡世態炎涼的梅艷芳非常懂得「做人」,提攜新人、熱心公益,宣傳香港,心系家國。1991年內地華東水災,牽動千萬港人的心,籌款募捐晚會上,梅艷芳一襲旗袍,動情地演唱了一曲《血染的風采》。

古希臘的畢達哥拉斯學派認為,10是宇宙間最為完美的數字。完美背後,確是不可言說的殘缺與悲涼。舞台上的閃耀不能掩蓋生活中的落寞,梅艷芳一生情路坎坷,喜歡熱鬧的她在失戀期總會邀齊一大群朋友開心瘋鬧,才能暫時忘卻夜幕降臨後無盡的孤獨與寂寥。2003年年底,梅艷芳燃燒生命的最後光芒,連開十八場演唱會。穿著特別定制的婚紗,虛弱的她立於舞台上,動情卻堅定的說:「我這一輩子都不可能再穿上婚紗了,不過我感到很開心,因為,舞台和你們,就是我終生的情人。」那一刻,不知道梅姐有沒有想起她「心中唯一的好朋友」張國榮,四月份,程蝶衣化身彩蝶,從天空縱身一躍,優美的身影化為一個問號——

香港,還有沒有更為璀璨的未來?

是梅艷芳,而標題卻是梅豔芳