【作者注】:梅艳芳去世后,被称为“香港的女儿”。为什么一个明星可以代表一个城市?梅艳芳身上负载了关于香港的什么?我的新书《梦伴此城:梅艳芳与香港流行文化》从她的歌曲、形象、电影、娱乐新闻及粉丝故事,去讨论香港流行文化的独特性,重溯港式文化发展轨迹。下文节录书中第三章“本土文化的缪思:混杂、暧昧、边缘”,有关她的改编歌与香港本土文化的关系。

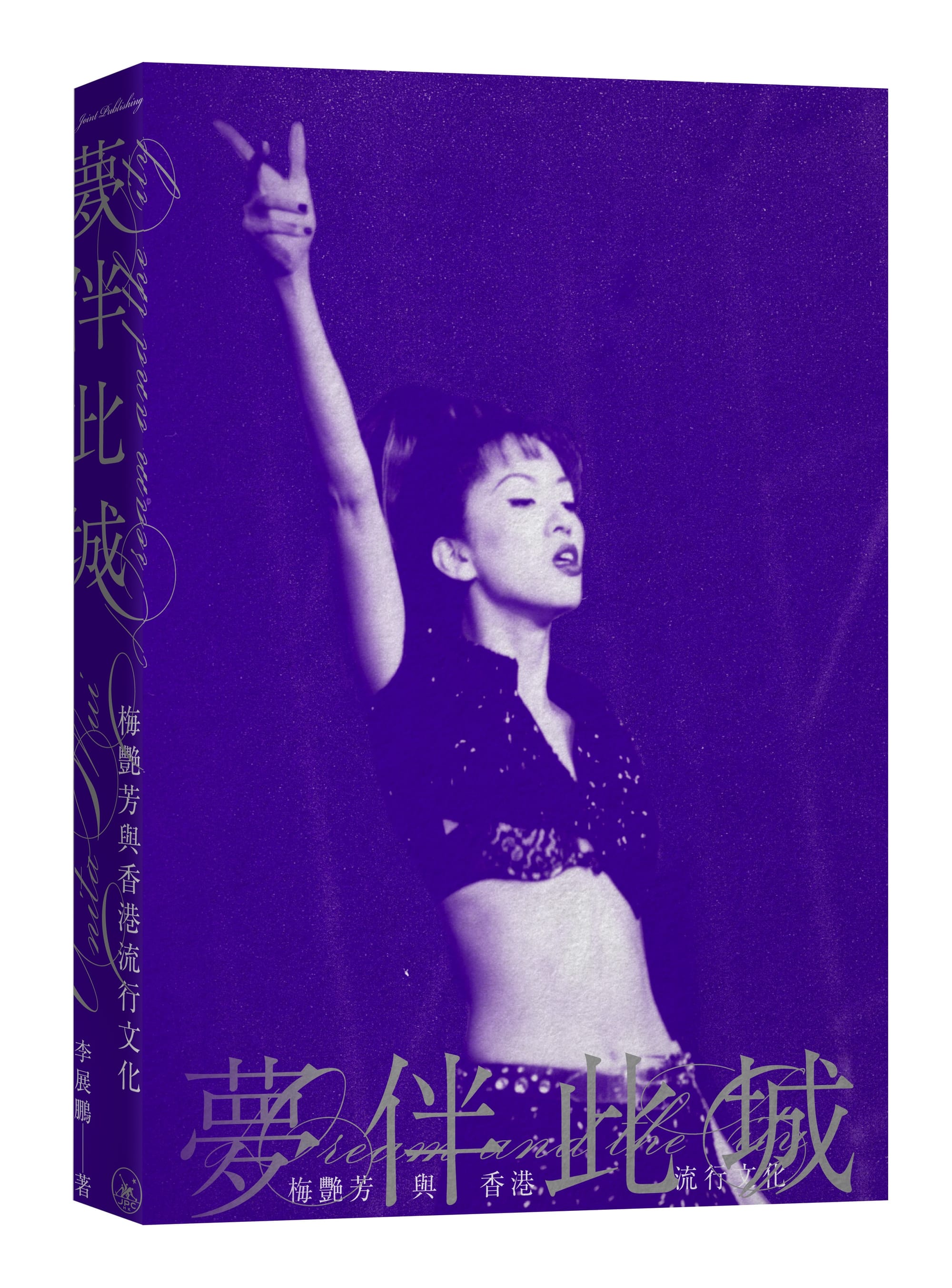

《梦伴此城:梅艳芳与香港流行文化》

作者: 李展鹏

出版社:三联

出版日期:2019/08

在融入中国之前,香港似乎更努力地作出文化上的自我书写,一种对于自身独特性的探索。