什麼,幾個「不男不女」、「唇紅齒白」的「娘炮」藝人在中國中央電視台(央視)一檔全國教育節目的舞台上又唱又跳?9月2日,中國大陸開學第二天,一篇家長批評央視《開學第一課》的文章在微信上廣泛傳播,該文章力陳兩點內容:一,教育部要求家長和孩子準時收看上述節目,結果節目因播放15分鐘教育培訓機構廣告而延播,給孩子們做了「不守時」的壞榜樣;二,節目邀請了「娘炮」藝人表演,不利於孩子的身心健康和「祖國的未來」。在文章下面的留言裏,獲得最廣大讀者一致認同的與論槍口,對準的是「娘炮」藝人。他們稱:「少年娘則中國娘」。一時之間,諸如《請堅決把這些娘炮們當成四害除了吧!》的歧視性批評,在網絡上爆炸式傳開。

好幾位參與中國大陸養成類偶像節目《偶像練習生》的新晉男性年輕偶像,因氣質陰柔,照片被貼在眾多討論「娘炮」的文章裏,令人錯覺他們參加了《開學第一課》的演出。許多和我一樣看過《偶練》但還沒看《開學第一課》的朋友,看到這些罵聲,腦海裏第一時間浮現出蔡徐坤(《偶練》人氣最高的藝人)穿性感漁網衫、周銳(《偶練》裏憑女生妝容聞名的藝人)化女生妝容的妖冶畫面。全國意識形態最保守的官方喉舌媒體、中國中央電視台,會邀請如此「膽大妄為」、不遵守傳統性別角色劇本的藝人,上來給全國孩子表演?我激動地打開了《開學第一課》,不行,我必須要親眼見證如此劃時代的突破。

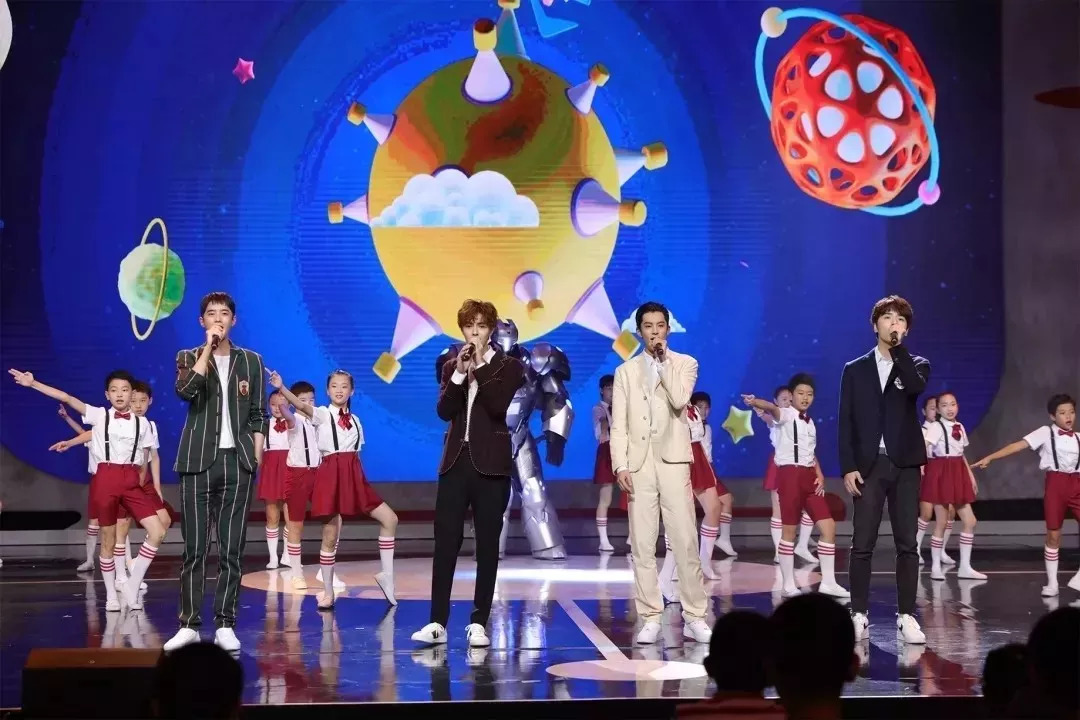

央視還是令我失望了。在1小時45分鐘的節目裏,所謂「不男不女」的藝人唱歌,只佔了頭三分鐘不到的時間,並且,他們不是韓式男團偶像,而是內地版《流星花園》的四位年輕男演員——穿著西裝外套,梳著稍微韓式的頭髮,並沒有濃妝豔抹,也沒有妖豔動人,只是一臉認真地唱著「成長的煩惱」。這就是挑戰了全國家長性別意識的「娘炮」?說好的「國將不國」呢?

在這場長達兩個星期的全國大型「娘炮」批鬥會裏,我看到了三種焦慮:男性性別角色焦慮、國族主義焦慮,和「小鮮肉」焦慮——男人將不成其為「男人」,並將令我們的國族無法自強。同時,毫無實力的小鮮肉正佔據螢屏,給孩子做壞榜樣。可是,小鮮肉為什麼「霸屏」,他們又真的毫無實力嗎?而所謂的「娘炮」,是如何威脅到男人成為「男人」的呢?這種威脅,又如何上升到國家發展的高度呢?

進入「男人集團」的方法

男人的集團由「性的主體」成員構成,「厭女」是維繫男性集團的紐帶⋯⋯攻擊「娘炮」,對於認可傳統性別秩序的男性而言,就是自證身份的保命牌。

在性別議題的討論裏,我們一般區分「性」(sex)與「性別」(gender):性是生理範疇的描述,而性別,或者說「性別角色」,則是一種社會觀念的建構,就像社會為男人和女人分別寫了兩套不同的劇本,當中他們擁有不同的性別氣質(gender expression)。在傳統的社會文化裏,男人往往被認為應該擁有「陽剛」、「勇敢」、「堅強」等「男性氣質」,而女人則擁有「陰柔」、「膽小」、「脆弱」等「女性氣質」。

被劃在女性這邊的氣質,通常都遭到貶低。人們不僅把在傳統意義上屬於較為弱勢的、不推崇的品性劃入女性範圍,還會矮化傳統意義上被認為是「女性化」的面貌特徵、生活習性,比如「濃妝豔抹」、「搔首弄姿」。

於是,「娘炮」這個詞所展現的性別歧視,不僅在於社會不允許男人「拿錯」女人的劇本,還在於女人的劇本本身,就是一個次等的劇本。觀察批評「娘炮」的文章留言,不少人用「女裏女氣」、「搔首弄姿」去嘲諷陰柔氣質的男藝人,說他們像個「娘兒們」;而今時今日我們稱讚一個女人很勇敢決斷,「爺兒們」、「man」是褒義的形容。男性氣質、男性的性別角色劇本,比女性的更受到稱讚和推崇。

性別氣質的劃分系統,本身就寫入了厭女症的基因。

最近一兩年,不少人站出來公開批評男藝人的陰柔氣質:在中國被定義為解放軍創始人之一的葉挺,其孫子葉大鷹批評大陸電影《建軍大業》啟用「女裏女氣」的藝人出演葉挺將軍;謝霆鋒在《中國好聲音》裏說「男生也應該找回男生該有的荷爾蒙」;大陸電視劇《愛國者》編劇汪海林稱,「小鮮肉」不男不女威脅國家審美安全……中國娛樂界反對男性陰柔氣質的大型輿論場,正由自認陽剛的男性公眾人物撐起。對於男性的女性化,他們比女人更加憤怒。這讓我想起,上學的時候,男性化的女孩子可以和女生群體和諧相處,甚至頗受歡迎;然而女性化的男孩子,卻總是遭到男生群體的嘲諷攻擊。為何男性在打破性別氣質規範方面,遭受來自同性更為嚴酷的打壓?

上野千鶴子在《厭女》中寫道:「男人最恐懼的,就是『被女性化』」。為什麼?上野提出一個重要的觀點:男人之間的團結,是通過將沒能成為「男人」的人排除在外,並加以歧視而維繫的。女人,和「像女人的男人」,就是男性集團共同的祭品。

在傳統的異性戀秩序中,女人的價值由男人的選擇而決定,而男人要「成為男人」,必須得到來自其他男人的承認。承認什麼呢?承認這個男人是「性的主體」。女人是被插入、被得到的「性的客體」,而男人才是那個可以對女人施加性行為的「性的主體」。於是,要確認男人的主體性,就要將女人客體化。通過一致地將女人貶為「性的客體」,男性集團成員才能互相確認彼此的性主體。

簡而言之,成為男人的方法,就是貶低女人,把女人置於男人的控制之下。

男人的集團由「性的主體」成員構成,「厭女」是維繫男性集團的紐帶。一旦有男人「像女人一樣」,像女人一樣淪為可欲的性客體,便會造成「階層的混淆」,令男人十分恐懼。如果男人集團不清除這些「像女人的男人」,他們將失去讓男性集團成立的厭女紐帶。

因此,攻擊「娘炮」,對於認可傳統性別秩序的男性而言,就是自證身份的保命牌,唯有向男性集團的同伴宣誓自己的厭女症,他們才得以維持來自別的男人的認可,才成其為「男人」。這種男人集團的畸形紐帶,最終導向一種對男性的審查:他們不得「女性化」。然而,怎樣才算「女性化」?怎樣才算「娘」?樣子陰柔,性格粗糙,算「娘」嗎?樣子硬朗,性格細膩,算「娘」嗎?這樣的厭女式審查,終將像在中國試探哪個敏感詞觸碰了「404」的紅線一樣,定義不清、人人自危。尤其是,當「女性化」正在由國家來定義時。

國族主義,從來與男性氣質緊密相連?

對「少年娘則國娘」的擔憂,正是國族主義與「男性氣質」密不可分的體現。男性氣質的問題不是「被上升」到國家高度,而是它從一開始就與國家相連。如果國族主義是一個程序,編寫它的代碼就是男性氣質。

在這次對陰柔氣質男性藝人的批評浪潮裏,「少年娘則中國娘」是被提及最多的擔憂。新華社9月6日發表評論文章稱,「娘炮」現象對青少年的負面影響不可低估,「少年娘則國娘」的批評雖不無戲謔,但這確實是關乎國家未來的大事。

有評論者觀察認為,這是性別問題被民族與國家極端情感淹沒了;同時,也是保守主義者、上一代既得利益者,在借國家、民族的大詞來打壓新觀念、新價值的持有者。然而,如果我們閱讀 Joane Nagel 的 Masculinity and Nationalism,便不難發現,性別問題在這場討論中並非被「無辜牽連」到國家、民族情感裏;性別問題,尤其是男性氣質的問題,從來都與國族主義問題緊密相連。

Nagel認為,國族主義也許本身就是一個男權主義的產物。在國族的建造裏,男性與女性所遵照的劇本,主要由男性編寫、為男性編寫,是一個關於男性的劇本;而女性從一開始就被設計為從屬、支持的角色,劇本要求她們站在男權主義者們所認為「合適」的位置上,比如秘書、情人、妻子等。

從「少年娘則國娘」的擔憂可見,年輕男性才是被認為是最關乎國家前途的人。近十年來,中國流行「男孩危機」一說。2009年,中國青少年研究中心副主任孫雲曉發布《拯救男孩》一書,提出男孩從中小學到大學,學業均全面落後於女生的說法。孫雲曉表示,高考狀元的男性比例,從1999年的66.2%滑落到2008年的39.7%,男孩的學業失敗會帶來社會問題。騰訊教育類頻道「教育觀察」2012年第四期專題為「拯救男孩」,稱男孩在學業、體育等各方面均出現「危機」,以「27個學生會幹部中只有兩個男的」為例,又質問「男孩太『娘』,誰為危機買單?」

有意思的是,當過去高考狀元女性佔比較少時,當如今的七名中國政治局常委均為男性時,當建國後中國歷史上從未有過女性國家主席時,「女孩危機」,卻從未被提出過。女性是否面對學業、體能、就業等方面的問題,女性是否健康成長,這對於部分學者、媒體而言,不關乎國家命脈。為什麼?這就是Nagel所說的,女性從一開始就被排除在國族建造的主要角色之外。

Connell在 Gender and Power 中提到,國族主義政治正是達成男性氣質的主要場域(1987)。Negal分析,這是由於民族國家通常主要是男性主導的建構。在國家的權威結構裏,男性佔據決策地位,男性的法律規定女性的權利。其次,國家的建立通常源於軍事衝突,國族主義與軍事主義緊密相關。國族主義常常強調男性氣質,比如榮譽、愛國主義、勇敢和責任等,這在軍事領域中尤其得到重視:男性被期待成為勇敢的人,對「懦夫」的恐懼能夠將他們推向愛國主義、國族主義,或者軍事主義。

對「少年娘則國娘」的擔憂,正是國族主義與「男性氣質」密不可分的體現。男性氣質的問題不是「被上升」到國家高度,而是它從一開始就與國家相連。如果國族主義是一個程序,編寫它的代碼就是男性氣質。

為什麼「沒有實力」的「小鮮肉」佔據螢屏?

中國本土化偶像團體文化產業十分不成熟,一些團體藝人並沒有得到良好的發展機會。沒有長期的演出規劃,沒有為團體偶像持續打造音樂、唱跳作品,只會把還未成熟的藝人一個勁往不是他們專業領域的網劇、電影表演裏推,這就是為什麼觀眾會看到,一群「沒有實力」的小鮮肉佔據螢屏。

有不少網民表示,批評「小鮮肉」男藝人不是批評他們「娘」,而是批評他們沒有實力、沒有作品。然而,既然如此,為何不直接評論男藝人的表演能力,而要評論他們「娘」不「娘」的問題?於理不合。退一步講,如果真要指責「小鮮肉」沒有實力,我們就應該認真研究「小鮮肉」出現在中國的文化產業脈絡。

首先,「小鮮肉」究竟指哪一類型的藝人?我以男團偶像為例子——這也正是炮轟「小鮮肉」的網民主要目標之一。偶像團體,與演員、歌手一樣,是一種演藝職業。一個典型的韓式偶像團體,包括C位、vocal、dance、rap。如果說打造偶像就像打遊戲中給遊戲角色升級、填滿不同的技能點,那麼偶像團體就是把一個全能的偶像個人所要具備的技能,打散分配給團體內不同的個人,但打造成本可能更高。

網民批評小鮮肉「沒有實力」,他們所說的「實力」,大多指藝人沒有音樂創作、影視表演的能力。中國本土化偶像團體文化產業十分不成熟,偶像團體推出市場,大約才始於2012年,當時女團SNH48第一期推出,而後來組成TFBOYS的成員王俊凱、王源和易烊千璽則在網絡聲名鵲起。自2015年,安徽衛視《星動亞洲》播出以來,韓式的養成類偶像節目開始進入大眾視野。然而,形式跟上了,配套的偶像文化產業鏈卻還未在國內發展成熟,一些團體藝人並沒有得到良好的發展機會。以今年大熱的《偶像練習生》第一名蔡徐坤為例,他早在2015年就參加《星動亞洲》並成功以SWIN男團C位出道。然而,團隊的資源貧乏,運營不善,男團一直籍籍無名。蔡徐坤與原公司解約後,再在《偶練》中以Nine Percent男團C位出道。

沒有成熟的音樂打榜節目、團隊綜藝打造、常規公演等一系列「配套設施」,偶像團體的表演能力和熱度,很容易隨著時間推移而消失殆盡。Nine Percent的粉絲們都在抱怨,團體現在處於內容真空狀態。同時,利益的驅使,讓偶像團體的運營公司只會務求在短時間內追求資本變現。沒有長期的演出規劃,沒有為團體偶像持續打造音樂、唱跳作品,只會把還未成熟的藝人一個勁往不是他們專業領域的網劇、電影表演裏推,這就是為什麼觀眾會看到,一群「沒有實力」的小鮮肉佔據螢屏。

即使是如此的「沒有實力」,這些團體藝人實際上不少都經歷了非常嚴酷的訓練。每日在跑步機上練習唱歌氣息,健身,練舞,封閉式訓練……黃明昊從《偶練》出道時16歲,4年前他赴海外受訓,集訓時只睡三四個小時。只要稍微去查閱被罵「娘炮」罵得最狠的《偶練》藝人背景資料,你會發現,21歲的鄭銳彬是中央戲劇學院音樂劇表演系第一名,22歲的朱正廷是上海戲劇學院中國舞專業第一名 。這些「娘炮」不少都有八塊腹肌,18歲的陳立農出道前還是中學生,是校田徑隊運動員,這一切都和網民想像的「腿都站不穩」完全相反。

隱性「禁娘」,國家在釋放什麼信號?

這樣的暗令審查,便是在告訴全國人民,女性氣質是低等的、可憎可惡、上不了檯面的;這樣的審查,就是在告訴全國的孩子們,男人就該有男人的樣子,別像個女人,陰柔氣質的男人是可以、也活該被霸凌的。這,就是中國給孩子們的「開學第一課」。

一輪「娘炮」罵戰過後,官方開始明裏暗裏「禁娘」。與當初明槍明炮的「禁韓令」、「限娛令」不同,這次的「禁娘」並沒有公開的禁令。只是,從9月6日蔡徐坤聲稱因病缺席《中俄藝術家大聯歡》錄製,到9月15日錢正昊聲稱因身體原因無法參加湖南衛視《中秋之夜》錄製,被中國式禁令訓練得嗅覺異常敏感的網民都能感知到,一張「禁娘」的大網正無聲撒開。

「禁韓」要我們以國家外交政治為重、不許看韓國藝人,「限娛」是以國家名義規教我們不能欣賞有「道德問題」的藝人。這樣的家長式管治(paternalism),不僅由家長實施在孩子身上,事實上中國政府正在對整個國家的民眾進行這樣的管理。從過去的「掃黃」,到今天的「限娛」,中國公民在政府眼中從來是任人擺佈的孩童,連娛樂都必須由國家批准。嚴肅的電影如《公眾敵人》可以被禁,不嚴肅的娛樂八卦公眾賬號也能被整治。在一個禁止髒辮、紋身、同性戀出現在電視屏幕,「建國後不能成精」的國家裏,我不知道文藝創作還能剩下什麼。

就是在這樣的環境下,「禁娘」來了。「禁娘」釋放的是什麼信號?先不說日後的創作是否不能出現打破傳統性別角色的作品,先不說我們從此能否再出現張國榮這樣的藝人——中國官方這次所展現的,是一場大型的基於性別氣質的全國性打壓。這樣的暗令審查,便是在告訴全國人民,女性氣質是低等的、可憎可惡、上不了檯面的,女性氣質與「勇敢」和「有擔當」無關;這樣的審查,就是在告訴全國的孩子們,男人就該有男人的樣子,別像個女人,陰柔氣質的男人是可以、也活該被霸凌的。

這,就是中國給孩子們的「開學第一課」。

在開學的第一課,我們本可以讓孩子們了解,什麼是性別角色的設置,什麼是性別氣質的霸凌,什麼是流行文化工業;但,我們一如既往地,讓我們認為「危害」孩子思想的東西直接「被禁止」、「被消失」,一如我們過去數十年對「早戀」的處理方式——仿佛孩子們在進入大學的那一天突然就學會戀愛,仿佛孩子們私底下不懂得上網,不懂得在微博、Bilibili上找尋她們所喜愛的偶像的蹤影。

也許有一天,他們中那些所謂陰柔氣質的男孩子,將不得不到網上發問:「我是娘炮,我錯了嗎?」這一天很快到來,這一天其實早已到來。

(易子語,自由撰稿人)

補充一個對照例子:火箭少女楊超越被批評沒實力,她的粉絲被同時批評膚淺

其實,我很好奇,希望先釐清什麼是「娘」?內地觀眾心目中的「娘」究竟是指什麼?按照批評者的意見,「娘」多指外觀,比如唇紅齒白。而這種清秀俊逸的新男人形象則是來自韓系偶像劇無疑。但觀乎這些影視作品中的男人,骨子裏其實相當男人——他們保護女人,又對女人有着攝人心魄、強勢的進攻與佔有動機(夠保守的),各種「壁咚」、「床咚」、「胸咚」針對的是女性心理潛在的被佔有慾望,但又似乎清除了女人們不想要的一些東西,那個東西只在外觀,不在內在氣質(要說什麼是女人想要的男人——不是男人心目中自以為是的男人——就是外表好看,該體貼的時候體貼,該霸氣的時候霸氣,什麼都有了還那麼專情)。所以,我懷疑真正的「娘」可能根本就收買不了一般觀眾(多數女性)的心,比如張國榮和羅文,誰會把他們當成男人來嚮往?他們是真正的「娘」。現在一味炮治的「娘」不過是女人心目中的男人2.0。反過來說,如果這些男人不把皮膚漂白,嘴角弄翹,紋眉隆鼻,他們也只是大家慣見的「男人」而已,並未在性別意識上有任何出格玩世的表現。這麼看來,我得推翻自己原先的看法,他們不是「娘」炮,只是情慾投射的產物,或者,尤物。這個大眾心理可能更值得分析咀嚼。

然後衍生的問題可能是,官方要禁的到底是什麼?我覺得再簡單不過,與其說是針對娘炮,不如說是打掃意識型態場域,淨化(簡化)觀念世界。今天是娘炮,明天就會是另一個娛樂類型,比如衣着暴露的女明星。但這動作偶合(或言利用)了一部份人的性別焦慮也是真的。

一些人一边批评“强制观看”这种家长作风,一边又要求一种来自官方的对性别问题的权威价值观。只要跳不出这个矛盾的怪圈,性别问题的讨论就必须回应意识形态上的正当性。当代社会首先是反家长制的,民族或国家主义这样的概念又受到多少批判。这些一直接受各种鼓吹成长的人,对真正的独立思考根本还没有做好准备。

作者認為要批評『實力』就要研究背後的產業鏈,這樣的要求適合產業行內人和研究員,但對觀眾和消費者來說毫無必要,我們只需批評屏幕表現就完全足夠了。

觀眾批評『實力』問題扯上性別氣質也無可厚非,因為這批藝人的走紅正正是通過販賣刻意建造相反的性別特質,而同一時間又沒有對得起觀眾的基本演藝素質,而部分受眾的狂熱又在在印證了批評者眼中的這種膚淺墮落。

我在前面評論中提及過,其實我國乃至受傳統儒家文化影響的東亞國家都有『娘化男子』的審美傳統,大雅之堂上的戲曲名伶是上流社會的交往寵兒,甚至上升到國粹代表。又可看瀰漫男性奮鬥精神的八九十年代,羅文、張國榮等文化偶像並不缺娘化舞台形象,連同其本身的同志形象都沒時間受到『娘砲』藝人同樣的批評,因為他們有配得上其受歡迎程度的“實力”。

所以,雖然今次抨擊『娘砲』者的反感無可避免地因為藝人的氣質前所未有地被作為主力賣點而裹挾性別混亂的歧視,但將這種歧視無限放大為男權迫害異己及異性的消滅戰時,需要更多的謹慎思考

我最早在端看到针对《开学第一课》的文章时,说讨论得最厉害的是“娘”这个问题,我还很诧异,因为在我的同温层里最初说的时候是集中在:按时开始的竟然是广告,觉得非常有问题。没想到过两天媒体上就是铺天盖地的男人不能娘炮的论调。这个议题,我个人基本上都赞同本文观点。政府对于公民思想的管控就是想密不透风,任何非主流的、或者多元化方向都不可取。此外,大众如此聚焦娘炮议题后,原本问题之一的超长广告似乎很自然地被忽视了。

@FrankLiuPhD

也許按照作者的看法,團結排外的男性群體在男權社會中是主體和執法者,所以就算不是大多數(雖然這個語境也默認了他們就是大多數),批評他們就足以指涉整個群體。舉個也許不算太恰當的例子,比如曾經有穆斯林婦女在法國海灘毆打比基尼女性,批評者對這個現象的分析也將問題指向整個男性群體,將他們納入整個男權體系,至少是穆斯林男權體系。和這個事件一樣,作出同樣行為的女性中的“自主獨立判斷選擇”被認為是非常少的,大都是為虎作倀。

在這個認知前提下,作者的論證或許不算偷懶。

@波儿

很感谢你能把我很啰嗦的一段话看完并提出意见。我想申明的是我回复里的观点并没有站在讨论对立面的任何一边。

你的观点我非常的同意。当然也有女性有“厌女症”的成分。“娘炮”这个词当然有歧视的成分在哪。

但你的观点同时也印证了我对作者逻辑的思考。男性女性都有可能有“厌女症”,那为什么作者直接把问题简化而树立一个以“想征得同性认可”的男性群体为“假想敌”呢?

这样的“想征得同性认可的”男性群体占“厌女症”支持者群体的多少比例呢?

如果直接树立一个这种形象鲜明的stereotype,是不是能让作者之后的推论更加直接但有欠斟酌呢?

对于一个严肃的深度文章,我只是不认可作者这样偷懒的动机。

设想一下以下的这四种情况,如果节目第二天的家长评论以及传播评论的主要人群是:

1. 那篇广泛传播的文章作者是一名母亲,最初的探讨也全都是经过女性群体的传播中得以散播开来。

2. 那篇文章的作者是一名母亲,最初的探讨是在父亲们的群体里传播开来。

3. 那篇文章的作者是一名父亲,最初的探讨是在女性的群体里得到共鸣。

4. 那篇文章的作者是一名父亲,最初的探讨群体由同样年龄层的父亲们组成。

如果把以上父亲或者母亲的身份换成成年男性,成年女性,老年男性,老年女性,青年男性,青年女性,以及最初的讨论群体换做其他身份,这样的排列组合可以占满整个篇幅。

设想这样的不同情况跟本文有任何联系吗?那一起看看下面这句话:

“因此,攻击“娘炮”,对于认可传统性别秩序的男性而言,就是自证身份的保命牌,唯有向男性集团的同伴宣誓自己的厌女症,他们才得以维持来自别的男人的认可,才成其为’男人‘。”

其实作者依然摆脱不了这样的逻辑:先把问题简化而预设一个假想敌,再证明这个假想敌的思维偏执,所以由此得出这个正在传播的理论就一定是一种压迫一种歧视。换句话说,这些传播反对娘炮的声音来自于想“认可传统性别秩序的男性”。可我们知道传播的途径,参与的人群,都是由什么样的人群什么样的思想所组成的呢?

也许接下来的观点有点跑题,但这让我想到了以前李安导演的一部讲述美国南北战争的电影《与魔鬼共骑》。电影里有描写一个参与了南方军的黑奴。可南方作为奴隶主的代表,怎么能有黑奴参与抵抗北方军呢?这怎么可能政治正确呢?

所以,回到本文,所有这些散播攻击娘炮的声音,一定都来自于“认可传动性别秩序的男性‘。

也许,如果可以落俗的话,这些声音一定来在于中年油腻男。

是吗?

他們擔心,被「娘炮審美」主導著的國家,萬一發生戰亂,就無法保證國家安全。這恰恰自我承認了,世界上絕大多數的戰亂,紛爭,都是由所謂「男性氣質」、「陽剛氣質」者,以及由此推演出的叢林法則所引導的。那我們是不是可以大膽假設,如果這個世界是由他們口中的「娘炮」主導,是不是就會少了很多戰亂呢?個個男人都乸型,世界永遠有和平lol

還有,「紅唇白齒」又怎麼了?這不是一個男女都適用的審美嗎?如果一個人口唇發紫,成口煙屎,是不是就好man呢?我覺得是應該去睇醫生了。

其實娘炮也好,陽剛也好,作為一種審美,每個人都有自己選擇的自由。我很難想像有一種審美,會危害國家安全,社會安定。如果有,那也只能是那個整個社會都「不愛紅妝愛武裝」的年代的審美。

cctv的問題就是在於,搞了一個廣告太多,質量惡劣的爛節目,強制所有學生觀看。這種秉持「統一思想,集中管理」的教育理念,才是毒害的根源。

你不一定要喜歡娘,這世上你不喜歡的東西多了,但不讓它們存在就是犯傻,因為這直接關係到庶民的思想自由。讓它放着,允許它被放在某個位置,相信我,對你有好處。

也真是夠了。「娘」為什麼會是「惡果」是問題?和metoo和LGBTQ一樣,「娘」拉開了性別光譜,一旦多元,便不好管理,異議會更多。一切都是政治考慮。要分析社會心理,腦子裏就不能有預設的優劣標準。這反映的恰是與統治者心理暗通款曲的保守意識。

先抬上央視,再動用輿論炮轟,它的「禁」一早開始。涉及流行文化,青年歸屬,不敢明用家長式高壓罷了。

为什么“娘炮”之风盛行?我认为本质是人民追求自由、公平、正义的精神被阉割导致的恶果,追求这些需要巨大的勇气、坚韧的意志、强健的体魄,抛开性别歧视的偏见,从生物学角度、人类文明发展历史的角度看,男性在多数时候更具备这些特征。但如今,可以看看各自的周围,但凡坚持思考、敢于批评、追求自由公平正义的人,鲜有好下场。于是人们只好去追求纤细柔弱的玩物,来麻痹自己对于现实的失望和恐惧。广电新闻传媒机构与“真理部”打交道最多,因此也最能揣摩“老大哥”的圣意,所以荧幕上的明星,也都被挑选出一些能够迎合这种审美口味的“娘炮”来充当。

说了很多的样子,其实什么都没说,而且,不要男性气质的话,未来这个国家的路要怎么走?千万年来的弱肉强食的丛林法则,什么时候过时了?

太多说到心坎里的了。

今年暑假回家,和六岁的小侄女聊她的幼儿园生活,说到她喜欢的动画片,她突然冒出一句“男生要看男生的动画片,女生要看女生的”,当时心里的动荡不可谓不大。

我最怕这是她幼儿园老师向她们教授的“知识”,但幸好她否定了我的猜测。一年只在寒暑假回家的我并不知道她是如何得出上面的结论的,那天我和她说了很多关于性别的问题,男孩子留长头发不叫“假女儿”,小女孩也能看《奥特曼》……

一年中在家的时间很短,她的成长我也参与不了太多,那天晚上我躺在床上想她未来会成长为什么样的人呢,当别人都在她的世界里不断加深性别刻板印象的时候,我的努力会对她产生一些影响吗。

葉大鷹對于起用一個和自己先人氣質完全相反的演員的決定而有所不滿是可以理解的,當然他以攻擊一

位藝人的形象來表達是不對。作者關於【傳統的異性戀秩序中】的男性集團氣質喜好見解我認為有值得

商榷的地方:其實很多東亞國家都有女化男性的欣賞傳統,比如中國的男色審美,從帝王男寵到戲曲中

的理想伴侶,男性都是以一種女性化的外形和性格出現的;中國傳統戲曲中的很多女角也由男性來演出

,並且富貴人家捧角、玩狎這些男性也是普遍的社會風氣。到了國族民族主義大盛的近代,梅蘭芳等擅

長扮演女角的演員更是風靡中日,社會地位也高。反觀男性氣質最旺盛的武將勇士往往只是被貼在門板

上避邪,上朝地位不及文官,房中花月不及才子。到了現代,【娘砲】產業鏈也是最保守的東亞國家最

為興盛,最開放的歐美受眾鮮少。很多東亞女性在談到男性特質的時候,對“肌肉男”的反應都是“惡

心”“暴力”(這顯然是一種從來不受譴責的定見和歧視)。

在權力體系方面看,作者整理出男性內部抱團的一個特征是排斥“不夠男人”的同類,我們可以看到“

假小子”女生受歡迎。很多出色的女性企業家和高管並沒在外形氣質上擬態男性,但是擁有很多“屬於

男性”的特質,比如果斷、進取等等。男權場域裡面的競爭是很激烈的,為什麼“低男人一等”的女性

爬上來并掙得了優勢地位沒有引來憤恨的同時“自甘墮落”的男性又遭受同類的嫌棄?為什麼他們主動

退場、放棄競爭之後不會像文化偶像一樣受歡迎?這一點耐人尋味。

最後,少兒的身體未曾完全發育的時候,最好的教育是展示其天然sex的自然發展形態,等到他們成熟之

後可以根據自己的性別認同演化自身,而不是模仿那些消費主義包裝下刻意模糊和逆轉性別的偶像。

樓上幾位正證明了作者文中所說的審美和性別角色僵化。生理男性化妝為什麼就是「奇怪」、「不自然」,甚至需要國家機器介入去「矯正」,不正是性別刻板印象的結果嗎?

流行文化本來就是由傳媒塑造而成,肌肉男或陰柔男,深膚色或淺膚色皆然,不應該有優劣之分。大吃營養食品練出誇張的肌肉,和擦過多美妝產品的artificial程度相差無幾吧?為什麽從事後者的男性會受到更多批評才是這個議題的核心。

这篇文章讲的是性别文化与表现形式应该多样化。但是我的观察,恰恰相反,目前的性别表现形式并不多样。反而呈单一发展的趋势,以韩式为主流审美的发展愈演愈烈,这种泛娱乐化的现象是大众真正讨厌的。试想,现在所谓的饭圈文化都是在青少年时期,在网络时代,确实容易受到“浓妆艳抹”的影响,这个年龄的人,似乎并没有形成成熟的对美的认知,而当前的认知是娱乐强加给我们的。女性化的男性形象也好、靡靡之音也好、硬汉也好,都是不可否认的多元化形象,但现在,确实充斥着靠浓妆、眼线就能博人眼球的娱乐之风。文章对娘炮衍生出女性贬低的意见本人觉得有些过度解释。

很多人反感的是娛樂圈禁什麼限什麼都是一張紅頭文件了事,行政大於一切。旁邊卻一大班人在叫好

“禁韩”要我们以国家外交政治为重、不许看韩国艺人,“限娱”是以国家名义规教我们不能欣赏有“道德问题”的艺人。这样的家长式管治(paternalism),不仅由家长实施在孩子身上,事实上中国政府正在对整个国家的民众进行这样的管理。从过去的“扫黄”,到今天的“限娱”,中国公民在政府眼中从来是任人摆布的孩童,连娱乐都必须由国家批准。严肃的电影如《公众敌人》可以被禁,不严肃的娱乐八卦公众账号也能被整治。在一个禁止脏辫、纹身、同性恋出现在电视屏幕,“建国后不能成精”的国家里,我不知道文艺创作还能剩下什么。

这才是问题的重点,那些自媒体的文章弱爆了

覺得有些矯枉過正是真的,但恐怕不如作者所說的包含對女性性別特質的貶低。

儘管我對dg的很多政策和行為以及其社會動員都不吝對其動機和能力水平有最大惡意化的踹測。

而對此次事件我卻認為是這些部門對於國內娛樂及影視圈的審美混亂,行業標準幾乎崩潰的情況作出的反應動機並沒有什麼問題,只是無法有組織,有條理地將希望表達的意見通過具有邏輯水平的語言表述出來。

事實上,現在整個東方流行文化,都有一個極大的問題。就是試圖通過與西方流行元素的對立形成鮮明的東方形象。

西方女性崇尚健康小麥膚色,東方女性偶像的形象就應該是粉白的。

西方男性強調有鬍子,皮膚粗糙有紋路也不是問題,大塊頭健壯,東方男性偶像就應該面白無須,體型瘦

削(當然要有點肌肉輪廓)。

但問題是西方的審美關多少是建立在自然生理選擇上演變而成的,但東方確實反向推演人為生成的。在可接受性上明顯不如西方那麼容易自然的被接受。

就是多數讀者對於上面差圖中的男性偶像的妝容恐怕也不會覺得自然。

所以其說是少年娘則國娘,我更認為是這次社會動員的參與者自己對於想要表達的東西不知道如何精確的表達。

不我認為此次社會動員想要說明的

問題,不僅僅是對男性,更包括女性,多度追求人工吸引力而失去自然吸引力。

在內地不論是男女偶像,或者是網美,或者是來香港旅遊的女性遊客,對比在香港本地的女性,男女藝人,他們的妝容面顯給人十分不自然,十分厚重,化妝過度的感覺。

這讓我不得不思考出一個特定中文的名稱“過度人工話化”。如果用英文,更加能表達我對這種不自然妝容的觀感。

簡單點就是too much

精確點就是too artificial.

化妝不是畫裝,應該根據個體本身的生理基礎去突顯其吸引力和特徵,而不是一味的將其“稚嫩”化和“去自然”化。

「21歲的鄭銳彬是中央戲劇學院音樂劇表演系第一名,22歲的朱正廷是上海戲劇學院中國舞專業第一名 。這些「娘炮」不少都有八塊腹肌,18歲的陳立農出道前還是中學生,是校田徑隊運動員,這一切都和網民想象的「腿都站不穩」完全相反。」

好優秀

其實對中國之外的市場,反而是收到天上掉下來的禮物,弱化中國娛樂及流行文化的輸出能力,反而由民風自由產業成熟發達的國家接手