人工智能來勢洶洶。機器人AlphaGo大戰世界圍棋冠軍之後,公眾意識到AI極有可能是引領下一個世紀的新學科。但教育界有一個頗為著名的「迷思」,蘋果公司的創始人喬布斯曾經問道,「為什麼計算機改變了幾乎所有領域,卻唯獨對學校教育的影響小得令人吃驚?」

有關「喬布斯之問」的回答眾說紛紜。在中國,上千所學校的學生們正在親歷人工智能帶來的改變。一則新聞寫道,在中國安徽省的合肥第六中學,學生們使用一個名為「智學網」的教學平台兩個月後,原本年級排名僅第十二位的班級,學習成績迅速提升至第一名。

這套智學網的開發者是科大訊飛,一家主體為中國科技大學孵化而成的高科技公司,專攻的方向是人工智能(AI)及語音技術。科大訊飛在2016年的國際多通道語音分離和識別大賽(CHiME)中,打敗微軟和谷歌,成為全球第一,名聲鵲起。

在中國,教育資訊化已經成為舉國體制中的改革方向之一。在國家教育事業發展的「十三五」規劃中提出要持續推進「互聯網+教育」發展,「把資訊技術手段有效應用於教學與科研,注重教育資訊資源的開發和利用。」根據中央電化教育館的數據顯示,中國中小學聯網率從2011年的不足5%,到現在85%以上中小學有寬帶網絡,當中一半以上使用多媒體教學。

如同其他被互聯網滲透顛覆的領域,更多的科技公司想要進軍中國教育界,並用「產品思維」重新定義教育的效果:什麼樣的產品被老師和學生接受,如何運營才能不斷擴大使用人群和影響力,還要基於大數據和算法,不斷迭代產品。

但在真實的課堂上,AI是否可以學會所有教科書上的知識、解題思路和應試方法?它能夠幫助學生提高成績,還是提高學生的學習能力?它究竟是應試教育的顛覆者還是幫兇?「AI+教育」到底要怎麼做?

解決中國教育的剛性需求:成績和升學率

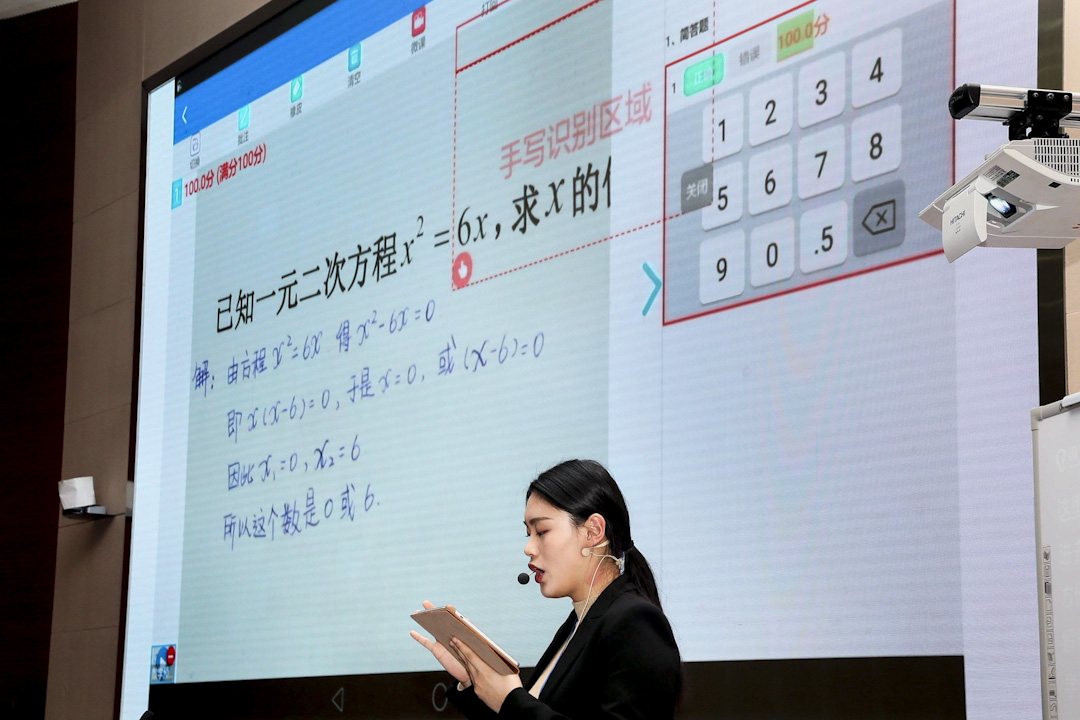

2017年3月底,安徽省合肥市第八中學正在迎接來自全國的2000位老師現場觀摩「智慧課堂」。這所中學高一年級的全部課程都使用科大訊飛開發的一套智慧課堂系統,涵蓋了語文、數學、英語、物理、化學、地理和政治等主要課程。

課堂形式發生了改變。老師不是敲黑板寫板書,不是切換放映幻燈片,而是手捧一台平板電腦,一邊在學生之間走動,一邊在屏幕上滑來滑去。每位學生手裏都拿著一個手機,就在手機裡回答問題。譬如,老師在平板電腦上給出一道選擇題,學生在手機上回答,系統提示全班回答完畢,正確率為59%,正確答案是A,但很多學生選了C。老師便可根據統計結果來進行針對性的講解。

課後,合肥第八中學的政治老師嶽梅告訴端傳媒記者,這幾乎是她每節課必須用到的教學工具,因為她可以「立馬得到學生的學習反饋。」

學校的各個角落都有WIFI覆蓋,真實的課堂成為在線討論區。一堂語文課上,大家在學習唐朝詩人杜甫的組詩《詠懷古蹟》,老師問到:「昭君嫁入異域,地位極高,為何怨恨?」學生便在手機裏的討論區裏留言,課堂大屏幕上可以看到同學們的實時答案。「這至少鼓勵了更多同學發言討論,比請一個同學站起來回答互動更多一點。」語文老師阮晉豹告訴端傳媒。

當然,這僅僅是課堂上能看到教學形式「升級」。

2004年,科大訊飛已經開始在教育領域投入研發,但科大訊飛執行總裁吳曉如表示,他們並不容易獲得教育市場的認可。和其他新產品的商業邏輯一樣,如果新的教育產品並不能解決老師或者學生的剛性需求,那產品就算「叫好」,「也不會叫座」。

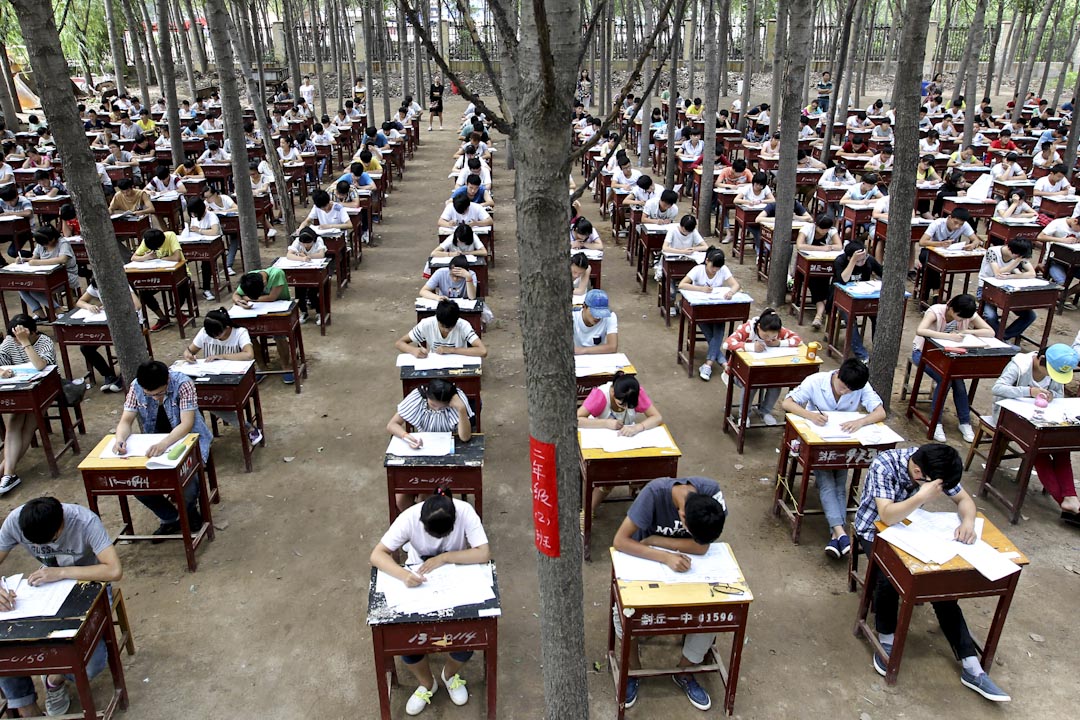

在中國,教育的剛性需求是什麼?「現在教育產業都在努力找到應試教育中的痛點,首當其衝的必然是如何提高成績和升學率。」華東師範大學教育技術資訊學吳永和教授接受端傳媒採訪時說。

合肥八中自然也不例外。作為安徽省的省級重點中學、國務院總理李克強的母校,合肥八中在2016年的高考成績,本科達線率將近100%(99.3%),意味著幾乎所有學生都考上大學;其中「一本」(指在高考錄取中第一批招生的大學,多是名校)達線率是94.33%,是合肥市的第一名。對於成績和升學率的競逐,以高考為節點,每年都在合肥八中上演。

只要想做,作業可以無窮多?

在科大訊飛所展示的產品中,最核心的技術是「個性化習題推送」和「智能批改作文」。前者的目的非常明確:有針對性的習題訓練,從而提高學生的成績。

如果學生在科大訊飛的「智學網」上做大量習題,計算機就會收集學生的錯題,匯成錯題集,並且針對學生的弱項重點推送適合他的習題練習。比如,一位學生的弱項是解二次元方程式,那麼你收到的習題可能就是解20道同類題,而不再是一套一套刷完整的考卷。這幾乎就像教育界的「今日頭條」(「今日頭條」是一款依靠大數據和算法的新聞平台,根據讀者的閲讀習慣和喜好,推送個性化的新聞)。

科大訊飛認為,這套系統能夠幫助學生減負,提高學習效率。「多出來的時間,是不是可以做創新性的教學,或者到操場上跑跑步?」 吳曉如說道。

但是,實際情況是什麼樣呢?科技提高了效率,卻可能讓學生更加忙碌。

智慧課堂的實驗在合肥八中高一年級進行了三個月。學校、老師、學生、家長都在體驗和感受這種新型教育方式帶來的變化。學生能夠得到即時的作業和考試反饋,每次考試都能有一份細緻到每一道題的掌握情況的報告。「甚至可以對著手機完成英語朗讀作業,以前我們布置課文朗讀作業是無法檢查的。」英語老師李政說,「這是感受到最強烈的一點,通過技術把教和學更好地關聯。」

但未來學生的作業或許不會變少。就像有了社交軟件之後,下班之後也收得到工作訊息。「老師不用再批改作業了,通過終端布置作業變得非常輕鬆。但學生卻收到更多作業,他們等於進入了一個海量的題庫裏,只要想做,作業可以無窮多。」李政覺得。

機器人批改作文,挑戰學生的創造力和個性

科大訊飛的另一項核心技術是「智能批改作文」。

記者看到AI批改了全班50多位同學的英文作文,並生成了一份分析報告:最高分、最低分、優秀率、及格率,以及錯誤分析一目了然,還羅列出班級高頻共性錯誤的統計表,比如拼寫錯誤、冠詞和限定詞使用錯誤、固定搭配短語錯誤等。老師再根據這份報告向學生講解。

AI批改作文的時間不超過1分鐘。而在過去,「2個班100個學生,一個老師需要兩周才能批完。」英語老師李政說,「這確實極大釋放了英語老師的工作時間,學生也能第一時間拿到清晰的作文反饋。」

並且,學生不需要一定用電腦打字交作文。手寫識別的技術也逐步變為可能,就好像人們在智能手機屏幕上手寫識別一樣,將一整篇作文掃描進電腦,AI會自動識別為電腦字體。目前,科大訊飛還正在測試批改中文作文。

但是,除了語法正確、書寫流暢,作文還最體現學生個性化思想、創造力和批判性,AI真的可以鑒別和批改嗎?「理論上來說,標準化的考試都可以,」吳曉如認為,大數據的原理是樣本夠大,AI向優秀的老師學習批改的維度、力度、標準,就可以批改作文。「這就是技術能夠幫人解決的,優秀經驗模板化。」

如果中國學校的英語考試作文可以用AI批改,那GRE、IELTS、TOEFL這些國際化英語水平考試的作文呢?中國的「新概念」大賽(『新概念』大賽是中國著名的面向年輕人的創造性寫作比賽)裡的作文呢?這仍然是很多人的質疑。

「電腦批改作文的好處是,不會有偏見和主觀好惡,也不會因為老師水平的參差不齊,打分習慣的差異,地域的區別打分有區別,從某種程度上而言更公平,」資訊教育學者吳永和說,「但新概念作文就不一定了。人和技術最大的不同是,人有創造力,一個沒有創造力的機器是評判不了創造力的作品的。」

把每個學生的行為都管起來

除了提高學生成績,AI教育還可以被用在管理上。

在科大訊飛總部的展示體驗廳,從全國各地而來的幾千位教師分批到這參觀科大教育產品展示,那是一種正在試驗階段的未來教育管理模式。

一切都是可以被量化的,包括行為。在教育展示區的屏幕,可以看到一個學校完整的大數據後台,關於班級、學生、老師的每一項數據都可以被調取,並且用不同的顏色將以標識和區分。

以兩個平均成績相同的班機而言,它們的整體情況被分為三個大的模塊——學業成績、學習壓力、教學策略。當中,學習成績自然是直接以數字顯示;學習壓力的量化方式是:睡眠、焦慮情緒、樂觀情緒、負面情緒;教學策略包括:微課講解、試題講解、作業點評、課堂互動和教師鼓勵。這些所有的模塊都會有評分系統,再乘以相關的系數。得到一個班整體情況分數或者等級。

所有的數據會根據學校和老師認為的重要性,被放在一個大的年輪模型裏。最核心的圓圈可以是考試、講解、課堂互動,外圍一圈的是課外閲讀、自主學習、課後作業。再外圍一點的是藝術修養、睡眠質量、體育活動、思想品德、情緒等等。

情緒如何評定?在這個模型裏,電腦程序可以自動抓取學生在社交媒體上的言論。一句粗口,都有可能會給你的情緒和思想品德打分。而老師、校長、家長、教育局將會牢牢盯著這個精密、無所不包、連同一切的數據庫。

但這勢必會引發更大的爭議。

「AI想做的是教育的管理,不僅僅只看分數,而是容納更多其他的元素,比如如何量化『德、智、體、美、勞』」(『德、智、體、美、勞』是1999年《中共中央國務院關於深化教育改革全面推行素質教育的決定》中提出的教育方針),湖北教育局一位老師點評到。

「但管理應該是有邊界的,對學生管理是不是該討論一下什麼是隱私的範疇?」另一位不願具名的老師在觀察了科大訊飛這個數據模型後對端傳媒發出感歎。「這讓我想到了監控,細思極恐。」

在AI技術發展更為前沿的美國,AI教育遇到的最大阻力是大數據的建立。美國每個州的法律不同,學校的教育數據、學生的數據都涉及隱私權的問題,更別提數據共享。美國家庭教育權利與隱私法案「Family Educational Rights and Privacy Act」限制學校披露學生數據的對象,其中包括第三方研究機構。

目前,中國的學校和法律似乎尚未意識到這其中的隱私問題。至少就目前看來,這套全方位的管理模式仍然停留在科大訊飛對教育管理的想像。它被放在科大訊飛的展示廳總,供不同的教育從業者參觀和品頭論足。

如果科技主導了教育,科技產品是否能迴避社會責任?

在合肥八中智慧課堂的展示完畢後,王建明校長做了簡單的分享,著重強調了一點擔憂。

「資訊化向上可以改變老師的教學方式,向下可以改變學生的學習方式,『這』都是對的。但資訊化不能用來成為應試教育的幫兇。」王建明說,「如果各種平台用來分析成績,推送訓練題,只會更加重學生負擔,不如不用。從這點說,我們要跳出實用主義。」

吳曉如在之後的發言中做了回應,他認為科技的發展是必然的,並且工具無罪。「我們只是提供工具,關鍵看校長你們如何使用。」吳曉如輕巧地迴避了這個問題。但作為一家商業公司,吳曉如在接受端傳媒採訪時表示,「創造客戶價值是是一家商業公司首要職責。應試教育無法擺脱功利化,如果沒有效果,學校也不會使用和推廣,但我們希望我們的產品確實能幫助學生提高學習效率。」

「在大環境不改變的前提下,千方百計提高成績的手段是無可避免的,」家中有初中學生的家長魯東告訴記者,「無論科大訊飛的智學網有沒有,都會有其他各種手段提高成績。或許這種方式對學生傷害最小,沒有這個手段之前,用更多的時間、精力,遭受更多的挫折就為了提高成績。」

吳曉如認為人工智能能夠幫助解決兩個教育中的關鍵詞——效率和質量。「在一個教育家眼裡應該有更大的願景,比如提高中國學生的創造力和批判性思維,」魯東說,「但科大訊飛顯然並不以此為追求。」

另一個被反復爭論的問題是,AI教育作為一套高成本的教學工具,會不會造成教育階層的分化。有錢學校可以購買AI系統,而偏遠地區的貧寒學生,沒有AI助力,是不是更難考上北大清華?

「就和有外籍教師的私立學校一樣,教育資源是可以用金錢衡量的,這本質上是商業社會的不公平,不是科技的原罪。」魯東認為。

「推動農村地區教育資訊化是政府的工作,互聯網可以使教育資源更平等。」吳曉如對記者說,「和你說的可能恰巧相反,如果農村的孩子可以看到北京重點高中老師的上課視頻,這可以彌補教育資源不均衡的問題。」但這或許是一個基於理想狀態的假設。

「我們現在遇到的問題是開發AI的工程師並不懂教育,而老師並不懂AI,但未來AI將主導教育。」合肥八中的校長王建明再論壇上指出。吳曉如透露,現在已經有8000所學校在使用科大訊飛的教育產品。如果一種科技產品主導了未來教育的走向,是否可以迴避自己的社會責任,不談價值觀?答案顯然是否定的。

「就好比菜刀,可以切菜也可以殺人。」吳永和對端傳媒表示,工具如何被好好使用,需要教育和科技更深度的融合。總的來說,AI教育在中國剛剛起步,「創建什麼樣的教育工具?怎樣創建教育工具?如何應用好教育工具?這才是下一步AI+教育要思考的方向。」

(實習生楊思羽對本文亦有貢獻)

不能,甚至相反。

应试教育,包括高考在内。作为教育是很有问题的,作为人才选拔制度,我真想不到第二个高效且公平的替代方法了。至于互联网手段,在中国是否能被推广,还得服从于考高分。

轉頭問那般牆奴一聲:台灣是中國的嗎。

那群奴又雞血上腦異口同聲:寧讓台灣不長草,也要收復台灣島,要島不要人,留下周杰倫⋯⋯

別不爽我一直嘰嘰歪歪吐槽這一點,

因為老娘現在還處於對牆國小粉同持續性陰影中⋯

這個故事的簡述版大概是這樣的:

台灣同婚釋憲成功後一日,

我和一群牆國籍同性戀約在窩裏舉杯「各懷鬼胎」的慶祝,

席間聊了很多,她們也知道我釋憲那天特意跑去刷人頭打氣了,然後忽然之間,

有一條萬萬沒想到的小粉同,

突然語出驚人,超得意洋洋的來一發感嘆道:

其實我們對台灣同性婚姻合法化都有貢獻,看我經常去網易平權歌像「彩虹」那評論,說明還是有效果的⋯⋯⋯

??????⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

就更別說什麼把問題扯到什麼根本性的問題「學術自由」「黨支那退出校園」這麼「高級」實則富有起碼現代文明常識的高度來扯了。

去和很多牆奴光講什麼「學術自由」,

他們都會睜大一雙雙「純潔無害無毒」狀的眼睛,眼神和一奴臉都透露出「你在說什麼?」的神秘費解和茫然失措。😄

連牆內財新網都發了那個調查報告,就是斯坦福大學和清華還是北大的研究小組在牆國那些城鎮農村的實地調研,發現牆國現在的嬰幼兒,處於腦殘智障級別的比例可觀喜人,因為長期缺乏父母的陪伴(大多數城鎮,尤其農村的小牆奴都是由爺爺奶奶什麼的老牆帶的),加上其他各方面原因,就導致和其他國家相比,學名叫什麼「智力認知落後」,俗稱「傻逼」「弱智」的數量驚人,

不信不服的自己去查,就前陣子發布的,

所以再看這篇文章,嘖。

哈哈哈哈

先解决教育公平问题吧,大城市学生不能代表中国学生。

上面几位朋友的发言说出了我的心声。这个样本实在是太不具有代表性了,别说ai教学,占整个教育体系绝大多数的三线及以下城市的学生,不要说享受多媒体教学,就算是能够与一二线城市匹配的普通教学都难以获取,教师队伍极其分化,学校资金也远少于大城市学校。说实话我是反对现在这种趋势的,只会促进教育不公平。作为一个三线城市来的学生已经深受其害,如果大城市再利用ai扩大优势,那小城市及农村学生将永无出头之日

一年半前在长沙长郡雨外教育实习的时候就有这种电子教学班了,一共俩班,人手一台iPad,上课发下课收,记得每年收一笔上千费用。iPad上教学内容和文章所述大体类似,但没那么全,发展初期。成绩的话,半个学期观察(月考+期中),没有明显起色。重点班比不过,普通班中上下浮动。

学习这事儿还是一靠自觉二靠环境,家长能够养成每天回家读书的习惯,以身作则最好了。

另外,科学发展不能讲中立性(齐格蒙鲍曼 现代性与大屠杀),一定要避免“研究科学不讲人性”(甘地 七宗罪)。以目前天朝的体制结构,任何“不惮以最大恶意”的揣测至少我认为都不是危言耸听。

这种软文赶快撤下去吧。放首页第一条不妥吧。

寫這種聳人聽聞或假裝杞人憂天文賺眼球

好新闻是需要憋大招的,之前有许多篇蛮有看点,这篇稍弱一些,很正常,因为在等大招CD。看客们多包容,静候好文章😄

這篇的水準,即便不是軟文,也請再考慮一下是否能放在「深度」板塊裡。

作者所想或许是通过一个现象去看待整个教育问题,立意良好,却不免有偏颇的感觉。AI教学据我所知还在讨论中,据我所知应该没有正式进行采用。第二,数据收集量过窄,缺乏可信数据基础。很难撑得起“深度”的概念。在目前的社会中“云课堂、微课堂”等众多短频快的线上课程才是主流,他们不仅影响了社会人员再教育、也为学生在课余时间学习自己喜欢的知识提供了一种非常好的途径。网课的社会化、使得学习成本大大降低,一部手机一部ipad,随时都可以开始学习。这种变化不能不参考进去。不妨设想,或许是人工智能最终会被官方采纳、而网课社会化则会成为补充。这会不会成为一种新常态?一篇深度不能仅看一点,更要有纵向的观察。

我支付会员费快两周了,还是看不到付费内容。想问是不是支付宝付款有问题?在哪里可以解决。

讀者好,或許你購買會員與註冊帳號所使用的郵箱不同。我們已於 7 月 13 日給你發送了郵件,請你查收一下並回覆,我們會儘快協助你解決。

楼上说的有道理。我虽然不是专业人士,难以一针见血地指出问题所在,但是这两篇文章都给我一种相似的奇奇怪怪的感觉。

我感觉问题可能在于:对于作者想要记录的时代现象来说,选取的「切口」过于狭窄,采访的对象过于单一,让人搞不清楚究竟是想要写这一个对象还是想要描述时代现象。感觉上虽然打着后者的旗号实际上却是前者。

不过,到底是哪里需改进还要大家讨论得出,现在就扣上「收钱软文」这个罪名,端传媒怕是担不起,并且我也(无脑地)相信事情应该不是这样的。

又是一篇高明的软文广告。

最近端传媒冒出来两篇了。

上一篇是那个什么心理学公众号的文章,

试图分析社会心态。

我为什么说这篇报道涉嫌软文?

以下个人意见,供参考:

1.信源狭隘

报道以合肥八中的信息技术课堂应用为基础,

介绍了科大讯飞的智能学习产品,

引用了华东师范大学教育技术信息学一名教授的评价,

意在说明人工智能对中国教育,尤其是学生的影响。

可是,除了一位学生家长的支持实用主义观点外,

没看到任何学生的表述。

更不合适的是,勉为其难的四方

(一所学校、一个产品、一个专家、一个家长)

证词,怎么就能代替中国的信息技术教育现状?

2.信息技术教育弊端呈现不足

个人不才,正是互联网教育行业的从业者,

虽然是半路出家。此前还是新闻专业学习者和从业者。

除了文中呈现的信息技术鸿沟外,

老师、学生在使用信息技术进行教与学的过程中,

实际更加淡化了人与人之间的交流。

面对冰冷的屏幕,即便现实中人与人面对面,

都需要通过一个信息技术终端来呈现学习过程和成果。

强化了机器,弱化了人。教育上的一个科技伦理问题。

其他的依赖性、教学基本功和能力下降等,

都没有涉及。

3.行业功课不足

我不知道特约撰稿人在做这篇采访和报道时,

做了多少信息技术教育、远程教育行业的功课,

但从报道中,仅仅围绕上述四方的呈现,

反正我是没看出多少。

“国培计划”(国家级中小学教师培训计划)七年,

客观来讲,通过远程教育提升了教师的整体素质和能力,

但其间的弊端却同样不少。教学依然以考试成绩为圭臬。

教师在教学过程中,使用信息技术的能力令人堪忧。

名校的年轻教师对新事物会保持兴趣,具备一定的动手能力,

但他们的备课压力、面对传统教学法的质疑的压力、

自己内心的压力,都很大。其他情况下的老师,

对新生事物持观望态度的比重太大。

希望端传媒的报道能够再专业些、深入些,

更能够经受得住读者的质疑和审视。

不要做得跟大陆的无良媒体一样,

软文广告横生,却从不做明确标注,

还一副“行业标准以我为准”的高姿态。

这种方法只会导致在应试教育的路上越走越远,应试教育是要被改革的,而不是被强化的。