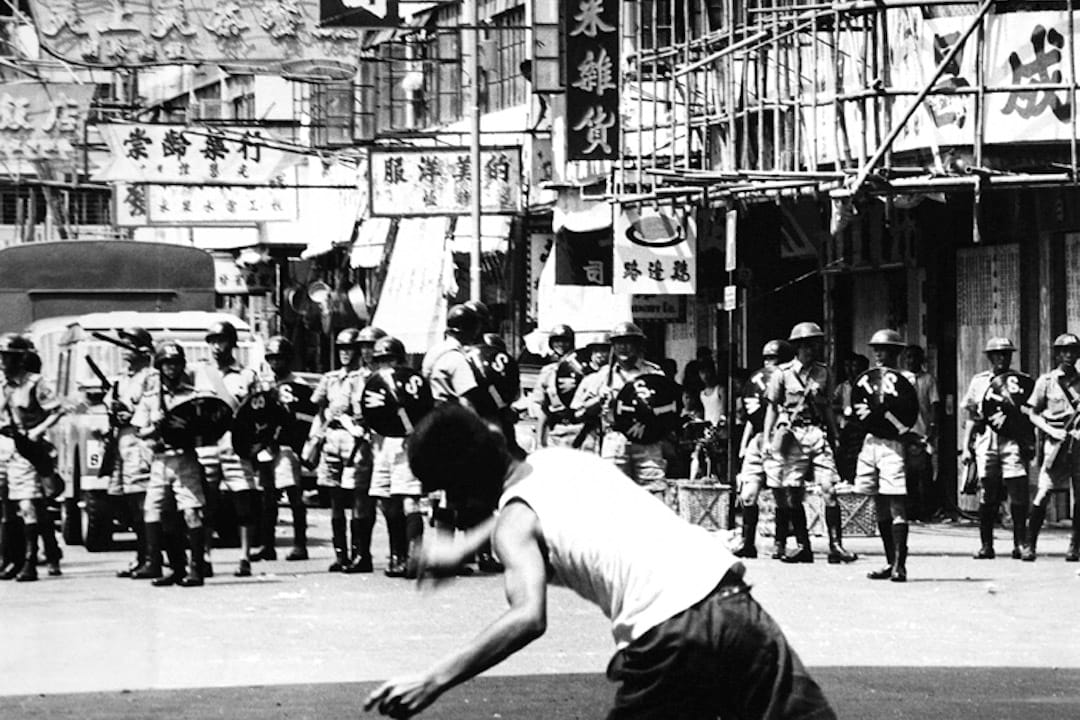

【編者按】: 50年前的5月,香港發生了一場為時8個月,出現逾千個真菠蘿(土製炸彈)、造成51人死亡、八百多人受傷、近二千人被檢控、受影響人數以萬計的左派暴動,一直被認為是香港戰後歷史走向的分水嶺。50年後的今天,官方依然諱莫如深,民間各方則竭力尋找當年的資料和親歷者,當中有人希望獲得平反,有人希望還原真相,有人希望對抗遺忘……六七暴動研究者、香港城市大學公共政策學系教授葉健民將一連三天,於《端傳媒》分析六七暴動中的英方因素,為歷史補遺。

六七暴動,是香港本地左派力量的總動員。當年「港九各界同胞反對港英迫害鬥爭委員會」(簡稱「鬥委會」),就是由差不多所有左派組織的頭面人物傾巢而出,走到前台而組成的。 六七暴動對愛國力量的其中一個傷害, 就是把自己的底牌全無保留地揭了出來。資深的愛國人士吳康民便曾批評,這場鬥爭令很多低調地從事群眾工作的左派人士也要粉墨登場,暴露了身份。但暴動之後,這些「左仔」卻為社會主流所排斥孤立,這對之後數十年愛國力量的發展,有着難以估量的負面影響。

不過,無論如何,六七暴動期間左派有力與港英周旋超過半年,反映出他們在1960年代中期,已擁有一個相當雄厚的社會基礎。這一方面是中共在香港數十年苦心經營的成果,但港英長期以來對民生困苦的漠視態度,也為左派勢力提供了一個有利於擴張勢力的空間。