「我唸的語言學分支較側重社會文化一面。我相信不同的文化之間就只是不同,沒有比較好或不好。我也不用很本質的方法去說哪國文化如何如何,因為那無異於種族主義。我這本書不是想告訴別人馬尼拉是怎樣,菲律賓和菲律賓人是怎樣,而是希望用短小的篇章,把我所看到的社會各個階層的面貌、社會的多元呈現出來,盡量不加主觀判斷。」黃駿說。

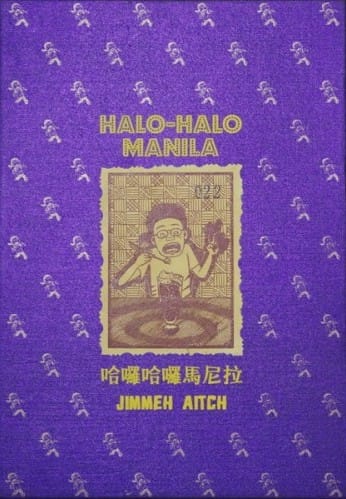

是故,他的作品得名自菲律賓當地流行的街頭冰品「Halo-Halo」,以其「混了很多料」的特質,來意謂作品的表現風格與五味雜陳的城市形象。

作品得名自菲律賓當地流行的街頭冰品「Halo-Halo」,以其「混了很多料」的特質,來意謂作品的表現風格與五味雜陳的城市形象。