【編者按】薩依德在《知識分子論》中提到,知識分子是為社會不斷創造「危機」的人,他們遠離權力,位處邊緣,是思想上當的「流亡者」——「知識分子若要像真正的流亡者那樣具有邊緣性、不被馴化,就得要有不同於尋常的回應:回應的對象是旅人過客,而不是有權有勢者;是暫時的、有風險的事,而不是習以為常的事;是創新、實驗,而不是以威權方式所賦予的現狀。」

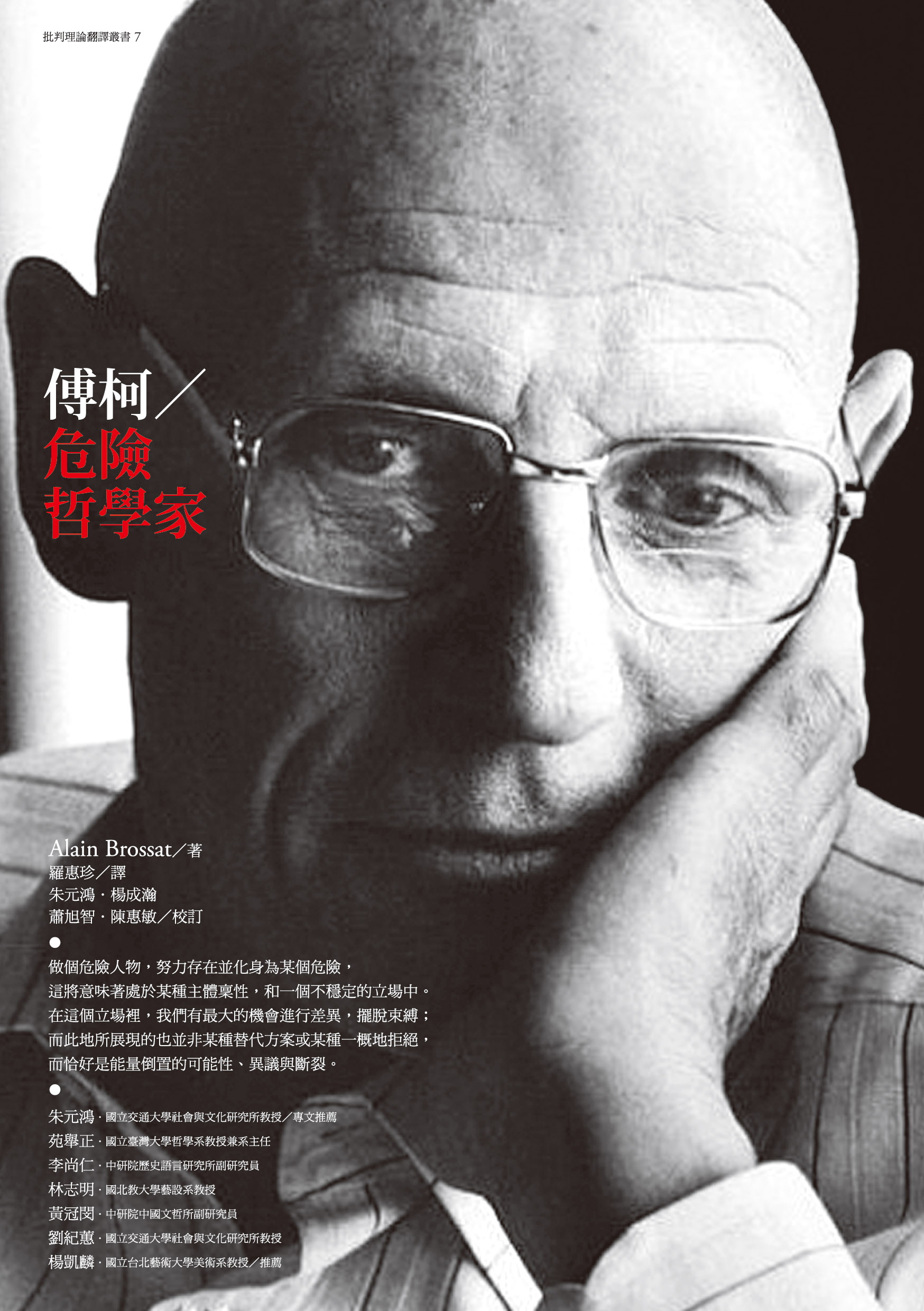

在《知識分子論》中薩依德曾說傅柯太過著重權力宰制,卻不夠關心人們的反抗。傅柯是誰?他是法國學術界明星、是備受折磨的同性戀者、是憎恨社會的毒品吸食者、是死於愛滋病的性史研究人……他這樣回應:「不要問我是誰,也不要希求我堅守自己、保持不變……讓官僚和警察們去費心保存好我們的身份證件吧。」

權力宰制是傅柯研究關心的主題。對他來說,權力指的不僅是統治階級把其合理性強加於整個社會的權力,他指出權力存在於種種關係之間,例如家庭關係、工作關係、行政與立法關係、媒體與群眾關係、各式各樣。換言之,我們無法說消除一個宰制群體後就再沒有權力壓迫——權力散佈、不定、動態流變。在關於權力關係的分析之中,《規訓與懲罰》可以說是其最重要的作品。福柯在書中開篇引了1757年羅貝爾·達米安(Robert Damien)刺殺國王路易十五未果後被行刑的歷史,然後隻字未評即轉引一份1837年巴黎少年犯監管所的規章,傅柯說:「我們看到了一次公開行刑和一份作息時間表。」這句話意味深長,從18世紀中期以前歐洲(肉體)懲罰囚犯的典型方法轉到較為「溫和」的(監禁與教育)懲罰方法,傅柯把後者稱之為「規訓」,也就是他眼中現代懲罰系統的完善。

對傅柯來說——「懲罰的權力從本質上來說與治療和教育的權力無異。」現代的懲罰系統不再以隔絕,消滅犯罪者作懲罰方法,他們宣稱懲罰的目的不再是報復,而是使罪犯接受(思想上)改造,重新做人。在監管所的例子當中,懲罰系統就是透過監控偏離規訓(作息時間表),去使少年犯日漸「習慣」規律的作息,使得心靈不再毫無節制,有所紀律。在這裏傅柯所透視的,是更廣泛現代社會的規訓,對傅柯來說,監獄可以是有形的,也可以是無形的教育,醫療,工作,社會文化,他們對人生的意義作出定義,診斷生活型態各異的人為有病,透過輿論壓力去改造我們的思想——我們每天都是被施加權力的對象,也許我們在同時規訓他者。傅柯呈現的這種現代權力圖像挑戰了大多數革命運動,特別是馬克思主義運動的前提,這裏並沒有特定的群體或階級是宰制的源頭,我們無法透過破壞或改造他們就得到最後的解放。權力存於日常關係之間。

在這裏我們就可以引入《傅柯/危險哲學家》這本書。這本書是Alan Brossat對傅柯思想的想法,其中最引我入勝的是書中第八章「鄙民、政治與事件」。在上述的引介當中,權力是個綿密的規訓網,透過各種方式掌控我們的心靈,從此控制我們的日常行動;相對於可由政黨、商業品牌、社會賢達所驅使或代表的「人民」,傅柯則稱那些不受馴化、不從社會主流、難以被治理的群眾為「鄙民」(the plebs)。鄙民屬於邊緣,不受社會主流認可,甚至被排斥,歧視。作者在文中舉到傅柯用過的例子,1961年10月17日,為抗議權力當局強迫性的宵禁,住在巴黎郊區的數千名阿爾及利亞人走上巴黎街頭抗議,後來他們成了被鎮壓的對象,二百多人被警察殺害。當時的法國沒有人談論他們的死亡,相反地大家卻每天在談論1962年2月8日,造成九人死亡的反『祕密軍事組織』(Organisation Armée Secrète,簡稱l’OAS)的夏洪(Charonne)抗爭。

傅柯藉此對比說明,在現代社會中「人民」的政治觀點與「鄙民」的政治觀點極具張力。「人民」是政治與歷史的實體,因為它們合符權力的預想,有敘事與書寫記憶的語言及工具。我們可以換個貼近一點的例子,2014年香港的雨傘運動,就我而言,會認為在金鐘的群眾,能在媒體上發言的反抗者都是屬於「人民」——他們溫和、有理有節,合符傳統規訓底下的生活形象,於是他們能被寫入歷史,他們的聲音與犧牲得到正視;相反的,那些在旺角的「社會邊緣人」,他們不善辭令,通是紋身,從事體力勞動,大多出沒在晚上,沒權沒勢,他們在權力規訓下也許是當「不太光彩或正當」的職業,再淺白一點來說,就是「形象不好」。結果他們的犧牲與熱血,並沒有得到政府的認可,也沒有得到反抗運動的權力正視,他們被視為「鬼」(奸細),「破壞運動」,也被宰制階級利用去分化反抗者:「這些人隨時會轉過頭來對你們動刀動槍,跟這種人結盟,對你們絕對不利!」。這個意義底下,他們都是不被理解的「鄙民」。

傅柯對我們說,「來自邊緣」的鄙民卻可能藏有真正的顛覆力量。他們面目模糊且出其不意的製造混亂騷動,這些爆發式行動卻一直為我們的日常刻下不可忽視的記號——有些東西出了問題,有些說話被消音了——「沒有人能證明這些嘈雜聲響所唱出來的歌會比其他人唱的更優美,同時能說出什麼真理。但只要這些嘈雜的聲響存在就夠了;它們對所有的消音進行反抗,以便能有個傾聽這些雜音的方向,並尋求這些雜音真正所要說的。」

我們不必完全認同鄙民的行動與主張,但我們要理解他們他們的存在本身就在抵抗整個城市的規訓,而鄙民存在於每個權力關係之間,我們可以是宰制者,也同時可以是鄙民。透過理解鄙民,我們得以置換政治思考的視角,獲得行動的自由。「這是道德的問題嗎?也許吧!」

端傳媒將會一連兩天摘載《傅柯/危險哲學家》,以下節選自本書第八章「鄙民、政治與事件」上半部份,獲「麥田出版股份有限公司 」授權刊出。

《傅柯/危險哲學家》

出版日期:2013年02月

出版社:麥田出版股份有限公司

作者:Alain Brossat

譯者:羅惠珍

鄙民、政治與事件

在傅柯所帶給我們的諸多具煽動性的言論中,有這麼一句話是這麼說的:學習將政治問題與國家問題分開來看。換句話說,這意味著多練習觀看那政治成形之處;在其中,種種匯聚的事件被打開了一道開口,並掀起了一股對抗那不可寬容的力量。在這個突破事件的開口中,權力運作的機器突然卡住不動了。因此,在這個缺口上便產生了種種位移,種種主體行動並得以掀開先前狀況的某種空虛的位移。在此,傅柯也協助我們理解到,馬克思主義的論斷在哪個關鍵點上束縛了我們對國家政治進行研究的方法——無論是國家的征服、殖民或解構面向的研究。傅柯鼓勵我們從歷史辯證,從進步與歷史主義,從作為所有政治馬克思主義主要象徵的拜物化——普羅大眾(le prolétariat)等這些使我們對政治的理解能力重新受到束縛和諸多的政治鎖鏈中掙脫出來。

傅柯並未提出某種政治行動的「重新變革理論」(théorie de rechange),他僅單單打開了他的「工具箱」。我們在其中找到了一些關鍵字,即鄙民、不可寬容、反抗、權力、事件。這些關鍵字有兩個面向,一個是對西方現代社會的歷史敘事進行規畫的可能性,這些西方的現代社會都逃過了虛假的替代方案——國家歷史或有著美好結局的革命歷史的制約。另一個則是提出某種政治行動方法的可能性,這個政治行動將可徹底擺脫建立於馴服所有代議制、議會與政黨政治之上的種種狀況。傅柯是個罕見的「場所」(lieux);我們從他出發,在議會式民主衰微之際便得以規畫某種對政治的更新或補救。這個政治的新型部署並不具新馬克思主義者所提倡的「替代」(Alternative)的迷思,或與前者立場相近的多個組織(例如:Attac)、另類全球主義(altermondialisme)之迷思。這毋寧是一種對所有不可忍受的事件的無盡反抗。在面對暴力時,這種反抗不會退縮,但會朝另外的路途(有別於權力當局所指引的道路)前進,或對得以釋放社會階級分化的這「最後抗爭」的決定性時刻進行辨識。這裡所呈現出的乃是傅柯的研究究竟如何可能為現代政治的一般性評論所用一事——傅柯的「第三類型」(troisième topique)著作(《規訓與懲罰》、《知識的意志》⋯⋯)對政治來說很明顯地具有某種明確與強化的作用。

而在重新思考政治的這點上,傅柯提出的第一個「煽動性言論」就是「鄙民」的概念。在處於不再能以馬克思革命理論進行反國家政治(對人群行牧民管理)的激進批判的背景下,鄙民這個觀念將以對政治的理解能力進行重新部署的姿態出現。傅柯有關鄙民的前提包括:從某種反社會學式的觀點來看,重點在於勾勒出這「某種東西」(quelque chose);這在社會、階級、團體及個體中以某種方式避開權力關係的這並非柔順或後退的物質,這離心運動,這倒置的能量,這避開之物。『鄙民』毫無疑問地並不存在,但卻有『來自鄙民的』(de la plèbè)的種種事物。」

只有當我們討論傅柯的權力觀念並將這些論點提出來參考時,它們才有意義。傅柯對權力的重新定義較著墨於散布、網狀結構、交換、流通、機器與部署,而較少著重於「占有」(appropriation)的議題、分離與集中的形式(傅柯將權力的問題縮減了至國家權力)。也許我們可以說,只要「權力向前推進」而產生脫離、反抗、脫逃或對峙的運動時,就會有「自鄙民的」或鄙民的效應。而當這些開口或逃逸線被畫出時,它們也將打開某種懸置權力的邏輯。它們打亂或懸置了「權力網絡」的效率,它們都是權力遊戲中不可化約的元素;在其中,鄙民乃是個重要的指標,例如,當監獄的受刑人起而反抗時。我們再拿傅柯舉過的例子說明:1961年10月17日,為抗議權力當局強迫性的宵禁,住在巴黎郊區的數千名阿爾及利亞人(Algériens)走上巴黎街頭抗議。就此,他們也因而成了巴黎警察鎮壓的對象。無論從歷史或社會意義上,上街頭抗爭的阿爾及利亞人,這群缺乏實體(substance)的鄙民,相對於權力,將以「倒錯」或「極限」的姿態現身。因此,我們從而也不能在任何一個歷史主題上賦予其地位,但其行動卻又持續地在正常事務上塗上記號。作為不斷湧現變數的鄙民根據所處的環境產生了多樣的效應,即中斷、置換和震懾的效應,其面貌與現身的方式都是無限地多樣的。根據秩序的邏輯,鄙民總會被定義為廢棄物、無法歸類、無法納入,甚至是齷齪下流之物(l’infâme)。有關前述阿爾及利亞人的示威抗議活動,傅柯曾在1972年如此說:「幾乎沒有人再談論1961年10月17日由阿爾及利亞人所組成的那場抗議遊行了。就在那幾天,警察在街上殺害示威群眾,並將他們推下塞納河溺斃,受害者有二百多人。相反地,我們卻每天都在談論1962年2月8日,造成九人死亡的反『祕密軍事組織』(Organisation Armée Secrète,簡稱l’OAS)的夏洪(Charonne)抗爭。」

在此,傅柯以激進且充滿對立的話語吸引了我們的注意。在現代社會中,人民(peuple)的政治觀點與鄙民的政治觀點間基本上是存在尖銳的對立的。人民是政治與歷史的實體,因為它有管道進入敘事與記憶,它是納入的行動自身(l’inscription même)。在夏洪的警察罪行中,從1962年2月起,許多的紀念活動、示威遊行、書籍、文章、大理石紀念碑等都標示著這段歷史,並對受害者進行著永久的紀念。表面上,這些受害者被歸為了某一群人民(un peuple)——共產黨員、反殖民主義者。但事實上,在這九名死者背後所清楚顯示的乃是一群可被描述與看得見的人民,他們不但被其所屬的團體所塑造,被他們的工會或政黨的領導階層所結構,也被過去與最近的英雄烈士所代表。

與夏洪事件形成對比的是,1961年10月的那個夜晚被警察鎮壓殺害的「大眾」(masse)都是身分無法辨識的無名氏。他們並未留下任何痕跡。在這個意義上,明確地說,這群大眾就是「鄙民」,重點並非因為他們是群體受害者,而是他們的所作所為和他們在當時所遭遇的全都將歷經某種消逝的狀況(condition de disparition)。直到今天,受害者的姓名從未出現在任何的紀念碑上,相關的警方檔案仍難以獲悉,現場的證人不但少之又少,且受害的人數更是難以查清。就此,官方的統計也難以取信,至今仍爭論不休。多數受害者的遺體不但不見蹤影,且正如警察局裡的相關檔案一般,根本難以尋獲。其中的一個非常強烈的對比便是集結鄙民並反抗權力暴力(針對阿爾及利亞人的強制宵禁)的能量在此所產生的對秩序邏輯進行阻斷的強力效應(住在巴黎郊區各處臨時搭建的克難小屋的阿爾及利亞人在此也挑戰了警方的命令,並抵抗著不停的威脅恫嚇)。如此立即的(immédiate)能力和這起在歷史上前所未有地被遺忘的事件,和這四十年後仍未處理的補償問題間形成了某種非常強烈的對比。在這個意義下,鄙民的行動不但與事件相連,也瓦解了警治的邏輯,同時更展現出了鄙民的溫和冷靜,如同1961年10月17日一般。或者恰恰好相反,鄙民的行動是為了展現憤怒、反叛、武裝、縱火或暴動,如同十八世紀常發生的民眾情緒反彈或十九世紀的騷亂暴動一樣。1789年7月14日,那些「大發雷霆的」工匠和市井小民才正要從普通老百姓開始跨出革命性的人民的第一步,便立刻因事件的環環相扣而投入了運動的浪潮。事件一個接一個如滾雪球般百分之百地形成了某種鄙民式的混亂暴力。而鄙民的運動在此也如同革命的序曲般巧妙地結合了人民--國家(peuple-nation)的國慶紀念日。這樣的事件就如同時間的純粹斷裂般,乃是某種前所未見的純粹造反。較之於人民來說,鄙民與事件的關係則更為接近。

人民因其記憶、傳統、「獲得的事物」(acquis)、在不同組織裡的身分和某些獨立的網絡而與國家綁在了一起。相反地,由於缺乏真正的實體,鄙民則是場合(l’occasion)的產物,他們的群聚乃是為了終結某個狀況、濫權或引發憤怒的事件,或為了對抗其所憎恨的敵人。鄙民會進行分散並重新組合,永遠多變;在其中,豐富的抗爭與戰鬥和具體的情感將會滲透到行動中的主體化運動。而群眾的能量則會被各個組織所接收——政黨、工會與社團協會——其功能便是對民眾與事件進行區隔。鄙民乃是一股力量,它們會不斷進行重組以反抗(contre)鎮壓性的權力邏輯和警治。鄙民所進行的乃是某種對權力的規定分配進行拆解(désassignation)的運動,而使得原本建立的情況失效或遭致破壞。所以說,在傅柯那裡,我們乃看到了某種近似於鄙民的循環(cercle de la plèbe)的東西。在某種程度上,鄙民可被視為秩序的產物或現代權力秩序的某種發明,例如獄政制度是某些特定「種類」,那些無可救藥的人,或今日的那些「高危險的受刑人」(détenus à risque)的製造廠,而這些社會秩序「廢物」(déchet)的存在正好賦予了鎮壓與控制部署某種合法性。如果罪行、非法、不安全、不文明,甚至鄙民的效應或上述種種恆定的標籤都沒有了,那麼我們也就不需要警察了:「如果我們接受那些穿制服或有權攜帶武器,檢查我們的證件 的人在我們之間活動的話⋯⋯那又怎麼可能沒有犯罪呢?而如果報紙不是每天向我們渲染著罪犯有多可怕有多危險的話,那又怎麼可能沒有犯罪呢?」

傅柯強調,另一方面,在資本主義社會中,鄙民乃占據了某種策略性的地位。因為鄙民能量的存在,使得統治者可在民眾或普勞大眾間不斷地重複挑撥劃分(coupure),並離間群眾使他們相互爭鬥。挑撥離間乃是為了削弱群眾的能量,這股能量通常會強烈地轉向某種對秩序、宰制和警治的不滿。對此,傅柯曾說:「無論有沒有道理,自1789、1848和1870年起,資本主義所害怕的畢竟是動盪和暴亂:那些人帶著刀槍走上街頭,他們隨時都會付諸暴力行動。」人民(或普勞)與鄙民或盜賊(pègre)間的劃分在此乃透過了警察的某些行動 而不斷地進行著延續更新(例如,人民組織以「勤奮的工作者」向小偷和搶匪宣戰,甚至不惜與今日的合法勞工與「黑工」站在對立面),最後更在鄙民的暴力與「奉公守法的」人民間製造了某種負面的連結,並用於所有的暴力現象,特別是政治、煽動鬧事和叛亂的暴力。

但真正消除資產階級的其實並非革命的策略與美好的未來——這種冗長的論述與耐心的等待總是不斷地期盼明天會更好——而是鄙民能進入今日或明日的騷動狀況,並對權力關係進行「脫逃」的能力,這個能力在政治與公共生活的「別處」「另外地」打開了一扇窗,而使得政府官員將它們視為「無政府主義者」(這些政府官員愚蠢地將之視同為動盪混亂)。資產階級所害怕的就是這些由鄙民揭竿起義所帶來的不可預見性,以及所有由動盪帶來的不規律性,凡此種種皆帶來了對規訓、生產,和規律運行的制度化的種種破壞。因此,宰制階級便會盡力地在革命的普勞階級間激起某種對鄙民運動的恆定厭惡和憎恨;宰制階級使用著這樣的語言:「這些人隨時會轉過頭來對你們動刀動槍,跟這種人結盟,對你們絕對不利!」他們將不斷地對工人階級和工人運動進行制度化和合法化,並以此和鄙民(他們稱這些鄙民為具暴力本質者)進行對抗,隨時將兩者區隔開來:

「這些流動的人民⋯⋯不停地走上街頭,製造混亂騷動。對刑罰制度而言,這些人不但都是作為負面教材的狂熱分子,且所有我們在法律與道德上對偷竊和暴力所作的指控,所有老師對普勞階級和正面議題所進行的諄諄教誨和道德教育,司法卻以負面的角度看待。因此,斷裂便不斷地被重新複製且不斷地被導入普勞階級與非普勞階級之間。因為,人們認為兩者之間的接觸正是使暴動產生的危險因素。」

傅柯在此的觀點並非僅是分析與觀察式的。傅柯對普勞與非普勞間的分裂所採取的乃是權力關係的背叛,秩序或宰制的 邏輯與「計謀」(ruses)抵抗的觀點。由此角度觀之,很明顯的,普勞階級在這項分隔他們與鄙民的行動中乃是那些受騙上當的傢伙。改革主義與契約(普勞階級以放棄他們的暴力和能力的方式換取「尊重」)吹起了希望的號角(傅柯在此再度連結了索雷爾)。而其中這策略性謀畫的問題便在於,要了解普勞階級的力量(la puissance; potentia)如何能再次扣住鄙民的能量與主動性,而非使兩者區隔和疏遠:

「當我談到這個問題時,是要讓普勞階級清楚地看到,人們所加諸於他們的司法制度之上的其實是某種權力的工具。而這是為了要讓普勞階級了解,他們與鄙民的結盟不僅只是一天兩天的事,而是在一個完全沒有鄙民意識形態的普勞階級,與一群完全沒有普勞階級的社會實務經驗的鄙民間的某種從此緊密相連的邂逅。」

傅柯所費心思考的「結盟」並不等同於政黨或從一個階級到另一個階級之間的那種有著共同目標而長遠發展的長、短期策略結盟。這並非對革命與暴動間的重新邂逅進行見證,而毋寧是場廣大的人民遷移或普勞階級大遷移的整體性運動,某種遠離那將使廣大的人民成為國家及其論述的囚徒的密集網絡的運動。在不斷地朝外側移動的狀況下,這個「界線」、既存權力關係的逃逸點(point de fuite)、如此大規模的疏離、不和解與離心的運動都將與我們社會中的那警治和被管理的論述基礎產生聯繫,而這也正是班雅明(Walter Benjamin)提及的那 作為現狀的無邊無際的災難性因素:

「我提個問題:如果大眾被邊緣化了呢?換句話說,如果很明顯的是年輕的普勞階級拒絕了普勞的意識形態呢?大眾可能大眾化,也可能被邊緣化;與我們所期待的相反,出現在法庭上的並非失業者。年輕的工人們這麼說:為什麼我要一輩子汗流浹背只為了賺個基本工資的月薪,而⋯⋯就在這個時候,被邊緣化的正是大眾。」

事實上,傅柯此處的陳述並不具任何「計畫」(即某種政治或政治哲學)的價值。從建立種種新的稟性(nouvelles dispositions)的角度觀之,這所具有的應是某種刺激性的價值;在其中,這些新布局可被視為某種激進政治的樣式。對此,傅柯所提出的建議是,我們應較少地以勢力儲存、累積和征服的觀點,而較多地以解放、疏離、脫鉤、瓦解和權力關係在其中受到局限的「邊緣」地帶的能力的角度來看待政治。當然,傅柯比任何人都清楚,某種在權力關係之外的純潔立場其實並不存在:實際的情況是一股力量形成以抵抗另一股力量,而這兩股力量所建立的乃是某種新的關係與權力新形態的具體化——這正是革命組織的典範,且正是這些組織在今天成了回收威權模式的可怕機器。

……

而這其實也正是鄙民的特性,非形式、原生、游牧,或依行動場所變換位置的。

試問「反社會學式」的觀點指的是什麼?