【编者按】萨依德在《知识分子论》中提到,知识分子是为社会不断创造“危机”的人,他们远离权力,位处边缘,是思想上当的“流亡者”——“知识分子若要像真正的流亡者那样具有边缘性、不被驯化,就得要有不同于寻常的回应:回应的对象是旅人过客,而不是有权有势者;是暂时的、有风险的事,而不是习以为常的事;是创新、实验,而不是以威权方式所赋予的现状。”

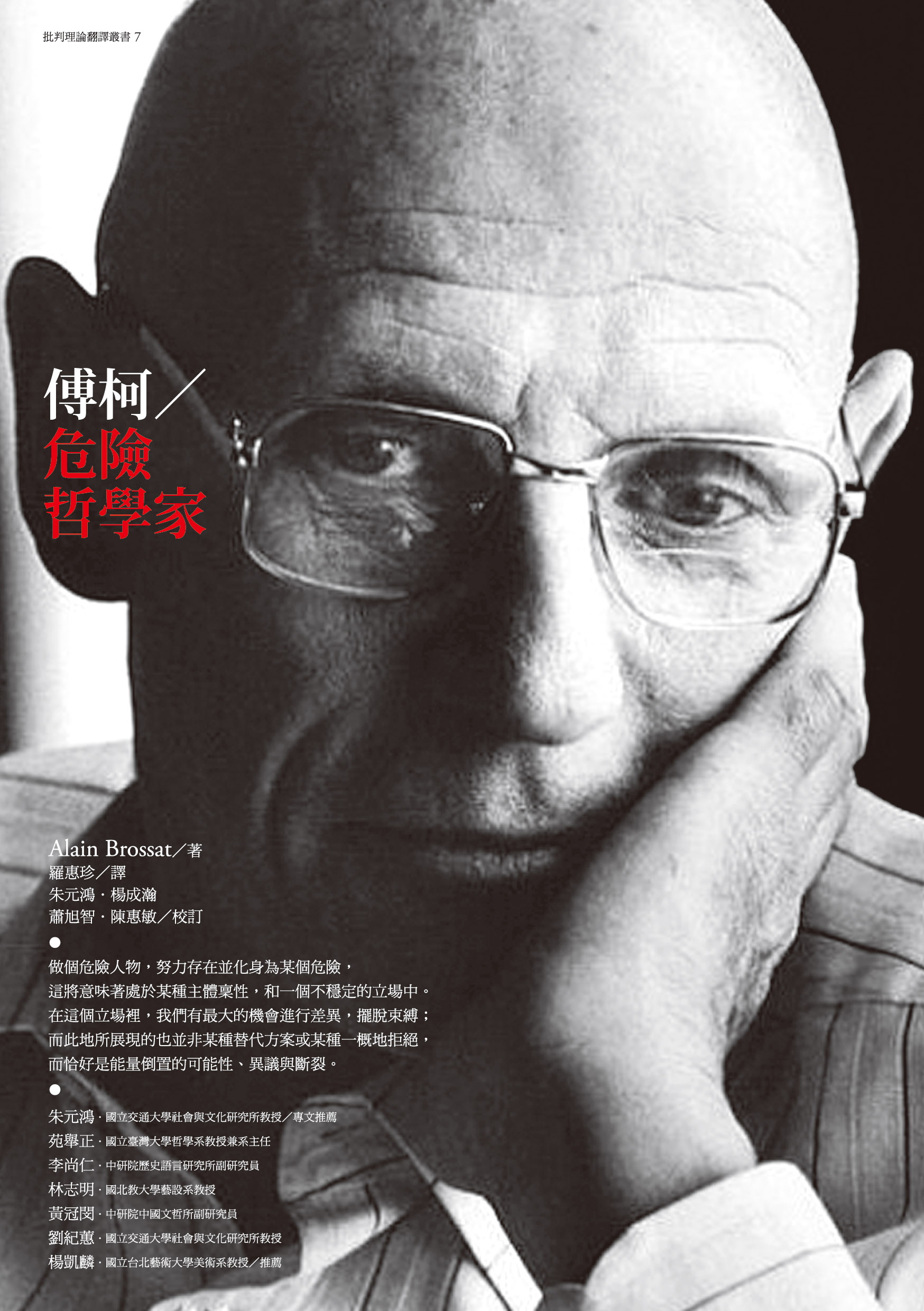

在《知识分子论》中萨依德曾说傅柯太过着重权力宰制,却不够关心人们的反抗。傅柯是谁?他是法国学术界明星、是备受折磨的同性恋者、是憎恨社会的毒品吸食者、是死于爱滋病的性史研究人……他这样回应:“不要问我是谁,也不要希求我坚守自己、保持不变……让官僚和警察们去费心保存好我们的身份证件吧。”

权力宰制是傅柯研究关心的主题。对他来说,权力指的不仅是统治阶级把其合理性强加于整个社会的权力,他指出权力存在于种种关系之间,例如家庭关系、工作关系、行政与立法关系、媒体与群众关系、各式各样。换言之,我们无法说消除一个宰制群体后就再没有权力压迫——权力散布、不定、动态流变。在关于权力关系的分析之中,《规训与惩罚》可以说是其最重要的作品。福柯在书中开篇引了1757年罗贝尔·达米安(Robert Damien)刺杀国王路易十五未果后被行刑的历史,然后只字未评即转引一份1837年巴黎少年犯监管所的规章,傅柯说:“我们看到了一次公开行刑和一份作息时间表。”这句话意味深长,从18世纪中期以前欧洲(肉体)惩罚囚犯的典型方法转到较为“温和”的(监禁与教育)惩罚方法,傅柯把后者称之为“规训”,也就是他眼中现代惩罚系统的完善。

对傅柯来说——“惩罚的权力从本质上来说与治疗和教育的权力无异。”现代的惩罚系统不再以隔绝,消灭犯罪者作惩罚方法,他们宣称惩罚的目的不再是报复,而是使罪犯接受(思想上)改造,重新做人。在监管所的例子当中,惩罚系统就是透过监控偏离规训(作息时间表),去使少年犯日渐“习惯”规律的作息,使得心灵不再毫无节制,有所纪律。在这里傅柯所透视的,是更广泛现代社会的规训,对傅柯来说,监狱可以是有形的,也可以是无形的教育,医疗,工作,社会文化,他们对人生的意义作出定义,诊断生活型态各异的人为有病,透过舆论压力去改造我们的思想——我们每天都是被施加权力的对象,也许我们在同时规训他者。傅柯呈现的这种现代权力图像挑战了大多数革命运动,特别是马克思主义运动的前提,这里并没有特定的群体或阶级是宰制的源头,我们无法透过破坏或改造他们就得到最后的解放。权力存于日常关系之间。

在这里我们就可以引入《傅柯/危险哲学家》这本书。这本书是Alan Brossat对傅柯思想的想法,其中最引我入胜的是书中第八章“鄙民、政治与事件”。在上述的引介当中,权力是个绵密的规训网,透过各种方式掌控我们的心灵,从此控制我们的日常行动;相对于可由政党、商业品牌、社会贤达所驱使或代表的“人民”,傅柯则称那些不受驯化、不从社会主流、难以被治理的群众为“鄙民”(the plebs)。鄙民属于边缘,不受社会主流认可,甚至被排斥,歧视。作者在文中举到傅柯用过的例子,1961年10月17日,为抗议权力当局强迫性的宵禁,住在巴黎郊区的数千名阿尔及利亚人走上巴黎街头抗议,后来他们成了被镇压的对象,二百多人被警察杀害。当时的法国没有人谈论他们的死亡,相反地大家却每天在谈论1962年2月8日,造成九人死亡的反『秘密军事组织』(Organisation Armée Secrète,简称l’OAS)的夏洪(Charonne)抗争。

傅柯借此对比说明,在现代社会中“人民”的政治观点与“鄙民”的政治观点极具张力。“人民”是政治与历史的实体,因为它们合符权力的预想,有叙事与书写记忆的语言及工具。我们可以换个贴近一点的例子,2014年香港的雨伞运动,就我而言,会认为在金钟的群众,能在媒体上发言的反抗者都是属于“人民”——他们温和、有理有节,合符传统规训底下的生活形象,于是他们能被写入历史,他们的声音与牺牲得到正视;相反的,那些在旺角的“社会边缘人”,他们不善辞令,通是纹身,从事体力劳动,大多出没在晚上,没权没势,他们在权力规训下也许是当“不太光彩或正当”的职业,再浅白一点来说,就是“形象不好”。结果他们的牺牲与热血,并没有得到政府的认可,也没有得到反抗运动的权力正视,他们被视为“鬼”(奸细),“破坏运动”,也被宰制阶级利用去分化反抗者:“这些人随时会转过头来对你们动刀动枪,跟这种人结盟,对你们绝对不利!”。这个意义底下,他们都是不被理解的“鄙民”。

傅柯对我们说,“来自边缘”的鄙民却可能藏有真正的颠覆力量。他们面目模糊且出其不意的制造混乱骚动,这些爆发式行动却一直为我们的日常刻下不可忽视的记号——有些东西出了问题,有些说话被消音了——“没有人能证明这些嘈杂声响所唱出来的歌会比其他人唱的更优美,同时能说出什么真理。但只要这些嘈杂的声响存在就够了;它们对所有的消音进行反抗,以便能有个倾听这些杂音的方向,并寻求这些杂音真正所要说的。”

我们不必完全认同鄙民的行动与主张,但我们要理解他们他们的存在本身就在抵抗整个城市的规训,而鄙民存在于每个权力关系之间,我们可以是宰制者,也同时可以是鄙民。透过理解鄙民,我们得以置换政治思考的视角,获得行动的自由。“这是道德的问题吗?也许吧!”

端传媒将会一连两天摘载《傅柯/危险哲学家》,以下节选自本书第八章“鄙民、政治与事件”上半部份,获“麦田出版股份有限公司 ”授权刊出。

《傅柯/危险哲学家》

出版日期:2013年02月

出版社:麦田出版股份有限公司

作者:Alain Brossat

译者:罗惠珍

鄙民、政治与事件

在傅柯所带给我们的诸多具煽动性的言论中,有这么一句话是这么说的:学习将政治问题与国家问题分开来看。换句话说,这意味着多练习观看那政治成形之处;在其中,种种汇聚的事件被打开了一道开口,并掀起了一股对抗那不可宽容的力量。在这个突破事件的开口中,权力运作的机器突然卡住不动了。因此,在这个缺口上便产生了种种位移,种种主体行动并得以掀开先前状况的某种空虚的位移。在此,傅柯也协助我们理解到,马克思主义的论断在哪个关键点上束缚了我们对国家政治进行研究的方法——无论是国家的征服、殖民或解构面向的研究。傅柯鼓励我们从历史辩证,从进步与历史主义,从作为所有政治马克思主义主要象征的拜物化——普罗大众(le prolétariat)等这些使我们对政治的理解能力重新受到束缚和诸多的政治锁链中挣脱出来。

傅柯并未提出某种政治行动的“重新变革理论”(théorie de rechange),他仅单单打开了他的“工具箱”。我们在其中找到了一些关键字,即鄙民、不可宽容、反抗、权力、事件。这些关键字有两个面向,一个是对西方现代社会的历史叙事进行规划的可能性,这些西方的现代社会都逃过了虚假的替代方案——国家历史或有着美好结局的革命历史的制约。另一个则是提出某种政治行动方法的可能性,这个政治行动将可彻底摆脱建立于驯服所有代议制、议会与政党政治之上的种种状况。傅柯是个罕见的“场所”(lieux);我们从他出发,在议会式民主衰微之际便得以规划某种对政治的更新或补救。这个政治的新型部署并不具新马克思主义者所提倡的“替代”(Alternative)的迷思,或与前者立场相近的多个组织(例如:Attac)、另类全球主义(altermondialisme)之迷思。这毋宁是一种对所有不可忍受的事件的无尽反抗。在面对暴力时,这种反抗不会退缩,但会朝另外的路途(有别于权力当局所指引的道路)前进,或对得以释放社会阶级分化的这“最后抗争”的决定性时刻进行辨识。这里所呈现出的乃是傅柯的研究究竟如何可能为现代政治的一般性评论所用一事——傅柯的“第三类型”(troisième topique)著作(《规训与惩罚》、《知识的意志》……)对政治来说很明显地具有某种明确与强化的作用。

而在重新思考政治的这点上,傅柯提出的第一个“煽动性言论”就是“鄙民”的概念。在处于不再能以马克思革命理论进行反国家政治(对人群行牧民管理)的激进批判的背景下,鄙民这个观念将以对政治的理解能力进行重新部署的姿态出现。傅柯有关鄙民的前提包括:从某种反社会学式的观点来看,重点在于勾勒出这“某种东西”(quelque chose);这在社会、阶级、团体及个体中以某种方式避开权力关系的这并非柔顺或后退的物质,这离心运动,这倒置的能量,这避开之物。『鄙民』毫无疑问地并不存在,但却有『来自鄙民的』(de la plèbè)的种种事物。”

只有当我们讨论傅柯的权力观念并将这些论点提出来参考时,它们才有意义。傅柯对权力的重新定义较著墨于散布、网状结构、交换、流通、机器与部署,而较少着重于“占有”(appropriation)的议题、分离与集中的形式(傅柯将权力的问题缩减了至国家权力)。也许我们可以说,只要“权力向前推进”而产生脱离、反抗、脱逃或对峙的运动时,就会有“自鄙民的”或鄙民的效应。而当这些开口或逃逸线被画出时,它们也将打开某种悬置权力的逻辑。它们打乱或悬置了“权力网络”的效率,它们都是权力游戏中不可化约的元素;在其中,鄙民乃是个重要的指标,例如,当监狱的受刑人起而反抗时。我们再拿傅柯举过的例子说明:1961年10月17日,为抗议权力当局强迫性的宵禁,住在巴黎郊区的数千名阿尔及利亚人(Algériens)走上巴黎街头抗议。就此,他们也因而成了巴黎警察镇压的对象。无论从历史或社会意义上,上街头抗争的阿尔及利亚人,这群缺乏实体(substance)的鄙民,相对于权力,将以“倒错”或“极限”的姿态现身。因此,我们从而也不能在任何一个历史主题上赋予其地位,但其行动却又持续地在正常事务上涂上记号。作为不断涌现变数的鄙民根据所处的环境产生了多样的效应,即中断、置换和震慑的效应,其面貌与现身的方式都是无限地多样的。根据秩序的逻辑,鄙民总会被定义为废弃物、无法归类、无法纳入,甚至是龌龊下流之物(l’infâme)。有关前述阿尔及利亚人的示威抗议活动,傅柯曾在1972年如此说:“几乎没有人再谈论1961年10月17日由阿尔及利亚人所组成的那场抗议游行了。就在那几天,警察在街上杀害示威群众,并将他们推下塞纳河溺毙,受害者有二百多人。相反地,我们却每天都在谈论1962年2月8日,造成九人死亡的反『秘密军事组织』(Organisation Armée Secrète,简称l’OAS)的夏洪(Charonne)抗争。”

在此,傅柯以激进且充满对立的话语吸引了我们的注意。在现代社会中,人民(peuple)的政治观点与鄙民的政治观点间基本上是存在尖锐的对立的。人民是政治与历史的实体,因为它有管道进入叙事与记忆,它是纳入的行动自身(l’inscription même)。在夏洪的警察罪行中,从1962年2月起,许多的纪念活动、示威游行、书籍、文章、大理石纪念碑等都标示着这段历史,并对受害者进行着永久的纪念。表面上,这些受害者被归为了某一群人民(un peuple)——共产党员、反殖民主义者。但事实上,在这九名死者背后所清楚显示的乃是一群可被描述与看得见的人民,他们不但被其所属的团体所塑造,被他们的工会或政党的领导阶层所结构,也被过去与最近的英雄烈士所代表。

与夏洪事件形成对比的是,1961年10月的那个夜晚被警察镇压杀害的“大众”(masse)都是身分无法辨识的无名氏。他们并未留下任何痕迹。在这个意义上,明确地说,这群大众就是“鄙民”,重点并非因为他们是群体受害者,而是他们的所作所为和他们在当时所遭遇的全都将历经某种消逝的状况(condition de disparition)。直到今天,受害者的姓名从未出现在任何的纪念碑上,相关的警方档案仍难以获悉,现场的证人不但少之又少,且受害的人数更是难以查清。就此,官方的统计也难以取信,至今仍争论不休。多数受害者的遗体不但不见踪影,且正如警察局里的相关档案一般,根本难以寻获。其中的一个非常强烈的对比便是集结鄙民并反抗权力暴力(针对阿尔及利亚人的强制宵禁)的能量在此所产生的对秩序逻辑进行阻断的强力效应(住在巴黎郊区各处临时搭建的克难小屋的阿尔及利亚人在此也挑战了警方的命令,并抵抗着不停的威胁恫吓)。如此立即的(immédiate)能力和这起在历史上前所未有地被遗忘的事件,和这四十年后仍未处理的补偿问题间形成了某种非常强烈的对比。在这个意义下,鄙民的行动不但与事件相连,也瓦解了警治的逻辑,同时更展现出了鄙民的温和冷静,如同1961年10月17日一般。或者恰恰好相反,鄙民的行动是为了展现愤怒、反叛、武装、纵火或暴动,如同十八世纪常发生的民众情绪反弹或十九世纪的骚乱暴动一样。1789年7月14日,那些“大发雷霆的”工匠和市井小民才正要从普通老百姓开始跨出革命性的人民的第一步,便立刻因事件的环环相扣而投入了运动的浪潮。事件一个接一个如滚雪球般百分之百地形成了某种鄙民式的混乱暴力。而鄙民的运动在此也如同革命的序曲般巧妙地结合了人民--国家(peuple-nation)的国庆纪念日。这样的事件就如同时间的纯粹断裂般,乃是某种前所未见的纯粹造反。较之于人民来说,鄙民与事件的关系则更为接近。

人民因其记忆、传统、“获得的事物”(acquis)、在不同组织里的身分和某些独立的网络而与国家绑在了一起。相反地,由于缺乏真正的实体,鄙民则是场合(l’occasion)的产物,他们的群聚乃是为了终结某个状况、滥权或引发愤怒的事件,或为了对抗其所憎恨的敌人。鄙民会进行分散并重新组合,永远多变;在其中,丰富的抗争与战斗和具体的情感将会渗透到行动中的主体化运动。而群众的能量则会被各个组织所接收——政党、工会与社团协会——其功能便是对民众与事件进行区隔。鄙民乃是一股力量,它们会不断进行重组以反抗(contre)镇压性的权力逻辑和警治。鄙民所进行的乃是某种对权力的规定分配进行拆解(désassignation)的运动,而使得原本建立的情况失效或遭致破坏。所以说,在傅柯那里,我们乃看到了某种近似于鄙民的循环(cercle de la plèbe)的东西。在某种程度上,鄙民可被视为秩序的产物或现代权力秩序的某种发明,例如狱政制度是某些特定“种类”,那些无可救药的人,或今日的那些“高危险的受刑人”(détenus à risque)的制造厂,而这些社会秩序“废物”(déchet)的存在正好赋予了镇压与控制部署某种合法性。如果罪行、非法、不安全、不文明,甚至鄙民的效应或上述种种恒定的标签都没有了,那么我们也就不需要警察了:“如果我们接受那些穿制服或有权携带武器,检查我们的证件 的人在我们之间活动的话……那又怎么可能没有犯罪呢?而如果报纸不是每天向我们渲染着罪犯有多可怕有多危险的话,那又怎么可能没有犯罪呢?”

傅柯强调,另一方面,在资本主义社会中,鄙民乃占据了某种策略性的地位。因为鄙民能量的存在,使得统治者可在民众或普劳大众间不断地重复挑拨划分(coupure),并离间群众使他们相互争斗。挑拨离间乃是为了削弱群众的能量,这股能量通常会强烈地转向某种对秩序、宰制和警治的不满。对此,傅柯曾说:“无论有没有道理,自1789、1848和1870年起,资本主义所害怕的毕竟是动荡和暴乱:那些人带着刀枪走上街头,他们随时都会付诸暴力行动。”人民(或普劳)与鄙民或盗贼(pègre)间的划分在此乃透过了警察的某些行动 而不断地进行着延续更新(例如,人民组织以“勤奋的工作者”向小偷和抢匪宣战,甚至不惜与今日的合法劳工与“黑工”站在对立面),最后更在鄙民的暴力与“奉公守法的”人民间制造了某种负面的连结,并用于所有的暴力现象,特别是政治、煽动闹事和叛乱的暴力。

但真正消除资产阶级的其实并非革命的策略与美好的未来——这种冗长的论述与耐心的等待总是不断地期盼明天会更好——而是鄙民能进入今日或明日的骚动状况,并对权力关系进行“脱逃”的能力,这个能力在政治与公共生活的“别处”“另外地”打开了一扇窗,而使得政府官员将它们视为“无政府主义者”(这些政府官员愚蠢地将之视同为动荡混乱)。资产阶级所害怕的就是这些由鄙民揭竿起义所带来的不可预见性,以及所有由动荡带来的不规律性,凡此种种皆带来了对规训、生产,和规律运行的制度化的种种破坏。因此,宰制阶级便会尽力地在革命的普劳阶级间激起某种对鄙民运动的恒定厌恶和憎恨;宰制阶级使用着这样的语言:“这些人随时会转过头来对你们动刀动枪,跟这种人结盟,对你们绝对不利!”他们将不断地对工人阶级和工人运动进行制度化和合法化,并以此和鄙民(他们称这些鄙民为具暴力本质者)进行对抗,随时将两者区隔开来:

“这些流动的人民……不停地走上街头,制造混乱骚动。对刑罚制度而言,这些人不但都是作为负面教材的狂热分子,且所有我们在法律与道德上对偷窃和暴力所作的指控,所有老师对普劳阶级和正面议题所进行的谆谆教诲和道德教育,司法却以负面的角度看待。因此,断裂便不断地被重新复制且不断地被导入普劳阶级与非普劳阶级之间。因为,人们认为两者之间的接触正是使暴动产生的危险因素。”

傅柯在此的观点并非仅是分析与观察式的。傅柯对普劳与非普劳间的分裂所采取的乃是权力关系的背叛,秩序或宰制的 逻辑与“计谋”(ruses)抵抗的观点。由此角度观之,很明显的,普劳阶级在这项分隔他们与鄙民的行动中乃是那些受骗上当的家伙。改革主义与契约(普劳阶级以放弃他们的暴力和能力的方式换取“尊重”)吹起了希望的号角(傅柯在此再度连结了索雷尔)。而其中这策略性谋划的问题便在于,要了解普劳阶级的力量(la puissance; potentia)如何能再次扣住鄙民的能量与主动性,而非使两者区隔和疏远:

“当我谈到这个问题时,是要让普劳阶级清楚地看到,人们所加诸于他们的司法制度之上的其实是某种权力的工具。而这是为了要让普劳阶级了解,他们与鄙民的结盟不仅只是一天两天的事,而是在一个完全没有鄙民意识形态的普劳阶级,与一群完全没有普劳阶级的社会实务经验的鄙民间的某种从此紧密相连的邂逅。”

傅柯所费心思考的“结盟”并不等同于政党或从一个阶级到另一个阶级之间的那种有着共同目标而长远发展的长、短期策略结盟。这并非对革命与暴动间的重新邂逅进行见证,而毋宁是场广大的人民迁移或普劳阶级大迁移的整体性运动,某种远离那将使广大的人民成为国家及其论述的囚徒的密集网络的运动。在不断地朝外侧移动的状况下,这个“界线”、既存权力关系的逃逸点(point de fuite)、如此大规模的疏离、不和解与离心的运动都将与我们社会中的那警治和被管理的论述基础产生联系,而这也正是班雅明(Walter Benjamin)提及的那 作为现状的无边无际的灾难性因素:

“我提个问题:如果大众被边缘化了呢?换句话说,如果很明显的是年轻的普劳阶级拒绝了普劳的意识形态呢?大众可能大众化,也可能被边缘化;与我们所期待的相反,出现在法庭上的并非失业者。年轻的工人们这么说:为什么我要一辈子汗流浃背只为了赚个基本工资的月薪,而……就在这个时候,被边缘化的正是大众。”

事实上,傅柯此处的陈述并不具任何“计划”(即某种政治或政治哲学)的价值。从建立种种新的禀性(nouvelles dispositions)的角度观之,这所具有的应是某种刺激性的价值;在其中,这些新布局可被视为某种激进政治的样式。对此,傅柯所提出的建议是,我们应较少地以势力储存、累积和征服的观点,而较多地以解放、疏离、脱钩、瓦解和权力关系在其中受到局限的“边缘”地带的能力的角度来看待政治。当然,傅柯比任何人都清楚,某种在权力关系之外的纯洁立场其实并不存在:实际的情况是一股力量形成以抵抗另一股力量,而这两股力量所建立的乃是某种新的关系与权力新形态的具体化——这正是革命组织的典范,且正是这些组织在今天成了回收威权模式的可怕机器。

……

而这其实也正是鄙民的特性,非形式、原生、游牧,或依行动场所变换位置的。

試問「反社會學式」的觀點指的是什麼?