1957年出生的彭軻,早年就讀於美國加利福尼亞大學伯克利分校人類學系,曾長期任職於牛津大學現代中國研究中心,現任荷蘭萊頓大學中國研究中心當代中國教授。主要學術方向包括中國共產黨研究、海外華僑華人研究等。在新書《Knowing China》裏,他希望跳出學術圈,對更多讀者講述他幾十年來觀察的中國社會變遷。

端傳媒近期專訪了彭軻,探討了「新社會主義」時期,共產黨執政目標和管理手段的變化,以及它未來可能面臨的最大危機。

端:書一開頭,就是六四時期北京的一個場景。你當時正好在北京做博士研究。當時抗議者受到政府的暴力打壓,這使全世界都非常震撼,西方世界當時普遍認為共產黨統治中國的日子似乎很快就會到頭。不過,你也寫到,現在的共產黨反而比過去任何時候都強大。我們應該怎麼理解這個轉變?

彭:我首先要強調的是,我當時也以為共產黨近乎終結。這是當時西方學者的共識,很多中國知識分子和老百姓也是這麼想的。後來發現我們都錯了,包括我在內。

我認為後來的結果跟共產黨的學習能力有關。共產黨的學習能力比大部分其他政權要強很多。中國共產黨歷史上已經有幾次差一點被敵人滅絕,比如被國民黨、外敵、還有文化大革命時期的黨內敵人。不過每次在快到臨界點的時候,它都可以在關鍵的時候作出迫切的變革決定,想盡一切辦法,讓統治權重新穩定下來。

端:六四之後共產黨同樣有幾個迫切反應:一方面大力鼓勵經濟發展;另一方面擴大社會自由。你特別提到,西方不要「低估」目前大部分中國人的自由水平,包括其生活方式選擇的多樣性。但你認為,這是一種國家「賜給」的自由嗎?

彭:確實是這樣。目前中國人擁有的自由不是通過對立和利益談判的政治體系而慢慢獲得的。同時,它也不是國家的恩賜,而是黨創造出來的,作為達到社會和政治穩定的工具。這是共產黨當時生存戰略的一部分。

目前中國人擁有的自由不是通過對立和利益談判的政治體系而慢慢獲得的。同時,它也不是國家的恩賜,而是黨創造出來的,作為達到社會和政治穩定的工具。這是共產黨當時生存戰略的一部分。

端:但對越來越多的中國人來說,自由的權利意識已經出現了。

彭:是的。尤其是在具體領域裏面,如勞動權、環保、食品安全,很多人認為他們有法律上的權利,並且為了保護自己這方面的權利,可以跟共產黨和當局有抗爭。這是很正常的事。不過更廣泛的政治權利則不一樣。共產黨本來就給予人民比較少的政治權利,而且目前的趨勢就是越來越少,比如黨增加對地方選舉的管理程度等。

端:你認為,權利意識的覺醒是在哪些因素的驅動下發生的?與當時的領導層態度、政策有關係嗎?

彭:主要是中央政府決定給出法律上的空間、讓老百姓用法律來維護自己的權利的結果。當然,權利意識的提高也是來自人民和獨立的社會組織,比如在污染問題上提出的有關透明度要求,不過即便那樣,最重要的還是政府允許這些聲音起到作用,而沒有選擇打壓。現在可以看到法律上的空間又開始縮小,這可能會導致以法律手段來維權的可能性越來越小,回到比較封閉、集權主義的社會。不過現在沒有到這個地步。

端:這幾十年,中國共產黨的政策內容不斷地轉變,而且大方向上並不符合一種相對純粹的共產主義或社會主義的路線。有人說這種模糊性讓共產黨進入意識形態空缺危機。你怎麼看這個問題?

彭:這個要看情況。如果把意識形態看做為一種一直在追求的最高、幾乎是形而上的目標,那麼目前的共產黨的確沒有這種意識形態。不過從這個意義上,意識形態是個很20世紀的解釋方式。在中國,資本主義市場經濟和社會主義某一些部分(如共產黨作為社會的先鋒位置、民主集中制要求的地方服從中央的治理理念、幹部職務名稱表制度)之間形成了一個互利共生的關係。這些因素之間的關係類似於一種織毯狀,每一部分之間都緊密聯繫,不能隨便分開。我把這種共生叫做新社會主義,以便於強調其超越社會主義和借鑑新自由主義的特徵。中國的現實否定了在西方仍然普遍存在的一個誤解:即資本主義和以列寧主義為基礎的共產黨之間,存在着沒法克服的矛盾。

共產黨一直為了自己的政權能持續下去而努力。唯一的例外是文化大革命時毛澤東攻擊共產黨。不過即便是在那時,當黨的生存情況進入危機時,毛還是選了保留和重建黨組織。所以說,為了自己的存在而奮鬥,是共產黨的基礎。不過很多人,包括我以前,都以為共產黨除了自己的存續之外,已經沒有其他目標了。但其實這個組織一直認為自己有一個偉大、比自己大的任務,這是它區別於很多其他集權或獨裁政權的執政黨之處。

當時的意識形態是促進大家造反 (make revolution),不過目前這一套言論的主要目的反而是讓大家not make

revolution。「革命」被重新塑造為一種遺產,讓大家意識到共黨歷史以來都是對的,並且需要受到我們的不帶批判的讚揚。

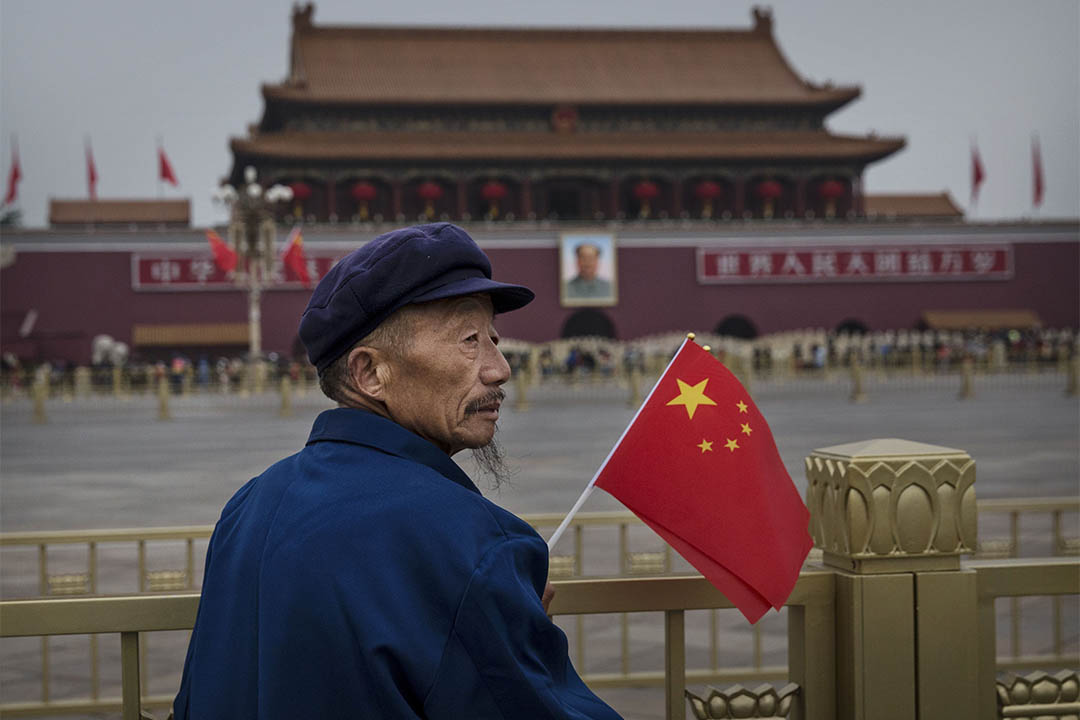

以前,這種「比自己還大」的目標是階級鬥爭的持續、共產主義在全世界的勝利等。目前,這個目標其實很古老,就是「救國」,維護和振興中國,讓中國內部強大、讓外在世界尊敬甚至畏懼中國。為達到這種目標,共產黨的領導方法越來越官僚技術化——它居然會把所有中國面臨的問題列出來,然後用一種管理者的眼光,來設計的最佳解決方案。

目前維持中共管治合法性的一個方法就是重新評估共產黨在中國歷史上的意義和角色,這種對中國偉大歷史的重新想象和構建。從80年代持續至今,中國越來越被看成一個王朝的統治者,我感覺這是毛澤東之後的想法。現在很多例子也證明了這個趨勢。

劉雲山2014年在丹麥跟外國專家會見時提出共產黨合法性的五個維度,其中的「文化維度」有一句是說:「中國共產黨之所以能在中國紮根、成長、發展、執政,離不中華優秀傳統文化的滋養」,還提到中共的「執政理念」與傳統文化是「一脈相承的」。這句話特別直接:共黨是王朝體制的合法繼承者、是某種「中國治理模式」的新替身。2015年王岐山說了類似的話。這種言語可以有很多的具體解讀,不過具體內容其實並不是關鍵,關鍵是跟過去建起來的聯繫。

端:除了借鑑傳統文化之外,現在的領導幾乎也很喜歡回到習近平所說的「紅色基因」。重新提出「馬克思主義」作為中共建黨根基的思想,這你如何解讀?

彭:我認為這一點是習從他的對手薄熙來學會的。因為重慶的紅色文化復興比較成功,所以他發現這是增強合法性的一個有效方式。當然,這個趨勢也符合一種強調領導的個人魅力的治理方式。

不過這並不僅僅是習的行為。最近十年共黨一直在強調自己的歷史,無論是1949年之前還是之後的成就都受到很多的關注。「紅色旅遊」從2004年開始受到重視,也被納入幹部培訓當中。這是一種新的古為今用的方式,也是新社會主義的一部分,它的意義不在於讓大家回到毛時代的革命思想,而是創造出一種可以用來支持很多目的的歷史遺產。當時的意識形態是促進大家造反 (make revolution),不過目前這一套言論的主要目的反而是讓大家not make revolution。「革命」被重新塑造為一種遺產,讓大家意識到共黨歷史以來都是對的,並且需要受到我們的不帶批判的讚揚(admiration)。

有人問,還有人相信紅色思想嗎?這不是相信不相信的問題。如果你上學、出去旅遊、看媒體時一直看到這種話語,它已經變成了你跟社會、跟自己對話的一部分。

用「重建意識形態」來描寫這個趨勢可能不太正確。在中共,意識形態一直是比較具體的一套思想方案,告訴你什麼是對和錯,並且有對應的行動。不過現在經常可以聽到「黨性」一詞,來說一種無處不在、又很不明確、甚至沒有任何內容的思想框架。「黨性」是來自列寧主義,以列寧主義為基礎的政黨總可以看到這種神聖性, 不過共產黨把這個概念推到前面,把它看為修正黨的治理合法性的主要組成部分。

現在,除了列寧主義帶來的深層精英主義之外,中國領導層還具備技術官僚主義給其帶來的精英主義:他們的教育水平、經驗、財產、權力比什麼時候都高,因此他們(自認)比誰都有資格塑造出新的社會。

端:《Knowing China》講的是共產黨這幾十年的治理方式,不過這屆領導上台之後中國共產黨幾乎也在進行一些質的變化。在書的結論裏,你的語氣有很明顯的變化,習近平作為個人的集權行為和社會上獨立聲音空間的縮小,好像讓你越來越悲觀。

彭:對,我的語氣變了。這是因為在我寫書的這幾年,中國的語氣也有很明顯的變化。這些變化對我來說是預料之外的。尤其是21世紀的頭十年,中國共產黨曾經為不同觀點和利益提供了一種表達的平台。這並不是說它走上了西方民主道路,不過的確是體制的逐漸開放。現在的中共總書記正在做出的選擇,則在違背這個「新社會主義」的方向。這是讓我特別遺憾的一個變化。

在我看來,背後的原因跟2012年最高領導層換屆階段發生的事情息息相關。薄熙來事件讓我們重新看到共產黨之內不同政派之間的矛盾,也展現出了社會不同陣營之間的區別。

89年之後,社會和政治之間的距離相對大,一方面,共產黨儘量保持了一種共識和集體領導模式,很少把內在矛盾往外面透露(反正我們也不知道具體有多少爭論),另外一方面,知識分子跟政治層的聯繫不多,即使有關係也大都是隱秘的。目前,我們可以看出,黨的中央領導仍然有內部分裂。這樣一個不穩定的來源,讓習近平幾乎認為他不得不回到80年代的老政派政治。此外,一直不太受政治分裂的負面影響的社會,包括媒體、學者、老百姓,也看到他們的自由部分被收回。這跟一些學者和媒體公開支持薄熙來,讓領導重新懷疑社會上有潛在的政治不穩定力量有關,這些因素幾乎都導致了共產黨領導層近期的變化。

另外一個原因在於目前領導層的某種自滿,或者過於自信。他們其中有不少人真正相信他們是最適合統治中國的。與這種官僚驕氣相伴的是作為精英的一種不耐煩,這讓他們很容易忽視中國社會的多元性。在新加坡也可以看到這種態度:我們沒有必要聽取社會的意見,因為我們已經知道問題是什麼,並且是最有資格解決它的人。

端:這種「真正相信自己是最適合統治中國的人」、「最有資格解決問題的人」的態度,從何而來?如何理解?共產黨作為一個依靠基層對精英的反動而奪取執政權的政黨,怎樣自己走上精英主義的路線,這是否執政黨的必然路徑?

彭:共產黨一直深受列寧主義的影響,黨的中央作為社會先鋒的身份就是一個核心的例子。列寧說,革命需要由「高級的人」來發起,比如精英或者革命家,也就是說一個精英群體比工農兵更知道他們需要什麼,這一點上可以說是違背了馬克思。現在,除了列寧主義帶來的深層精英主義之外,中國領導層還具備技術官僚主義給其帶來的精英主義:他們的教育水平、經驗、財產、權力比什麼時候都高,因此他們(自認)比誰都有資格塑造出新的社會。把兩種精英主義放在一起,就可以看到現在的情況。

端:你提到的那種自信在國際舞台上幾乎也越來越明顯,比如在跟鄰國的領土衝突上。中國領導同時也很喜歡得到國際上的認可,如杭州的G20,比誰都辦得隆重。

彭:這是目前很明顯的一件事:一方面中國的競爭性行為有增多,不過另外一方面受到認可仍然很重要,好像又想打人,又想被撫愛。

奇怪的是,中國領導人一方面有其作為技術化官僚者的精英自大,另外一方面卻有深層的不自信,對內如是:一旦相對的公開讓社會越來越健康、多元、強大,領導層會擔心之後的路線,假如他們的神秘性被揭開會有什麼樣的後果?因此,這種時候他們不得不回到依賴大量控制行為、不透明的社會管理方式。對外也如此,這是人類學家項飈所說的「太平洋悖論」(Pacific Paradox): 美國是中國的競爭對手,同時也是中國的目標。

中國領導人一方面有其作為技術化官僚者的精英自大,另外一方面卻有深層的不自信,對內如是:一旦相對的公開讓社會越來越健康、多元、強大,領導層會擔心之後的路線,假如他們的神秘性被揭開會有什麼樣的後果?因此,這種時候他們不得不回到依賴大量控制行為、不透明的社會管理方式。

端:隨着最近幾年的政治變化,黨的內部文化好像也管的越來越嚴格,「黨內政治生活」也是即將開幕的六中全會的題目之一。你自己也感受到了這個變化嗎?

彭:討論和加強黨組織的意義是每一代領導都做過的一件事,平時是上台兩三年、基本戰略已經展開了之後的事情,所以從這個角度來看,這個話題是屬於黨的正常運行。這次不一樣的一點是對黨員需要「信仰」黨的強調,黨成為一個超越社會、人民,不可批評的組織。無論你有沒有被這些思想而說服,你就是需要顯出對黨的無條件忠誠。我十年前在研究幹部培訓的時候發現,幹部受到的培訓大多都是職業技術類的,比如教你怎麼做出便於社會的政策、怎麼讓這個組織更好。那時關於黨性的培訓很少。目前的情況截然不同。

端:那目前政治上的收緊將如何影響社會?「回到文革」的可怕聲音有道理嗎?

彭:我還是比較樂觀。要記得,集權主義的政權下本來沒有「社會」這個概念。中國是改革開放之後才慢慢創造出了一個黨及其計劃之外的社會。這個社會目前已經十分固定,它各個層面上的自由和多元性是不可能一下子就被收回來的。而且,這好像也不是中央領導們的意思:他們針對的對象很具體,而並沒有攻擊社會結構本身;另外,他們幾乎還是認為中國需要類似於西方國家的一個空間。甚至在政治自由方面,大部分政策是跟胡温時代是一致的。因此,目前大多數中國人並沒有受到這幾年變化的太大影響。

不過社會上受到衝擊的正好是很明顯的群體,包括知識分子重新跟政治的掛鈎。此外,主要是黨的內部權力結構的變化,包括集體領導模式受到侵蝕。這個趨勢不是隨便能消除的。這將來也會給社會帶來風險。一個可能是,越來越獨裁的共產黨與越來越多元的社會之間的反差擴大。另外一個可能是,社會受到的限制的持續增多。

端:這是否已經,或可能,給中共的合法性帶來新危機?到什麼程度,或者在什麼情況下會?在目前政治收緊的趨勢下,中共可能如何進行迫切改革?

彭:至於目前的收緊趨勢的邊界在哪裏,我不清楚。最重要的限制大概還是來自於經濟改革的進展。目前的經濟政策仍然不是可持續性的,尤其在地方層面,開支遠遠大於收入,還有國企對中央的持續性依賴。這種增長模式的壽命有限。中國領導自己也意識到這一點,他們知道到如果2020年左右還沒有把這些問題解決,問題就大了。

與十年前不一樣的一點是對黨員需要「信仰」黨的強調,黨成為一個超越社會、人民,不可批評的組織。無論你有沒有被這些思想而說服,你就是需要顯出對黨的無條件忠誠。

端:中國的崛起是否像上世紀的美國崛起?

彭:中國在軍事和外交影響力上的崛起,完全沒有美國當時強。中國的崛起是以經濟為主的。不過中國越來越把美國當做自己需要模仿的榜樣。他們認為,如果想變得更重要,那就需要很強大的軍隊、在世界各地都要有所表現,甚至沒有直接利益的都不能缺席。這種趨勢變得越來越突出。

端:中國模仿美國的行為具體有哪些表現?

彭:一個表現就是中國的對外態度越來越新殖民主義。中國進入了一些被西方忽略的地區:非洲、南美、東南亞、還有中亞。冷戰的時候,這些地方是美蘇競爭大格局的一部分,不過之後就出現了一個權力真空。中國就跳進那個空間去了。這從中國的角度來看是很聰明的一招。從那些曾被忽略的地區來看,應該也利大於弊吧。

問題是,他們在那邊將

來會幹嘛?目前中國領導說得很清楚:只是為了經濟利益。不過在非洲,已經有幾個國家出現了中國參與指導政治的現象,比如在贊比亞,中國企業在礦業有巨大影響力,目前這些國家的政府很明顯在考慮這些中國公司的利益(諷刺的是,這些政黨領導在野的時候還是反對中國公司的),並且幫中國企業控制本土居民的反華運動。也許這種趨勢是不可避免的,一旦在一個地方有很大的經濟利益,政治上也需要得到保障。這樣下去,離下一步,也就是限制美國在贊比亞的行動,已經不遠了。

因為中國這種「美國夢」,以及美國積極塑造對立關係,所以中美在重造一種超大國之間的競爭。不過這種遊戲其實很落後,並不適合目前多極化的世界。

精英主义本来就会导致独裁吧,哪有要因不要果的

啦啦啦

不反对精英主义,但是非常反对独裁的、列宁式的精英主义

那请问fairfair说一下那些你所谓的相对正派的政治团体有哪些,是欧美那些靠资本决定席位的政党吗?我笑了。

「新社會主義」?這根本不是社會主義。當今的中國共產黨其實是套一件紅外衣的國民黨。作者還吹噓中國「共產黨的學習能力比大部分其他政權要強很多」,無視於中共解決問題完全忽視公平正義原則,把世界上相對正派的許多政治團體都貶低了。實情是「研究中國共產黨的學者,學習能力比大部分其他學者要強很多,得編出這種狡猾的阿諛之辭哄哄中共,不然就會遭受杯葛被排擠出圈子之外」。

"作為精英的一種不耐煩" 的描述鞭辟入裡

我想這是習李與之前中共領導者最大的不同