英國成功脫歐所投下的震撼彈,再次喚起人們對於歐陸與美國排外的極右勢力日漸茁壯的焦慮。對英國人來說,除了要面對大不列顛可能存在的裂解、退歐在經濟前景上的不確定性,更重要的是,這次選舉結果再次證明:一個發展不均且相互陌異的社會,才是滋養極右勢力的溫床。

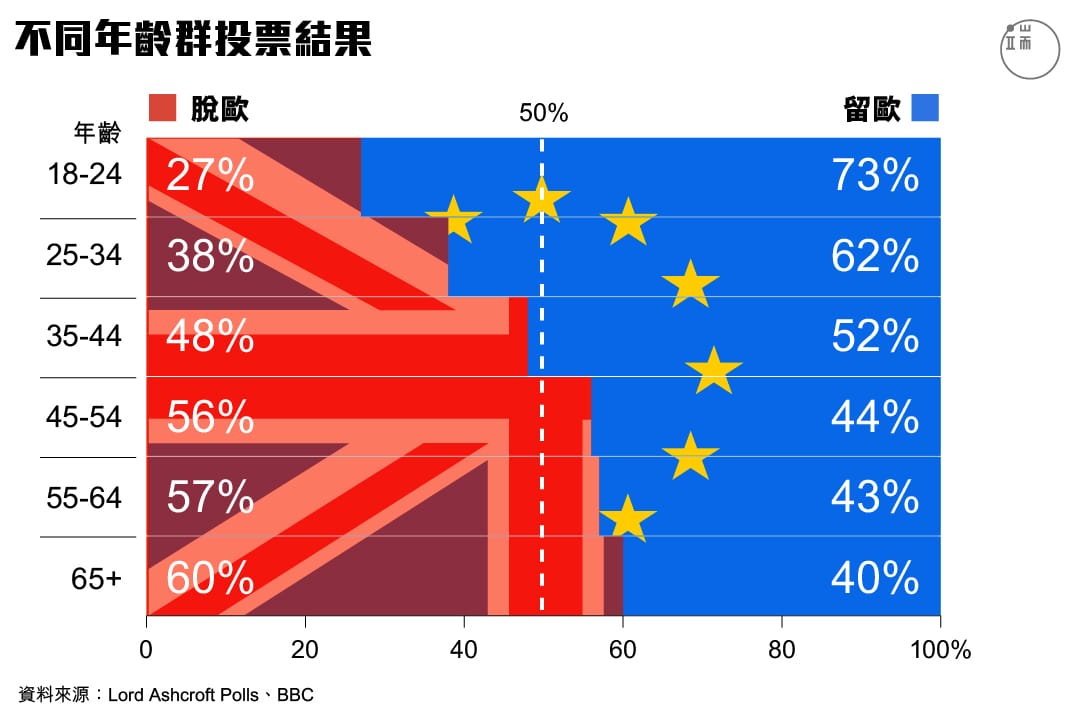

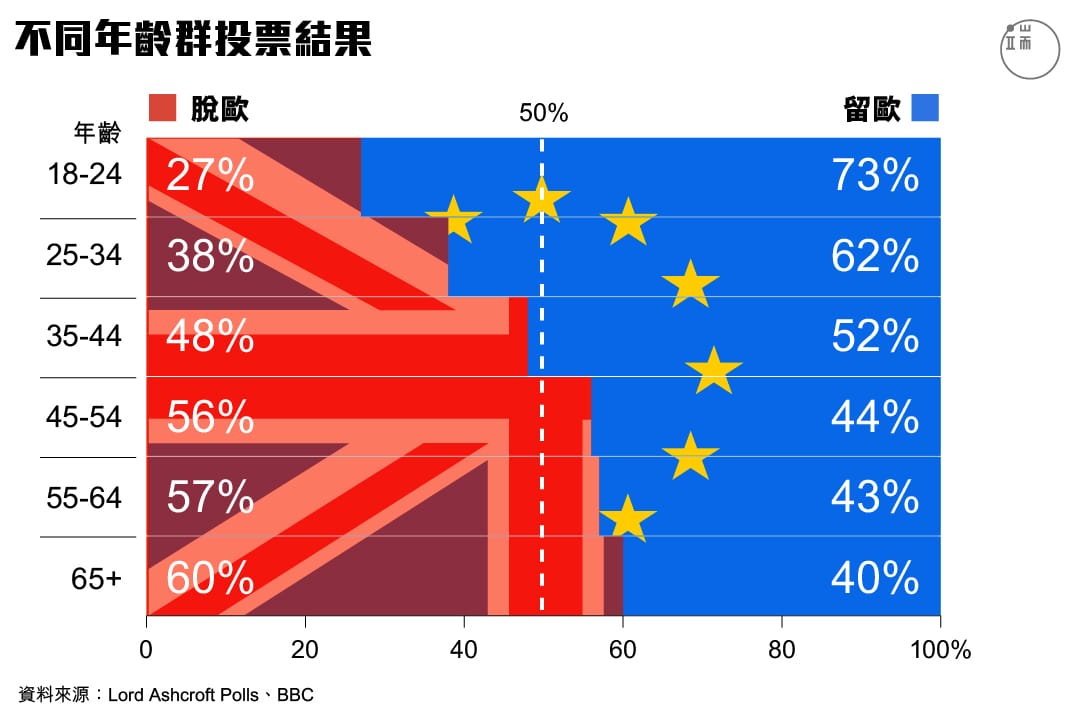

儘管從投票結果的分析上,呈現了明顯的世代差異:年紀越長,支持脫歐的比例越高。以65歲以上的投票人口為例,投脫歐的比例高達60%,是18至24歲這個年齡層的2倍多。

英國成功脫歐所投下的震撼彈,再次喚起人們對於歐陸與美國排外的極右勢力日漸茁壯的焦慮。對英國人來說,除了要面對大不列顛可能存在的裂解、退歐在經濟前景上的不確定性,更重要的是,這次選舉結果再次證明:一個發展不均且相互陌異的社會,才是滋養極右勢力的溫床。

儘管從投票結果的分析上,呈現了明顯的世代差異:年紀越長,支持脫歐的比例越高。以65歲以上的投票人口為例,投脫歐的比例高達60%,是18至24歲這個年齡層的2倍多。

本刊載內容版權為 端傳媒編輯部 或相關單位所有,未經端傳媒編輯部授權,請勿轉載或複製,否則即為侵權。