在香港,難民極少獲得公眾關注,他們一直是躲在城市暗角生存的弱勢社群。直至這一年來,社會才突然把目光投向這群社會邊緣人,傳媒報導,加上特首梁振英多次點名批評,公眾終於看到他們了,不過卻把他們與「十惡不赦」的大壞蛋畫上等號。部份免遣返聲請人非法工作,甚至干犯刑事罪行,這些都是有證有據的事實,入境處也有公布相關被捕數字。然而,記者想知道的是,怎樣的社會和制度因素,才令本來算是逃出生天的人又走上這條違法絕路?

於是,我們找到2003年來港、來自非洲剛果的Ayodele。

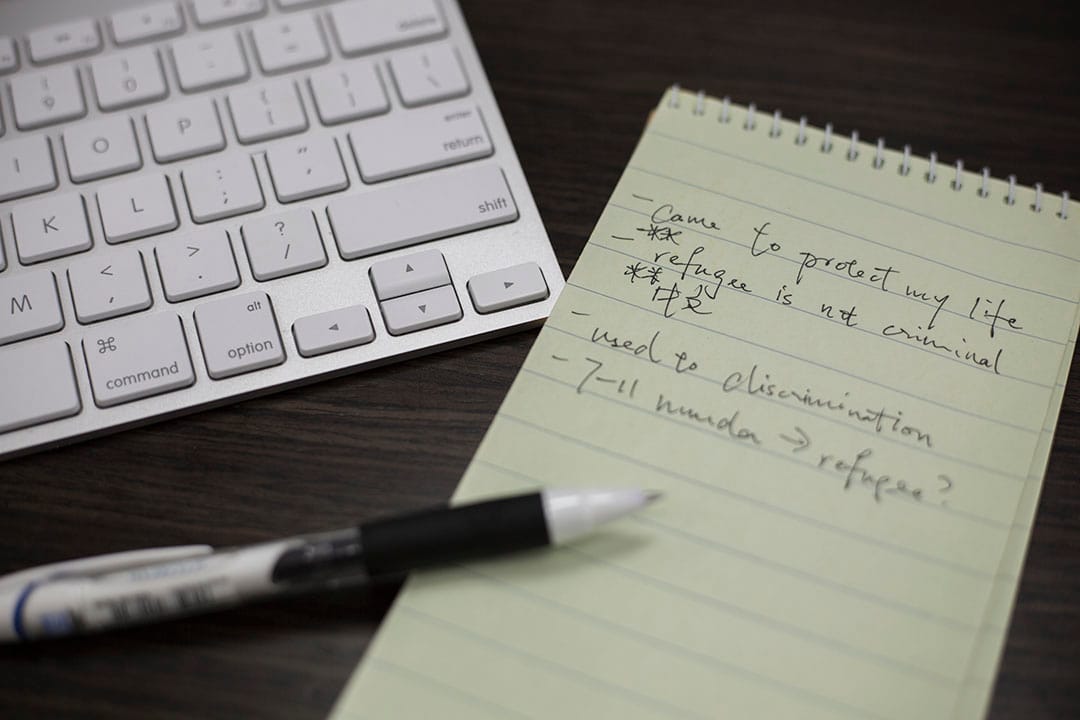

第一次訪問時,我和Ayodele約在太子一間咖啡室。他和另一個來自非洲蘇丹、同樣正等候難民資格審批的朋友Kaarle一起來。兩人走進餐廳,不少客人都把目光投向這兩個黑皮膚的人。直到他們坐下,各人才把視線轉回自己的飯桌。