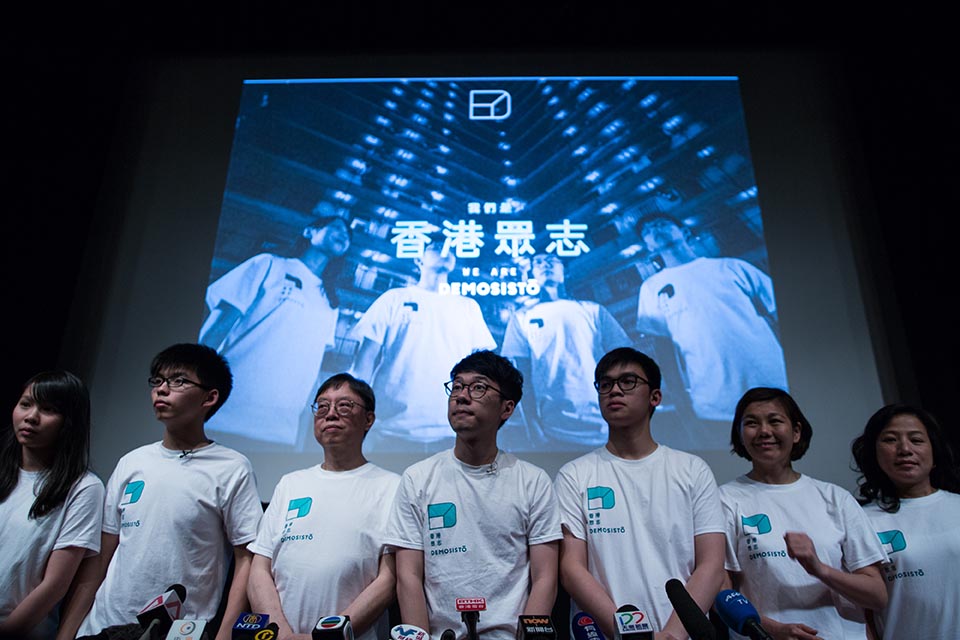

香港的政治討論,近來聚焦在「自決」和「獨立」這兩個概念。無論是「本土民主前線」、「香港民族黨」、「香港眾志」,及有傳即將成立的「香港列陣」,都將「自決」納入其政治論述中。當中有主張香港成為獨立主權國,有些側重以民主公投程序來決定香港方向。儘管他們具體說法不同,但基礎是一致的:他們都認為香港人是一群享有自決權的群體,不應受外力(包括中央)干預來決定香港事務。

所謂行使自決權,就是要主權國及國際社會承認自決者作出的決定,包括尊重及承認新興成立的國家。一個新興的政體是否能有正當性要求其他國家的承認,就視乎它是否符合國際法的原則和框架。因此討論香港自決前途時,就不能不考慮國際法意義下的「自決權」,以及國際對分離獨立所採取的原則。自決權這課題之大,非一兩篇文章便能完整概括到,因此這篇文章主要會討論三個問題:

一、什麼是自決權?

二、什麼情況下,一個群體有獨立的法理基礎?

三、實際上,有什麼因素會令國際社會支持一個國家自決獨立?

奧蘭人的故事:自決運動的局限

「自決權」(Self-determination)這概念的源頭,可追溯到18世紀的《美國獨立宣言》和俄國十月革命,然後在第一次大戰後的《十四點和平原則》開始應用起來。真正將自決權發揚光大的,是1941年的《大西洋憲章》和1945年的《聯合國憲章》。《聯合國憲章》寫道:「尊重人民平等權利及自決原則為根據之友好關係,並採取其他適當辦法,以增強普遍和平。」

籠統來說,「自決權」是指一地人民可以在不受其他國家干預的情況下,謀求自己的政治地位、謀求社會經濟文化的發展。既然有提及政治地位,自決權當然包括分離獨立這形式。然而,如果從自決權在二戰後的歷史背景來看,自決權主要是用來規範國際關係,防止國家與國家之間互相侵略和非法佔領。筆者之所以要點出這個歷史脈絡,是要說明七十多年後的今天,各國在面對戰爭侵略及殖民地以外的自決分離運動,依然採取極為保守的態度。

上世紀最早出現自決分離訴求的領土,是人口稀少、位於波羅的海的奧蘭(Åland)群島。1919年,九成五奧蘭人曾經聯署要求脫離芬蘭統治,加入鄰國瑞典;隨即引來芬蘭強烈反對。支持和反對的聲音僵持不下,促使聯合國前身「國際聯盟」介入。經歷一年多的仲裁,國際聯盟認同,奧蘭人已清晰表達與芬蘭分手的訴求,卻指出即使如此,奧蘭無權脫離芬蘭。

最終,芬蘭以自治權換主權,將奧蘭變成一個芬蘭國境內的自治區。國際社會對奧蘭的安排反映出兩個事實:一、即使某個民族/群體有強烈的身份認同,也不等於該群體自動享有獨立的權利;二、即使民主程序如聯署公投,國際社會亦不必定承認獨立的地位。

國際社會的「領土完整」優先原則

在上世紀大部分時間,自決權都是用在殖民地或非自治領土(1970年代前的香港就屬這個類別)。1970年的聯合國大會決議中就有提到,在那些未自決的領土,人民經過民主決策後,可以選擇獨立建國、與其他國家自由結合,甚至合併。自決權並無規範殖民地應該向什麼方向走,而是讓殖民地人民不受干預,而民主地決定前路。

可是,當一個群體不在殖民/非自治的狀態,自決的選項就窄得多了。如果一個國家的人民有權參與政治,能持續而民主地參與決策社會事務,那就已經算擁有「內部自決」(internal self-determination),相對削弱「外部自決」(external self-determination 指分離或獨立)的正當性。

先前有提過聯合國憲章的設立,首要任務是要保障各國秩序和平。因此,各國在自決權的協議中加設了一道閘——「領土完整」優先。(註一)這道閘背後的邏輯,是認為自決群體所要求的政治身份、個人及群體的經濟社會地位,都能由主權國的政府去滿足。因此,即使一個群體的人民不滿現況,國際社會都傾向在「不改變現有領土的」情況下協商,例如要求主權國下放自治權、成立自治區等的方法,來滿足人民對自決的訴求。

魁北克判決:殖民或非法佔領,方可獨立

在香港的討論中,各方都有提及以公投這方式反映港人意願。雖然各地自決運動時有公投這個環節,公投對確立自決地位卻是象徵性多於實際。加拿大法語地區魁北克,曾多次出現脫離加拿大的運動。1998年,加拿大最高法院的判決就指出,分離獨立只適用於兩個情況:殖民或非法佔領。

即使魁北克人通過公投脫離加拿大,法院亦只規定加拿大政府須跟魁北克商討自治權的事宜,魁北克不會自動享有獨立的地位。它續稱,由於魁北克人在加拿大體制中能擔當重要的職務,自由地參與政治、經濟、社會、文化事務的決策。因此,最高法院認為,加拿大政府已能充分地代表魁北克人民,滿足了魁北克內部自決的權利。

當然,「領土完整」這道閘不是超然的,在某些特殊情況下,一地人民是有權脫離主權國獨立。加拿大的判決反映,若然主權國要捍衛領土的完整,就需要尊重和滿足人民內部自決的權利。這引伸了一個問題:若一個非民主國家中,人民被拒於建制之外而不能決策自身事務,他們是否應得分離獨立,自行建立一個自主的政體呢?

以下科索沃的例子,就觸及過這個問題。

科索沃裁定:族群壓迫與政治排除,也能獨立?

分離獨立在國際法上的地位未明。一方面,國際社會不能完全否定某些情況下,受壓迫的群體應可獨立;但另一方面,他們又恪守「領土完整」這個原則,抗拒戰爭或殖民狀態以外的自決分離運動。2008年,原屬前南斯拉夫聯邦的科索沃發表獨立宣言,宣布脫離塞爾維亞獨立。經歷兩年的爭議,國際法院裁定獨立宣言並無違反國際法,卻巧妙地迴避了科索沃是否享有自決分離權這個問題,以免造成先例。

審議的法官之中,Judge Yusuf 在判辭上進取地表達他對獨立權利的意見:「決定個別事件有沒有正當性去外部自決(獨立)……(我們要)考慮有沒有群體因為他們的種族,受到國家嚴重的歧視或迫害,或是被禁止參與政府事務。」儘管這是個別法官的意見,但他至少點出了自決權的一些新方向,未來獨立的法理基礎,有機會是:一、基於族群的歧視或迫害;二、禁止某族群去參與政府事務,令他們無法自主決策。

國際法和各國會否接納這個獨立的基礎,依然言之尚早。究竟歧視、迫害、沒有民主到一個什麼的程度,才會產生自決獨立的基礎?國際社會尚未有客觀的標準。

東帝汶與孟加拉:人道危機促成國際介入

有人會認為,國際法只是各國「搬龍門」的工具,一地是否能成功自決獨立,取決於各國利益的計算。的確,法理基礎並非自決運動的全部,卻會影響其他國家介入運動的方式。東帝汶和孟加拉兩國算是後殖民時代獨立的好例子。

東帝汶從葡萄牙殖民統治獨立後,隨即被印尼佔領。印尼派出軍隊鎮壓平民,導致數以十萬計的平民死亡,連串暴力引來聯合國介入調停。1999年,聯合國協助東帝汶人舉行獨立公投,成功取得大多數支持。印尼隨即反對公投結果,並暗中支援武裝部隊進攻東帝汶。嚴重的人道危機促使各國派駐維和部隊控制局勢,東帝汶在聯合國接管三年後終於成功獨立。

而孟加拉則在英國撤走後,被巴基斯坦控制,成立地方政府。1970年「孟加拉人民聯盟」在議會取得大多數議席後被巴基斯坦打壓,軍隊在孟加拉進行種族清洗,屠殺過百萬人,近千萬難民逃到印度去。孟加拉之所以能夠獨立,印巴戰爭是其中一個關鍵因素。印度軍隊將巴基斯坦在孟加拉的駐軍打敗後,令孟加拉人能重新組織自己的政府獨立成國,並迅速地得到其他國家承認。

我們可以看到,最終獨立的兩國當時都遭遇嚴重種族迫害和人道危機,正處於地區局勢動盪的時刻。正因為這個情況,國際才有足夠的理由介入,然後由當地人民獲得實質管治權,得到脫離原有主權國獨立出來的空間。自決運動中的公投程序,亦只能達到原有主權國無法再管治的事實,而非脫離原有主權國的方法。

香港的弔詭:更多壓迫,才能合理化港獨?

總括而言,香港現在的情況很尷尬。香港現在已並非殖民地,基本人權及自由被侵犯的程度亦不及中國本身嚴重;比較能合理化香港獨立公投的原因,就只有內部自決權被剝奪的這條進路。一國兩制固然失效,但如果主張自決的政黨能進入議會時,又難以證明內部自決被完全堵塞。難道,要政府禁止這些政黨進入議會,也限制香港人討論自決的自由和權利,才能合理化港獨?這都不是理想的狀態,卻揭示整個自決和港獨討論本身已有的弔詭的矛盾。

在2016年的時空下,香港受制於國際原則而未能產生外部自決的權利,卻不代表政府可以漠視香港市民行使內部自決、建立民主體制的權利。《基本法》尚有30年便會過期,即代表中國主權下的一國兩制,將面臨香港人重新評核,成為香港能外部自決的最好機會。

筆者認為,一下子將自決的討論收縮到獨立或不獨立的表態,是忽略了自決權和國際現實的複雜性。香港人需要把握這段時間來討論「香港要什麼程度的自決」及「政治、經濟、文化自主實際的內容」,方能充分考慮並決定2047年的香港前途。

(楊政賢,香港大學人權法碩士生)

註一:1970年《各國依聯合國憲章建立友好關係及合作之國際法原則宣言》及1993年《維也納宣言及行動綱領》都在自決原則上都設有「不可分裂主權國的領土完整及政體」的條款。

延伸閱讀:

國民政府也曾在聯合國阻撓香港自決

http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2443382