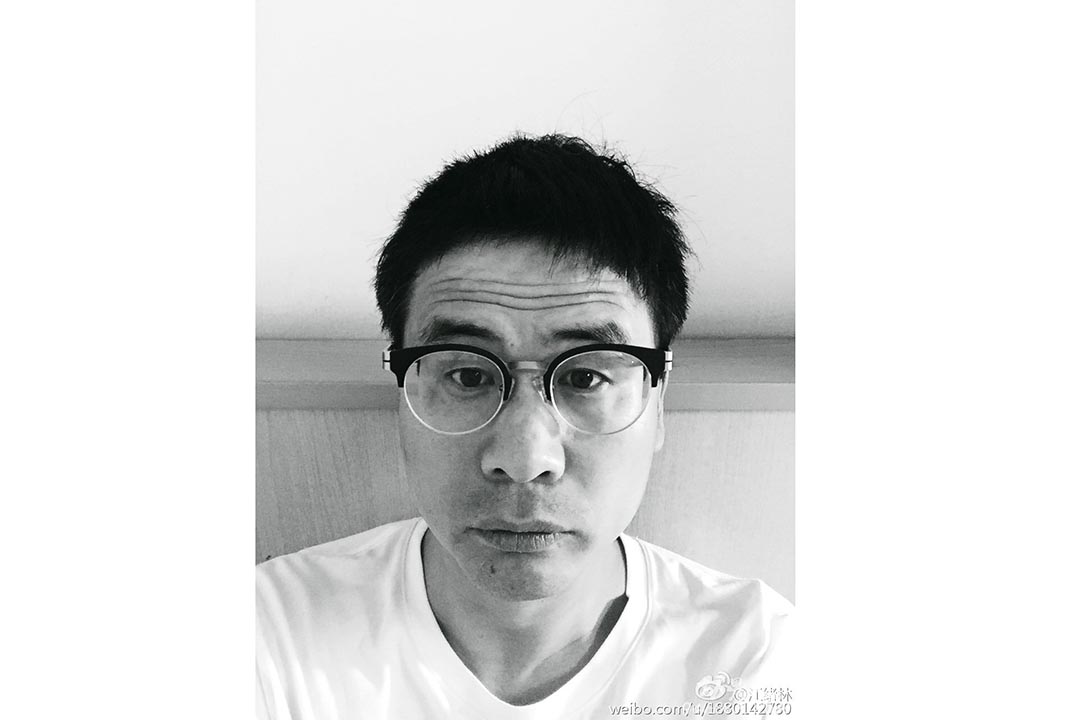

今天我們聚集在這裏,為江緒林老師送別。我們如何來憑弔這樣一個生命?他的存在與離別都如此獨特,以至於我難以寫下一篇規範工整的悼文。這是我不擅長的,對緒林也未必適合。如果這份悼詞帶有許多個人的感觸,而未能代表一個群體的心聲,請原諒和容忍我。

緒林短暫的一生不同尋常。他在1975年2月出生,五歲時母親不幸病故,十二歲時又失去了父親。此後靠姐姐江壽娥含辛茹苦地撫養他長大。坎坷而清貧的早年沒有埋沒他求知好學的稟賦,緒林從湖北紅安的鄉村走進北京,先後就讀中國人民大學和北京大學,後來在香港浸會大學獲得哲學博士學位。

緒林是這個多難家庭的榮光,他對姐姐懷有難以表達的深厚感情。他對姐姐言語不多、時而詞不達意,甚至許多年沒有回家探望。但他一直給姐姐寄錢,還為姐姐在縣城買了房子,盡己所能報答養育之恩。姐姐,在此請接受我們深深的敬意,請您節哀,保重身體。您能過的好一些,是緒林由衷的心願。

2009年緒林進入華東師大政治學系任教。當時我在歷史系工作。2010年秋天,緒林走進我的教室,旁聽我給碩士生開設的《西方思想經典研讀》課程。我知道緒林有很好的學術訓練,而且已經在《中國社會科學》上發表了論文。他來聽課實際上對我有不小的壓力。我幾次對他說,要是覺得沒有收穫完全不必浪費時間。整整一個學期,他只缺席過一次,還發短信給我「請假」。我們在課間聊天,也經常在下課之後一起去食堂午餐。交談之中漸漸熟知起來,就此結下了友誼。

2013年夏季,我和幾位同事一起調入政治學系,緒林很高興有了更多研究政治思想史的同行。政治學系的同事們與緒林的交往深淺不一,但都了解緒林與眾不同的性情與風格。他專注於學問和思考,潛心閲讀大量經典著作,同時也認真對待同行的研究,他的評論總是中肯而富有洞見。他熱愛教學,對學生傾注了巨大的關懷和心血,也贏得了同學們深切的敬意與愛戴。而緒林對學術發表有着極為嚴苛的標準,以至於不管我們多少人勸說他發表著作、申請課題、儘快晉升副教授,都徒勞無功甚至顯得庸俗。同時,大家也開始擔心他時而流露的憂鬱情緒。

半年之後,我接任政治學系系主任的工作。但我從未以這個身份與緒林相處,這對我們來說是格外彆扭的。緒林說「我以前就把你看成兄長,以後也一樣」,這使我釋然,也讓我銘記。我對他唯一的要求就是開朗起來,振作起來,「只要你陽光一點,怎麼開心就怎麼來」,如果要「求上進」提職稱,我們大家一起來幫着策劃、一起來推動,如果願意聽憑自己的興趣潛心研究,根本不用理會那些的考評規則。我慶幸我們所在的這所學校,使我能夠不擔風險地行使一點小小的特權,對緒林這樣一個特殊人才予以特殊的對待。而他除了感謝,就是說自己「學問還不紮實」,他願意慢慢來。

後來華東師大推出了一個新的職稱評定方式,稱為「代表作制度」,就是對於特殊人才,不要求發表論文的數量和課題成果,只要提交自己的代表作(著作或論文)參加評審,就可以申請晉升。我第一時間興沖沖地帶着這個消息去找緒林。在我看來,這個新規則就是為緒林這樣的人度身定做的。

我請他用《中國社會科學》上發表的那篇文章作為代表作提出申請,這是他晉升副教授的一個捷徑。但緒林居然不知所措,沉默良久之後說,「其實後來我覺得那篇文章的結論過於草率了,也可能是錯的」。我說我知道,「你可能over claim對羅爾斯的批評,但用理性選擇模式來作解讀這個思路非常新穎。要點不在對錯,而在於代表了你的學術水平」。他說,「可是,這篇文章不能代表我的水平啊」。

我驚訝至無語。不是因為他的不通人情(對此我早就習以為常),而是緒林再次讓我真切地感受到他的純粹:對知識的誠實,對學術作為志業的神聖感。這在當今學界是如此罕見。是的,緒林是現代學院中的一枚「珍稀植物」,珍貴而稀少,卻在一個早春的寒夜驟然夭折,這讓我們無比痛惜。這枚植物又是孤獨和憂鬱的,格外需要温情與關愛。

他缺乏朋友嗎?與流傳的說法相反,緒林身邊一直有自己的朋友。他當然不是那種喜歡社交活動的人,尤其不善於泛泛之交。但他周圍有自己願意交流的朋友。最初幾年與他交往更密切的是崇明和劉文瑾夫婦(目前他們在美國訪學),緒林經常去他們家「蹭飯」。還有哲學系的葛四友,我們幾個經常在一起打乒乓球,聚會。那時候沒有微信,許紀霖老師發起了一個「政治哲學與思想史研討」的郵件群,緒林在其中的發言很活躍。

在政治學系,楊芳、蕭延中和吳冠軍老師,尤其是後來調入的邱立波等老師,都和緒林有比較密切的交往。林國華老師和緒林有更久的淵源,或許是最能和他深談的人,但遺憾的是相逢的機會不多。(請原諒我可能遺漏了許多應當在此提及的名字)。所有與緒林專業上相關的學術活動,我都會邀請他參加,他也都無一例外地參與,而且會認真準備,做出有質量的發言。他在一個跨地域的政治哲學交流的微信群中發言也很踴躍,臨別前兩天還提出了關於桑德爾著作的一個問題。另外,他還有難以計數的學生朋友。

但是,總有一個問題在我心頭揮之不去:「朋友」意味着什麼?對緒林究竟意味着什麼?為什麼通常所說的友誼最終不足以幫助緒林應對內心的絕望?此刻,這個未解之謎變得如此沉痛。

緒林最初給人的印象是謙遜、靦腆,少言寡語。但熟悉之後會發現,其實他非常生動,興致來了可以很健談,時而機智,時而倔強,有出其不意的幽默感。他也格外敏感,善於傾聽和理解。但與此同時,在他身上總有一種侷促不安、一種不自在的氣質如影隨形,時隱時現。即便在非常熟知之後仍然如此。緒林曾對我隱約談及他的幾次戀愛經歷,有的長達半年之久,有的曇花一現。最後一位戀人是90後的女生,當時我真心為他高興。但幾個月前緒林告訴我,因為感到「無法給她一個好的未來」,他提出了分手。許多女生可以遠遠欣賞他、欽慕他甚至崇拜他,但親近之後卻難以持久相處。

我猜想,緒林的許多朋友在和他接近到一定程度後都會遇到一些困難,在通往更加親密的交往中,變得舉步維艱或不知所措。我的一位學生說,「我們大部分人的心靈都會有那麼個庭院,願意讓朋友進來喝茶聊天,江老師也願意。而人心深處的那個小木屋,大部分雖然上了鎖,但也有解鎖的鑰匙,江老師的卻有點像死鎖,或者連環鎖,難以打開。」我自己最終也未能進入緒林心靈深處的「小木屋」。大概是因為愚鈍,我找不到鑰匙,或者因為畏懼,我害怕冒犯,不敢破門而入。

是的,緒林的確有自己的朋友,也有過心愛的戀人。但他始終沒有獲得那種深入而持久的親密關係,那種能温暖地滋養他、陪伴他和支持他面對內心孤獨和焦慮的友愛與戀情,那種温潤而強健的感情依靠。

有一次問及他為何情緒又低落了,緒林說他只是「胡思亂想」而已,不願深談。臨別時我對他說,「no matter what, I』ll always be there for you」(我覺得有些話用英文聽上去不那麼「肉麻」),他很鄭重地迴應說「知道的」。自此之後,我以為我們之間有一個默契的約定:你守着自己的「小木屋」獨自面對內心世界,但要是小木屋「失火了」,你應當及時讓我知道,而我可以闖入救急。

我曾經確信,緒林不會不顧這個約定而貿然行事。以前有過幾次,發現他流露出悲觀低落的情緒,我就會適度干預,他並不反感,還會反過來寬慰我說「別擔心,沒事的」,說自己「只是胡思亂想一下」就會過去的,諸如此類。而那幾次情況都「轉危為安」了。其他的朋友可能也有類似的經歷。有時候在他微博中一些朋友善意的勸解留言,也會幫助他走出一時低落的情緒。所以事發的那天下午,雖然他一直不接電話,但幾次回覆了我的短信,我以為最後還是能化險為夷……。

可是我錯了!當知道他如此決絕走上不歸之路的時候,我無比震驚,一時間悲痛與失望交加:「緒林,我們不是說好的嗎?你怎麼就背棄了我們之間的約定啊?!」。人的自我確信是多麼不可靠,又是多麼可鄙的自不量力。作為基督徒,緒林違背了他本該信守的宗教規條,他和我之間的默契約定又何足掛齒?

那麼,緒林的孤獨和焦慮究竟是什麼呢?以至於他最終走得如此決絕?是「抑鬱症」嗎?緒林長達多年反覆出現的情緒低落、失眠和輕生念頭,似乎符合典型的臨床症候。可是我一直在迴避這個詞。覺得這個詞太輕巧了,太方便地打發了一切,它抹去了緒林複雜而又深不可測的心靈孤獨,也免除了我們所有的負擔和愧疚。

但今天,我願意重新看待這個問題。在和緒林的交談中,只有一次,我小心翼翼地暗示他應該尋求專業心理醫生的幫助。但這個令人不安的話題斷斷續續地難以持續,隨後就轉變為哲學化的談論。心理諮詢行業是現代性的發明,是將道德、價值和信仰的危機完全化約為技術性的心理問題,這是逃避和扭曲,而不是在真正面對深刻的人性問題。我和他都熟知這種觀點,這背後有大思想家的背書,我們甚至都不用提海德格爾或者福柯的名字。那一次我迎合了緒林,錯過了一次機會。因為我們都不願意在海德格爾和福柯的基調之下討論人生。

但現在回想起來,這是何等的虛榮!如果那些永恆的哲學與宗教的大問題終究需要無盡的探索,而焦慮和孤獨又危及着生命,為什麼我們不能放下架子來尋求專業心理技術的幫助,而要傲慢地鄙夷它?的確,心理治療或許只能緩解而不能解決人生的終極問題,但至少可能給我們更多迂迴周旋的時間,或者能改換一種心境,讓我們能重新上路探尋那些永無解答的奧秘,包括加繆所謂的「唯一嚴肅的哲學問題」。

緒林的氣質中驚人地缺乏周旋、妥協和迂迴的現實主義態度。他渴望的理想之光如此奪目,以至於自己被屢屢灼傷。他為自己確立的標準,無論是道德的、學術的還是信仰的標準,都如此之高,而對自己的反省又太過真誠和深切,近乎苛刻。在這樣的標準下,他時常感到自己(用他自己的話說)在道德上是「卑下的」,在學術上是「平庸的」,在信仰上也是「未曾虔信」。他從來沒有真正接納自己,接納如其所是的自己。他的自我搏鬥和掙扎驚心動魄,直至精疲力竭也未能與自己和解。最終,他將死亡視為「生命最後的庇護所」,選擇以生命的決然中斷來安頓自己。

今天來這裏送別的有許多年輕的學生,其中有不少受到過緒林理想主義氣質的感召。我想在此誠懇地忠告孩子們:理想主義是可貴的,但健全的現實感以及審慎、妥協甚至迂迴的精神也同樣是可貴的品質,也同樣有古典思想的淵源。追尋理想的道路漫長,請珍惜自己的生命。我們走得慢,才能走得更遠。

但在另一面,對於精明於功利、甚至老謀深算的流俗風氣,緒林的真誠與理想主義氣質是一道格外刺目的警策光芒。同時,緒林的經歷也啟發我們,在一個有原子化個人傾向的社會中,尊重和包容是必要的,卻仍然是不夠的,友愛與團結也彌足珍貴。我們不僅需要專業同行的討論群組,我們還應當尋求一種更為積極熱忱的精神、智性和友愛的共同體。

因此,緒林留下的不只是憂傷的悲劇,或者說這悲劇本身藴涵着豐厚的啟迪,讓人想起詩人海子的經歷。緒林的命運是這個世俗時代的一個偏執卻不容忽視的精神判詞,也是橫陳在求真向善的理想主義者面前的一個碩大問號。紀念他的不只有今天聚集在這裏的人們。這些天還有人民大學和北京大學的學友,還有各處發起的追思會。而在短短几天之內,網絡上紀念和思考的文章陸續不絕。

這足以證明,對於我們(他的學生、同事、師長和朋友)而言,緒林的生命、他的書寫和未竟的思考,是一份值得珍存和深思的豐富遺贈。緒林在早春離去,卻留下整整一個秋天的果實,讓我們在日後的歲月中品嚐與回味,在緬懷與思考的心田裏萌發新芽。對於緒林,這是一份遲來的親密,或許他會嫌過於隆重了。緒林,願你的在天之靈接受人們心中善意與温情,願你最終得以慰藉,並再次露出你那孩子般呆萌的微笑。緒林,願你安息。

(劉擎,政治哲學學者)

我想請問刘老师,緒林為何未能繼續留在海外工作生活,而仍然留在不適合他的內地呢?