今天我们聚集在这里,为江绪林老师送别。我们如何来凭吊这样一个生命?他的存在与离别都如此独特,以至于我难以写下一篇规范工整的悼文。这是我不擅长的,对绪林也未必适合。如果这份悼词带有许多个人的感触,而未能代表一个群体的心声,请原谅和容忍我。

绪林短暂的一生不同寻常。他在1975年2月出生,五岁时母亲不幸病故,十二岁时又失去了父亲。此后靠姐姐江寿娥含辛茹苦地抚养他长大。坎坷而清贫的早年没有埋没他求知好学的禀赋,绪林从湖北红安的乡村走进北京,先后就读中国人民大学和北京大学,后来在香港浸会大学获得哲学博士学位。

绪林是这个多难家庭的荣光,他对姐姐怀有难以表达的深厚感情。他对姐姐言语不多、时而词不达意,甚至许多年没有回家探望。但他一直给姐姐寄钱,还为姐姐在县城买了房子,尽己所能报答养育之恩。姐姐,在此请接受我们深深的敬意,请您节哀,保重身体。您能过的好一些,是绪林由衷的心愿。

2009年绪林进入华东师大政治学系任教。当时我在历史系工作。2010年秋天,绪林走进我的教室,旁听我给硕士生开设的《西方思想经典研读》课程。我知道绪林有很好的学术训练,而且已经在《中国社会科学》上发表了论文。他来听课实际上对我有不小的压力。我几次对他说,要是觉得没有收获完全不必浪费时间。整整一个学期,他只缺席过一次,还发短信给我“请假”。我们在课间聊天,也经常在下课之后一起去食堂午餐。交谈之中渐渐熟知起来,就此结下了友谊。

2013年夏季,我和几位同事一起调入政治学系,绪林很高兴有了更多研究政治思想史的同行。政治学系的同事们与绪林的交往深浅不一,但都了解绪林与众不同的性情与风格。他专注于学问和思考,潜心阅读大量经典著作,同时也认真对待同行的研究,他的评论总是中肯而富有洞见。他热爱教学,对学生倾注了巨大的关怀和心血,也赢得了同学们深切的敬意与爱戴。而绪林对学术发表有着极为严苛的标准,以至于不管我们多少人劝说他发表著作、申请课题、尽快晋升副教授,都徒劳无功甚至显得庸俗。同时,大家也开始担心他时而流露的忧郁情绪。

半年之后,我接任政治学系系主任的工作。但我从未以这个身份与绪林相处,这对我们来说是格外别扭的。绪林说“我以前就把你看成兄长,以后也一样”,这使我释然,也让我铭记。我对他唯一的要求就是开朗起来,振作起来,“只要你阳光一点,怎么开心就怎么来”,如果要“求上进”提职称,我们大家一起来帮着策划、一起来推动,如果愿意听凭自己的兴趣潜心研究,根本不用理会那些的考评规则。我庆幸我们所在的这所学校,使我能够不担风险地行使一点小小的特权,对绪林这样一个特殊人才予以特殊的对待。而他除了感谢,就是说自己“学问还不扎实”,他愿意慢慢来。

后来华东师大推出了一个新的职称评定方式,称为“代表作制度”,就是对于特殊人才,不要求发表论文的数量和课题成果,只要提交自己的代表作(著作或论文)参加评审,就可以申请晋升。我第一时间兴冲冲地带着这个消息去找绪林。在我看来,这个新规则就是为绪林这样的人度身定做的。

我请他用《中国社会科学》上发表的那篇文章作为代表作提出申请,这是他晋升副教授的一个捷径。但绪林居然不知所措,沉默良久之后说,“其实后来我觉得那篇文章的结论过于草率了,也可能是错的”。我说我知道,“你可能over claim对罗尔斯的批评,但用理性选择模式来作解读这个思路非常新颖。要点不在对错,而在于代表了你的学术水平”。他说,“可是,这篇文章不能代表我的水平啊”。

我惊讶至无语。不是因为他的不通人情(对此我早就习以为常),而是绪林再次让我真切地感受到他的纯粹:对知识的诚实,对学术作为志业的神圣感。这在当今学界是如此罕见。是的,绪林是现代学院中的一枚“珍稀植物”,珍贵而稀少,却在一个早春的寒夜骤然夭折,这让我们无比痛惜。这枚植物又是孤独和忧郁的,格外需要温情与关爱。

他缺乏朋友吗?与流传的说法相反,绪林身边一直有自己的朋友。他当然不是那种喜欢社交活动的人,尤其不善于泛泛之交。但他周围有自己愿意交流的朋友。最初几年与他交往更密切的是崇明和刘文瑾夫妇(目前他们在美国访学),绪林经常去他们家“蹭饭”。还有哲学系的葛四友,我们几个经常在一起打乒乓球,聚会。那时候没有微信,许纪霖老师发起了一个“政治哲学与思想史研讨”的邮件群,绪林在其中的发言很活跃。

在政治学系,杨芳、萧延中和吴冠军老师,尤其是后来调入的邱立波等老师,都和绪林有比较密切的交往。林国华老师和绪林有更久的渊源,或许是最能和他深谈的人,但遗憾的是相逢的机会不多。(请原谅我可能遗漏了许多应当在此提及的名字)。所有与绪林专业上相关的学术活动,我都会邀请他参加,他也都无一例外地参与,而且会认真准备,做出有质量的发言。他在一个跨地域的政治哲学交流的微信群中发言也很踊跃,临别前两天还提出了关于桑德尔著作的一个问题。另外,他还有难以计数的学生朋友。

但是,总有一个问题在我心头挥之不去:“朋友”意味着什么?对绪林究竟意味着什么?为什么通常所说的友谊最终不足以帮助绪林应对内心的绝望?此刻,这个未解之谜变得如此沉痛。

绪林最初给人的印象是谦逊、腼腆,少言寡语。但熟悉之后会发现,其实他非常生动,兴致来了可以很健谈,时而机智,时而倔强,有出其不意的幽默感。他也格外敏感,善于倾听和理解。但与此同时,在他身上总有一种局促不安、一种不自在的气质如影随形,时隐时现。即便在非常熟知之后仍然如此。绪林曾对我隐约谈及他的几次恋爱经历,有的长达半年之久,有的昙花一现。最后一位恋人是90后的女生,当时我真心为他高兴。但几个月前绪林告诉我,因为感到“无法给她一个好的未来”,他提出了分手。许多女生可以远远欣赏他、钦慕他甚至崇拜他,但亲近之后却难以持久相处。

我猜想,绪林的许多朋友在和他接近到一定程度后都会遇到一些困难,在通往更加亲密的交往中,变得举步维艰或不知所措。我的一位学生说,“我们大部分人的心灵都会有那么个庭院,愿意让朋友进来喝茶聊天,江老师也愿意。而人心深处的那个小木屋,大部分虽然上了锁,但也有解锁的钥匙,江老师的却有点像死锁,或者连环锁,难以打开。”我自己最终也未能进入绪林心灵深处的“小木屋”。大概是因为愚钝,我找不到钥匙,或者因为畏惧,我害怕冒犯,不敢破门而入。

是的,绪林的确有自己的朋友,也有过心爱的恋人。但他始终没有获得那种深入而持久的亲密关系,那种能温暖地滋养他、陪伴他和支持他面对内心孤独和焦虑的友爱与恋情,那种温润而强健的感情依靠。

有一次问及他为何情绪又低落了,绪林说他只是“胡思乱想”而已,不愿深谈。临别时我对他说,“no matter what, I’ll always be there for you”(我觉得有些话用英文听上去不那么“肉麻”),他很郑重地回应说“知道的”。自此之后,我以为我们之间有一个默契的约定:你守着自己的“小木屋”独自面对内心世界,但要是小木屋“失火了”,你应当及时让我知道,而我可以闯入救急。

我曾经确信,绪林不会不顾这个约定而贸然行事。以前有过几次,发现他流露出悲观低落的情绪,我就会适度干预,他并不反感,还会反过来宽慰我说“别担心,没事的”,说自己“只是胡思乱想一下”就会过去的,诸如此类。而那几次情况都“转危为安”了。其他的朋友可能也有类似的经历。有时候在他微博中一些朋友善意的劝解留言,也会帮助他走出一时低落的情绪。所以事发的那天下午,虽然他一直不接电话,但几次回复了我的短信,我以为最后还是能化险为夷……。

可是我错了!当知道他如此决绝走上不归之路的时候,我无比震惊,一时间悲痛与失望交加:“绪林,我们不是说好的吗?你怎么就背弃了我们之间的约定啊?!”。人的自我确信是多么不可靠,又是多么可鄙的自不量力。作为基督徒,绪林违背了他本该信守的宗教规条,他和我之间的默契约定又何足挂齿?

那么,绪林的孤独和焦虑究竟是什么呢?以至于他最终走得如此决绝?是“抑郁症”吗?绪林长达多年反复出现的情绪低落、失眠和轻生念头,似乎符合典型的临床症候。可是我一直在回避这个词。觉得这个词太轻巧了,太方便地打发了一切,它抹去了绪林复杂而又深不可测的心灵孤独,也免除了我们所有的负担和愧疚。

但今天,我愿意重新看待这个问题。在和绪林的交谈中,只有一次,我小心翼翼地暗示他应该寻求专业心理医生的帮助。但这个令人不安的话题断断续续地难以持续,随后就转变为哲学化的谈论。心理咨询行业是现代性的发明,是将道德、价值和信仰的危机完全化约为技术性的心理问题,这是逃避和扭曲,而不是在真正面对深刻的人性问题。我和他都熟知这种观点,这背后有大思想家的背书,我们甚至都不用提海德格尔或者福柯的名字。那一次我迎合了绪林,错过了一次机会。因为我们都不愿意在海德格尔和福柯的基调之下讨论人生。

但现在回想起来,这是何等的虚荣!如果那些永恒的哲学与宗教的大问题终究需要无尽的探索,而焦虑和孤独又危及着生命,为什么我们不能放下架子来寻求专业心理技术的帮助,而要傲慢地鄙夷它?的确,心理治疗或许只能缓解而不能解决人生的终极问题,但至少可能给我们更多迂回周旋的时间,或者能改换一种心境,让我们能重新上路探寻那些永无解答的奥秘,包括加缪所谓的“唯一严肃的哲学问题”。

绪林的气质中惊人地缺乏周旋、妥协和迂回的现实主义态度。他渴望的理想之光如此夺目,以至于自己被屡屡灼伤。他为自己确立的标准,无论是道德的、学术的还是信仰的标准,都如此之高,而对自己的反省又太过真诚和深切,近乎苛刻。在这样的标准下,他时常感到自己(用他自己的话说)在道德上是“卑下的”,在学术上是“平庸的”,在信仰上也是“未曾虔信”。他从来没有真正接纳自己,接纳如其所是的自己。他的自我搏斗和挣扎惊心动魄,直至精疲力竭也未能与自己和解。最终,他将死亡视为“生命最后的庇护所”,选择以生命的决然中断来安顿自己。

今天来这里送别的有许多年轻的学生,其中有不少受到过绪林理想主义气质的感召。我想在此诚恳地忠告孩子们:理想主义是可贵的,但健全的现实感以及审慎、妥协甚至迂回的精神也同样是可贵的品质,也同样有古典思想的渊源。追寻理想的道路漫长,请珍惜自己的生命。我们走得慢,才能走得更远。

但在另一面,对于精明于功利、甚至老谋深算的流俗风气,绪林的真诚与理想主义气质是一道格外刺目的警策光芒。同时,绪林的经历也启发我们,在一个有原子化个人倾向的社会中,尊重和包容是必要的,却仍然是不够的,友爱与团结也弥足珍贵。我们不仅需要专业同行的讨论群组,我们还应当寻求一种更为积极热忱的精神、智性和友爱的共同体。

因此,绪林留下的不只是忧伤的悲剧,或者说这悲剧本身蕴涵着丰厚的启迪,让人想起诗人海子的经历。绪林的命运是这个世俗时代的一个偏执却不容忽视的精神判词,也是横陈在求真向善的理想主义者面前的一个硕大问号。纪念他的不只有今天聚集在这里的人们。这些天还有人民大学和北京大学的学友,还有各处发起的追思会。而在短短几天之内,网络上纪念和思考的文章陆续不绝。

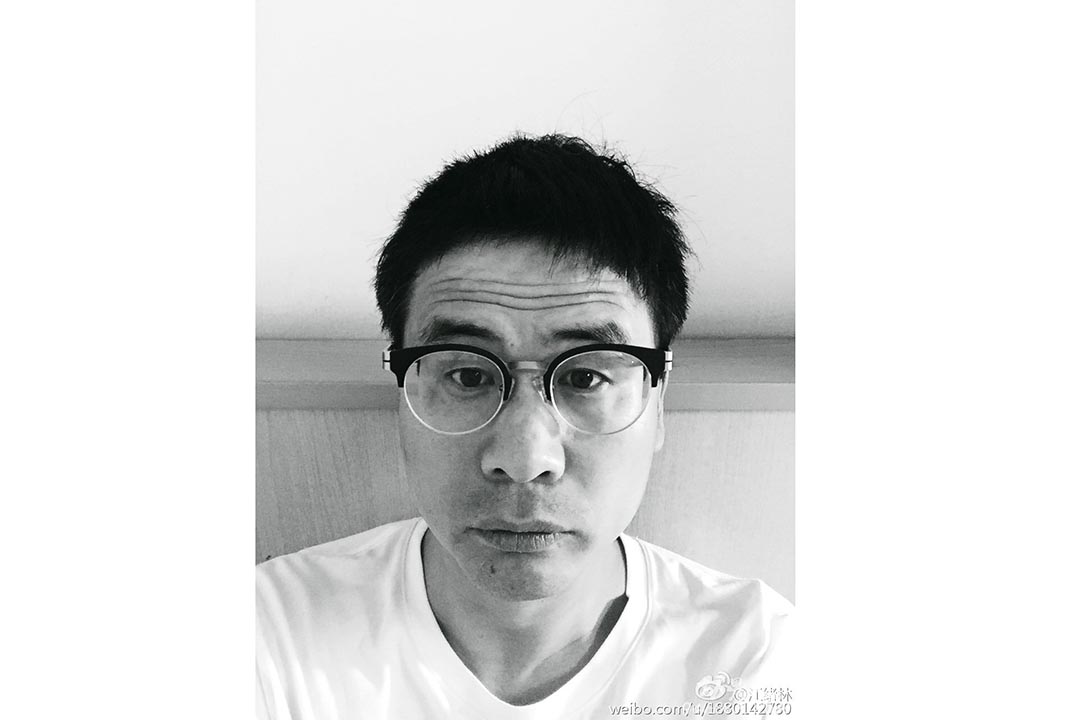

这足以证明,对于我们(他的学生、同事、师长和朋友)而言,绪林的生命、他的书写和未竟的思考,是一份值得珍存和深思的丰富遗赠。绪林在早春离去,却留下整整一个秋天的果实,让我们在日后的岁月中品尝与回味,在缅怀与思考的心田里萌发新芽。对于绪林,这是一份迟来的亲密,或许他会嫌过于隆重了。绪林,愿你的在天之灵接受人们心中善意与温情,愿你最终得以慰藉,并再次露出你那孩子般呆萌的微笑。绪林,愿你安息。

(刘擎,政治哲学学者)

我想請問刘老师,緒林為何未能繼續留在海外工作生活,而仍然留在不適合他的內地呢?