【黃麗群專欄|食與物】說些微不足道,卻讓人遭到全面圍繞的事。

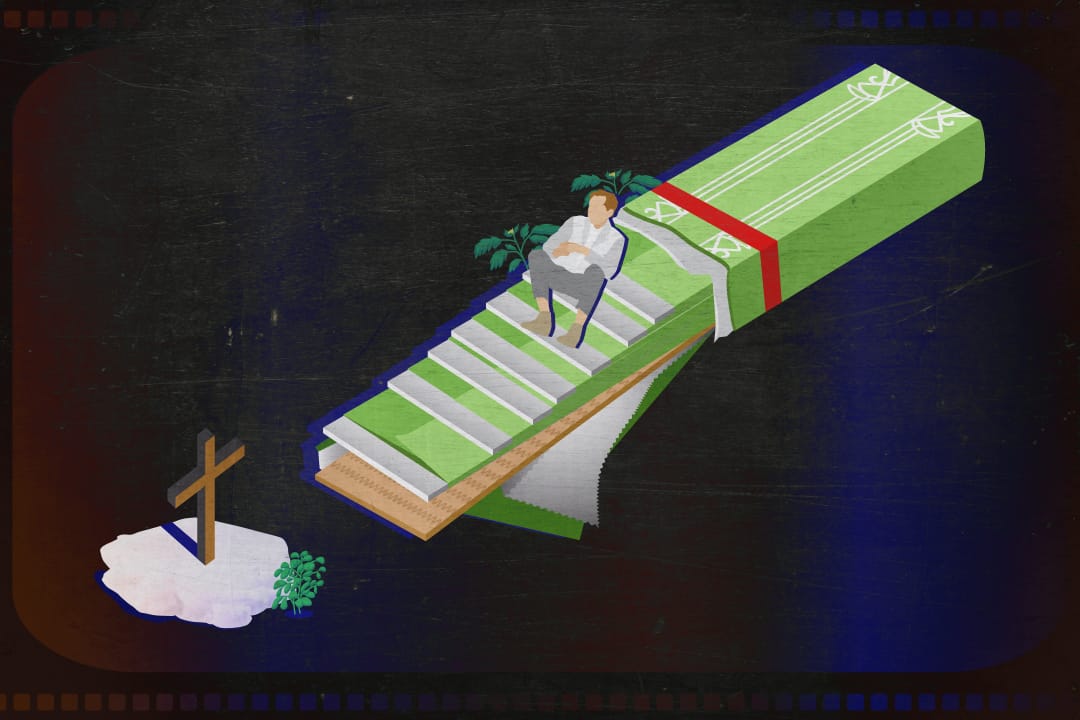

這是不解煩渴也不止飢的東西,不冷不熱又不天然,無所謂滋味,自作自受一點津液,連街路的小食也算不上。事前知道它始終是空虛,事後唾吐無所置用的渣滓,不足稱為小物。非食非物,沒有什麼人,也沒有什麼時間與場合,必須對這件事認真,永遠不必認真,像忽然被鬼神夾入睡眠資料中一層墊檔的夢。口香糖就是這樣比小更小比瑣碎更瑣碎的事,小道中的小道。

偏偏就想講這樣的事。雖然女性談細瑣又質地偏於軟的題目,格外容易被雙倍地嗤之以鼻;雖然身屬一個把強鄰黑影當被子蓋的國度,還嫌小確幸小確幸地被譏嘲得不夠嗎,自己都感受頹唐。