戰後70週年的到來,意味着涉及七十(餘)年前的戰爭以及其遺產(legacy)的爭議將再次被掀開。當中最令人引頸期盼的是:在外交意義上,日本首相安倍晉三在戰後70年將如何重述戰爭?日韓對中共93大閱兵的態度增添了不少戲劇效果,此外不同與往常的是,台灣這次並未完全排除在這場政治大戲之外,或至少在國內一度成為人們茶餘飯後論政的話題。但另一方面,大多數的討論並未捕捉到討論的核心:「戰後」。這連帶使我們今日在談論戰爭——以及其反義詞和平時都顯得一知半解。

戰後70週年的政治展演

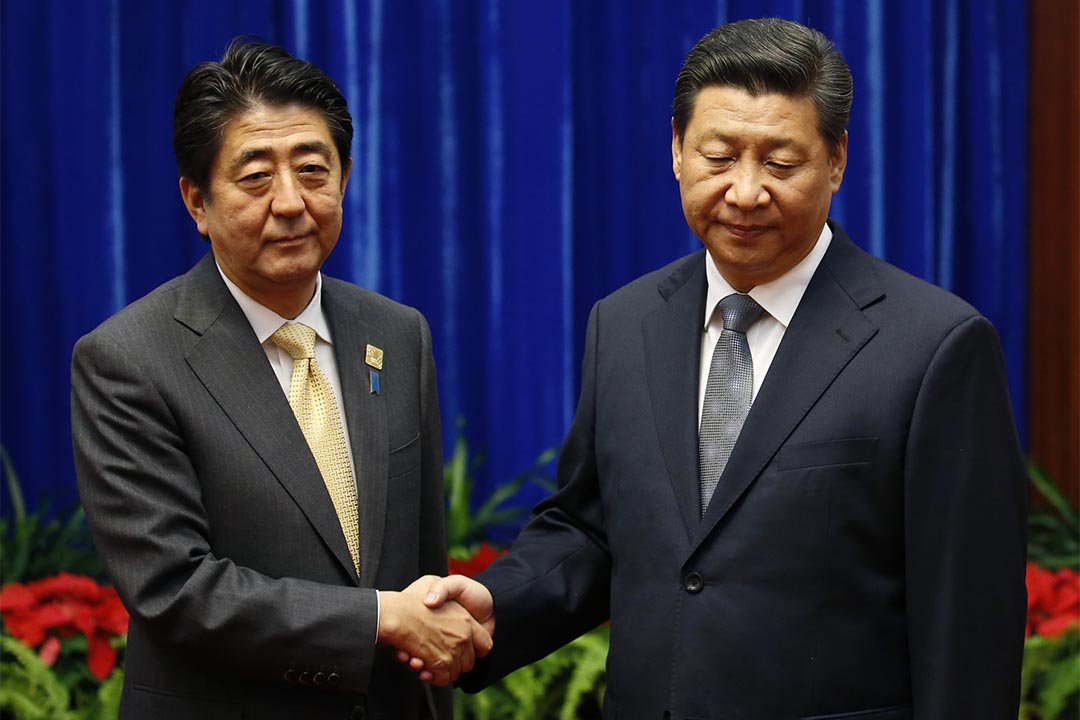

去年11月在北京,APEC會議上安倍與習近平會面尤其受到矚目,其背後除了近年來如釣魚台群島、航空識別區等領土議題,也包括安倍參拜神社以及藉憲法解釋調整自衛隊權限等爭議。

兩人會面時,習近平在合照中一臉不屑的神情使照片廣為流傳,也提前揭開戰後70周年的政治大戲;今年1月,中國官媒《人民日報》,在微博上發表將於9月3日(該日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」)慶祝「世界反法西斯戰爭勝利70週年」,且確定俄羅斯總統普丁將受邀參與。但與其說中俄聯手搞「大閱兵」是出於地緣政治因素,倒不如說是兩個前「社會主義政權」在象徵政治層次上,再次重申其對前軸心國的態度——在東亞尤指日本以及日美政治同盟。

今年7月,台灣前總統李登輝在日本國會議員會館發表演說,演說中引經據典,整體來說,顯露了他對中華帝國崛起的憂心,並認為在此情境下,台日應深交且加強合作。值得留意的是,日方在外交原則上,破例地讓現任首相跟李登輝見面(而非其他安倍的親信)。

8月李登輝在日本雜誌《Voice》投書〈揭開日台合作的新帷幕〉,前後兩次行動——尤其是後者——經台灣媒體翻譯後,短時間內在公共論壇掀起一波又一波的「統獨」口水戰,其中不乏許多社運工作者的討論與批評,令人遺憾的是,相關討論鮮少着墨於事實本身,亦或是更上位的戰爭、和平等意義,遑論對今日政治、社會的啟示,在這裏,歷史多半只是政治較勁所需的素材。再加上國民黨總統候選人洪秀柱、榮譽黨主席連戰、新黨黨主席郁慕明等人演出加持下,在北京「大閱兵」的背景下高談「抗戰」,替是次投書爭議增添一番風味,久久未能散去。

高層政治之外,日本新社會運動的崛起也為這特別的歷史時刻寫了令人眼睛為之一亮的新頁。長年來只有戰後嬰兒潮世代關心的憲法九條問題,因為新生代的學運團體SEALDs(前身是反「特定秘密保護法」的SASPL)成立,催生了反安保運動以來最大規模的學生運動。他們每周五晚上在國會前集會,且全國各地如關西、仙台、沖繩等都隨之響應,組成在地的SEALDs,他們訴求反對安倍內閣自2014年7月提出的憲法解釋、今年5月提出的「安保法案」等一連串企圖改變日本自衛隊權限的制度性調整,提出對戰爭時期日本對外侵略跟殖民的反省,同時也相當珍視戰後因和平憲法等因素帶來的「和平發展」。

運動規模上,SEALDs成立不到三個月,就有近十萬人的大型集結,8月底在全國超過60個地方,北起北海道、關東、近畿、中部,南至沖繩等地,皆有SEALDS發起的集結、示威。此外,值得留意的是,兩年前寫下《永續敗戰論》的年輕社會學者白井聰亦參與其中。

然而有趣的是,這些圍繞着戰後七十週年的討論——不論在日本或台灣——泰半不是落在國共競逐的抗日史觀,就是日本於30年代起對外的侵略戰爭。儘管討論得熱烈,但可以說根本是搞錯重點,一個極其重要的角色卻在此缺席了:美國。

首先,二戰在美國加入盟軍後快速結束,作為盟軍勝利的主要原因,美國得到了主宰戰後政經秩序的絕對權力,也奠定了「美利堅帝國」的重要基礎,相比多國戰後在柏林的角力,這股來自華盛頓的巨大的壓制力量在東京尤其表露無遺,在麥克阿瑟全權負責下,於1945年設置了盟軍最高司令官總司令部(Supreme Commander for the Allied Powers),1946年東京大審,美國因為戰勝得到界定、裁決正義的巨大權力,挑出首當其衝的A級戰犯以及相關被告人,理論上難以迴避責任的天皇(制)也因為美軍統治上需要——戰後經濟重建以及冷戰的開始而被避開。

經和平包裝後的「戰爭責任」

進一步言,美國提供經濟、政治和軍事上的援助,日本在冷戰最前線協助美國作為回報,在美國的「庇護」下,戰爭責任與戰前殖民等所謂轉型正義問題被廉價待之,戰後和平憲法以及軍事等涉及國家核心的討論也被迴避,問題不但沒有得到解決,反而因為政治跟經濟上的「現實主義」而幽微地將問題遺留至今。因此,「戰後」體制得以順利展開,這裏姑且稱之為戰後的「和平發展」路線為主軸的政治體制。

50及60年代的的大型抗爭雖然一度帶給自民黨政權戰後的最大危機,但也隨岸信介下台、池田勇人接任,從而重整體制並成功化解危機,池田上任隨即提出「所得倍增計畫」,在「拼經濟」的時代背景下,穩定了反安保以來的政治秩序,「和平發展」路線大獲全勝,70年代新左翼運動越發失去影響力,此後泛進步勢力、社會黨等反對黨也失去在中央層次上對抗自民黨的能力。

對外,「和平發展」路線也同樣能在池田內閣的外援政策中體現,當時因為擔憂自由化政策會降低出口帶來經濟衝擊,池田內閣分別於1960年、1961年設置了亞洲經濟研究院(Asian Economic Research Institute)跟海外經濟合作基金(Overseas Economic Cooperation),不但提供發展所需的資金、廠房跟設備給東南亞諸國,日本也協助基礎工程建設,藉此解決國內對出口下滑的憂慮。

在經濟交換關係之下,必須注意到外援向來是外交政治的產物,極其反諷的是,已經有史家指出,日本政府跟官僚繼承了戰爭時期用於滿洲國跟朝鮮半島的工業知識與工程技術,在冷戰美蘇對抗、競爭的需要下,當美國無法進一步提供東南亞國家外援時,日本隻身撐起美國戰後在東南亞的安全部署,其中不乏大日本帝國在戰爭後期佔領過的國家。

也就是說,戰爭責任的草率處理,不但擱置了包括「和平憲法」在內等緊扣戰後日本政治核心的議題,也擱置了日本跟東亞國家在戰時的複雜關係。戰爭結束後,出於核心國家跟邊陲國家多重的政治與經濟需要,這些逐漸被遺忘的經驗,反倒還成為東亞新秩序形成的重要基底。

這些歷史並未真的遠去,事實上,因為中日兩國近來頻繁地在東南亞泰國、印尼等國爭奪建設標案使外援議題再次浮上枱面。進一步言之,08年以來,中國在世界各地大舉投資、借貸、援助,在這兩年在拉美、東西非皆引來「新殖民主義」的批評,13年起,以習李為核心的領導人團隊一心寄望「一帶一路」的推展跟人民幣國際化,中國不但有着與彼時日本類似的軌跡,甚至已經成為一方之霸,欲透過軍事力量協助對外經濟擴張(所謂「持劍經商」)成為下一個「美國」。儘管一如往常,中國一概將上述批評打成西方觀點下的偏見,用「我們至少比西方國家的殖民好」之流的話術辯護之,假設這種說法是東亞歷史無解的原因之一,那麼今天我們甚至應該擔心,中國式的「和平發展」(另一種較為熟悉的說法是「和平崛起」)將可能帶來更多問題。

另一方面回到歷史來看,1970年代因日本外援政策而一度交好的中日兩國今天的關係亦逐漸惡化,也就是說,上述基於「經濟現實主義」與地緣政治的經濟援助很可能只是一時的,靠着發展優勢不可能達成真正的和解,甚至可能使之惡化。

或許我們可以大膽地說,在戰爭所涉及的複雜問題被認知到且妥善解決以前,那場在70年前結束的戰爭並不會真的結束,關於戰爭需要的資源、人力動員而產生的爭論也不會停止,更悲觀地說,缺乏這一層理解,再多的話題也無助東亞戰爭歷史的理解、和解,無對話基礎的爭論跟政治鬥爭會成為常態。

回到台灣,相關的歷史議題很容易就變為統獨的「相罵本」,也無法深入其社會內裏,這幾年在台灣頗為火熱的跨國公民社會或社會運動連帶建立的倡議也將淪為政治空話。

(施懿倫,來自台灣,目前就讀於政治大學哲學系。喜歡香港,尤其喜歡旺角跟新界)

評論區 0