為什麼了解「五年規劃」很重要,就跟看「新聞聯播」的理由一樣。

在中國生活過的人就會知道,每天晚上7點,中國的電視台從央視到地方台,都會停止其他節目,統一轉播央視一套「新聞聯播」。普通觀眾可能會感到枯燥乏味,但是對於關心中國政治和經濟發展的人,「新聞聯播」則被格外看重。在中國這樣一個政策變遷對於經濟發展有著至關重要的作用的國家,「新聞聯播」代表了中國官方最權威的政策發聲。換句話說,在新聞聯播上領導講話的「播出」,某種程度其實就是中國的一種「立法」過程。因而對於有的關注者而言,「新聞聯播」甚至被認為沒有一句被認為是多餘,會在字裡行間尋找方向或者「商機」。

相類似的,中國每五年推出的「五年規劃」,繼承自計劃經濟時代的「五年計劃」。時至今日,「五年規劃」依然深受執政者重視。習近平在2025年6月於《求是》雜誌刊發一篇文章稱讚「五年規劃」是「中國特色社會主義一個重要政治優勢。」

中國的整個體制就像一個巨大的「分形」。國家層面出台「十四五規劃」後,地方甚至全國性的企業也會編織自己的「十四五規劃」。「五年規劃」就像「新聞聯播」裏的領導講話一樣,雖然不是法律,但卻如同法律一般被貫徹到社會發展的方方面面。

而五年規劃的內容,對於中國政商的觀察者來說,也依然具有信號作用。舉例來說,近期中國有兩項正式落地的國內政策引起廣泛關注,一個是宣布於7月開工的「雅魯藏布江下游水電工程」,一個是10月1日正式實施的面向青年科技人才的「K字簽證」。前者被稱為萬億投資工程,規模超過三個長江三峽,當日引發中國超過20餘支股票漲停,滬市直接收復3600點。而後者則在就業問題極度敏感當下,在中國網民中引起廣泛爭論甚至批評。二者相類似之處,就是這兩項政策都早就寫在於2020年末(建議稿)及2021年初推出的長達146頁、7.5萬字的「十四五規劃」書中。而2025年作為「十四五」規劃的最後一年,政策的最終落地早可預期。

從數字成績單來看,中國發改委早在2023年底就公布了中期報告,20項指標中已有16項基本符合或者快於預期,剩餘其他指標,除了通過部門統籌加碼推進政策實施,還有另外一種達標方法,就是對統計口徑進行調整。總的來說,在定量指標整體減少後,十四五的定量成績整體符合預期,應該不會令人感到意外。然而真正值得討論和分析的,則是在明確數字之外的定性指標。

站在2025年,回顧2020年推出的「十四五規劃」,我們可以檢視哪些中國經濟現狀證明了規劃模式的滯後與侷限;又是哪些經濟亮點,其實恰恰不能為規劃以及「中國模式」所解釋;以及,聚焦經濟和社會領域的規劃,終究是否可以逃脫政治的反噬。

而「十四五規劃」和此前的一大不同,就是增加了「2035年遠景目標綱要」,這和中國最高層「一張藍圖繪到底」,對計劃的執著一脈相承。只是對於一個充滿變化的當下,這樣充滿「工具理性」和「歷史主義」的結構,可能已經是不合時宜的。

防疫措施下順利實現「國內大循環」,後疫情時代著眼「提振內需」卻難見功效

「十四五規劃」中,曾用專門篇幅論述「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」,聯想當時的背景看並不偶然。

伴隨著2020年1月23日武漢封城,以及2020年3月28日起暫停除外交公務簽證外的外國人入境(後改自費隔離後可以入境),中國和全球的人員及商貿活動面臨全面隔絕。因而某種程度上,對於國內外「雙循環」概念的提出,以及對安全的強調,可以看出中國決策層對於中美長期劇烈競爭、中國和海外出現經濟脫鉤以及伴隨著新冠全球大流行,清零政策可能要長期化的預期。

事實上,在清零政策執行期間,特別是2020年4月武漢解封,到2022年4月上海封城之前,中國確實出現了一種獨特的經濟現象。一方面在全球新冠大流行的背景下,中國國內一度出現如同防疫泡泡一般的社會和經濟景象。伴隨著國內居民不能海外旅行的客觀條件,中國國內文旅消費全面復甦。2021年全年國內遊客32.5億人次,比2020年增長12.8%,國內旅遊收入29191億元,增長31.0%。在北美電影院線廣泛停業的同時,2021年中國電影票房憑藉472.58億元人民幣,成為全球第一大電影票房市場。從全年社會消費品零售總額來看,2021年比2020年增長12.5%,商品零售額增長11.8%,餐飲收入額增長18.6%。

另一方面,伴隨著全球供應鏈受到疫情衝擊,在人流受限但是貨運不受影響的情況下,全面復工運轉的中國製造業成為全球供應鏈的重要供血來源。2021年中國對全球主要貿易體的貨物出口金額都取得兩位數的增長,其中對美國增長24.2%,對歐盟增長12.1%,對東盟增長22.2%,對日本和韓國分別增長10.1%和15.1%。最終的成績單上,中國經濟在2021年取得了8.4%的增長,自2011年以來首次超過8%。

因而,從這個意義上來講,2021年的中國經濟,展現出「中國人可以不需要世界,但是世界離不開中國」,可能最符合政策預期中「國內大循環和國內國際雙循環」應有的樣子。然而,伴隨著2022年新冠疫情以及清零政策的結局發展,中國經濟又產生了新的變化。「雙循環」的戰略即使依然被高層提及,但是實踐背景已經不同了。

在疫情過後,土地財政腰折,同時在疫情中付出巨大開支的中國地方政府,整體處在高度債務風險中。中國財政部長藍佛安曾提到,「地方需要消化的隱性債務總額為14.3萬億」。雖然地方債務基本屬於內部債務,風險可控,但是天量債務使得地方財政緊張,公共服務捉襟見肘,更罔談拉動投資。

廣義上的內需,包括投資和消費。因而,疫情過後的中國,對於「擴大內需」,自然而然著眼到「提振消費」上。

中國的消費率(指居民消費佔GDP的比率),一直以來相比發達國家都偏低。根據中國社科院張斌等人的研究,中國目前居民消費率約為40%,相比之下,日本、韓國、台灣、德國、法國等經濟體在與中國類似發展階段時的居民平均消費率為52%,中國整體偏低12%左右。全國政協經濟委員會副主任劉世錦則認為中國消費率比世界平均水平低20%。需要「提振消費」不是一個「新問題」,只是這一次真正成了關係中國經濟命運的「真問題」。

在新冠大流行期間,世界主要發達經濟體普遍採用貨幣寬鬆和積極的財政激勵的政策,例如2020年3月,美聯儲宣布無限量QE(量化寬鬆)政策,以拉抬市場。作為結果,以美國為代表的主要經濟體在伴隨著較快防疫解封的同時,也較快產生了經濟復甦,美國失業率自2021年11月以來長達三年內都維持在4%的歷史低位。但是相關經濟政策,結合2022年爆發的俄烏戰爭,也推動了全球大宗商品價格的上漲,導致居民體感較強烈的通貨膨脹(但是經濟學意義上其實屬於溫和通脹範疇)。在經濟復甦期,就業和薪資的增長往往會被選民歸功於自己能力的匹配,但是對通貨膨脹則容易遷怒於執政者。

在這種背景下,美國、加拿大、英國、日本、德國等國,都在2024前後經歷了政權或領導人輪替。除了川普的再次上台,英國保守黨十四年來首次失去執政,加拿大自由黨雖然在大選中以2%之差勉強保持了第一大黨地位,維持少數執政,但是在任長達十年的特魯多在選前就已辭去總理,實現了內閣更迭。德國分別在2021年和2025年出現了兩輪政黨輪換。日本自民黨則在最近一次衆議院選舉中,自2009年以來首次失利,並在隨後的參議院選舉中,自1955年以來作為執政黨首次在參衆兩院均失去多數席位。

與主流發達國家不同,中國並沒有在疫情期間開展大規模的貨幣寬鬆或財政激勵。這背後可能有主政者對2009年「四萬億」的負面影響心有餘悸,也有可能對其他發達國家激勵政策造成通貨膨脹的後果有所忌憚。總之,衆多經濟學家呼籲的全面寬鬆甚至全民普發現金政現策不見蹤影,中國的居民消費價格指數(CPI)也在2022年後持續走低,形成了與全球其他主要經濟強國截然不同的面貌。

疫情之後,中國相關鼓勵消費的政策,截至目前收效不甚明顯。特別是各地政府積極鼓勵文旅產業,背後邏輯是文旅造成的城市人流,容易給人以欣欣向榮的景象,成為一種經濟信心的來源,然而人流背後真正的經濟效果其實乏善可陳。

2025年中國國慶黃金週,結合中秋共有8天連假,期間全國國內出遊人次達8.88億,累積跨區域人員流動量達到24.32億人次,創歷史同期新高。然而,經計算,國慶假期人均每日消費約為113.9元,同比出現13%的下滑,僅相當於六年以前,2019年同期的95.9%,數據並不好看。

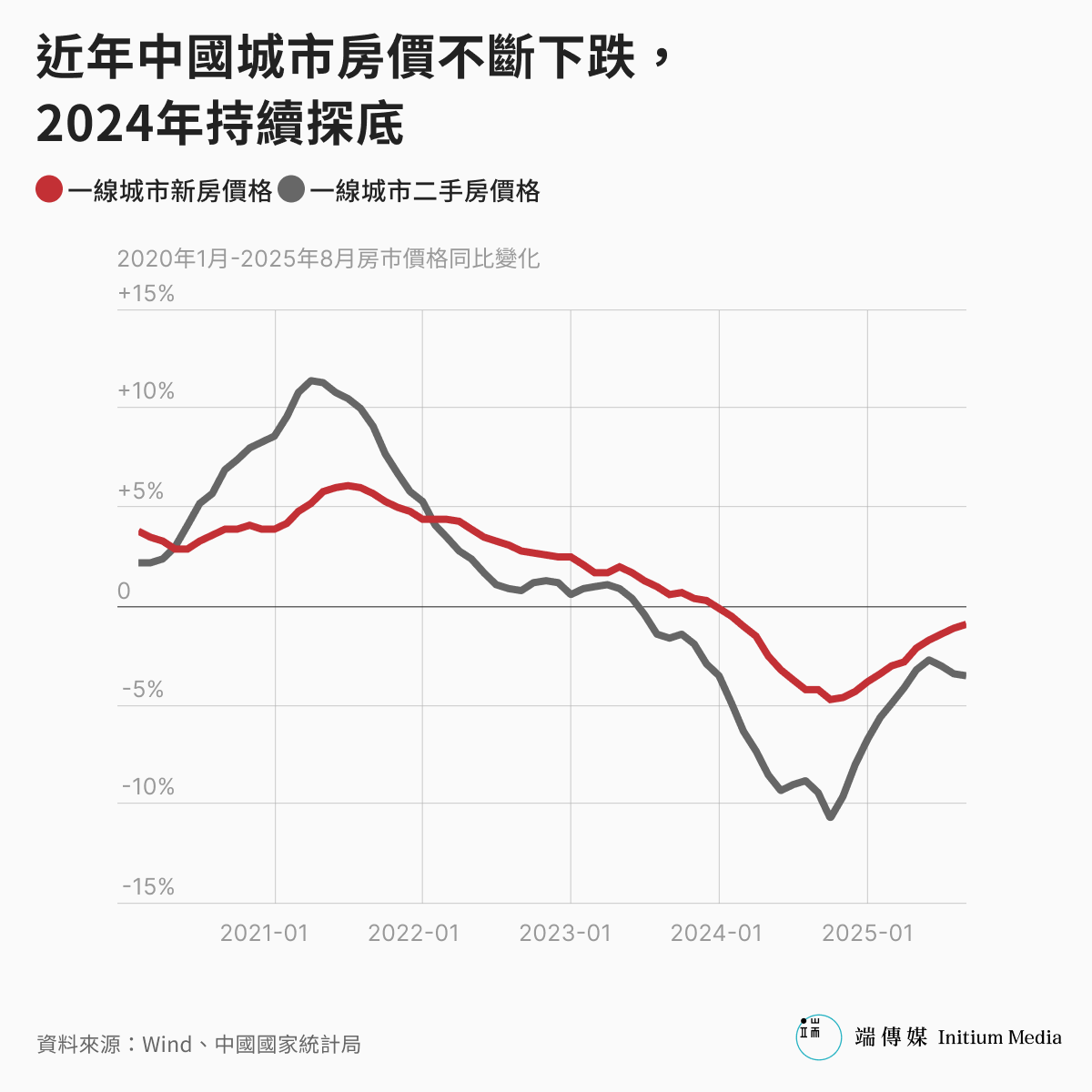

中國在疫情後的這一輪經濟疲軟,最顯眼的指標是居民住宅價格的縮水。這背後則發端自在最高層「房住不炒」(也寫進了「十四五規劃」)的理念下,通過「三條紅線」等政策對於房企的過度干預,導致房企率先出險,進而引起居民購房信心不足,引發了整體房市的萎縮。而作為中國居民資產佔比接近60%的房產,一旦帳面價值出現縮水,其財富效應進而持續影響到了中國居民的消費傾向。

經濟活動瞬息萬變,上升到國家規劃層面的政策理念,產生過度干預的效果,最終導致這一切已經發生的惡性循環,如果不足以引起中國決策者的警醒,恐怕類似的劇情還會不斷上演。

疫情期間「雙循環」的實現,仰賴於類似「戰時狀態」的跨境人員管控,企業復工保障,也仰得益於深陷防疫忙亂中全世界的供需失衡。而「提振內需」這樣結構性的問題,則希冀於從居民收入、到民生保障,再到人口問題,以及供給升級等諸多領域的深化改革,都不是簡單的刺激就可以解決。

一旦特定條件失去,哪怕才只是第三年,五年規劃中的願景,就已經成為一種刻舟求劍。無論「內循環」政策,還是「提振內需」,再到地產指導理念,都一次次凸顯了在不斷充滿變化的當下,這種十四億人國家級別的經濟規劃意圖是如此不合時宜。

中國出現「DeepSeek時刻」,但未必是政策規劃下「中國模式」的功勞

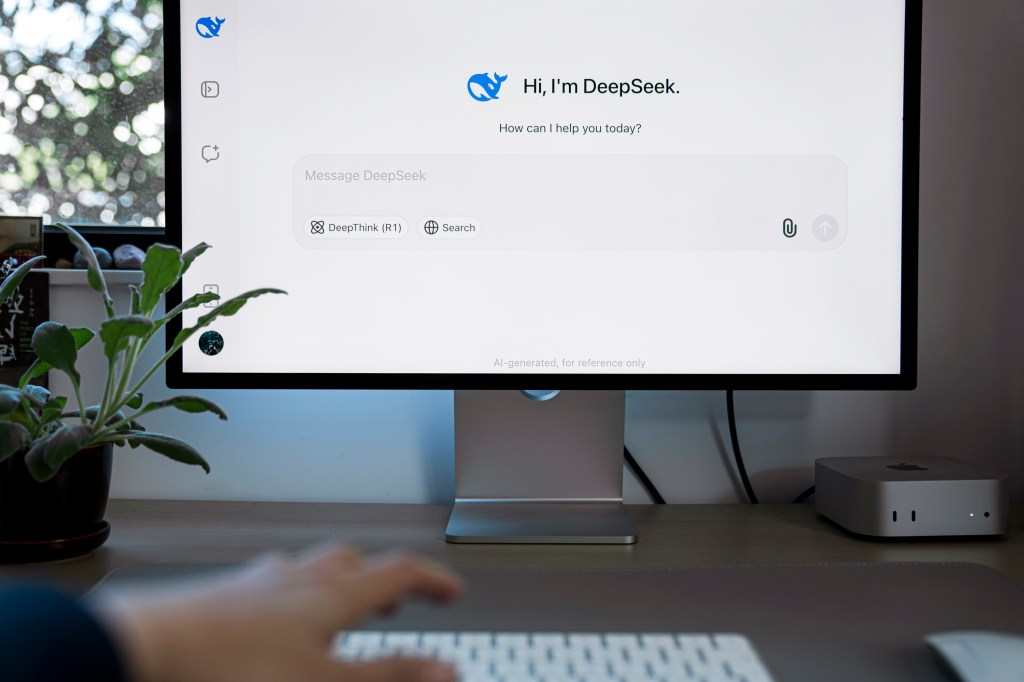

進入2025年,中國經濟在疫情後持續的低迷中,開始出現了一些現象級的「神話」,尤其引起關注的是「十四五規劃」中佔據顯著篇幅的「創新」。2025年春節前,DeepSeek R1憑藉低廉的成本,取得比肩OpenAI o1的效果,在海外市場引起反響。1月27日,納斯達克指數下跌3.07%,英偉達股價暴跌16.86%,市值蒸發5890億美元。這背後的邏輯被簡化為是「中國的黑科技打破了依賴芯片算力為西方AI技術領先築起的護城河」。

隨後在今年春晚上,科技變成了主要噱頭,厭倦了傳統節目的觀衆,紛紛被人形機器人、無人機、AI繪畫、裸眼3D吸引眼球,春晚也成為了中國科技大型廣告秀。緊接著,這些科技背後的公司,特別是以「杭州六小龍」(深度求索DeepSeek、宇樹科技、遊戲科學、強腦科技、群核科技、雲深處科技)為代表,引發全國把杭州奉為科創樣板,爭相追捧學習的熱潮。

除了這些耳熟能詳的創新「神話」,比較有象徵意義的,還有中國創新藥臨床試驗數量在2024超越美國成為全球第一,伴隨而來的,是中國創新藥海外BD交易(商務拓展,Business Development)不斷獲得成績。2025年5月,三生製藥與美國輝瑞(Pfizer)達成協議,以首付12.5億美元、最高後續48億美元的里程碑付款價格授權抗腫瘤藥物SSGJ-707。兩週後,德國藥企BioNTech與美國跨國藥企百時美施貴寶(BMS)就一款最早由中國企業研發的、應用於腫瘤治療的雙特異性抗體候選藥物BNT327達成聯合開發協議,潛在交易總額達111億美元。這些交易象徵著中國創新制藥能力獲得國際市場的認可,自年初DeepSeek更新人們認知之後,這一系列事件被稱為中國醫藥行業的「DeepSeek時刻」(這一名稱來自於冷戰時期的「史普尼克時刻」)。

客觀來講,這些創新案例,很多集中在1到100,而非0到1。更多偏向於在既有新技術方向上的持續突破,並依賴中國的龐大市場展開應用實踐。舉例來說,中國不是電動車電池技術最早的發明者,最早將電動汽車和跑車時尚化結合的特斯拉也不是中國品牌。在生成式AI領域,DeepSeek也是基於GPT首先成功應用的Transformer架構開展算法優化。而在創新藥領域,目前中國藥廠主要成績都處在Best-in-class(同類最佳)而不是 First-in-class(同類首創)。但是1到100依然屬於廣義的創新範疇,從這些創新案例上看,中國的創新能力已經具有全球競爭力,是比較難以否認的。

然而,如果要將這些創新的實現,總結為政府規劃主導下的「中國模式」的成功,可能也是過於簡化的。反而其中很多創新的實現,有賴於政府甚至中國之外的環境要素。

例如,新能源汽車產業在近年來的快速成長,雖然長期以來獲得政策扶持,包括對生產以及消費端的補貼,但是真正讓中國新能源汽車產業具備國際競爭力的,是特斯拉在中國上海設廠令中國整個新能源車供應鏈有所提升。這一點也獲得中國官媒的承認。中國的明星電池企業「寧德時代」,也受益於德國BMW的訂單合作。類似的現象早在十年前移動互聯網時代,蘋果在中國的製造帶動中國本土手機制造業發展即已經實現過一次。因而中國的創新成就,顯然不是政策大手一揮下,閉門造車可以實現的。實現突破,離不開全球先進管理於技術合作以及對全球供應鏈的參與。

其次,以AI產業為例,DeepSeek恰恰代表了市場化的企業創新精神。在DeepSeek之前,廣受中國關注的,是被稱為AI六小強的AI公司,其中為首的「智譜AI」,坐擁清華大學計算機系核心專家。此外,包括中國科技大學的科大訊飛「星火大模型」,這些團隊都常常被稱為「AI國家隊」。同時,百度、字節跳動、阿里巴巴、騰訊、華為,坐擁國家層面的保駕護航和行業護城河(例如百度和騰訊就受益於互聯網防火牆對Google以及海外社交媒體的隔絕),也早就推出了文心、豆包、通義、混元、盤古大模型。這些國家級學術機構和互聯網巨擎,在AI領域布局較早,也有雄厚財力以及政策支持,但是卻沒有率先取得DeepSeek R1對於業界的震動,足以讓人反思。

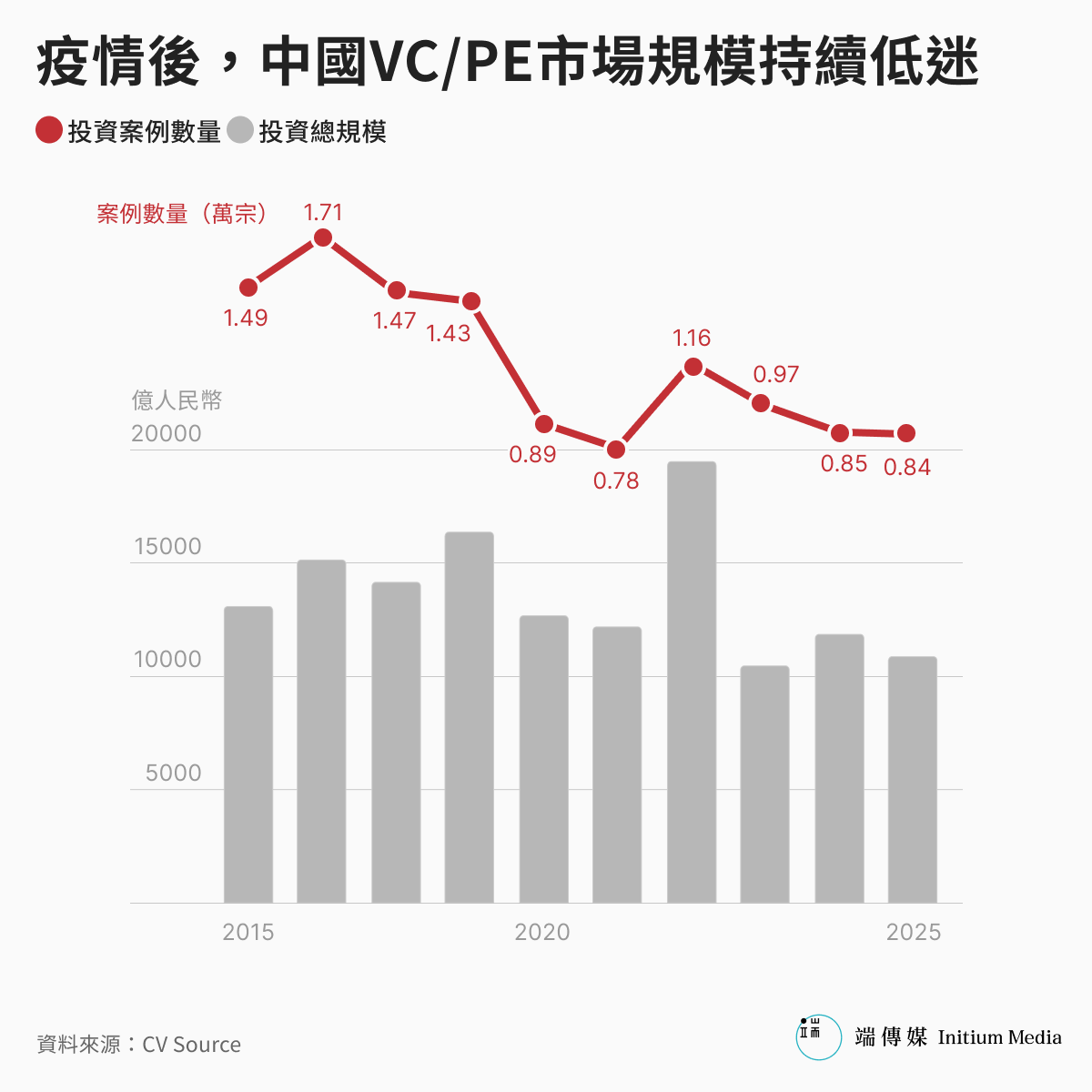

對此,曾經長期研究中國經濟模式的中國經濟學最高獎「孫治方獎」獲得者許成鋼教授提出,真正符合創新的商業模式是需要依靠市場化的創投。因為創新需要試錯,政府主導的科技發展,可以在確定技術方向時集中力量實現趕超,類似於「兩彈一星」這樣的國家工程,但在「從0到1」的創新過程中,市場化創投的試錯能力是政府主導所不能代替的。

然而當下中國的創投領域,整體處在新冠疫情以來的一個低谷。根據《2025中國PE/VC基金行業CFO白皮書》,2024年PE/VC基金備案通過數量同比減少44.1%,備案通過規模同比下降30.3%。2025年上半年PE/VC市場投資數量和規模出現回升,但是投資方向明顯偏向於政策支持力度大的領域,此外,在機構紛紛表示募資難的情況下,政府引導基金和地方國資成為了2025年佔比提升的前兩大LP資金來源,在創投領域國進民退趨勢明顯。

如果說2015年,李克強政府提出「大衆創業、萬衆創新」,更加強調創投的市場化和政府的服務角色,也正是同一年,DeepSeek創始人梁文鋒與浙江大學校友創立DeepSeek母公司「幻方量化」,並在今天開花結果。而在十年後,在目前這種國進民退的格局下,創投機制能否依然充分發揮市場功能,則有待觀察。

經濟規劃,但終究一切都是政治

當1992年,46歲的克林頓憑藉「笨蛋,問題在經濟!」(It's the economy, stupid!)的口號贏得大選,象徵著冷戰結束後,人們的焦點開始從意識形態的抽象概念,轉向具體的物質發展主題。而相比之下,今天的中國,政治依然是一切規劃的核心,並且甚至扮演著愈加重要的角色。

「十四五」規劃的全稱為「第十四個國民經濟和社會發展規劃」,顧名思義內容著眼於經濟和社會領域。隨著2006年中國發改委將「五年計劃」更名為「五年規劃」,淡化「計劃」以及「指令經濟」的色彩,很多人開始把「五年規劃」同其他國家在發展中的戰略規劃相提並論,或者把「五年規劃」簡單理解為「產業政策」。然而對於中國這樣一個政治掛帥總領一切的國家,任何經濟和社會規劃都不會獨立於政治的風向,而再理性甚至理想的規劃,也一定會受到外界政治氛圍的影響。

「十四五規劃」中,另一大備受重視的,是生態環保以及綠色經濟相關的內容,既在官方話語體系裡呼應了習近平的「生態文明」理念,客觀上也響應了生活條件富足後,中國居民對於環境的更高訴求。

特別是在氣候變化領域,作為2004年開始,超越美國成為全球最大的二氧化碳排放國的中國,參與簽署了2015年的《巴黎協定》,並且在2020年承諾,中國將力爭於2030年前達到峰值,2060年前實現碳中和。

相比十年前美國大使館通過公布環境指標(例如北京PM2.5指數)來質疑中國經濟發展的副作用,中國已經開始在環境問題上轉為主動,以通過對生態環境的重視,以及綠色經濟的發展,展現國際話語上的自信。

讓官方引以為豪的,是能源結構的改善和綠色產業在政策扶持下的興起。2024年中國清潔能源投資規模達6250億美元,佔全球三分之一,較十年前翻倍。在2025年9月舉辦的聯合國氣候變化峰會上,聯合國秘書長古特拉斯宣布中國提前六年實現了2030年風能和太陽能目標。 伴隨著新能源汽車的普及,中國成品油消費已於2024年實現達峰。而在這背後,新三樣(電動汽車、鋰電池、光伏)已經具有國際競爭力的規模效應。在產業之外,綠色金融也獲得發展,」中國綠色金融貸款餘額在2025年一季度末已達40.61億元,綠色債券市場規模也已躍居全球首位。

客觀上看,中國的綠色經濟實踐,對全球氣候治理提供了公共產品,也為很多發展中國家的綠色轉型提供了可參照的解決方案。但是中國的綠色經濟,從來都不能獨善其身,僅限於經濟和社會政策,同時也會受到政治傾向的影響。

首先,中國的綠色經濟從來都是具有堅定的國家主義取向。在追求綠色轉型的過程中,有助於塑造中國是負責任大國的形象。特別是相較於冷戰後唯一的單極力量美國,在簽署「京都議定書」後遲遲不送國會批准,在「巴黎協定」簽署後,歷經川普兩次上任期間的反覆退出,中國則持續塑造著截然相迥的,甚至大有代替美國、試圖在氣候議題上具有領導性的角色。

而在拜登任內,氣候問題成為中美為數不多持續開展對話和合作的領域,一方面被作為其他外交問題的槓桿甚至籌碼,另一方面,也讓中國長久以來嘗試推動的G2「新型大國關係」,在這一議題上率先獲得實現。

與十年前的一帶一路,嘗試通過產能輸出,同時收穫海外市場與國際影響力一樣,中國的綠色經濟產業,也首先在國內通過政策扶持和補貼,獲得規模經濟及成本優勢。而這些產業在經歷產能快速擴張後,到2024年前後,顯然無法僅靠中國市場獲得盈利,最終需要在全球市場得到消化,形成商業閉環。與其說這是產業規律使然,不如說這一開始就蘊含在中國的產業政策的完整公式之中。

國家主義取向,早已貫徹到從政策制定到學術評價的方方面面。曾經自費製作中國大氣污染紀錄片的媒體人柴靜,在2010年哥本哈根氣候會議後代表央視採訪中國代表團中的氣候學者中科院院士丁仲禮。訪談中丁仲禮對柴靜有關IPCC預測以及碳排放權的提問針鋒相對,甚至反問「中國人是不是人」,這句話也讓他在中國的民族主義網民中備受熱捧。然而時過境遷,隨著中國高層承諾碳中和目標,已經位居國家領導人(作為民盟主席而擔任全國人大副委員長)的丁仲禮則在2021年專門出書,論述中國碳中和的巨大機遇。可見一切為國家決策和戰略服務,已經是整個產業乃至學界的慣性。

中國產業經濟的國家主義取向,某種程度上蘊含著前全球自由貿易時代重商主義的風格,同時又善於利用國際貿易規則中對發展中國家的有利原則,最終在諸多產業的快速發展,引起其他既有先進國家的驚恐。在這個背景下,各國紛紛對中國的產能輸出開展守勢。這也許會被指責是對自由貿易體系的違背,但也被認為是自由貿易體系從一開始就缺乏對中國這樣龐大體量經濟的所取得的生產和貿易能力納入考量。

其次,而在國際舞台上,綠色經濟願景,也遭受了地緣政治的影響。原本可能帶有進步理想的綠色經濟模式,正在與中國的對外政策一同捆綁接受檢視。

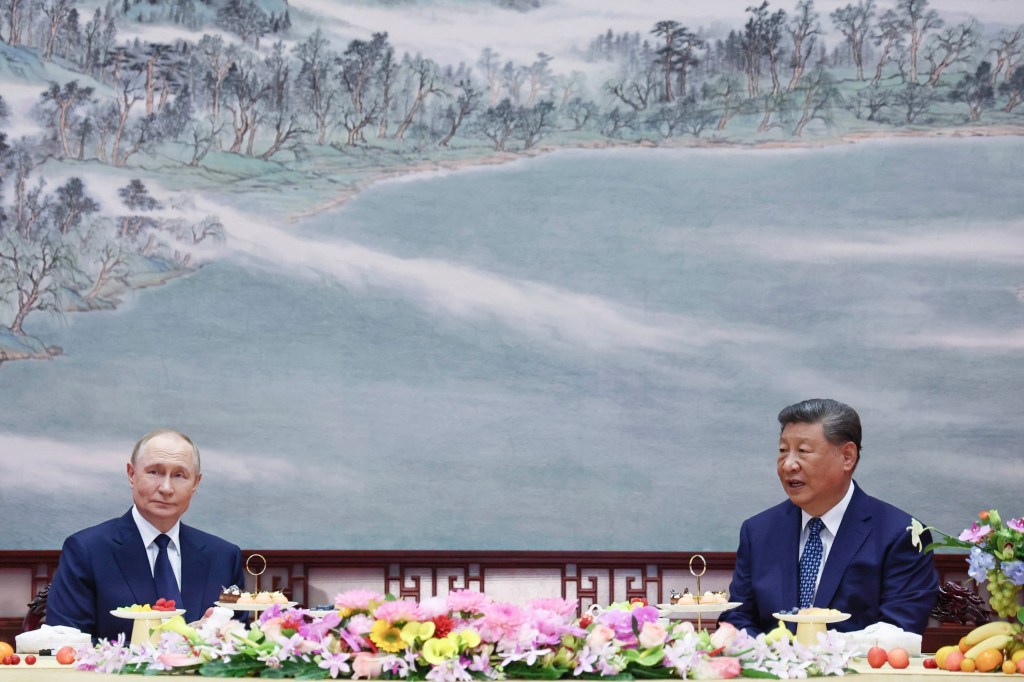

川普上台後面向全球開展無差別貿易戰,中國和歐盟在經貿合作上原本有諸多抱團可取之處。隨著美國對於綠色經濟的態度瞬間轉向,綠色經濟也原本可以成為歐盟和中國的共識基礎,然而,相比川普第一任期內,歐盟對美國要求一致抗中時的模棱兩可態度,經過了新冠疫情,特別是俄烏戰爭爆發後,歐盟和中國的關係的障礙日益增多。

這其中,俄烏戰爭產生的影響來自兩方面,一方面是在歐洲同仇敵愾站隊烏克蘭的同時,對於中國與俄羅斯身為「無上限的夥伴關係」曖昧不清的態度,即使沒有直面批評,也充滿警惕。另一方面則是俄烏戰爭讓冷戰後相對穩定的大國地緣政治,一夜之間變得脆弱。中國這樣的大國可能會同周邊發生類似俄烏一樣的戰事,彷彿成為一種自我實現的預言,從而引起其他國家的預先「去風險」。

在這種背景下,自2023年起,歐盟步美國後塵,對中國新能源汽車展開調查和徵收反補貼關稅。2024年,歐盟又對《外國補貼條例》,對中國光伏巨頭隆基股份和上海電氣集團開展調查,致使約合30億元人民幣的合同最終棄投。作為中歐建交50週年的標誌性年份,2025年度的中歐峰會最終以縮水規格舉行。

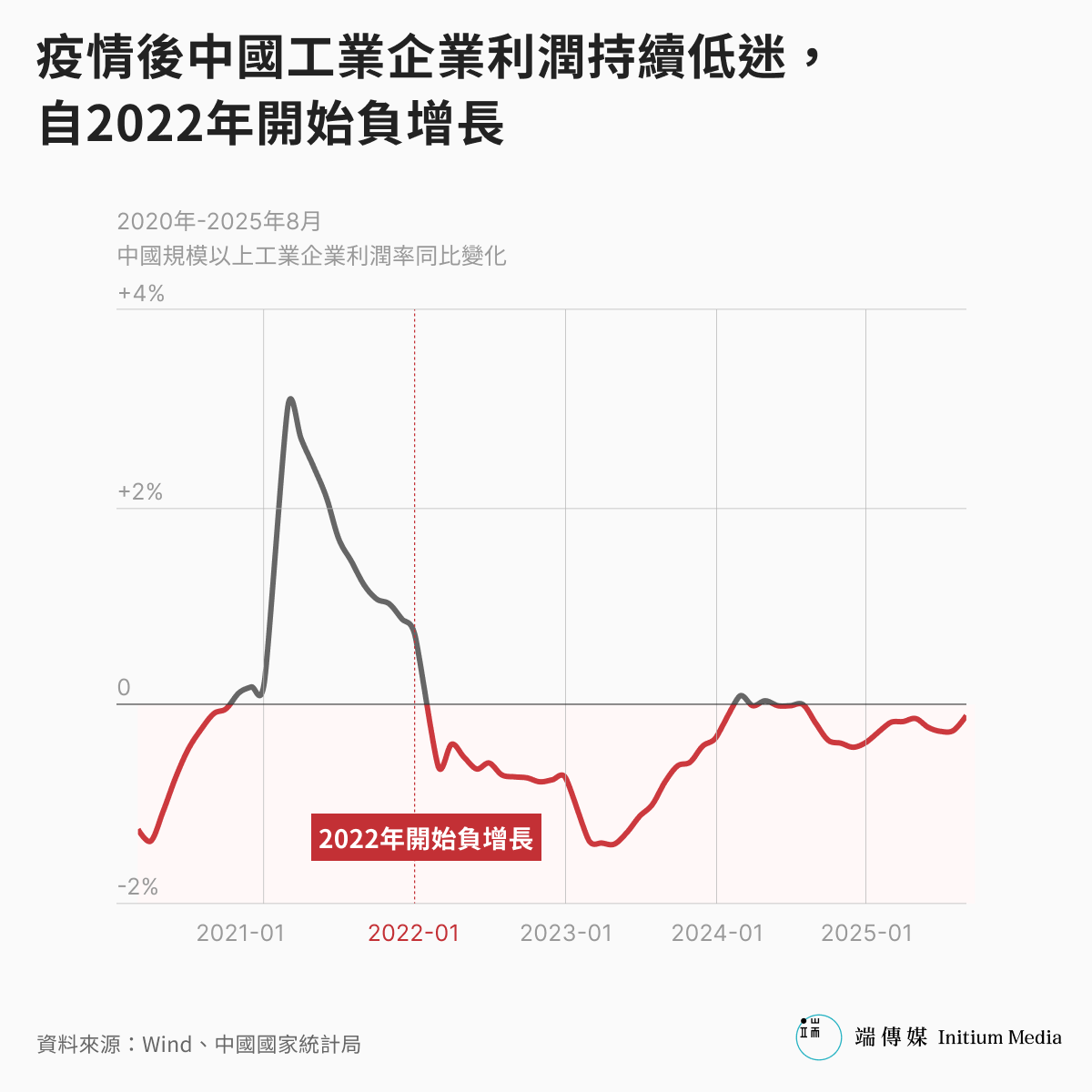

作為結果,中國的相關產能,在中國國內陷入低價「內卷式」競爭。其中光伏產業產能在2024年達到全球需求的2倍,材料價格普遍低於現金成本線。中國的工業企業利潤自2022年開始負增長, 2025年前7個月工業企業利潤率下滑至5.15%,是2001年以來新低。「反內卷」正式納入中國官方的政策要求,但是帶來的行業出清和陣痛,恐怕也將帶來持續震盪。

「十四五規劃」,終究不僅僅是產業政策。國家主義取向的產業政策,無論是對於傳統產業,還是對於綠色新興產業,一方面是寄託著美好願景,另一方面卻也容易將單純的經貿問題上升為意識形態,從而引起反噬。如何讓中國的企業,回歸市場和創新的本質,不要揹負過多的家國使命,可能對於產業或者參與者都更加輕鬆。

從「十四五」看向「十五五」,走舊路,到不了新地方

站在中國「十四五」規劃的最後一年,我們看到當下中國經濟面臨的內需不足困境,恰恰驗證了規劃的滯後性難以解決瞬息萬變的世界格局中的即時挑戰;而類似創新領域取得的成績,也難以用「規劃」以及「中國模式」去簡單解釋;綠色經濟看起來充滿美好願景,但是終究難以擺脫意識形態和地緣政治的影響。

這一切都恰恰反映了「五年規劃」為代表的,中國政府崇尚工具理性,主導經濟社會一切領域,無所不包的發展模式,亟需被改革和檢討。對內,中國需要在經濟領域更加擺正公權力的角色,如何在減少對市場的干預,同時給予民生更多關注,扮演託底作用;對外,則應減少經濟合作中意識形態和國家主義的色彩。

中國高層提出「百年未有之大變局」的口號,某種程度上可能也確是當今世界的寫照,特別是二戰以來,國際自由貿易體系下和平與發展為主流的格局,此刻其實充滿脆弱;人工智能等新興技術,也可能顛覆人們既有的生活模式。也正是在這種背景下,中國更不應在2025年以來,一些充滿亮點的中國經濟故事下,簡單歸結為「中國模式」而固步自封。

評論區 0