作為一個既研究中國史又研究世界史的學者,我的歷史觀最新的轉變是愈加欣賞歷史故事以及講述歷史故事的價值。這一點似乎是80年代中期某個時間嶄露頭角的,如果在70年代當面問我:「故事呢?故事發揮什麼樣的作用?」實話說,我無從談起。以今視昔,我要說自己對故事的興趣在探究勾踐故事對20世紀中國的影響時明確成為研究主線,但早在80年代中期某個節點,我無意之間已經開始體會到故事—或用更正式的術語「敘事」—的意義,這與我研究義和團時運用的三重方法有關。

剖析看待過去的不同方式時,我立志釐清事件、經歷、神話三者的分界線。本書第七章已經講到,《歷史三調》三部分是倒著寫的,寫第一部分「作為事件的義和團」的緒論〈歷史學家重塑的過去〉時,我已經擬就第二部分的緒論〈人們經歷的過去〉和第三部分的〈被神話化的過去〉。第二三部分完成後,我得以更游刃有餘地分清:實際經歷是混亂複雜、模糊不清的,而歷史為混亂帶來秩序、清晰。我當時寫道,根本問題在於我們怎樣釐清歷史學家書寫的「歷史」和人們創造和親歷的「真實」。這是史學界以及研究歷史的哲學家、文藝理論家間備受爭議的話題。一些學者,如海登・懷特(Hayden White)認為,歷史和真實沒有本質上的連續性。他們相信歷史的基本形式是敘事,而真實沒有敘事的結構。因此,歷史學家書寫歷史時會強加給歷史本身沒有的意義和框架。

另外一些史家,如觀點清晰、最具說服力的戴維・卡爾(David Carr)則認為,「無論我們是否是歷史學家,是否在思忖過去,都本能地採用敘事的結構來處理時間和日常生活」。卡爾直言,歷史學家渴望闡釋過去的真實,而敘事結構正是過去的真實不可或缺的一部分,因此歷史和現實的關係,或用他的措辭「敘事和日常生活」的關係是連續性的,而不是非連續性的。

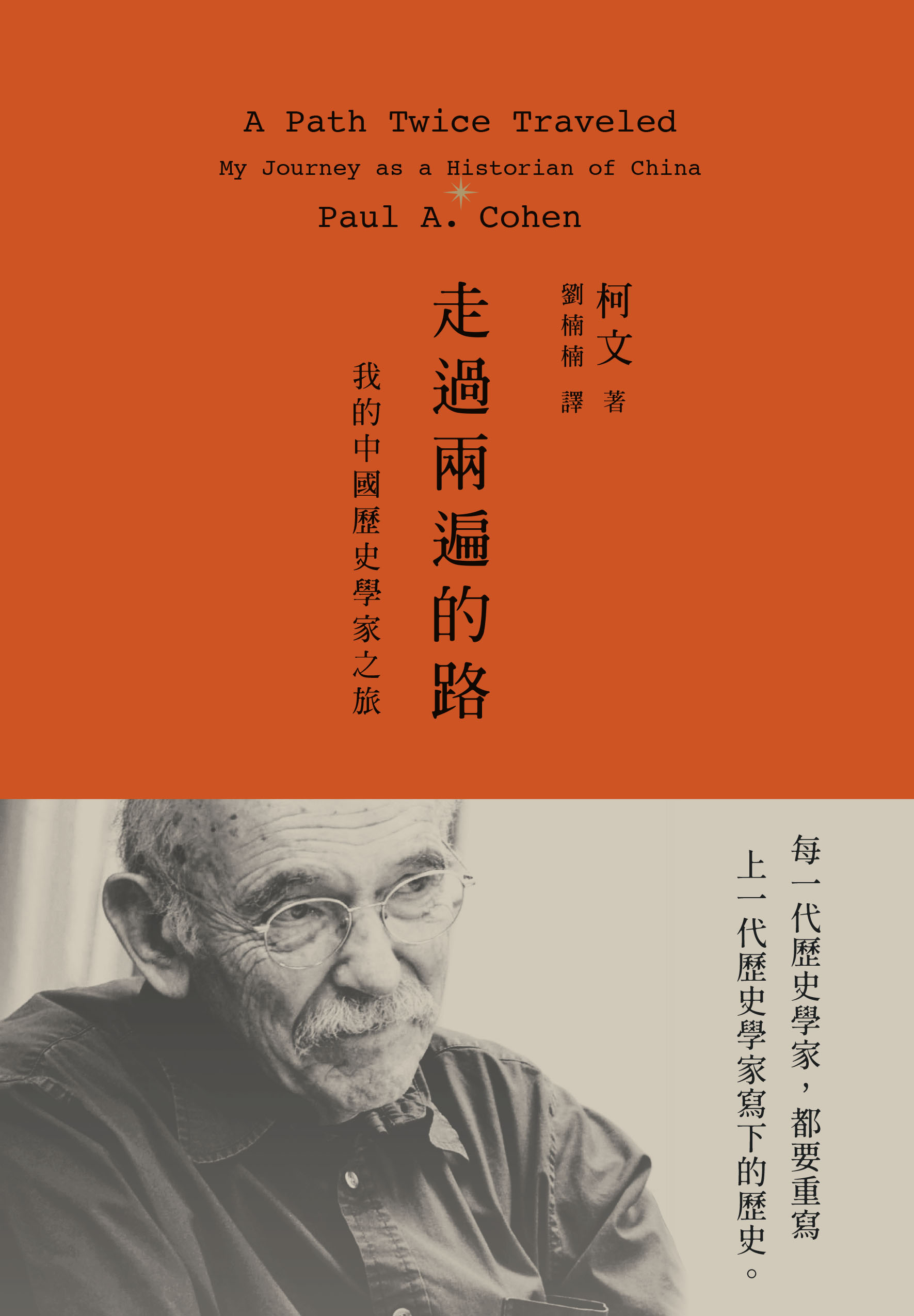

《走過兩遍的路:我的中國歷史學家之旅》

作者:柯文

翻譯:劉楠楠

出版社:香港中文大學

出版日期:2021年6月

在這個問題上,我的立場介乎這兩種極端之間,但更傾向於卡爾。我同意卡爾的觀點,敘事不僅對個人來說,而且對群體來說都是日常生活的基本組成元素。因此歷史學家的敘事化處理,本身並不割裂人們經歷的過去與歷史學家重構的歷史。然而,歷史學家重構的過程往往引入其他因素,重構的實踐雖不會完全割裂過去與歷史,但會製造出一系列與界定直接經歷截然不同的元素。至少所有歷史著作都會對過去高度簡化、壓縮,最出色的也不例外。就像義和團運動那樣大的事件,歷時數年,波及大半個華北,但一旦寫成史書,卻區區百頁,隻手可握,幾個小時就能從頭翻到尾。

我當時寫道,根本問題在於我們怎樣釐清歷史學家書寫的「歷史」和人們創造和親歷的「真實」。這是史學界以及研究歷史的哲學家、文藝理論家間備受爭議的話題。

歷史學家的工作,最重要的是先理解過去發生的事情,然後解釋給讀者,然而我要指出,說親歷的歷史和歷史學家重構的歷史之間涇渭分明是過度簡化,是值得商榷的問題。於歷史學家而言,親歷的歷史或許凌亂混雜,於親歷者而言卻並非如此。人們生活中當然有紛繁複雜的部分,但至少一般來說,我們每個人認識自己的生活並不會覺得它混沌繁雜。所以在個人層面、個人親身經歷層面,敘事發揮著至關重要的作用。經歷自己的人生時,我們本能地把生活納入敘事框架中。丹尼爾・夏克特(Daniel L. Schacter)用心理學的語言寫道:「大腦主要通過記憶來試圖理解經歷,講述關於經歷連貫的故事。要認識自己的過去,我們只能依賴這些故事,所以它們深遠影響了我們看待自己、自己所作所為的方式。」也就是說,我們「講故事」給自己聽,以此梳理自己的經歷—這是記錄自己的傳記,而非構建歷史。所以朱利安・巴恩斯(Julian Barnes)小說《福樓拜的鸚鵡》(Flaubert’s Parrot)中敘事主人公傑弗里・布拉斯韋特(Geoffrey Braithwaite)的話—書籍用來解釋人生,而實際上,事情是自自然然就發生的—這話並不完全對。在實際的人生中,我們也渴求理解、解釋,這種渴望我們每個人、每天、每時每刻都可以主觀體會到。

經過長時間思索,我最終發覺,只有分解整個義和團運動的實質,詳述理解拳民的不同方式,才能更加體味到故事在義和團歷史中的角色。自然,這是我探究義和團的神話化時想到的,關於神話的章節雖然放在書的最後,卻是我最先寫的部分,其中充斥著形形色色的故事。隨著自己日益熟悉故事和講故事的作用,我意識到書中講述經歷的章節,比如旱災、法術、婦女穢物敗法、降神附體、謠言、死亡等,同樣也蘊含諸多故事。最後,撰寫《歷史三調》過程中,我更理解歷史學家重構過去的方法,也更深入察覺到他們怎樣用不同方式來講故事。 到這時候,故事已成為我寫歷史的重要概念基礎。

這點也是《歷史三調》的一個有趣謎題。雖然《歷史三調》1997年才出版,十幾年前其核心思想已在我腦海中反覆盤旋,那正是1984年,我極力讚揚中國歷史中國中心觀的書《在中國發現歷史》出版之時。然而讀者您可能想到,本回憶錄第五章我探討中國中心觀局限之處時,講到《歷史三調》雖然一些層面以中國為中心,其主旨卻不是講中國歷史,而是更宏大的如何認知歷史書寫。我在那一章寫道這點「並沒有以中國為中心」。

換句話說,正是引介、首肯中國中心觀之時,我也已經摩拳擦掌,在自己研究中偏離了中國中心觀。本書第五章已經言明,解決這個悖論相當輕而易舉。我對中國中心觀的擁護畢竟適用於中國歷史研究。《在中國發現歷史》講中國中心觀的那一章題目就叫〈走向以中國為中心的中國史〉。但在《歷史三調》,雖然闡發分析的主要材料援引自中國的義和團運動,但開篇我就直言題中之義在於剖析一般歷史學家如何寫作歷史,中國的義和團只是這項宏大事業的推動者。

我的下一本書《與歷史對話》延伸了《歷史三調》的一些脈絡。其最鮮明的主題是婦孺皆知的越王勾踐受辱、復仇的故事,尤其在20世紀20、30年代日本虎視眈眈中國之時,該故事成為愛國敘事的一部分,更重要的是,隨後場場危機中人們一再改編勾踐故事,這種方式令人想起20世紀不同時期,關於義和團拳民的神話或故事也幾經改編。神話的創造者以各種方式從義和團的過去汲取他們想要的信息,灌輸給當時的人們,在20世紀,人們也以類似方式,有意無意地加工了新版本的勾踐故事,迎合當時中國人不斷變換的擔憂。

前文我把勾踐這一類故事稱為「局內文化知識」,一個文化中長大的人才會了解。美國史家即使去過中國,會用中文聊天,也極不可能知曉勾踐故事乃至勾踐的名字。研究勾踐故事時,我私下調查了做現代中國研究的美國同事,所有人都會講中文,在中國生活過,沒有一個人聽說過勾踐。我自己也是如此。若不是之前研究國恥時反覆看到勾踐的故事,我也不會知道。

但勾踐故事有趣的正是這一點。雖然東亞之外世界大部分地區的人都不知道勾踐,對他的故事卻遠非一無所知。這個故事在東亞其他地區頗負盛名,包括一度與中國刀兵相見的國家。關鍵因素是使用漢字書寫系統。越南長期抵抗北方強大鄰國的進攻,因此自詡為歷史上的越國。1428年,越南擺脫明朝統治,越南著名愛國文學家阮廌在其《平吳大誥》中將中國比作吳國。東亞其他地區也大抵如此。日本明治晚期國難之際,如1894年第一次中日戰爭(即甲午戰爭)之後三國干涉還遼(1895年)及俄日戰爭(1904–1905年)期間,均使用越王勾踐故事指日本似越國,面對實力遠勝於自己的敵國。熟讀文言文的東亞人著作中也時常出現勾踐故事的典故,無需解釋。總而言之,我想說的是雖然勾踐故事是中國文化傳統的一部分,但這一傳統不只存在於中國,往前推幾十年,東亞其他國家的知識分子均受中國經典滋養,勾踐故事也深入他們骨髓,如同歐洲精英在學校研習希臘、羅馬典籍一般。 勾踐故事不僅是中國人,也是越南人、朝鮮韓國人、日本人的局內文化知識。

本書第十章講到,《與歷史對話》也成為我最新出版的《歷史與大眾記憶》的出發點,《歷史與大眾記憶》關注多個故事與歷史的互動。勾踐故事只是其中一個章節,其他章節聚焦塞爾維亞、法國、英國、以色列、巴勒斯坦和蘇聯的故事。這是我第一本不是集中寫中國的書。的確,前文已經講到,我想寫這本書,主要就是為了把中國放在更廣闊的世界舞台,顛覆過去狹隘、畫地為牢的地方主義視角。

至少一般來說,我們每個人認識自己的生活並不會覺得它混沌繁雜。所以在個人層面、個人親身經歷層面,敘事發揮著至關重要的作用。經歷自己的人生時,我們本能地把生活納入敘事框架中。

之前講到,我的歷史觀一部分早期已經存在,一部分是後來萌發的。反諷的是,《歷史與大眾記憶》中前後二者皆有。這本書主要探討一種超越文化的現象,我在本書第十章中稱之為「另一種世界史,並非傳統的基於交匯、比較、影響的歷史方法,而是著眼於另一類反覆出現的規律,如同有血脈關係一般,獨自生長,卻很可能植根於一些人類的特性,歸根結底,是人類自身經歷中講故事的共通性,超越了文化和地域的特性」。有意思的是,在我寫作的早期已注意到這層超越文化的人類共有特點,它是我的治學工具之一,現在將之與講故事緊密相連起來,我這部分歷史觀在80年代構思《歷史三調》時才冒出來。

一確定故事和講故事的重要性,它便成為我歷史觀的核心思想。最初領會故事的作用是受到義和團拳民變化多端的神話的啟示。後來,故事成為我打開勾踐故事裡那面相眾多主角的鑰匙—時代環境不同,他的形象也不斷演變。故事亦是我新書中「大眾記憶」的基石。上一章講到,書中我細分了大眾記憶與嚴肅歷史的區別,雖然歷史學家認為此類分別大有必要,但我注意到普通人往往搞不清楚二者,歷史學家的真相往往無法與引人入勝歷史故事的力量抗衡,這些故事雖然自稱講述歷史真相,其實被嚴重神話化或政治扭曲。

歷史學家一般比較重視嚴肅歷史。然而嚴肅歷史和大眾記憶之間的關係遠比人們認識的更複雜、模糊。原因之一是前文已經講到,大眾記憶往往包含真實的歷史成分,普通人甚至連一些歷史學家都難以分辨哪些是事實,哪些是虛構。原因之二是歷史學家重構真實的過去時,常常甚至不可避免會面對證據不足的問題:審視的過去越複雜,材料就越少,我們不得不做出推斷,以自己推斷出的結果填補那些空缺。但問題是,我們難以保證這些推斷不反映我們生活、工作的社會主流價值觀和偏見,所以,即使我們試圖挑戰誤導人們理解過去的古老神話,也可能不由自主在敘述中引入新的神話。

所以一定程度上,我們回到了本章開篇探討歷史模糊性的基調。但這也不過是一定程度而已,本章開篇的分析僅指這本回憶錄。然而,回憶錄不過是書寫歷史的一種形式,是很特殊的一種形式。其他很多形式也會引發回憶錄作者不會理會的問題,因為它們並非心頭之重。例如,回憶錄作者希望表達的過去、當時發生的事,相對離現在更近,有清晰的時間界定,一般都是主人公的成年生活,往往聚焦於一個個體。因此回憶錄作家—假設他們從事寫作的話—只需告訴讀者他們寫過的書籍文章、著作主題、獲獎情況、遭遇的批評,如此而已。當然這是有意簡化了回憶錄的實際內容,作者自然有無數選擇,有寫與不寫某些東西的自由。但歸根結底,寫作回憶錄相對簡單,尤其是跟比如寫法國大革命相比,後者定然複雜得多。書寫法國大革命的歷史學家,需要知曉的過去並非某一個人,而是大量、多元的人。牽涉的地域之廣,深入理解是不可能的,部分原因是許多事情根本沒有記錄,而且許多記錄已然湮沒了。此外,研究法國大革命的歷史學家在重構這個事件時,有意無意間會在敘述中加入一些元素、刪去另一些元素。本書第七章已經指出,所有歷史學家,包括研究法國大革命的歷史學家和回憶錄作者,都有個人議程。

歷史學家一般比較重視嚴肅歷史。然而嚴肅歷史和大眾記憶之間的關係遠比人們認識的更複雜、模糊。原因之一是前文已經講到,大眾記憶往往包含真實的歷史成分,普通人甚至連一些歷史學家都難以分辨哪些是事實,哪些是虛構。

由此說到一個相關話題:歷史學家,包括回憶錄作家,如何處於現在來看待過去、理解過去、書寫過去?總有空隙需要彌合、空白需要填補,但即使歷史學家窮盡一生彌合、填補,他們也不能避免用今天的語言,講盡力重構的當時真實發生的故事,還要採用引起現在人們共鳴的方式。

也就是說,歷史學家,包括回憶錄作家和法國大革命學者,必須是精通多種語言的人—通曉當今的語言,也以人類所能到達的極限,通曉過去的語言。在兩個大相徑庭的領域之間輾轉遊走,每個領域都有屬於自己的理解難題—這種要求,或許是我們治學面臨的最大挑戰。這種困境永遠無法完全克服,而且當時和現在的距離越遠,這個挑戰自然就越棘手。然而任何成熟的歷史學家都會認同,與這個挑戰角鬥,甚至擁抱這個挑戰,深入探尋我們渴望了解的神秘過去,正是為歷史學家帶來滿足感的最大來源。

在兩個大相徑庭的領域之間輾轉遊走,每個領域都有屬於自己的理解難題—這種要求,或許是我們治學面臨的最大挑戰。

好学者