(本文為萬隆會議70年而寫。)

1960年,多個新興獨立民族國家的元首齊聚在紐約,參加第15屆聯合國大會。這個後殖民國家組成的聯盟,今天也許會被稱為「全球南方」。他們在大會上為剛果剛獨立就面對的危機發聲,並聲援被扣押的民選領袖盧蒙巴(Patrice Lumumba)。當中包括了堅信亞非團結的印尼總統蘇加諾、新生加納的總統恩克魯瑪(Nkrumah)、古巴革命領袖卡斯特羅、印度總理尼赫魯,還有埃及的卡邁爾.阿卜杜爾.納賽爾(Gamal Abdel Nasser Hussein) ⋯⋯

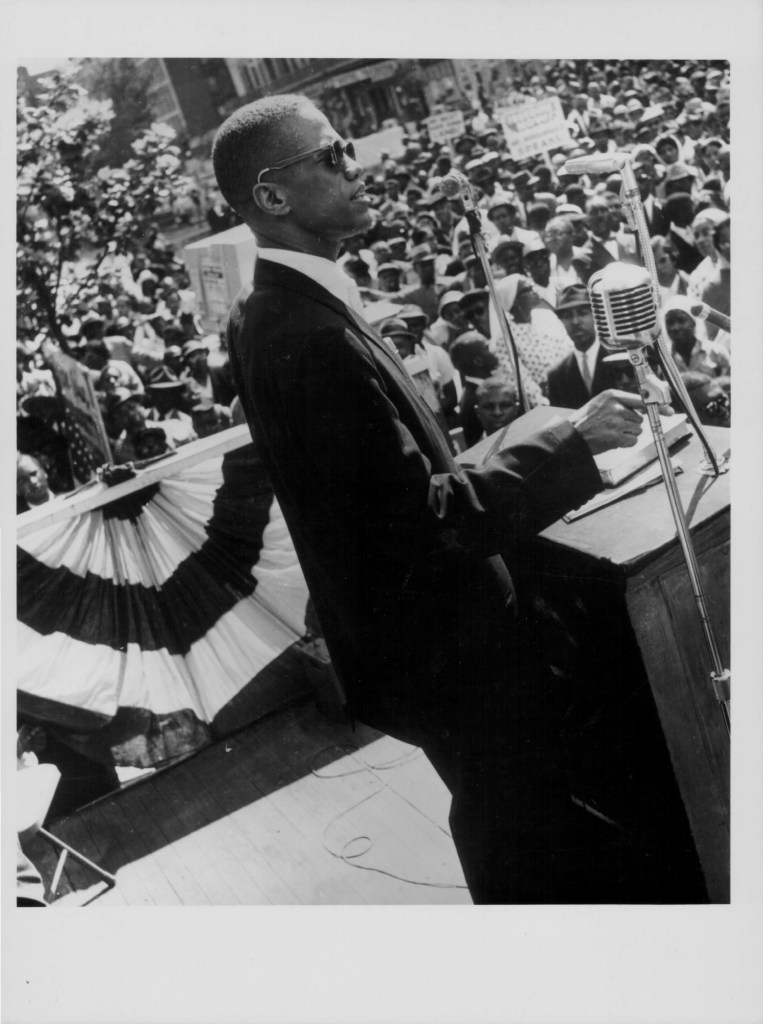

在聯合國大會之外,這群新的國家之主亦在哈林聚頭,由黑人民權領袖麥爾坎.X(Malcolm X) 接待。這個非官方場合被視為一場位於哈林的「萬隆高峰會」,在紀錄片《爵士樂政變大陰謀(Soundtrack to a Coup d'Etat)》中編幅甚詳,記載了亞非後殖民團結的一大高潮。若果1955年沒有萬隆舉行的亞非大會,這場會面也許仍然會發生,但就不會冠以萬隆之名——60年代有誰知道萬隆呢?

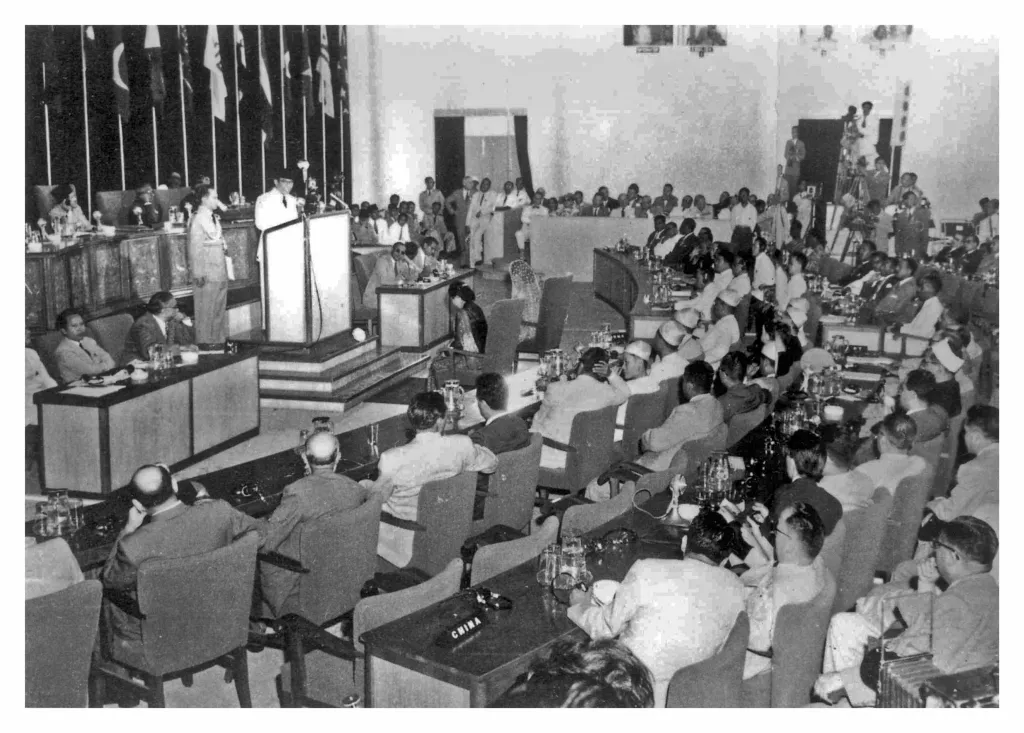

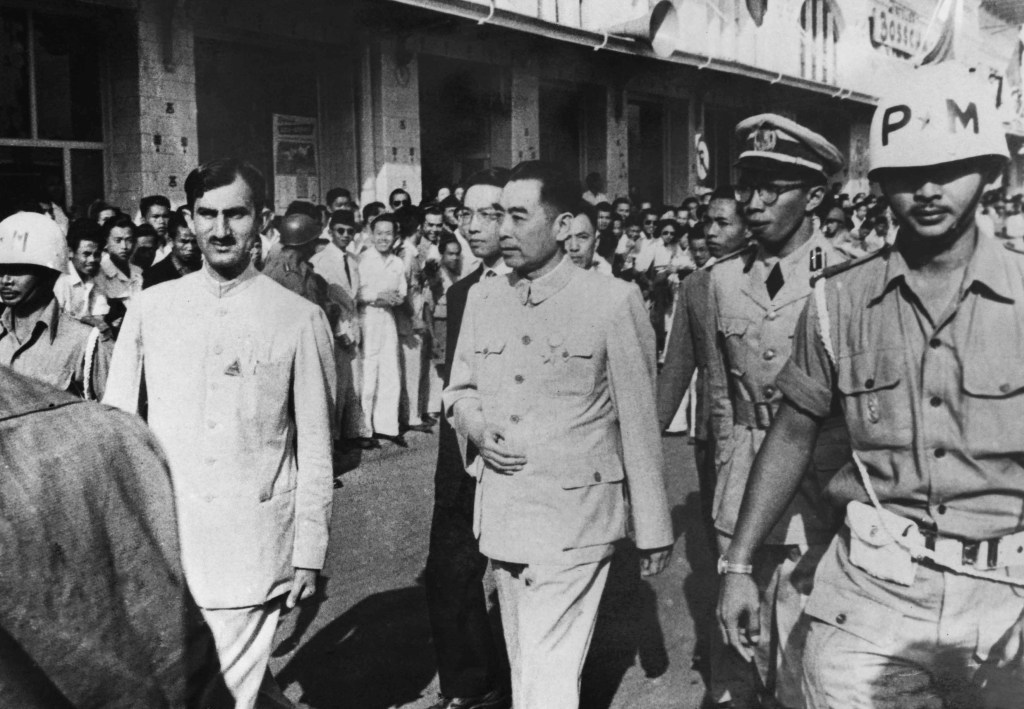

於1955年舉行的萬隆會議由時任印尼總統蘇加諾主持,是首次後殖民國家之間的會議,當時,今日所見的各個前殖民地,很多都尚未建國。29個國家與地區的代表在萬隆會合,沒有殖民主的參與,通過了有名的「和平共處十項原則」,在冷戰的格局下,展開了不結盟運動的一頁。蘇加諾以英語開幕,宣布「一個新的亞洲和新的非洲已經誕生!」

此後「萬隆」就脫離了歷史脈絡,成為了亞非之間的神話。正如論者所言,「1955年4月有兩場萬隆大會,第一場是真實發生的,但很少人知其實際。另一場會議是人們所想要相信的結晶,作為一個神話,稱為『萬隆精神』。」前者是一個具體的外交場合,參與國各有政治盤算,並非純為「反帝」而會合;而人們提及的萬隆則往往是後者:一個浪漫化、被殖民者團結的圖騰。

今天,萬隆代表著一個未完成的國際主義、反帝國主義的陣線、非白人國家之間團結的可能性。在官方層面,這場會議已成為一個口號,在有需要時才會被拿來討論。對於美國民間的黑人解放運動而言,萬隆卻持續對運動帶來啟發。萬隆如何引領他們想像與東方的團結可以成為黑人民權的助力?隨著局勢推移,他們所引用的萬隆精神又如何過渡為毛主義?70年之後,萬隆會議仍是「全球南方」的參考嗎?

亞非團結破產,毛主義接手真空

在討論這些問題之前,不如先簡單回顧1955年之後的格局。

實際上,國家層面的亞非團結好景不常,1962年的中印戰爭令萬隆會議的參加者漸漸偏離不結盟運動的原則。其他亞洲國家並沒有和應尼赫魯反對中國入侵的請求,即使白人政權已經在亞洲撤走,兩個亞洲大國尚未能「和平共存」。諷刺的是,尼赫魯正是力主邀請中國參加萬隆會議的人。1954年以美國為首的東南亞條約組織立約之後,尼赫魯更覺亞洲需要有力的不結盟運動來平衡美國在亞太區自戰後日益增加的影響力,認為沒有中國的話,這目標便不能達成。

可惜,在中印開戰之後,印度只能轉向西方尋求支持。與此同時,印尼則堅持反帝國主義的立場,並漸向中國靠攏。於此,萬隆會議最重要的兩個發起國--印尼和印度,已經無法維持不結盟運動的路線。

當然,白人政權並非真正缺席,在冷戰之下,不結盟運動的領袖一個又一個被西方支持的政變拉下台,當中蘇加諾便被1965年一場由CIA支持的政變拉下台,隨之而來的是以反共為名的大屠殺。主張非洲統一自強的恩克魯瑪雖然沒法參加萬隆會議,但他也是亞非團結的主張者之一。1966年他正要從越南往中國訪問,加納軍方籍此發動政變將他架空。

在這段期間,不結盟運動的外交努力終於付諸東流,「萬隆精神」已經失去了當初的基礎,造成的真空漸漸被毛主義所主導的亞非團結所取代。

毛主義下的亞非團結並非單是第三世界大團結那麼簡單,而是一種精心策劃的論述,旨在對美國和非洲的黑人所面對的受壓迫的處境表達同情和團結,並將種種問題歸因於西方的資本主義。在1960年代,中國會發表支持美國黑人民權鬥爭的聲明、亦支持非洲各國的獨立運動。這個剛達成無產階級革命的左翼政權,自居於有別於美、蘇的「第三世界」,代表著「有色人種」革命的可能,這使得毛主義能在黑人運動之中流行。

至於如何理解中國當時的意圖?哈佛大學歷史系教授Ruodi Duan指出當時中國支持黑人的論述如何配合每個階段中國的外交需要。在她的分析中,中國雖然公開支持黑人民權運動,但仍然將黑人解放運動置於「階級鬥爭」的大旗之下,以免對國內的民族問題造成影響。在坦桑尼亞的例子中,Duan更指出中國利用當地反印度人和反亞拉伯人的情緒,配合當時中印已經交惡的背景,將印度定性為西方勢力的合謀者,來建立中國與當地反殖抗爭的連繫——這外交論述已不再強調廣泛的亞非團結,而是要區分當中的「敵我」。

「非洲黑人的勢力最弱」

那麼,回到前文的問題,美國黑人又如何論述所謂的亞非團結,他們有足夠平等地重視所有的亞非國家嗎?

在麥爾坎「主持」「哈林萬隆高峰會」三年之後,1963年的一次演講中,他讚揚萬隆是「一個可以解決我們的問題的方案」,當時他的對象是一群美國黑人。在他口中的萬隆會議,亞洲和非洲的所有國家都參與其中,是一群備受殖民壓迫、沒有核武的國家,與美國主導的西方勢力形成對比。對麥爾坎而言,萬隆是一場有色人種的會議,藍眼白皮膚的歐洲人--殖民者是他們的共同敵人。儘管這群亞非國家之間在宗教與政治傾向上差異甚大,他只強調他們之間的團結:

「(會議上)有來肯亞、曾被英國殖民的非洲代表,」他信口開河:「也有被比利時殖民的剛果人、還有被法國殖民的幾內亞人……」他似乎假設了這些國家的非洲代表都適逢其會,來到這場遠在東方舉行的大會。

但事實上,撒哈拉次大陸的非洲國家和地區當中,只有利比亞、埃及和後來的加納有代表在席(當時仍稱為西非黃金海岸Gold Coast)。如果麥爾坎有細看歷史,他應該知道當時非洲很多殖民地根本未能派出本土領袖代表團。

在同一場演講中,除了中國之外,亞洲國家幾乎都沒被提及。在當時的亞洲,將殖民者趕走的國家不在少數,當中不少都是穆斯林為主的國家,像是巴基斯坦、印尼等,卻得不到麥爾坎的注視。因為當時只有中國是「最強大、最令白人畏懼的國家。」由此,萬隆精神偷龍轉鳳,變成了「大國崛起」。在1964年的非裔美國人團结组織(Organization of Afro-American Unity,OAAU)成立演講中,麥爾坎甚至借用「文化大革命」一詞來形容他在新組織中要籌備的活動,但似乎他當時並不知道文革在中國的實際情況。在這場演講之後不久,他就遭到暗殺,其黑人自治的理想最終並未能在實際工作中落實。

哈林文藝復興的重要作家、被視為40年代最重要的黑人小說家理察.賴特(Richard Wright)是少數親臨萬隆會議的美國黑人知識分子,他更為這趟旅程寫下遊記《The Color Curtain》。他在遊記中就指出雖然會議以「亞非」命名(注:此處中文的通用語是「亞非」,英語中的「非」卻是前綴詞,Afro-Asian。),非洲國家的代表其實比亞洲和中東的代表都要少。

「越發明顯的是,非洲黑人在會議中勢力最弱,」他寫道:「比屬剛果並未被公開談及,儘管很多人的心目中都知道這個大監獄,但他們從來沒有見過來自地球上這個封閉地區的本地人。」

五年之後,剛果在民選領袖盧蒙巴領導下宣布獨立,但隨之而來的不是國家主權。比利時籍詞保護其經濟利益派兵干預,並推動政變,盧蒙巴最終遇害。這場「剛果危機」成為了聯合國大會上的重大議題,參與過萬隆會議的各國代表團,如文首所列,多數都在大會上聲援剛果的反殖鬥爭,可說是國家層面的亞非團結最亮麗的一幕。吊詭的是,當時中共尚未取得聯合國的中國代表權,反而在這場大會中缺席了。

毛主義影響美國黑人運動

身為一個前美國共產黨人,賴特對中國在萬隆的外交目標有銳利的觀察。早在1955年,他就預計中國會支持黑人民族主義。在遊記中,他問了一個有趣的問題:「中國共產黨人能做到史大林做不到的事嗎?」他指的是共產主義意識形態在非洲的傳播——現在回顧,賴特的確預示了毛主義在非洲和黑人反殖運動的成功。

要衡量毛主義在黑人運動中的影響,就不能不提到20-60年代活躍的黑人社會學家、民權運動者W.E.B. 杜波依斯(W.E.B. Du Bois)。他在黑人解放運動中舉足輕重,是美國的黑人民權組織全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)的創辦人,又是第一位哈佛大學畢業的非裔學者,其自1900年代起的著作奠下了在美黑人身份意識的理論,甚至泛非主義的根基。在非洲,他也是多次泛非主義大會的組織者。

對於萬隆會議,杜波依斯寄予厚望,認為是有色人種國家反對美國帝國主義的大好機會。當時,他遭美國政府禁止旅行,未能親身參加大會,但還是向大會寄出了他的公開信。信中除了強調美國黑人對亞非各國殖民地受壓迫者的共鳴,還呼籲參加者「反對美國的虛偽」——不過這個目標與萬隆會議的本意格格不入,一來發起國的目標是建立不結盟運動的勢力,既不親蘇、也不親美;二來參加者中實際上也包括美國盟友,例如菲律賓和日本等國。

可見,無論是賴特、杜波依斯還是後來的麥爾坎X,都將以種族為界的反美議程寄情於萬隆會議之中。但杜波依斯跟其他人的不同之處,是他寄情東方的想像遠早於1950年代就產生了。他在30年代訪俄、中、日等國,想要從東方的大國尋找黑人解放的可能路徑。他與妻子雪莉.葛拉罕.杜波依斯 (Shirley Graham Du Bois)分別在1959、1962年訪華,其時正值中國的「三年困難時期(即大饑荒)」。

可以說,杜波依斯是1960年代的一個毛主義對黑人世界的代言人。中國對杜波依斯禮遇有加,兩夫婦角色有如古代諸候的「食客」——杜波依斯在北京大學演講、參加中國閱兵,在晚年將一生為黑人解放而寫的理論資源結合到毛式無產階級論述中。夫妻兩人還積極參與中共與非洲新興國家之間的外交工作,葛拉罕.杜波依斯在丈夫過世後接手,並擔當了支持中國革命和連繫黑人激進主義和毛主義的角色。時至今日,這段故事仍然是50年代以降中非友好的證明。

據高云翔所寫,杜波依斯夫婦其時正好與中國各取所需。中方正與蘇聯交惡,又未與西方建交,正尋求與非洲國家建交,並建立冷戰下的「第三世界」論述。他們在黑人解放運動中的聲望,又有助於毛主義傳播到美國和非洲,為中國外交服務。而杜波依斯二人則籍此擴大泛非主義的聯盟。他們的背書對當時的中國外交非常重要,以至於往後訪華的黑人民權運動家,都可謂踏上他們的腳步。

儘管,杜波伊斯對於亞洲「有色人種」國家之間的不公義其實興趣缺缺,對於中國普羅大眾的真實生活也不見得很關心。早在1937年,當日本侵華的意圖已彰彰明甚,杜波依斯還在問,為什麼中國的銀行家恨日本人還多於歐洲人。

亞非交流真實存在過嗎?

那麼,美國黑人與亞洲人之間的真實交流,究竟是否曾經出現過?至少,在賴特遠赴印尼的旅途中,他與當地印尼知識分子之間會否至少有過有意義的「亞非」交流?畢竟,賴特和接待他的印尼人都不是國家代表,他們之間的交流會否更顯真情?

2015年出版的《印尼筆記 Indonesian Notebook》,或者是萬隆會議60周年時最重要的出版,這本書記載了印尼人視覺下的賴特旅程,還有他們怎樣解讀賴特的寫作。接待賴特的印尼報章《Indonesia Raya》編輯Mohtar早在1956年就指出了賴特觀看印尼的目光很有問題。最誇張的一點是他誤將印尼人基於宗教的如廁習慣視為落後的象徵。他花了不少編幅來形容他在印尼如廁時面對的文化衝撃--僅僅是因為他發現了以穆斯林為主的印尼人竟然不用廁紙--而他還以為是因為這個新興後殖國度的文化經濟水平低落所致。

又如賴特紀錄了一段情節,是他與一位印尼作家的對話,對方表達自覺「比白人低等」的種族觀感。雖然賴特沒有點名,印尼作家團體Institute for Popular Reading的主持人Takdir在其文章中提及賴特曾問過他可有自覺比白人低等的感受,他的回應是「為何(會自覺比白人低等)?我們不再只是「當地人/土著」,我們現在是印尼國民。」看來,這群印尼作家認為賴特的寫作只是硬將在美國的黑人敘事套在他們身上。

筆者在賓州大學借到此書的1956年初版本,還如獲至寶,以為要尋索到亞非團結的源頭了,讀到此處,卻實在令人莞爾。賴特明明是黑人知識分子當中的喬礎,而黑人中的穆斯林也不在少數。難道是他的美共與西方知識訓練令他失去了最基本的文化敏感度?他在遊記當中多次提到亞洲是「宗教的」,好像其他地方就不是這樣,藉此表達亞洲是某種落後地區。

在討論到日本的二戰罪行時,賴特甚至跟1930年代在中國的杜波依斯犯了同樣的錯--他對著10年前還在與日本侵略者和荷蘭殖民者作戰的印尼人說:「日本人也是有色人種呀。」根據《印尼筆記》的記載,賴特曾經有機會回應印尼作家們對他的評價,他卻傲慢地回道:「我從你們對我的文章的批評當中,看到你們尚未從殖民的過去中解放出來。」

誤會一場?

亞非大會的七十年後,萬隆要不被淡忘,要不就被神話化。隨著實際的後殖民地國際政治變化,萬隆精神其實很快就消亡了,隨之而填補空缺的倒是毛主義的意識形態,此後的亞非團結已不再是多邊關係。無講是上文中的杜波依斯、賴特還是麥爾坎 X,都在不同程度上寄望一個支持黑人的亞洲勢力,但這種寄望究竟是基於實際的交流,還是只不過是誤會一場?在麥爾坎的口中,萬隆精神只不過是一個比喻,用來引發黑人之間的行動想像。

儘管如此,筆者無意指出這些政治想像皆是虛妄,恰恰相反,圖騰傳播時往往帶著簡化和誤譯,引申出來的行動卻自帶其意義。從麥爾坎的發言看,他對中國與萬隆會議都所知甚少,然而前文提到他所「主持」的「哈林萬隆高峰會」,卻又是萬隆精神中最有代表性的一幕。在哈林,他將萬隆精神由外交關係帶到民間層面,對美國黑人產生啟示。他關於萬隆的發言雖然有點亂來,卻帶動身在紐約的黑人將自身的處境連繫到「第三世界」的黑人之間。

黑人並非被動地接納毛主義,他們亦是帶著能動性去重新演繹這些毛的「理論工具」。無可否認,毛主義曾為美國的黑人權力運動(Black Power Movement) 提供了正當性。Duan寫道:「毛主義的基本原則:暴力革命的正當性、改變的逼切性和文化大革命--對黑人國族主義者的啟發沒有其他政治意識形態可比。」——這正好與賴特在1955年的判斷遙相呼應。黑人力量運動主張的如黑人自決、武裝自衛權等,皆有得益自毛主義和法農(Fanon)等思想——自然地,他們是帶著對中國的簡化認知和誤會,甚至受到其政治宣傳所影響。

當然,今天回望,我們自是不應重彈片面又浪漫化的論述。我們從現實政治中看到的是,由萬隆會議到中美建交不到二十年間,對中國而言最實際的結果也許並不是亞非團結,而是終結了對中的外交孤立。在毛之後,中國已經準備好對世界市場打開大門,參與由美國領導的世界經濟計劃,中國早期在非洲建立的外交友誼,亦漸漸轉化為中國資本打入非洲大陸的基礎,在今天稱為「一帶一路」,已成為一場生意。

在「全球南方」的討論中,萬隆仍是被引用的符號。討論跨地域的團結仍然是必須的,但我們在引用這些事件時,亦應注意其特定的歷史脈絡,而不是隨意挪用那些早已被國族框架定性的概念。如果「萬隆精神」或者「全球南方」這些概念仍然有其意義,那麼其精神不必處處訴諸於國家官方的層面,而應該放諸於民間之間真實的互動和交流。

參考書目及文章

Benvenuti, Andrea. Nehru’s Bandung. 1st ed. Oxford University Press, 2024. https://doi.org/10.1093/oso/9780197790236.003.0001.

Du Bois, W.E.B. “To the Peoples of Asia and Africa Meeting at Bandung, April 1955,” April 6, 1955.

———. “Ends of Solidarity: China, Tanzania, and Black Internationalism, 1960-1972,” 2021.

Wright, Richard. The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference. Banner Books. Jackson, Miss: Univ. Press of Mississippi, 1965.X, Malcolm. “Message to the Grassroots.” In Malcolm X Speaks - Selected Speeches and Statements Edited with Prefatory Notes, edited by George Breitman. New York: Grove Press, 1990.

黑夜模式下,引用文獻的顯示bug仍未修復