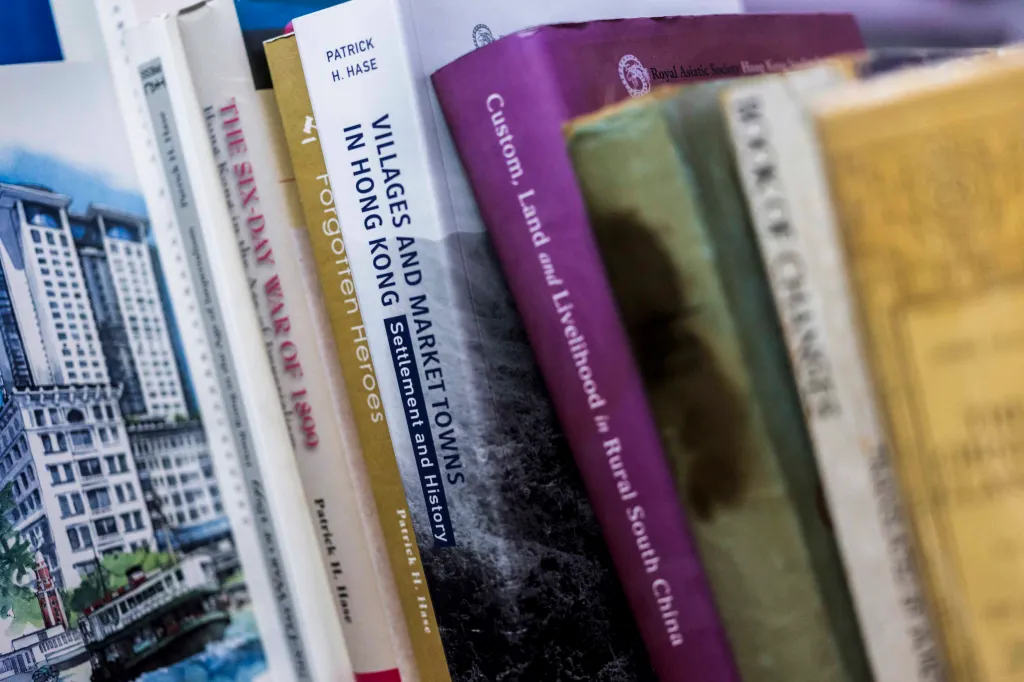

去年底「香港中文大學出版社」出版了英籍歷史學家夏思義博士的著作《Villages and Market Towns in Hong Kong》,突然大賣,現在甚至準備重印第五刷,這在有關香港的英文歷史書中堪稱奇蹟。10年前,夏博士產生了將手上關於鄉村研究的報告結集出版的念頭,並從6年前開始重寫和整理。這些報告是當年香港政府付費請他在地區發展前撰寫、用以確認歷史價值的專家報告。「不過這些報告對任何人都沒有產生哪怕一丁點影響」,已經78歲的夏博士,憤世嫉俗時一副伶牙俐齒。

他高齡、身形肥大,腿腳已經不那麼便利,走路需要一些慢步調的時間,說話時喘著一點粗氣。但在香港和英國,他的住處都在離便捷的市中心比較遠的鄉村地區。我還沒有機會拜訪過他在香港的住處,但與我合作的編輯去過,她形容那是一套三層港式村屋的最頂上兩層,要爬上一條狹窄的樓梯,在會客廳推門進去,第一印象就是掛在牆上的書法字畫。

他英國家裏的佈置也差不多。訪問那天,我一大清早七點從倫敦住處出門,大概轉了三千次車,而英國火車有延誤的良好習慣,加上三萬年才有一班的鄉村巴士,我終於在下午兩點左右抵達。那是兩層英式村屋,客廳、飯廳有很西式的壁爐、地氈,但也有幾張藤椅和其他酸枝家具,牆上也掛滿書法和字畫,不少都是香港士紳所贈。夏思義說,如果走進一戶充滿中國風陳設的住家,那肯定是白人的居所,因為真正的華人都買 IKEA 傢俬。

白人身份自然為夏思義的研究帶來頗不一樣的視野,非學界、殖民官員的身份更如是。1972年,夏思義在劍橋博士畢業,遇上了未來我畢業時大概也會碰到的問題——當年幾乎沒有適合學術職缺,唯一的招聘卻早已內定結果。他於是把心一橫,找到一份薪高糧準、而環境和性質也相對自由的工作,便在當年十月來到香港,受過民政司陸鼎堂的訓話,成為殖民地時期最後一批外籍政務官。

與我們慣常對夏思義的印象不同,他其實真正擔任新界理民官的時間只有短短兩年,但這段經歷不論對夏思義的研究生涯甚至新界研究的生態都有重要的影響。六、七十年代以降,在香港從事新界或前殖民史研究的主要有三大類人——第一種是師承自羅香林、饒宗頤等本地歷史學家,像是蕭國健教授等;第二類是來自歐美,欲進入中國研究鄉村社會而不可得,轉而把新界視作中國鄉村實驗室的歷史人類學家,包括人稱「華南學派」的科大衛、裴達禮、華琛、華若璧等;第三種就正正是在新界鄉村間有豐富經驗的理民官,例如許舒和夏思義。

三類學者的研究各自迴異,夏思義等理民官的書寫擺脫學術界的規則和潮流,不需要「回答更宏大的問題」,也不必為了爭逐研究經費和升等機會而勉強自己去寫根本不感興趣的題目,可以專注在最本土也最純粹的知識。而如此自由的研究,也就會有無法與主流學術討論對話,較難參與學界群體的問題。當然,夏氏原本也未必太介意,但遇上有學者貶低本土或香港研究,也難免耿耿於懷。訪問中他不時揶揄,偶爾痛斥,筆者邊聽邊點頭,相信許多專研香港的學者也同樣心有戚戚焉。

筆者也算濫竽「香港史研究者」稱謂一段時日,自己過往的研究正正就是站在他的肩膀上完成——夏思義除了是歷史學者也是理民官,今天的新界社會他亦有份塑造。在夏家花園裡的小屋暢談一個下午,途中夏思義的電話響起,是英國的詐騙來電,看着他勞氣向騙徒發火,方覺這位著作等身的學人,在「作者簡介」的背後原來也是一位尋常老人家——夏宅常備紅茶和餅乾,我也終於體驗到什麼是「夏思義覺得你餓」,以及「夏思義覺得你該結婚」。

在這場訪問中,我們聊他的新書、在香港收集資料的困難和缺失,他身為殖民地政務官的反思,以及他之後的寫作計畫。10年前他覺得自己70歲後隨時會死,「結果我現在還沒死」,他說,還可以做的事情他都還沒放下。關掉錄音後,我們繼續閒聊,從歷史佬對科技的本能抗拒,到學術界的花生八卦,直至太陽也聽不下去收山而方休。夏思義的學術觀點和方法不是人人都認同,但為人坦率真誠,應該沒有什麼異議。

訪問以英文進行,經翻譯、編輯,以下為對談節錄。

無可否認的香港史

謝:這本書非常成功。

夏:荒謬地成功,沒有人預期過會這樣。我觀察買書的人,大多是年輕人,25到40歲。我覺得他們被這本書吸引是因為它不是關於中國。

香港歷史總是被迫說只是中國歷史的一部分,而且不如中國歷史重要;如果不是關於皇帝和戰爭的話就不值得做,或不算真正的歷史,但這本書無可否認地是關於香港的歷史。

另一點能觸動年輕人的,可能是平民歷史、普通人的歷史,關於自己以及他們的族群、家族、祖先的歷史。即使不是自己的祖先,至少是和祖先一樣的人。

謝:同一個群體,居住在同一片土地上的人。

夏:以及同一個階層的人。有些人說這不值得做,不是真正的歷史,只算是三流書寫,反正文盲農民的記憶根本沒有價值。

謝:但農民根本不是文盲。

夏:當然不是。可是當出版社收到我的書稿,並照正常程序發送給(匿名)評審檢視時,其中一位評審(按:夏博士稱對方是Chinese,因對方明顯是以中文為母語,但不確定是中國學者抑或是在香港的華裔學者),我不知道他是誰,他說這本書沒價值,不該出版,因為這不是正統歷史,更因為它與中國無關而只關於香港。

對我來說,平民歷史正是歷史的核心。我很堅信,如果沒有真正了解構成中國不同地方的歷史,就無法真正寫出中國歷史。看皇帝固然重要,但你也要看看真正的人群。

謝:還有皇帝的政策、命令實際上如何執行和影響普通人。

夏:沒錯。我更願意反過來看:普通人的生活是怎麼樣?他們如何生活?他們受什麼法律結構約束?他們的教育系統是怎樣的?

你很少看到任何與皇帝(管治系統)的接觸,不,地方法律在很多方面都違背皇帝法律,不會有人在乎那些,他們就按自己的法律行事,山高皇帝遠呀。

謝:帝國從未真正控制過地方人民。

夏:極少。或者說他們確實有權力,像十七世紀中期,帝國政府決定清空沿海,將所有人驅趕往內陸(按:指1662年遷界令),這表明當他們想要時,他們確實有這種能力。

但這樣做的效果幾乎完全是負面的。在香港大概一半或三分之二的人被驅離他們的家園,然後餓死,只有極少數能回來。我所住的(香港大埔)林村,今天有二十六條村。明代時應有一條村,但遷界後就沒有人回來過了。

謝:全村都消失了?

夏:消失了。遷界令後,新來的人建立了新的村莊,其中鍾屋和塘上村可能是兩個最古老的,但沒有民俗或歷史能提供任何有關該區十八世紀前的歷史的線索。遷界令極為災難性,在大多數新界地方持續了六年,而在離島則是二十年,它的長期影響可能持續了二百年。

但除此之外,我幾乎找不到什麼其他例子(有關帝國對地方的控制)。官員們非常清楚這裏本地的法律系統、土地制度,和帝國法律不同,但他們還是繼續執行本地的成規,而非帝國法律。

謝:那麼明朝之前呢?你書裏說過,那時政府曾軍事控制某些地區。

夏:是的,但證據非常有限。我們幾乎只有縣志裏的資料,還有省志和府志裏的少量資料,遠不能給我們完整的歷史。有些線索顯示南宋之前只有極少人曾住在這裏。而軍事管制在南宋末期取消後,才開始有比較多人來定居,本地人(按:指廣府人)開始移入,因為軍事管制放鬆了。

但這大概不早於12世紀晚期,南宋末年的社會階級分明,相比富裕家族,佃農家族的權力很小。就我們所知,這一直延續到明朝,直到遷界令時被完全摧毀,然後新社會由零重建。

謝:遷界令真的摧毀了舊時代的一切。

夏:很大程度是這樣。據我們所知,遷界令前新界沒有客家人,可能有一兩個例外,但非常少。遷界後,半數新來者都是客家人,他們完全改變了社會,舊有富裕權貴家族勢力不如從前。

謝:連(古老家族)鄧氏也不能倖免。

夏:當然。他們在整個人口中所佔的比例越來越小,而佃戶越來越富有。因為習慣法的緣故,我們幾乎可確定從宋朝開始,富有地主家族就不能提高租金,基本上租金都是固定的,維持了幾個世紀。後來佃戶人數增多,開始在十八世紀左右結盟,成為有社會影響力的群體。

古老大家族最後一次嘗試顯示權勢,是英國接管新界時的六日戰爭,當時背後幾乎全是他們。但他們的佃戶不熱心參戰,有些還是被迫的。英國人剛進新界,第一件被要求的事,就是佃戶希望能擺脫舊有家族控制。英國人通過拒絕承認地權制度(按:指1905年集體官契政策),徹底摧毀了他們(古老家族)。

族譜、地契,難尋的歷史筋骨

謝:帝國對香港的管治薄弱,某程度上也是那個時代史料如此稀缺的原因。

夏:從1900年開始,越往早的歷史讀上去,我們有的史料就越少,讀到1700、1800年間幾乎就沒什麼剩了。即使有些族譜能追溯到1700年以前,有時也不可靠。我寫的關於知縣歷史的書,Forgotten Heroes,完全取材於1668年的縣志(按:康熙版《新安縣志》)。這資料可能極端片面,因為它只來自一個資料來源。

族譜的問題是,它是由鄉村學者寫的,然後村民說「好了有了,那就行了」,就放到一邊過了一百年;然後突然再說「可能有點太過時了」,再找學者或者某位村民來更新它。這過程往往很長,因為沒有人願意做;找到人後,又往往找不到資料。

因此,編族譜的人往往難以連結資料。有時他們寫到自己來自第三房,有個人名,其父某某、其祖父某某,就把這些某某生硬地和已有的第三房連在一起。但這樣做往往就會漏掉一兩代人,有時甚至更多;或者他們會搞錯,把人歸在另一個兄弟的一房。

不過,有些族譜還是比其他的好,而有族譜也總比完全沒有好,只是這些族譜非常,非常難用。有時候修族譜的人會很努力,會去拜訪所有的墳墓,試圖找到墓上的銘文,來對照當代人的記憶,即便如此還是會有很多空白。

如果政府沒有銷毀大部分能解釋地主與佃戶制度的地契——那些永久田契,我們應該能擁有更多資訊。

謝:田契是在什麼時候被銷毀的?

夏:在執行集體官批政策的時候。港英政府接管新界時要求每個家庭把地契交給政府,在三個月內共收到三萬份。其中有三、四十份存留下來。除了少數,這些地契從來沒有被歸還。你可以看到(存留的)地契上用藍色鉛筆寫著地政法院的編號,大字橫跨在文件上。

我曾經拿到過來自早禾坑(按:西貢地名)的十三份地契,這些文件讓我掌握了從1771年村莊成立到1886年的完整歷史。當時有兩份交給了政府,因為當時的族長認為那兩份對家族的佃戶歷史最關鍵。

這些文件被歸還時,已經有了地政法院的編號,但那些關乎永久佃租關係的地契沒有被歸還,因為政府對「地骨/地皮」制度不知道該怎麼處理(按:這是古代香港本地的土地制度,擁有土地的地骨主會把耕作權永久租給地皮主)。這些文件確實能證明永久的地骨權。

最後政府的結論是:不論根據《大清律例》或是《大明律例》,這些文件是非法的。政府認定新界唯一適用的法律就是《大清律例》。他們保留了一段時間,然後大概在1930年左右銷毀。

這些文件不再具有法律效力。雖然它們具有歷史價值,但他們根本不在乎。

我們現在只剩下幾份:兩年前,我收到來自茂草岩(按:沙田地名)三份永久租約的地契;而在十三份早禾坑的文件外,還有另外三份,後又加上其他三、四份——基本上就只有這些,這就是我們今天知道的全部。大地主家族曾經有自己的土地登記,他們把地契保存在地契冊裏,但據我所知,這些地契冊一份都沒留下來。

謝:他們把地契冊也交給政府了嗎?

夏:可能有,也可能他們自己銷毀了,因為他們覺得這些文件不會受到重視。但據我所知,一份都沒留下來。當然也有可能還有其他地契藏在某處,永遠有可能。

我主要依靠的是族譜,不然就是村民的記憶。如果夠幸運的話可以追到這些年份,1770年、1750年、1720年、1700年,但真的,我們能確實接觸到的,只有英國來之前的最後150年歷史,就算是像長洲這樣重要的城鎮也是如此。

整個城鎮原本是由黃維則家族所擁有,他們有自己的完整地契記錄,我們手上的地契是印刷的,是從地契冊裏剪出來的。但沒有人認為黃氏的檔案還有任何部分留下,它很可能在文化大革命時被銷毀了,因為那是在中國境內(按:黃維則堂屬南頭黃氏,今深圳境內)。我亦未曾聽聞過上水的廖氏或龍躍頭的鄧氏還有什麼檔案存留,完全沒有。

但有件事我可以講一下。我常年會去茂草岩跟鄭家吃飯,一年去兩三次,這樣持續了三十五年。我問過他們十幾次,有沒有地契?有沒有舊文件?每次都說沒有,沒有,沒有。直到兩年前,村長問我:「你對這些文件有興趣嗎?」那是三份永久地皮權的地契。這麼多年了,從哪來的?你們不是一直說什麼都沒有嗎?結果他們一直都有,但花了三十五年他們才信任我,讓我看這些文件。

不過他們確實意識到他們的族譜是有價值的,所以現在新界大概有七十份族譜被記錄下來。

謝:你博士研究也處理過地契,對嗎?

夏:有。契約文書在歐洲比在中國保存得好,因為中國是用紙寫契約,紙很難保存,會被昆蟲吃掉,會咬出洞。歐洲是用羊皮紙,那東西幾乎是摧毀不了的。所以我研究的英格蘭地區可以追溯到七世紀的契約,而中國就沒有同樣古老契約能保存到現在。

英格蘭能保存下來的契約幾乎是在教堂裏的,平民家族也有檔案,但常常不是在這場戰爭就是在那場戰爭中被毀。在英格蘭或歐洲,規範良好的教會檔案會把契約抄進一本書(副本),有時原件不見了,這本書還會留下來。即便如此,還是有空缺。

謝:你會很常遇到這個問題嗎?就是村民通常不知道他們的東西有多重要,或他們的歷史有多有意義。

夏:會。他們被影響多年,覺得村裏的東西沒有什麼意義。

那些我稱之為「民國世代」或「國民黨世代」的城市人,在二、三、四十年代長大的那些年輕城市華人(按:指民國年代的知識分子)完全瞧不起鄉村,說村裏的知識毫無意義、早就過時,說他們的識字水準太低等,(學術上)沒什麼可貢獻的。而村民們聽到了這些,他們知道。

他們就會說:「好吧,如果我們擁有的東西毫無價值,那我們就默默地放到一旁吧,因為如果我們把它們拿出來,只會被人嘲笑。」

早禾坑的村代表把這些東西給我,是因為他說:「我的兒子們對這些一點興趣也沒有,他們不會好好保存,可能會把它們扔掉或毀掉。因為從法律上來說,這些沒有任何價值,香港法律從不接受集體官批以外的東西(按:指地契)。」

然後我們把它們帶到中央圖書館,館長在場,還有她的三位下屬。

在看那些文件的時候,她激動得發抖。村長知道這些東西交給了一個會好好保管,而且會真正珍惜它們的人,而他仍然保有控制權,因為那是永久借存的,圖書館不能把它們處理掉。

但他知道新一代人沒興趣。所以我叫他去問他所有的朋友,其他西貢的村長們,看還有誰可能有地契。誰知道呢?

謝:有趣的是,村裏的年輕人沒有興趣,但城市裏的年輕人卻有了。

夏:經過多年、數十年完全的鄙視之後,開始有興趣了。香港的律師都看不起這些東西,他們不喜歡傳統法律,城市裏受過良好教育的華人也傾向於看不起村莊的一切。直到最近才有一點改變,越來越多年輕人開始有不同的感覺,例如你。

謝:但現在會有點太晚了嗎?我們現在也做不了多少訪談了。

夏:已經沒有活人還能記得日本人來之前的時期了。1941年已經是八十五年前,要記得那段時間,當時至少要有十五歲,也就是說現在至少一百歲。所以基本上,已經沒有還活著的人能記得戰前時代了。即使是能記得日佔時期的人也非常非常少,如果你1945年時十五歲,那你就是1930年出生的,那你現在也九十五歲了。

我三十年前做研究的時候,還能訪問到記得戰前時期、日佔時期的人,但他們現在都死了。在有些領域,口述歷史仍然重要和可行,特別是戰後初期,例如新市鎮的出現、新道路的修建、五十年代村裏的生活、水源被徵收之後的變化、不能再種稻了或在1955年移民英國是什麼樣的感覺——那是第一批移民——這些仍然是可以接觸到的。而且有人會說:「我不記得日軍來之前的時代了,但我祖父以前常常告訴我這樣那樣的事。」還是能獲得一些間接的資料。

但你不會找到有人還記得九龍邊境。它是在1897年被拆除的,那已經是126年前了,我只見過一位大圍的非常老的村民記得它。他在1898年、大概六歲的時候被叔公帶去九龍城衙門,那位叔公是那裏的文書,讓他看看副知縣穿著綠袍、戴著帽子坐在公堂上的樣子。

他還跟我說英國人來的時候怎樣、集體官契人員來的時候怎樣——村裏的長輩會把孩子們趕走,怕他們惹事,村民則給測量人員端茶之類,很有禮貌。他說他記得自己偷偷從牆角看,看到英國人和村長在一起。但我只見過這麼一個人記得這些事。

這些事只能靠口述歷史來補足。五、六十年代的歷史也還是值得做的,尤其是那些移民到英國、荷蘭、澳洲的人。華琛夫婦做了很多關於新田僑民的研究,但還有很多有待挖掘。

無法與女人交談,歷史少一半

謝:你是在成為理民官之前就對香港歷史產生興趣的嗎?

夏:其實不是,我是1980年成為理民官的,正好是我開始覺得,是時候重新做點歷史研究。

鄉村離理民府很近,我每週跟村長們吃四次晚飯,所以整個新界的村民都會想辦法搞清楚他們的理民官想聊什麼。他是想聊女孩子?是想被帶去妓院?還是什麼?他們很快就明白,我要的是他們講小時候的生活。

所以每次我去吃晚飯,桌上的村民就會開始講他們小時候的事,很多資料就是這樣收集來的。我很快發現,你不能帶著錄音機和筆記本去找村民說,「我要記錄你的話」,他們不會回答你。他們只會說,「好」、「不好」、「我很忙」,然後叫你走開。但吃飯時他們會很自然地講,我回家後就靠記憶把它們寫下來。正式訪談我是完全沒成功過的,他們對機器有戒心,對問問題的人也有戒心。

謝:尤其是政府官員來問的時候更會這樣。

夏:其實不只是政府,任何外國人也一樣。而(新界史之中)有一整個領域我完全沒有成功過,我甚至不敢嘗試,就是試圖從老村婦那裡了解歷史,因為她們不會跟男人講話。

有些事情我真的很想知道,像是村裏的女孩子,一旦到了青春期而未婚,她們就不會睡在自己家,而會到村裏的一間特定房子和其他同齡女孩一起睡,由一位受人尊敬的寡婦照看,這個人叫「阿嫲」,而女孩們睡的地方就叫「阿嫲屋」。村婦唯一願意跟我講的就是,這就是教女孩如何當好妻子的地方,她們在那裏學唱哭歌——女人在婚禮和喪禮上唱的哭歌(按:即「哭嫁歌」和「哭喪歌」)。這就是我能了解到的。

但我非常確定她們學的遠不只這些,只是她們不肯講。我懷疑她們還會學習床事,但她們絕對不會跟男人談這些。

謝:如果你是女性會比較容易嗎?

夏:我覺得會的。但我想過去也沒什麼女性學者問這些問題,而現在那些人也都不在了,因為阿嫲屋在戰後沒有恢復,這制度已經消失了。所以這制度存在過,但我們不知道裏面到底發生了什麼。

我知道住在阿嫲屋的女孩會互稱姐妹,這些女孩關係非常緊密,而且會維持一輩子。沙田的村代表告訴過我,選舉快到的時候,他一定會贏。我問為什麼,他說:「那條村是我祖母出生的地方,村代表跟我有親戚關係;而那條村是我母親出生的地方,村代表也和我有關係;至於這條是我曾祖父那邊的關係。」然後他又說:「至於那條村,村代表的老婆是我老婆的姊妹,又另一條村的村代表老婆也是我老婆的姊妹,他們不敢不投我,因為我老婆是她們的姊妹。」

這網絡又再延伸出去,而且會有社會後果。如果你打老婆,她會跟她的姊妹講,然後所有人都會知道。

許多書只談男人的網絡,而我相信是(因為)女性不對男性學者說話,而過去所有學者都是男性。但其實女性的網絡也非常重要,因為女人會在墟市裏碰面,比如說,一條村有六個姊妹,她們都嫁到其他村。這代表這些姊妹會遍佈不同的村,她們會到墟市賣柴或賣雞蛋,並經常能碰到姊妹,她們就會透過這些網絡得到很多資訊。

謝:墟市裏有她們聚會的地方嗎?像是茶樓之類?

夏:男人會,但據我所知女人不會。不過我也不確定。我想不出她們會在哪,但也可能真的有地方。

沒有人在她們還能被訪問的時候去問她們,所以女性佔的那半個社會我們所知的少得多。其實也真的很想知道當時女性是否以及怎麼避孕,因為男人肯定是不避孕的,老一輩鄉村男人對避孕這個概念感到震驚,覺得這是一個可怕的主意,但可能女人對避孕沒那麼厭惡,她們可能有自己的處理方法,但她們不會對你說,也不會對任何人說。她們也許會跟女性學者說,但我不是女性學者。

謝:向男性村民發問比較容易,而掌握村中權力的也一定是男性。

夏:我最近跟林村的村民有一個會議,明年有太平清醮,他們想重印《林村志》,還想更新它,我是編輯委員會成員,明年要做很多工作。他們在聊天時說,那邊有一塊風水石,我馬上豎起耳朵,因為我認為那是廟的橫向風水線上的一塊石頭。他們說小時候會去那裏玩,那塊石頭對他們有神奇效果。我想知道它是不是一塊陽具石,我懷疑是的,我幾乎可以確定是。

謝:你對風水真的很有興趣,不是很多學者有這樣的興趣。

夏:是的,我覺得它很迷人,完全被吸引。我不會看着一塊地然後說這裏風水如何如何,你需要學十年,還要會用羅庚等,我做不到這些。但我可以看一條村,推斷出背後的風水原則。

我對陽具石特別感興趣,它們都和風水有密切關係。有一塊在小瀝源,在我書的上冊中寫了小瀝源和牛皮沙之間圍繞這塊石頭的爭鬥,因為它帶來厄運。

小瀝源的人把城門河改道,這樣原本在他們那邊的石頭就會變成在牛皮沙那一岸,希望厄運會轉移給牛皮沙。牛皮沙的人把他們告上了官府,知縣非常憤怒,他裁定小瀝源的人要在石底往下挖十尺,把整塊石頭挖出來打碎,然後運到深海中去丟掉,並且要在小瀝源村中為牛皮沙建一個祠堂,這樣牛皮沙人無論何時都可以進入小瀝源中心。他還說,小瀝源的男生三年內除非娶牛皮沙的女孩,否則不能娶老婆。這被一般人看作是對小瀝源的嚴厲懲罰,也是合理的。

還有一塊在大澳,叫將軍石。那是一個男人的形象,在懸崖邊,大概有三十尺長,戴著頭盔,赤裸全身,但戴著軍用頭盔,而且陽具勃起。它面對著海灣對面的村,那村裡有幾個女孩被認為「變壞了」,在市區裡當妓女。他們認為是因為這塊陽具石的影響,所以他們晚上偷偷去放炸藥把它炸了。

灣仔也有一塊,新界其他地方還有一些,我懷疑林村這塊也是一樣。

謝:陽具石的風水也是男性講述的,對於村裏的女性,說不定她們會有不同看法。

殖民地政務官的反思,處理歷史的不同方法

謝:你怎麼跟其他研究鄉村的學者互動?你經常和他們交流嗎?他們怎麼看你的研究?或是你怎麼看他們?

夏:我會儘量研究別人沒研究的村,像是許舒(同為理民官、英籍香港歷史學家,於2023年去世)的研究大多是在大嶼南的村,我就不碰了。我會跟其他人討論,像是「你有沒有聽說過這樣的事?」兩年前我寫了一篇很短的啓示(刊於《香港皇家亞洲學會學報》),也請人提供關於鄉村醫藥相關的資訊,但沒人回應。那是我請大家幫忙——如果你聽說過鄉村醫藥知識,請讓我們知道,因為那些知識現在已經消失了。

謝:你覺得你跟其他學者,例如華南學派的科大衛或裴達禮教授,在處理本地歷史的方式上有什麼不同嗎?

夏:有。他們比較傾向於訂下規律:鄉村的居民就是會這樣做。而我比較傾向於說,這是我聽說的,這個村子的人這樣、那樣做,但我不會把它變成一條規律。

我不會說這是所有鄉村的生活方式,或是所有村民都這樣;我只是說,這是我在某個特定村落聽到的,可能是定律,也可能不是。我經常說,我做的是初步工作,將來會有學者可以利用我的研究來開始整理和歸納出規律,但如果太早就下定論,你很可能會下錯結論,因為資料還不夠,你只會基於非常有限的資料做不足的推論。

我的方式跟許舒比較像,更偏向民族誌研究。我們都來自類似背景,我們是非常親密的朋友,他在十八個月前去世了。

謝:如果你當初不是在香港當政務官,而是拿到一個學術職位,比如在香港當歷史教授,你會用很不一樣的方法來研究歷史嗎?

夏:我希望不會。但你也知道,大學常常會說他們要這個、要那個,然後他們會推著你往這個方向、那個方向走,可能就不那麼容易照你自己的意思做事了。

謝:因為華南學派的學者研究香港,本身是為了很不同的目的。我想他們在六、七十年代是想透過研究香港來了解中國,所以動機不一樣,方法也不一樣。

夏:對,而且這中間也牽涉到政治。不過我沒有跟他們任何人吵過架,9月6日我還要在「香港歷史日」(按:布里斯托大學香港史研究中心的一場活動)發表一場演講,也會有很多提問吧,就像你現在問我這樣,不過是由香港大學的高馬可教授提問,我跟他算熟,是個不錯的年輕人。

謝: 主流學術界的人怎麼看你的研究?總還是有些人認為地方歷史毫無價值。

夏:那些人是這樣的:他們要麼是堅信香港歷史只有在能幫助理解中國歷史的情況下才有價值,要麼是對歷史根本沒什麼興趣,但想要跟共產黨當局保持友好關係、當朋友,所以絕不會去做任何政府或「大佬」不歡迎的事情。

比如我寫的關於「六日戰爭」的書,我其實非常努力地保持中立,但中國有位評論者說這本書毫無價值,說它帶有殖民主義心態和殖民史觀,應該要被丟棄好讓大家看不到。事實上,我完全不覺得這是殖民史觀,但他們的意思很明顯,就是我沒有從「高貴的愛國中國村民」對抗「邪惡的英國殖民壓迫者」這種立場開始寫。他們不想要一本平衡的書,他們要的是一本向那個方向傾斜的書,於是他們說這本書是偏頗的,但它其實不是,我想任何一個用開放心態讀它的人都會同意,它其實是盡可能持平的。

謝:但說到這,殖民政務官的經歷會讓你在研究歷史時有什麼偏頗嗎?或除了給你機會跟村民說話外,政務官的經歷對你研究歷史有什麼影響?

夏:我顯然偏袒村民。我覺得是這樣的,在香港當殖民地官員,特別是做理民官的,必須把村民看作跟城市居民一樣重要的人。我不覺得在1980年前,任何一位做過理民官的官員,會沒有這種非常非常強烈的感覺。但城市華人覺得自己高人一等,他們認為郊野公園、鄉郊地區存在的意義,就是讓城市華人去那裏過一個愉快的下午。鄉郊唯一的價值,就是作為城市人的娛樂場所,而如果郊野裏還有鄉村,那些村應該被趕出去。

但那些村子在香港政府出現之前就存在了,早於城市的出現,也早於任何城市華人的到來。

村民為什麼突然就發現自己什麼都不能做?他們不能蓋房子,不能修路,不能養動物,甚至有時連務農,就算種稻,我懷疑漁護署都會找理由反對,因為任何活動都會造成下游水質污染,而城市人就會說:「看,溪流髒了。」於是住在上游、有土地的人就被告知什麼都不能做。這是你的地,你擁有它,但你不能用它。

謝:這種情況影響你怎麼研究歷史嗎?

夏:會,當然會。因為我確實覺得村子是有自主性的,應該被平等對待。這意味著在有衝突的情況下,雙方都要被納入考慮。

謝:而且你會更願意認真思考村民的主動權。

夏:對。傳統的新年花其實是吊鐘花,要從山裏砍下來,結果砍到吊鐘花樹幾乎在香港滅絕,政府就下令禁止採摘。但那些擁有吊鐘花樹的村民,發現連自己的樹都不能砍。

村民一定很不高興,所以他們還是繼續砍自己的樹。過去好多年我家裏都有朋友給的吊鐘花,但現在我想應該沒人再這麼做了。

謝:因為政府的禁令嗎?

夏:部分是因為政府的禁令。但年輕人從來沒見過吊鐘花,這個傳統就失傳了,所以現在大家都用桃花。

下一本書為「文盲」正名

謝:你現在也寫了不少書了,還有新的寫書計劃嗎?

夏:是啊,我還想再寫一本,但不會是一本從頭新寫的書。我想把我一些的文章,還有許舒寫的兩篇關於鄉村書生和識字率的文章集結成書。

我曾經參加過美國亞洲研究學會的一場研討會,大概十五年前吧,當時對著三十位年輕學者演講,他們大多是二三十歲,我講的是翁仕朝與鄉村教師的主題。結果我被嘲笑了,他們說這是胡說八道和荒謬至極,他們認為村民全是文盲。

上一代的美國學者,即便是最有名的那些人,是這樣教他們的。教他們的有在國民黨學者腳邊學習長大的人,無論是在(共產)革命前的中國,還是革命後的台灣。國民黨出於他們自己的政治目的,也說村民都是文盲。還有,即便是國民黨時代真正做研究的學者,幾乎都住在大城市,如果他們真的到鄉村研究,也只會到那些城市邊緣、容易到達的村落。而這些村落,恰好就真的可能是文盲很多、被欺壓的地方,因為那些是靠近城市的村落。

所以我認為現在仍需要一本書,指出村民不是文盲,他們的識字率非常高。當英國人在1911年為新界進行人口普查時,他們會問一個問題:「你識唔識字?」結果在新界北部(即陸地部分)有57%的男性回答「識字」,而離島和島上的小鎮,則有68%的男性回答「識字」,1921年比率甚至還略高。當然,他們並沒有實地測驗,也沒有問村民所謂「識字」是什麼意思。但如果一個村民說他識字,那就表示他至少能閱讀些什麼,比如告示、日曆之類的。

這代表新界大約三分之二的成年男性基本上是識字的,遠遠高於國民黨學者所暗示的程度,那些學者讓人以為大家都文盲。村裏確實有一些書生,他們的識字能力遠超基本程度。一條村可能有一個、兩個、三個,甚至十個,這也是不小的數量。

謝:在所有書中,你最喜歡自己哪一本?

夏:我想是《Forgotten Heroes》,那本關於知縣的書。那本書全都是從《新安縣志》裏面找資料的,而我很驚訝我們竟然能從縣志裏擠出那麼多證據,而且以前沒有人真正把縣志當成認真的歷史資料來源,因為大家都覺得縣志內容有限,又很無聊,又很難用。

但我試了,結果發現真的可以從中找到相當多有關某些知縣的資訊。對,我想那是最讓我開心的一本書。

謝:那是寫起來最難的一本嗎?

夏:不是寫起來最難,但絕對是研究起來最難的,因為中文太難了。我在縣志裏找到一段文字,我會想:「這段很重要,我需要它。」然後我會拿給三、四個中文很好的人,請他們幫我翻譯。但他們每個人給的翻譯都完全不一樣,截然不同!我就想:「天啊,我該怎麼辦?」看來不是只有我覺得那些中文難懂,連那些教中文的人也都給出完全不一樣的解釋。我就想:「如果連華人學者自己都搞不懂,那我這可憐的小人物該怎麼辦?」

謝:那你怎麼辦?

夏:掙扎,逐字逐句逐行掙扎,不斷問問題:「這可以解釋成這個意思嗎?那個意思可以嗎?」因為那些是知縣寫的東西, 是他們寫的政令,而我想要的很多資料都在縣志的「藝文志」部分,這些文章之所以被收錄,是因為有學者覺得它們文學方面特別精彩。

他們認為:「我們應該把這段文章保存起來,讓未來的學者可以學習。」但這也意味著,那些中文會難到幾乎無法理解的程度,真的非常非常難。而且如果是明朝的文章,幾乎是不可能讀懂的。人民當然看不懂,大概會請人幫他們解釋。

謝:有些村裏的秀才會幫忙解釋吧。

夏:對,那些政令是發自內心寫的,有很高的歷史價值。我們有李可成知縣的八道政令,是在遷界後重建的時期發布的,就叫《李可成條議興革事宜八條》。它們就那麼長,不是什麼長篇文章,但非常精煉,每一個字都要解釋清楚。

雖然很難,但我對這本書很滿意,我覺得這是一本好書。當中華書局說他們要翻譯我其他所有書的時候,《Settlement, Life and Politics》是一本,《Forgotten Heroes》也是一本。然後他們問我想先翻哪一本,我就說《Forgotten Heroes》吧。

香港民族誌

好文章。