針頭變鈍了——大約從一年半前開始,護士翁小琦給病人打針時感受到這樣的變化。由於針頭不夠鋒利,有時半天也扎不進去血管,她也不敢用力推針,因為經常一用力就會穿破血管。翁小琦在廣東省某中醫院的腫瘤科工作三年,她告訴端傳媒,針的價格也變便宜了:以前25元(人民幣,下同)一支,現在只要4元多。

翁小琦所說的針是一次性靜脈留置針,這是一種可以在靜脈中留置一段時間的輸液導管,方便多次輸液或抽血,能夠減少穿刺次數、減輕患者痛苦和血管損傷,是住院患者的常用產品。上世紀90年代,以美國BD公司、德國貝朗公司為代表的留置針製造企業進入中國,留置針先在兒科得到廣泛應用,並逐漸擴展至住院病房的其他科室。

到2023年,中國全年留置針需求量達6.14億支,留置針市場規模更突破45億元。

不過,關於留置針的質量問題,近期引發了不少關注。剛結束實習、進入新醫院工作的李啟迪發現,針頭比去年實習時用的針更鈍了,與之前「完全是兩種感覺」。她向端傳媒表示,科室裏其他前輩也有同樣感受,有些病人反映打針更疼了,脾氣不好的甚至會指責護士技術有問題。

針的款式也變少了。護士曾姍姍在公立三甲醫院的兒科工作13年,她指出,針的款式會影響使用效果。比如,兒童年齡越小,血管越短,理論上也越細,所以有些款式的針就不合適給兒童用。但集採的針種類有限,一般只有幾種可選。

在中國社交平台上搜索「留置針」、「集採」等關鍵詞,不難發現有大量對留置針質量的質疑。在小紅書上,吐槽留置針難用的帖子下有上千條回覆,許多評論直指集中採購政策:「集採能有什麽好東西」、「它從幾十(元)變成了6.5(元)」,還有醫護人員在評論區補充「連棉簽都賊難用,沒有擦幾下就起毛」。微博上一位身份認證為執業醫師的博主也表示,他的朋友帶兒子去醫院輸液時,護士長透露集採的留置針質量不太好,穿刺成功率不如從前,希望多些包涵。

「集採」的準確表述是——地方政府主導的集中帶量採購政策。自2019年起,中國政府開始推行藥品集採,旨在通過規模效應降低採購成本。今年年初,藥品集採中選名單未包含任何進口原研藥,引發民眾對國產仿製藥的質疑和對集採政策的關注。

相對較少被關注的是,醫療器械和耗材也在逐步納入集採範圍。

中共中央、國務院於2020年3月發布的《關於深化醫療保障制度改革的意見》指出,要全面實行醫用耗材集採。不同於藥品的國家級集採,醫療耗材的集採由地方政府主導。2020年各省開始組織對低值耗材的集採,隨後省級、多省份組成聯盟進行集採的模式越來越普遍。

端傳媒整理2020至2023年中國各省醫保局對留置針集採的公示發現,前幾批的省級採購中,留置針的平均降價幅度大多超過七成,最高降價幅度甚至超過94%。中選名單中,最便宜的留置針價格不到1.5元。

根據各地採購文件,價格是決定是否中選的重要因素。例如河南省2020年集採,按照企業申報價格從低到高、依次確定擬中選產品,並且同組最高中選價格不能高於最低中選價格的1.8倍。也有一些採購建立了一套打分體系。例如2022年21個省市聯合開展的省際聯盟採購中,申報價、需求量佔比和醫療機構覆蓋率分別佔分值比重的30%、30%和40%。

集採降價後,患者使用留置針的花費反而變多了

不過,留置針價格下降後,真的能為醫患節約成本嗎?

翁小琦所在的腫瘤科有許多患者需要注射外周營養針,腫瘤科的很多藥品也容易堵針,而質量好的留置針能夠保留更長時間,減少穿刺次數。她表示,集採前的留置針最長可以留置七天,集採後很多時候患者需要一天一針,血管不好的患者甚至一天需要更換兩到三次。

「便宜沒好貨」——是受訪醫護們普遍的觀點。對於能否向醫院反饋問題、改善採購質量,翁小琦認為不會奏效,因為只要是集採,最多就是換個廠家,但仍然有價格管控,質量問題也依然會存在。

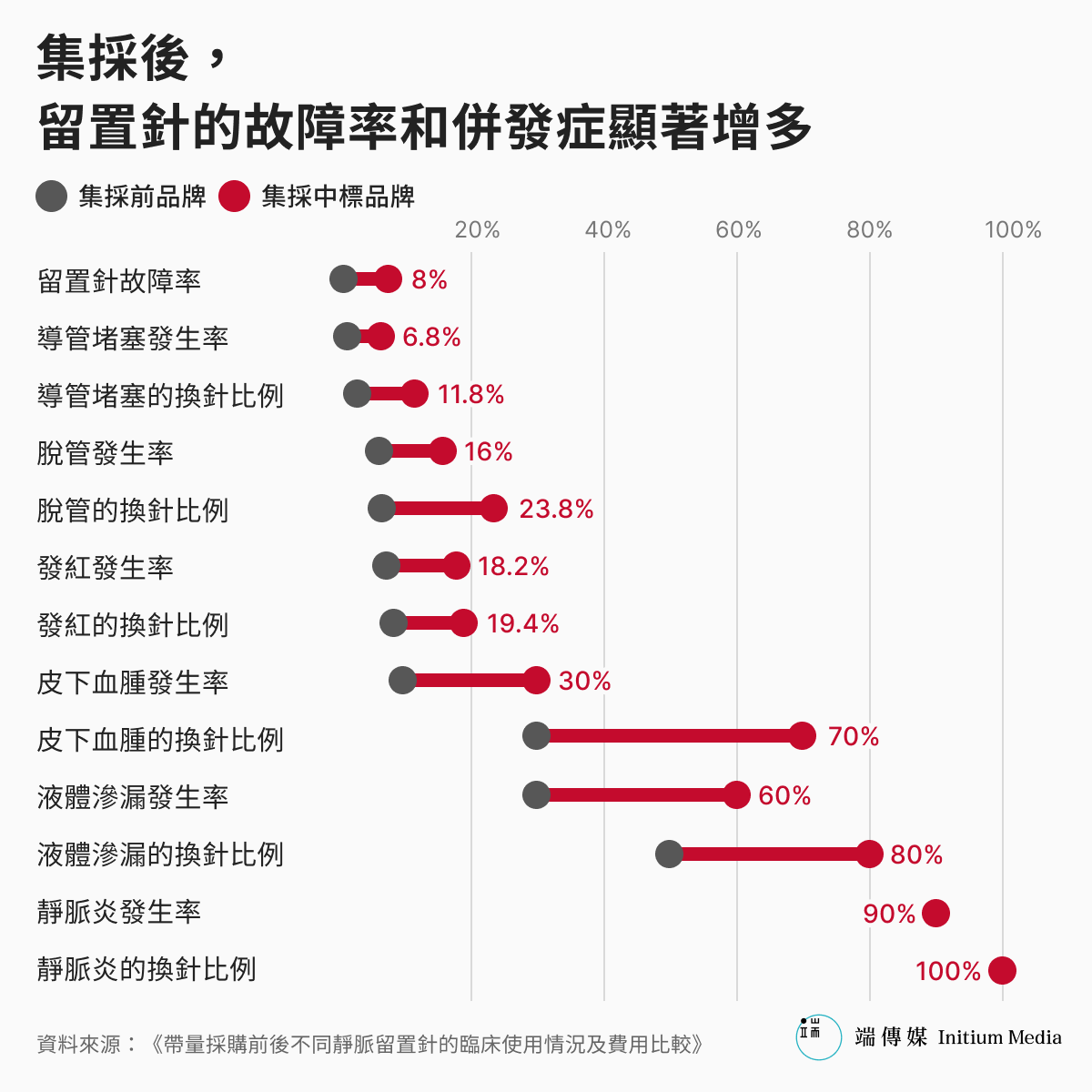

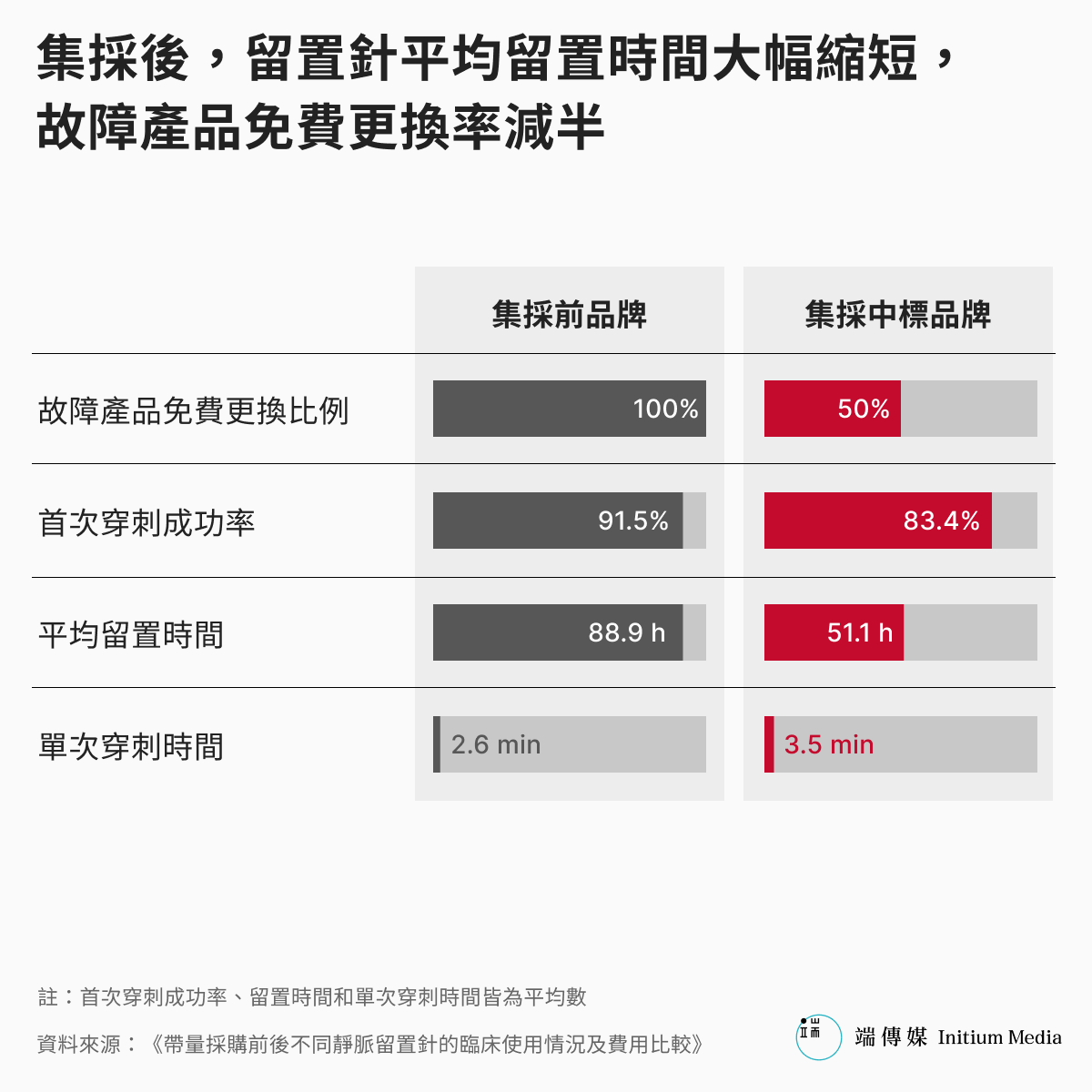

復旦大學公共衛生學院於2020年3月至4月,對江蘇省南京市和山東省臨沂市16家醫院的27位臨床護士進行訪談,將集採後使用的中標品牌留置針與之前的產品進行對比,建立模型計算兩者的整體費用。

結果顯示,集採後使用的留置針產品,穿刺平均耗時增加、首次穿刺成功率降低,併發症發生率亦有所上升。因此,留置針的穿刺費用、耗材費用、併發症治療費用、產品損壞費用及護士人工費用也都增加了。

報告發現,雖然留置針的單價從19.3元下降至7元,但總費用卻由於上述費用的增加而有所上升。每個使用留置針的住院患者,平均費用增加了約15.8元。

復旦大學的研究佐證了醫護人員對留置針質量的擔憂,而論文研究對象之一的山東省臨沂市,其藥物警戒中心對留置針不良事件的分析也顯示了類似問題。據該中心在2023年1月1日至2024年4月30日期間收到的351例一次性使用靜脈留置針不良事件報告,二次穿刺是最多見的傷害,占整體不良事件的近一半。留置針的主要故障則為漏液、折彎和斷裂。事件原因分析顯示,產品問題(包括說明書等)佔270例,占總報告數的七成以上。

降價如何帶動降質?

在中國大型醫療耗材生產商負責銷售工作的鄭順生告訴記者,在集採競爭中,留置針價格基本都降到了接近成本價的標準線,導致利潤微薄。

據鄭順生介紹,集採前,如果產品質量方面的反饋比較多,廠家是有實力按批次回收處理的,但集採後的利潤,不足以支撐廠商進行大批量回收的售後工作,所以負面反饋的聲音會比較大。

不過他也推測,科室的醫護們也可能是因為價格下降,對質量類的事情更敏感一點。

企業財報也反映出集採對企業盈利能力的影響。以留置針為核心業務的國產醫療企業林華為例,隨著集採的推進,其留置針的毛利率從2020年的77.38%,逐年下降至2023年的70.01%。根據林華2022年的年度報告,毛利率下降的主要原因是公司在2021年8月中標了八省聯盟帶量以及多個地級市的集採,所以銷售價格和毛利率皆下滑。中泰國際發佈的投資分析報告也指出,集採導致山東威高公司醫療器械版塊的收入增速下降,2024年上半年同比下降了7.5%。報告還預測山東威高「即將走出集採陰霾」,因為目前國內多數省份的低值耗材集採已經完成,相關業務的收入將自2025年起緩步回升。

不過,在一間小型外資醫療器械公司工作三年的王常凡對她的職涯未來並不樂觀。她認為,國家醫保資金虧空才是真正的問題,集採是為了應對這一問題,但並不是好的解決方案。因為集採大幅壓低了價格,企業為了生存,就會降低生產成本和進行裁員。

至於鄭順生提到的售後能力不足的問題,王常凡也表示認同。她指出,這在行業內已成為普遍現象,因為人工成本是最容易砍的成本。

醫護也能感受到醫療銷售行業的變化。做了十三年護士的曾珊珊表示,現在醫院臨床已經見不到生產企業的代表。她解釋說,以前醫療耗材廠家很多,都想有業績,所以他們會定期來醫院,了解留置針的使用情況如何。每當臨床發現產品質量問題,就會拍照發給企業代表,他們就會來人了解。但醫院集採後,只能用指定的品牌,價格下來了,企業代表們也消失了。

「降本增效,無償加班,隨意裁員,司空見慣⋯⋯」王常凡在採訪中多次說道,「這行業根本就是水深火熱,而且除非制度上有改變,不然就是惡性循環,找不到變好的未來」。她告訴記者,自己已經在準備離職轉行。

(應受訪者要求,李啟迪、翁小琦、曾姍姍、鄭順生和王常凡為化名)

非常出色的報導。

寫這篇報導下了很大苦功,不容易啊。

謝謝Nona

所谓磨刀不误砍柴工,因为贪便宜用了钝刀反而花更多钱和费更多力。

所谓磨刀不误砍柴工,因为贪便宜用了钝刀反而花更多钱和费更多力。

我理解了确实是集采后多花了15元

我理解了确实是集采后多花了15元

开头第一句话是不是写错了?“集采后,患者使用一次留置针平均多花15元。” 是不是“ 少花15元”?

谢谢数据详实的报道,很有说服力

该看病还得上医院看,苦的还是我们百姓。多花的钱不知道会落在哪位领导的口袋中。

相當紮實的報導,感謝撰稿人的努力