普京調遣俄軍入侵烏克蘭,以實現他心目中頓巴斯和烏克蘭困局的最終解決。這一舉動既令國際社會大為震驚,也讓觀察家們格外困惑。尤其是那些苦心鑽研國際關係的專家學者,驚訝於普京如此「非理性」的決定。當戰局開始僵持,俄軍在烏克蘭推進受阻,對大城市久攻不下,許多人更相信普京一開始的決策源於他已經「喪失理智」,不然為何在俄軍實力其實有限的情況下,一定要全面進攻一個4000萬人口的國家?

這場戰爭也召喚出了另一個幽靈:對俄羅斯帝國和大俄羅斯帝國主義的繪聲繪色的描繪。所謂的「普京國師」、俄羅斯帝國復興的「歐亞主義」鼓吹手亞歷山大·杜金(Aleksandr Dugin)的文章在中文互聯網上流傳。對俄羅斯乃至「斯拉夫」擴張主義的「本質」理解——各種各樣的冷戰俄國史研究也被挖掘出來——「斯拉夫派對西化派的爭論」、「沙皇亞歷山大一世的回魂」、「俄羅斯帝國天生就要擴張」、「擴張是俄羅斯民族的本質」……似乎普京只不過是這種千年以來的「擴張道統」的一部分。

過度追溯歷史有害於我們理解今天發生的事實。通過普京,我們已經看到沉迷於古代歷史的壞處——在他發表長文談論俄羅斯和烏克蘭的千年歷史的同時,烏克蘭西部不到一百年前發生的烏克蘭人和波蘭人之間的大規模種族屠殺和清洗,已經基本得到雙方諒解;波蘭人也已經不再認為立陶宛必須是波蘭國家的一部分。歷史和「民族性」並不是必然的現實,也是可以遺忘和變遷的。

相反,這次戰爭的討論中,仍然少見對最近二十多年來發生的事情的梳理。儘管它們對我們的影響更大。今天我們也許不太會意識到,被抨擊為「普特勒」的弗拉基米爾·弗拉基米維爾羅維奇·普京,曾經是俄羅斯自由派旗手索布恰克的門徒,剛上任時他曾向英美展現出非常親和的姿態,支持美國的阿富汗戰爭,試探是否可以加入北約。22年後的今天,普京則完全是另一個人。他是如何走到今這一步的?

我們都知道人性之複雜。對政治人物尤其如是。具體到個人,二十年的漫長時光中,有些性質會發生變化,有些性質則會保持不變乃至更加堅固。要理解烏克蘭危機,我們就無法迴避普京在二十年中的變化與不變。至少這可以幫助我們看到當下的「非理性」是如何起源,以及讓我們更清晰地意識到:事情也許還可能更糟。

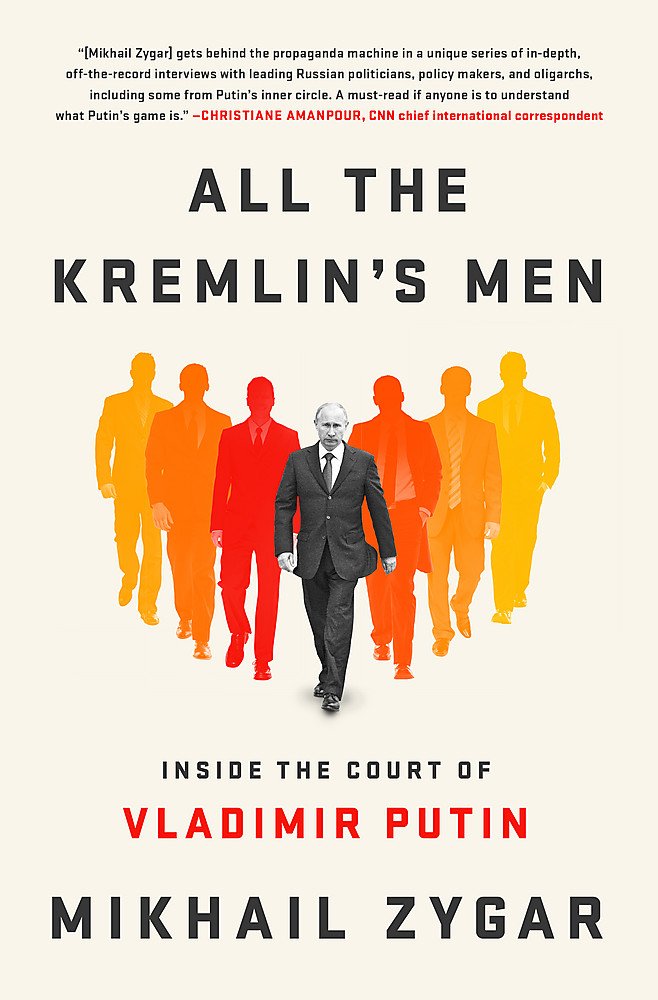

All the Kremlin's Men: Inside the Court of Vladimir Putin

作者:Mikhail Zygar

出版社:PublicAffairs

出版日期:2016年9月

俄國自由派資深時政和國際新聞記者、獨立電視台「雨」(Dozhd,今年3月1日被俄政府封殺)的創始總編輯米哈伊爾·祖加爾(Mikhail Zygar)在2016年出版的非虛構作品《克里姆林宮班底:在普京的宮廷中》(All the Kremlin's Men: Inside the Court of Vladimir Putin)可以說是至今為止英文世界對普京職業生涯最好的敘述和分析之一。在書中,祖加爾親身接觸了大量的克宮圈內人,拼出了一副普京的心路地圖:從他在世紀末上任,直到敘利亞戰爭前後,十餘年中普京從一個政治根基並不成熟的新人物快速成為了「沙皇」般的角色。更可貴的是,祖加爾的這本書為讀者介紹了克里姆林宮內外俄羅斯精英群體的起落浮沉,通過他們和普京的互動,我們也可以一窺這位大權獨攬的人物的決策風格和情緒傾向——正是這一切共同導向了今天的戰爭。

從「獅心王普京」到「普京雷帝」

在《克里姆林宮班底》中,普京並非一開始就極度憎恨和反感西方、主張大俄羅斯主義。相反,在第一個總統任期中,普京非常希望和西方建立穩定友善的關係。

祖加爾在書中用歐洲歷史上的帝王作為隱喻,將1999年到2015年的普京統治分為了四個不同的時期。第一段是1999年到2003年,這一時期的普京是「獅心王」,隱喻此時他的心態和風格像英格蘭歷史上的理查一世(1157-1199);第二個階段是2003年到2008年,這時候的普京是「大帝」,暗示他此時的狀態類似俄國歷史上的「大帝」彼得一世(1672-1725)或葉卡捷琳娜二世(1729-1796);第三個時期是「迪米特里親王」執政,即梅德韋傑夫和普京互換,普京擔任總理的2008年到2012年;第四個時期則是「普京雷帝」,時間在2012年普京回到總統一職之後。這是暗示普京的心態和風格變得像俄國歷史上多疑與專制的沙皇、「恐怖」的伊凡四世(1530-1584)。

這四個階段分別由不同的標誌性事件所分割:2003年,普京把俄羅斯最強大的寡頭商人霍多爾科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)關進監獄,標誌着權力的全面鞏固;2008年,普京交權給梅德韋傑夫,發動了格魯吉亞戰爭——標誌着和西方關係的全面破裂;2012年,普京再次回到總統任上,國內則出現了納瓦利內(Alexei Navalny)發起的第一次大規模反普京遊行。祖加爾的意思是,這三個時間點,以及圍繞着它們前後的國際事件——烏克蘭危機、格魯吉亞危機、阿拉伯之春和敘利亞內戰——構成了普京整體轉向的重要航標。

在《克里姆林宮班底》中,普京並非一開始就極度憎恨和反感西方、主張大俄羅斯主義。相反,在第一個總統任期中,普京非常希望和西方建立穩定友善的關係。一方面,他努力營造「西方人聽得懂」的外交風格,另一方面,他努力配合美國和歐洲的外交需要,試圖找到一種「你來我往」的互動方式。

根據祖加爾的描述,普京最初認為,西方主要是不太理解俄羅斯的具體情況,所以自己要向西方多解釋多溝通。一個例子是,第一次和美國總統小布什會面之前,普京閲讀了關於對方的各方面材料,他發現小布什年輕時離經叛道,到中年後回歸虔誠的新教傳統。於是,在見面時,他拿出一枚耶穌受難像,告訴布什這是自己母親贈送的禮物,在一次火災中只有這件聖像倖免——以此觸動布什的信仰神經。除了這種個人風格之外,普京上任初期還配合和支持了美國的阿富汗戰爭——默許美國在俄羅斯「勢力範圍」內的吉爾吉斯設立空軍基地,並且還以撤銷古巴和越南的俄羅斯海外基地向美歐示好。

不過,他和歐美之間的融洽狀態沒有持續太久。祖加爾指出,有幾次事件一次次打擊了普京對美國和歐洲的期待,使得他在2003年後不再信任英美,而2014年之後他也不再信任歐洲。

最早的危機是2003年的伊拉克戰爭。布什的新保守主義政策讓普京懷疑美國的企圖:畢竟根據俄羅斯繼承自蘇聯時代的對伊拉克的深度認識,普京不認為薩達姆真的會發展大規模殺傷性武器。布什的軍事行動被普京理解為美國的擴張和對地區穩定的破壞。

與此幾乎同步,俄羅斯和英國的關係也從最高點向下墜落。這裏的關鍵因素是普京在國內的一位政治對手——一度在莫斯科高層政治中扮演「灰衣主教」角色的寡頭別列佐夫斯基(Boris Berezovsky)。別氏在葉利欽時代晚期的莫斯科「宮廷政治」中擁有巨大影響力。普京也部分是因為他的推薦才平步青雲。根據祖加爾的記述,別氏自信地認為普京會聽從自己的指揮,結果現實並非如此。他和普京的關係很快惡化。在他經營的媒體帝國被普京打壓之後,別氏流亡海外,2002年主導發行了抨擊普京的陰謀論圖書《吹走俄羅斯》(Blowing Russia)和紀錄片《刺殺俄羅斯》(Assassination of Russia)。他指控說1999年的莫斯科爆炸不是車臣人策劃的,而是俄羅斯情報部門為了讓普京上台而自導自演。這些活動徹底激怒了普京。

2003年,別列佐夫斯基向英國申請政治避難,英國內政部先是予以拒絕,之後又撤回了原先的拒絕。當其時,普京本對俄英關係充滿希望:他剛剛結束了對英國的盛大國事訪問。兩國簽署了一系列的石油協議。別列佐夫斯基獲得的政治避難讓普京深感侮辱,成為英俄關係急轉直下的開始。

2014年克里米亞危機之後的制裁儘管嚴重影響了俄羅斯經濟,卻令普京更加相信自己的道路正確。

2004年烏克蘭爆發的「橙色革命」則是另一個關鍵點。在此之前,2003年的格魯吉亞就已經爆發「玫瑰革命」,親西方的薩卡什維利(Mikheil Saakashvili)上台。但這時的克里姆林宮對格魯吉亞的變化並不太在意,甚至普京和薩氏個關係一開始還不錯。但烏克蘭不同。一方面,2000年前後俄羅斯精英就對烏克蘭發生的很多事情感到不滿。比如據祖加爾的描述,相對親俄的烏克蘭總統庫奇馬(Leonid Kuchma)對烏克蘭民族主義和去俄羅斯化(比如將姓名「尼古拉」改成更烏克蘭發音的「米克萊」等等)的睜一隻眼閉一隻眼就已經激怒了很多克宮高層。曾經有克里姆林宮內部人士告訴祖加爾,普京從上任第一天起就特別關注烏克蘭,「我們一定要做點什麼,否則我們會失去它(烏克蘭)」。

烏克蘭問題在2004年的「橙色革命」中第一次爆發,新的政府不可避免地倒向了民族主義與反俄羅斯的位置,這令普京無法忍受。其後俄羅斯周邊出現的危機更是「復刻」了橙色革命的元素:2005年2月吉爾吉斯的「鬱金香革命」推翻了常年執政的阿斯卡爾·阿卡耶夫,2005年底烏茲別克斯坦的安吉延出現騷亂(被當權者卡里莫夫鎮壓)。祖加爾形容這一連串事件使普京開始懷疑和相信存在着一個西方預謀的、針對自己和俄羅斯的巨大陰謀。

普京還認為西方背叛了自己的善意——2004年北約東擴到波羅的海三國,俄羅斯保持了剋制。普京希望西方投桃報李,但布什沒有在烏克蘭危機中回贈任何面子或幫助。於是,在2005年,普京開始在國內構築一系列「防禦」:官方對電視台下發了黑名單和「不可批評的人」的名單,國家杜馬通過了NGO管理法案,以阻止境外對非政府組織的資助。2006年,布什的副總統切尼(Dick Cheney)在立陶宛發表演說,談論反對俄羅斯的威權政治。據稱普京事後評論道:「狼同志知道該吃誰。他下嘴的時候不會聽任何人的意見。」

2007年的北約東擴進一步加深了普京的不安全感。2008年,在布加勒斯特的北約峰會上,普京已經開始公開表達非常激烈的意見。當時他就表示如果烏克蘭加入北約,那麼它可能會失去東部和克里米亞。不過,儘管如此,同一時期的普京還在試圖構築一個和歐洲更親密的安全關係:俄羅斯用各種油氣項目將能源安全和歐洲綁定,歐洲則幫助他緩解烏克蘭的危機局勢。這一局面一度有效,但隨着2014年烏克蘭的「廣場革命」和隨後的頓巴斯戰爭,普京認為歐洲也不可能真的對俄羅斯友善。在外交上,這意味着他徹底倒向了不信任西方和「用力量說話」的邏輯。

這一轉變也伴隨着普京日益沉浸於東正教保守主義和大俄羅斯民族主義。祖加爾認為,在2010年「阿拉伯之春」和2011年敘利亞內戰之後,普京已經堅信西方的陰謀與「第五縱隊」無處不在了。2014年克里米亞危機之後的制裁儘管嚴重影響了俄羅斯經濟,卻令普京更加相信自己的道路正確。

他曾經對身邊人說:「魔鬼不像你們描繪的那麼黑」,意思是在堅定的信仰面前,制裁沒什麼可怕的。對他來說,形勢惡化只會加強一種信念:現有的國際格局對俄羅斯不公平,只有更劇烈的變動才能徹底改變外交現狀,並且撼動已有的國際格局。

自由派精英的退場

這二十年來最重要的變化,是冷戰後的俄羅斯自由派從克里姆林宮決策團隊中逐漸退場和邊緣化。

普京的變化不僅僅是他個人的,也伴隨着整個俄羅斯精英群體的起伏。這二十年來最重要的變化,是冷戰後的俄羅斯自由派從克里姆林宮決策團隊中逐漸退場和邊緣化。這也代表着普京身邊的決策圈子日漸封閉。

祖加爾的《克里姆林宮班底》描述了從2000年開始克里姆林宮「戰略師」的變化。普京最早的戰略師是葉利欽身邊的沃羅辛(Aleksandr Voloshin),他是一個相當親西方的企業家,祖加爾形容他「滿口英文詞」(儘管沃氏也堅定地認為烏克蘭問題上俄羅斯是委屈的一方)。2003年之後,這個位置換上了蘇爾科夫(Vladislav Surkov),蘇氏是沃羅辛的門徒,也是一個擅長策劃複雜的政治布局的謀士。他在之後的梅德韋傑夫時代繼續服務了四年,曾經推動「統一俄羅斯黨」的「黨內自由化」,還給梅氏提出一個建設左右兩翼兩個可操控政黨的「可控民主」模式。到2012年之後,普京身邊最重要的戰略師換成了沃洛金(Vyacheslav Volodin),他曾經是普京對手,俄羅斯前總理普里馬科夫(Yevgeny Primakov)的謀士,沃洛金的思路比起他的前任們更簡單:壓制反對者、強力推行他認為是「正確」的決定,遵從「民意」,尤其是推廣那些容易讓人民「喜聞樂見」的政策。他反對蘇爾科夫那種複雜的政治設計,而熱衷於簡單,快速和有力量的行動。

政策戰略師的流轉標誌着普京的施政由複雜、平衡、全面變得更加簡單、粗暴、強力。任用沃羅辛的時候,普京還沒有和葉利欽留下的寡頭群體決裂,商業對政治的影響(或者也可以說是腐蝕)仍然很大;蘇爾科夫時代的普京-梅德韋傑夫則試圖控制和使用民主制度為自己的統治增加合法性;而起用沃洛金的普京,已經變得越來越簡單和明瞭,政治就是權力,「做就是了」。

納瓦利內在那幾年的崛起甚至部分程度上得到了梅德韋傑夫和身邊自由派精英的默許:他們認為社會上的反對力量有可能幫助政治環境變得更為健康。這種姿態刺激了普京和身邊安全部門出身的人物。

在這其中,梅德韋傑夫時代的四年對克里姆林宮精英的迭代最為關鍵。祖加爾認為,梅氏一度是普京信任的「接班人」——雖然回頭看,普京只讓他做了四年總統就自己「大帝歸來」,但梅德韋傑夫本來是有機會至少再多做一個任期的。2010年,梅德韋傑夫開始為連任布局:他將自己打造為一個更加熱愛現代科技(比如用蘋果手機發推特)、開明和包容的政治角色。他讓蘇爾科夫給自己設計了一個連任計劃:在「阿拉伯之春」席捲中東的時刻,梅德韋傑夫的陣營將創造兩個互相競爭的政黨,一左一右,既顯示出俄羅斯可以和民主制度共存,還能動員更多的社會力量支持自己,證明自己可以應付更復雜的社會局勢,以得到連任許可。

這個計劃得到了不少自由派,尤其是葉利欽家族的支持。然而,其實施的過程中出現了三重變數。其一是普京開始不信任梅德韋傑夫:梅氏在利比亞問題上嘗試和美國合作,沒有在聯合國阻止涉利比亞決議通過,最後得到的結果是卡扎菲被推翻並被反對派武裝殺死。普京認為梅德韋傑夫在國際政治上過於軟弱;其二是在新建政黨和動員社會資源的過程中,梅德韋傑夫沒有平衡好各方力量,出現了權力爭奪和相互攻訐,普京認為梅氏應對政治鬥爭沒有足夠能力;最後,納瓦利內在那幾年的崛起甚至部分程度上得到了梅德韋傑夫和身邊自由派精英的默許:他們認為社會上的反對力量有可能幫助政治環境變得更為健康。這種姿態刺激了普京和身邊安全部門出身的人物。在後者看來,梅德韋傑夫沉迷於推特上的形象營造是極其愚蠢的行為。

祖加爾認為,梅德韋傑夫試圖連任的努力不但沒有讓自己如願以償,還讓普京認定出現了另一個權力中心,而這個權力網絡和俄羅斯的自由派擁有不少聯繫。隨後,普京回到總統崗位上,發動了一場政治「清洗」,清除那些在梅德韋傑夫擔任總統時期「背叛」了自己的人。俄羅斯的自由派力量——甚至包括普京曾經極為信任的財長庫德林(Alexei Kudrin)和經貿部長格拉夫(Herman Gref),都在此後被排擠出了克里姆林宮決策圈的核心。在第三個總統任期(2012-2018)中,普京更信任那些安全部門出身的高官和自己在1990年代聖彼得堡擔任副市長時的朋友。克里姆林宮精英圈子的整體保守化在這個時段內基本成型。

2014年3月18日,在克里米亞危機中,普京對俄羅斯的國家杜馬議員們發表了一段講話。在講話中,普京回顧了自己的總統生涯,細數了自己的想法是如何轉變的——如何認為西方不可依靠,必須回到俄羅斯的傳統、保守和民族主義的道路上。這和早年的普京形成了鮮明的反差——2007年,普京在接受《時代》週刊的採訪時,還盛讚調查記者是掃除腐敗的英雄。而到了2014年,在已經不再接受自由派精英的意見之後,普京和身邊人和東正教快速接近——他開始宣稱俄羅斯和西方人擁有不同的「價值觀」,將自己標榜為這一價值的最重要的守護者。2013年,同性戀問題被重點提出作為西方價值滲透的標誌。今天的普京-俄羅斯意識形態,在那時已經基本成型。

缺少定力的大國領導

普京並非出色的戰略家。他上任後到如今的許多判斷和政策調整,都是被動地因應國際形勢的變化而臨時起意,既缺乏長期的定力和堅持,也缺乏連貫性。

從2000年代初到如今,普京的政治取態和核心統治群體發生了很大的變化,然而普京個人的許多風格和個性也有不變的一面。或許,今天我們可以說,是他變與不變的結合,造成了更加致命的決策風格,最終出現了這場完全是孤注一擲的戰爭。

祖加爾筆下的普京可以說是一個出色的戰術家。他非常喜歡以「軍事」手腕應對政治鬥爭,比如「擒賊先擒王」。2003年打倒霍多爾科夫斯基就是如此。面對隨時可能圍攻自己的舊寡頭們,普京沒有一個個應付,而是專門針對其中最「露頭」,開始挑戰自己乃至暢想「政府換人」的霍氏力量。當時,普京的戰略師沃羅辛還認為霍多爾科夫斯基不至於入獄,結果普京直接把霍氏判刑下獄。這種「用力過度」(overkill)的模式,日後證明是普京的政治特色——「找到他們的司令部(關鍵人物),然後摧毀之,這樣就沒人膽敢越界了」。這是霍多爾科夫斯基對普京「戰術手段」的描述。

然而,普京並非出色的戰略家。他上任後到如今的許多判斷和政策調整,都是被動地因應國際形勢的變化而臨時起意,既缺乏長期的定力和堅持,也缺乏連貫性。容易被一時的得失所影響。

比如,2004年前後普京試圖用「能源大國」作為一種地緣戰略,建設和歐洲之間的能源互信去拉攏和穩定與歐洲之間的關係。然而他又迫不及待在2004年「橙色革命」之後用天然氣價格槓桿去打擊上台的烏克蘭尤先科政權,這一能源戰最後雖然成功挑動了烏克蘭政局的變化,卻也傷害了歐洲對俄羅斯能源供應的信任。普京的許多策略都存在着這種「抓小放大」的要素。更重要的是,這樣的情況往往來自於對局勢的過度自信所帶來的誤判——比如應對2004年的「橙色革命」和2014年的「廣場革命」,普京都缺乏足夠的預先準備,導致克里姆林宮在親俄力量被挫敗的情況下只能以更糟糕的方式給予反應。

更為關鍵的是,普京並非那種勤政的強人政治家。儘管他擁有了超凡的統治權力,卻傾向於將這些權力賦予自己的下屬。而在選擇下屬時,普京又相當任人唯親,他還很樂於看見下屬們互相爭吵、衝突,從而自己可以作為調停者角色介入。但這也意味着,克里姆林宮無法建立更團結的施政團隊,也很難維持穩定的人事安排以達成長遠的目標。

2012年俄羅斯國防部長的撤換,就是這方面最明顯的例子。梅德韋傑夫離任前的國防部長是謝爾久科夫(Anatoly Serdyukov)。他任上意識到俄軍整體水平不足、裝備落後,於是推行了大規模的軍事現代化改革。在這場改革中爆發了梅德韋傑夫和普京圍繞軍事預算的衝突。謝爾久科夫在2008年格魯吉亞戰爭之後提出了2.8萬億盧布的軍費計劃,普京的親信、財長庫德林要求降到9千億。謝氏不滿。這時普京介入調停將總價加到1.3萬億。謝爾久科夫還是堅持必須要更多錢,於是去找梅德韋傑夫申訴,梅氏作為總統拍板將軍費加到了2萬億。

據祖加爾的描述,這件事讓普京非常惱火,尤其是謝爾久科夫曾經是他提拔,卻在軍費問題上倒向了梅德韋傑夫那邊。正好軍改的強力推行得罪了軍中許多高層,普京順勢在2012年重返總統崗位後的「去梅德韋傑夫化」中,對謝爾久科夫展開了反腐調查,隨後讓他辭職下台。國防部長也就換成了如今的紹伊古(Larisa Shoigu)。紹伊古更為忠誠、低調。然而這也意味着,普京寧可犧牲軍隊現代化進程,也要保證無上的個人權威。他的多疑和對忠誠下屬的需要,不知如今是否在戰爭後勤和前線攻勢上品嚐到了滋味。

當然,作為自由派視角的敘事,《克里姆林宮人》更多在傳遞的也是反對普京的內容。許多事件本身可能帶有更多複雜性:比如謝爾久科夫的軍事改革的確操之過急,思路也有未必符合俄軍需要之處;而自由派的起落則更有戲劇性:2018年開始的第四個總統任期上,普京又調整人事,將自由派庫德林重新納入政府,但內外整體施政又依然繼續2014年之後的思路。不過,無論是軍改的起伏,還是自由派的進進出出,普京都明顯延續了自己的領導風格:更注重下屬和自己的「關係」如何,卻繼續缺少大局統籌和能夠一以貫之的戰略設計。當然,這並不全然是普京一人的風格,根本上它也是整個俄羅斯精英階層混亂與失能的一個縮影。

除此之外,《克里姆林宮班底》中充滿了各種各樣渠道得來的信息,有時候祖加爾會把相互矛盾的幾種敘事擺在一起比較。可以說,其中有些故事也許失真或誇張。畢竟「克里姆林宮學」本身成立的範圍也很有限。但在如今,在普京的個人決策風格越來越明顯的此刻,這些克宮中的故事是值得一讀的。

在書中,祖加爾還提到一件事:1979年12月12日,蘇聯政治局開會討論出兵阿富汗,國防部長烏斯季諾夫(Dmitriy Ustinov)和克格勃領導人安德羅波夫(Yuri Andropov)熱烈支持出兵,他們說阿富汗有變成蘇聯敵人的危險。蘇軍總參謀長奧爾加科夫(Nikolai Ogarkov)當時堅決反對出兵。

安德羅波夫對奧爾加科夫說:「叫你來不是為了要你的觀點,是讓你記下政治局的指示的」。時隔許多年,祖加爾提到,普京在2015年前後討論這段歷史時表示,他越來越理解勃列日涅夫發動阿富汗戰爭的理由了。普京認為,那時候莫斯科面臨的威脅是真實的,如同他眼中如今對俄羅斯的威脅也是真實的一樣。

不错的文章

弗里德曼的文章写的当天我就看过了。西方媒体不时可以去批评西方自己的一些东西,伊拉克战争以后,西方媒体反思自己,但有什么用呢?仗都打完了,战前叫的最凶的就是纽约时报,而且这些媒体追责了吗?轻轻松松放过去了。20年后来反思东扩的问题,以一篇专栏作者的形式,有意义,但是一太迟,二分量不够,三我引用一下:

第二根而且是大的一根,是普丁。。。。掩蓋他在領導力方面的巨大失敗。普丁沒有能夠。。。。激發俄羅斯最有才華的人留在國內而不是排隊申請西方簽證的經濟模式。

又推销了一把他的自由主义经济学。

从整个过程来看,西方又胜利了一次。我必须得说西方以民主自由价值观为旗对东欧的一系列渗透非常成功的关键在于民主自由价值本身的普适性。所以东方要对付美国的霸权,必须首先承认这种价值观的合理性,而不是为了反抗美国在亚洲的指手画脚而把民主自由也当作是美国的延申,他们是两码事,尽管美国也许老是幻想两者是统一体

"This Is Putin’s War. But America and NATO Aren’t Innocent Bystanders."

https://www.nytimes.com/2022/02/21/opinion/putin-ukraine-nato.html

“在這場烏克蘭危機中,美國和北約並不無辜”

https://cn.nytimes.com/opinion/20220223/putin-ukraine-nato/zh-hant/

@EricChan

吹牛不打草稿

用常识就能判断,NYT不可能出这样的头条;

另外,有个东西叫Google,NYT每天头版头条都是能搜到的

紐約時報在俄羅斯入侵烏克蘭首日的頭條是《在這場烏克蘭危機中,美國和北約並不無辜》 @cold spring 似乎你的觀點才是所謂的「西方觀點」吧😅

感谢详细的梳理介绍,我也从中看到了不少中国高层心态的影子。

同时我也注意到普丁从一开始就把乌克兰和其他独联体国家当成"不可侵犯"的自家后院,和需要管教的自家小孩,那么以后的和西方冲突根本就是不可能避免的事。民众向往西方生活,是他发动强权就拉的住的吗,颜色革命真的全部都是中情局扶持的吗。所以对人心的极度不了解和对人民力量的极度蔑视,也是普丁走到今天的原因之一。

原来包子是学普京啊

嗯,不同于西方视角就是敌视,真牛逼

王維林的講法,其實換成慈禧以及維尼亦是適用。

原来如此,不懂乌克兰语所以想当然了,谢谢科普。

每次看到簡體字既評論,就可以多少預視評論者既素質。

只要不是敵視西方的角度,就不是東方的角度,要看那類文章為何不繼續留在井內呢。。。

以及,上一个自称“代表亚洲”的前年才从监狱里出来……

“我真的拜托Наша Ніва,您是一家目前主要转移到立陶宛的原白罗斯媒体,读者都是使用西里尔字母的东斯拉夫人,请不要把自己当作一家西方媒体好吗,覆盖国际新闻的时候所有的视角都是耳熟能详的西方主流媒体角度。根本没有一个斯拉夫媒体看待世界的独特视角。”

参见:

https://theinitium.com/article/20220125-international-journalists-in-belarus/

Male variations of "Nicholas"

Russian: Николай (Nikolai), Коля (Kolya)

Ukrainian: Микола (Mykola), Миколай (Mykolai, Mykolay)

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas

我真的拜托端传媒,您是一家目前主要转移到新加坡的原香港媒体,读者都是两岸三地的东亚华人,请不要把自己当作一家西方媒体好吗,覆盖国际新闻的时候所有的视角都是耳熟能详的西方主流媒体角度。根本没有一个亚洲媒体看待世界的独特视角。

这篇难得关注到一个俄罗斯人的书籍,承认普京其实刚开始非常想要融入西方,对西方并无恶意和对抗的意思,这就产生了一个问题,在西方和俄罗斯这之后对抗的十几年以至于到今天的高潮,西方世界无辜吗?

不過梅德偉傑夫依然在普京的決策核心

“比如將姓名「尼古拉」改成更烏克蘭發音的「米克萊」等等”, 作者可能想说「米哈伊」改成「米克莱」,「尼古拉」是一个完全不相关的名字。

太有帶入感的一篇文章了

居然在端传媒遇到European Federalist的同志,非常意外。政策除了应对现在,也得面向未来。

我是一個大歐洲主義者,與其西方vs某方,我更希望看到美國vs歐盟vs其他方面,來一場對人類有益的良性競爭。

普京毫無疑問是個棧戀權位的獨裁者,在他治下俄羅斯的異見人士遭受被控告、監禁、驅逐……車臣人民慘被殺害。

鄰近小國加盟北約就是害怕俄國的侵略。

通讀全文後的感想是,普京的從親西方到對抗西方的轉變完全是庸人自擾。他這種「西方永遠對於俄羅斯有敵意,只有手腕強硬才能獲得西方尊重」的想法完全是自我預言式地實現了,其本質在於普京完全無法理解現代民主和西方的代議制度。普京是一個出身自克格勃的蘇聯古董,他所能理解的「親近西方」只能是歐美在自己勢力範圍活動,而我俄羅斯在大約獨聯體或者前華約範圍活動,「你我井水不犯河水,豈不美哉」的經典冷戰保守思維。

因此,普京理解不了東歐中亞高加索這些前蘇聯勢力範圍內這些民眾和政客想要改善民生,加入西方陣營的想法。大約在他看來,全世界的選舉本質都是假的被操控的(就如同梅德韋傑夫想連任的時候其他政黨也是梅氏構建控制的),所以你什麼烏克蘭喬治亞有脫離俄羅斯影響的「不臣之心」,那不就是中情局的陰謀嗎?於是愈發頑固和癲狂。

看到後半段普京樂於見到他的下屬爭吵而他可以從中調停的部分我笑了,更加肯定這個想法。華語文化圈的人看來再熟悉不過了,這不就是中國古代專制帝王的那些制衡權術嗎 😀

所以,普京早期的親西方政策也不過是想讓西方「尊重」自己「東斯拉夫共榮圈」的一廂情願。而一旦出現了計畫外的變故,普京就像熊孩子般怒不可遏,從而走上了屬於他的「逆行之路」。

PS估計粉紅們看了的感想則會是「你看普京把拔本來想和西方交朋友,結果西方不領情,所以普京把拔黑化了都是你們西方挑起來的!」責任全在美方咯。

把普京比做歷史上的君王這一點蠻有趣的,簡中互聯網也有把普京比作中國古代歷史中的君王,從普裕(劉裕)到普構(趙構)再到普由檢(朱由檢)不等。

普丁这次入侵乌克兰明显是没有做好准备同时身边的人又很难提出不同的意见。

2004年「俄羅斯保持了剋制」應改回「克制」,但從今以後就可以寫「俄羅斯保持了剋制」。

話說用「雷」來對譯terrible這字,實在是很適合。中文原來沒有兼顧「恐怖」和「糟糕」兩義的字,網路時代有了流行語「雷」,這就有了。「雷帝」更是上等好名。

過度追溯歷史有害於我們理解今天發生的事實,所以要適度追溯歷史,然後你的適度就是他的過度。