宏福苑大火第二天,零星的火光在殘破的單位內部持續燃燒,有時死灰復燃。黃昏過後,不再燈火通明的大廈沒入黑夜之中,無法清楚看見,只有焚燒中的白煙讓眼睛依稀辨認方向。

失去居所的宏福苑居民,和必須暫時疏散的廣福邨邨民,幾天來流連在廣福平台上,遙望焚毀的大樓。他們一時坐在角落發呆,吃義工派發的飯盒。香港冬夜的風刺骨,一些人走到殘舊的平民商場裡,借助捐來的床墊和被舖躺著,但無法入睡。

平台上還有另外一些從大埔或香港各處前來的人。火災後第二天,他們開始組織人鏈傳遞物資,在地上攤開大量的毛墊衣物,到處問人是否需要熱飲清水。第三天,這裡歷經多次變陣、訂立規矩,已經成為一個極具規模的物資集中點,聚集了近千人。

星期五,宏福苑的火種大致撲滅,災民被接送離開,相鄰未被波及的屋邨也開始解封。但人們還是從遠處而來,繼續希望可以找到一個崗位,被告知任務,然後馬上集體作出反應,步行或踩單車,迅速搬運、落貨,再回到原位或移動到另一個物資點。

為什麼會來到這裡?「香港要人就幫手。」「捐了錢還是不安樂。」「香港有 N 多個 PK,但有一兩個幫忙已經很好。更何況這裡不只一兩個,隔籬附近,甚至遠在天邊的、捐錢的。」

火災已造成至少128人死亡。香港人在平台上打轉,分發物資、聊天或發呆;有人在網上發力,整合尋人資料,設計容易使用的網絡 App。他們一邊覺得必須出來做些什麼,又覺得自己在這一場錯綜複雜、牽涉人為的世紀火災面前,做什麼都不足夠。他們想要幫助的是別人,可能也是自己。

「使唔使幫手?」

「使唔使幫手?」兩天來,在大埔區最常聽到這一句話。

大埔鐵路站和市區內有不同的物資收集站,市民見到網上號召前來,或特意跨區加入幫忙。火災之後,許多人把衣物、食物等物資捐助到大埔區內,這些互不關連的人靠 Telegram、Instagram 等社交平台溝通組織,收集和分發海量的物資。

一時間,「大埔救援 步兵組」、「大埔物資救援組」、「大埔宏福苑火災.支援頻道」、「大埔宏福苑互助站」等等的社交平台或 Telegram 群組建立起來,交流著各種支援情報。

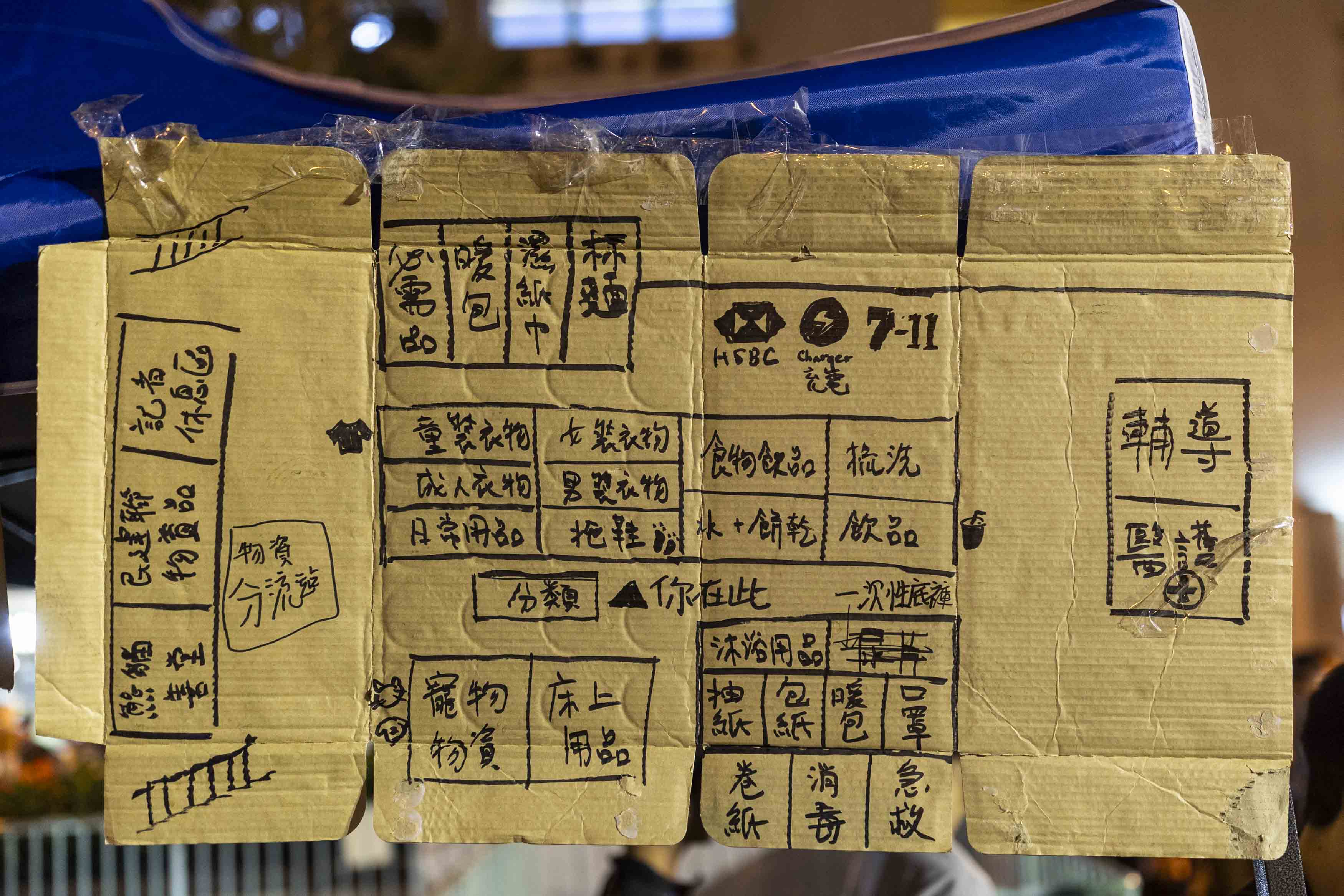

其中,廣福邨平台空地是這些民眾自發組織的重點陣地。這裡有食品站,提供熟食、熱飲甚至齋飯,強調災民優先;位處角落的衣物站整齊分好女裝、男裝、中童、小童和嬰兒衣服,也提供鞋襪;中間有日常用品站,擺滿紙巾、牙膏、紙尿片和衛生巾等等洗刷用品;平台上則堆放滿厚被和枕頭。

每個放滿物資的紙皮盒和紅白藍膠袋面前幾乎都站了一個人。這些人大多都說自發到來,想看看有什麼能幫忙。一些年紀看起來比較小的中學生穿著校服,高舉用墨水筆寫著「非災民請勿拿取物資」的紙皮到處走動。另一邊廂,這裡也有不少社福機構、同鄉會義工。

平台上還有急救站和緊急輔導站。區內空氣乾燥,街坊需要眼藥水、潤膚膏和喉糖,急救站提供了不少;他們又分流隔開需要物理治療或量血壓的市民。其中一位醫護 Yan 昨天仍在老人院工作,今天本來放假休息,最後決定到大埔幫忙。網上有許多義工登記表格,「要等消息,但大家都很忙,不如 walk in 看看有什麼可以幫手。」

「我很清楚老人家性格,尤其這是舊區多老人家,他們喜歡喝暖水、身上哪裡容易痛。」她尤其擔憂長者的心理健康。「血壓藥醫生可能可以給,但抑鬱,我們無法處理。」在急救站的旁邊,社福機構設置了情緒輔導站。

沒辦法救火的人

「我人力有限,只能提供力,和我的腦。」廣福平台其中一個管理者阿澄頭戴鴨咀帽和口罩,手上長期拿著大聲公和電話,腰間繫著勞工手套。

阿澄是大埔人,今年20多歲,在火災後第二天來到,當群組中有人問有沒有人願意當管理員,她馬上舉手。昨晚,她在大埔通宵協調和統籌物資。

「我諗無人想揸旗,始終責任好大,要揹好多事。但我最近狀態可以 afford 到的,我有能力,想做到最好。」她說。

火災第一天,她一直看著宏福苑的新聞直播,但不敢到現場看,怕觸發自己過去的焦慮情緒,「我問自己為何會有這個 panic?我上 threads 看,原來很多人都想起一些過去發生的事情。但我覺得這件事始終要去面對,不是說不看就沒事。」她覺得自己既然沒辦法救火,便加入物資群組幫忙。

27日傍晚,他們觀察到廣福平台的物資多而雜亂,決定請在場義工分類物件,設好一個個不同的區域,請大家注意預留行走通道。因為聽聞會下雨,科技大學學生會和一些機構借出了帳篷,他們於是安排沙包負重,用膠板隔開食物紙盒和地面。

看到物資站人頭湧湧,現場除了義工,還有許多販商、物資提供者、管理處人士等等投入協作,「再見一次香港人團結一起,發揮香港最大的人情味,好好為這件事去著想,為這件事去心痛。」她說。「這一切很難得,香港實在發生了太多事,可能很容易會麻木,覺得事不關己。」

「怎樣都有機會發揮到你的價值,不需內疚。你在現場,也是一種幫手,企喺度唔知道自己要做咩,我見到,我就會 call 你去幫我做嘢。」

集網友之力

除了物資站,社交平台、Telegram 群組和網絡 App 也成為了重要的尋人資源。一個名為「宏福苑報平安」的 App 就在這兩天搭建起來,把網上的「宏福苑報平安」google sheet 尋人資料,以整潔的網上介面重現。

按進去,住戶能馬上報平安和發放尋人資訊,尋人的則能按大廈座數、樓層、室號清晰地看見哪層哪戶是綠色的「已報平安」、紅色的「正在求助」;如有貓狗被困,也可填紫色的「複雜狀況」。App 也導向了支援物資地圖。

兩三日來,應用程式的數據讀取量已經超過億次,以獨立用家計大概有30萬左右,最高峰時有2萬人在線,平常大概有5000人左右。

App 的推手是30歲軟件工程師 Nathan。事發當天,他沒多留意新聞,回家較晚,大約10時才得知消息。在網上,大量尋人和匯集物資的網上表格正在流傳,但他發覺部分因為流量問題而無法正常使用。

他想,借自己的專業和經驗,要做一個更好使用的系統不難。他馬上著手根據網上清單的內容,人手將資訊同步,從開始、部署、微調大約花了30分鐘。之後他加入了一些街坊自發的 Telegram 群組分享連結,凌晨更新到兩點左右就睡去。

「沒有想過這麼多流量,只是想著有需要的人能夠方便地使用。」他說。

很快又有義工加入。Nathan 說他們「不認識,透過民間自發的 Telegram 聯繫到建立 Google Form 及其他資源網站的義工,一起互相支援。」

人們開始在網上不斷轉發、使用這個App,過程中他和陸續加入的義工也要處理好些問題。初期為求方便,App 開放給所有人填寫,沒有任何驗證機制,於是有人開始惡意填寫,例如一整列變成紅色或綠色,或刪除已有紀錄,留下無關的字句。

他馬上將這些資料刪除,在 App 內添加了驗證機制,Gmail 及白名單機制等等,讓群組內小數義工人手審核及填寫,「這大大加重了我們的工作量。」

看著連日來空格或綠或紅,他最擔心的是資訊不夠新、數據有錯誤導他人。他說自己並不認識火災中的人,「希望大家都平安無事。」

爭議和暗湧

這兩三天的民眾協作並非完全沒有爭議和暗湧。

第一個問題是物資過剩。自民眾在火災後自發組織行動以來,不斷有新的義工和物資湧入大埔,他們已在網上公布暫時停止送贈物資。有義工說,有一些非災民不斷重覆拿取物資,引起義工和居民之間的爭執。

第二是滿天飛、無法核實的訊息。一些人選擇走到平台直接詢問義工,而非單靠網絡消息;也有人說無論真假,都只能到現場看看再算。

一個在日常用品站幫忙的18歲男生 B 說,自己從屯門來到大埔,已經通宵逗留了十幾小時。另外幾個年輕男生則分別從黃大仙、北區、藍田來到。這些群組通常都互不相識,只是暫時聚到了一起。

從北區來的、22歲的 C 說:「我們有很多個 group,大家意見不一樣,全部人都是自己出來,沒辦法。目的是一樣,但做事方式不一樣。有人覺得自己來就可以;有人覺得政府人員來了就讓他們處理;有人覺得企硬,不需要他們幫手。有不一樣很正常,大家是人。」

在日常用品站,有人拿起手機拍照,隨即被義工喝止。「你拍什麼?」她問對方是什麼人,對方隨即說自己來自保定海外聯誼會,只是簡單拍照。

隨著事態進展,關愛隊亦來到災後現場。義工 Stella 在災後第二晚前來,她主要在馮梁結紀念中學設置的庇護中心分派物資予受影響居民。26日晚上,他們開始土炮式整理大量物資,「早上九、十點,關愛隊才進場。」她指後來民政事務處希望義工離開中心,交給關愛隊接手,他們一度離開。

她稱當義工再回到中心,卻被關愛隊拒絕進入學校、截停運送物資。「我心想,為什麼在 TG 叫了但沒有人來?」她和其他義工一度和警方、區議員周旋,甚至嘗試在圍欄交收物資。

在東昌街體育館,《明報》也報導了類似的狀況。有義工向記者表示關愛隊稱要接管體育館,要求義工團離場並留下物資。民政及青年事務局長麥美娟回應說,現時一些庇護中心情况「頗混亂」,有很多並非居民人士;一般庇護中心不會讓工作人員以外的人士進入,以保護中心內居民的安全及私隱。

警員也經常到平台巡邏。管理者之一阿澄說不太擔心警察會趕他們離開,她認為可以先溝通解決,解釋清楚她會如何疏導人們離場、清理在場物資。

27日接近子夜,平台上的市民愈來愈多,他們快速地分類物資。

不久,十多名警察逗留在平台中央視察情況,又有軍裝警員向義工查詢誰會來拿取物資。氣氛一時間變得緊張,義工也互相提點,說不要再打開新紙箱,怕馬上要被趕走。幾個年輕男生上前主動查詢,警員只說希望他們保持聲量,不要阻人或影響到周遭環境。

「我以為要趕我們走。」一個年輕人說。

「不是要趕我們走。」另一個年輕人跟其他人確認。

「我唔知幫唔幫到。點幫呢?我變返間屋畀佢?」

大埔墟鐵路站外的其中一個小物資站,人們稱呼為「大埔墟 A」,20多歲的 Chad 忙著回應前來查詢的街坊。他一身健身室打扮、黑衣短褲,看起來很壯實。他是汽水機維修員,曾經有兩年在地盤工作。

「政府為什麼不封(承辦商宏業)?知道公司行賄,底都花了,都不停止它?」他忿忿不平地評價火災起因、棚網的阻燃性、在香港使用竹棚的歷史和需要。「這個時勢我不敢講太多,但我會說是人為。」

Chad 是廣福邨居民。昨天早上8點多開始,他游走在不同大埔物資站之間搬抬重物。消防一叫要水,「總之要,就 boom boom boom boom(搬過去)。你叫我去搬搬抬抬,有咩用得著就叫我,唔好客氣。這是作為一個香港人,一個大埔人可以做到的事。」他形容,「一種好熟悉的感覺,突然因為這件事而回來。」

今天義工漸多,受影響居民也慢慢轉移暫離;好些求助一呼百應,他們去到時已經堆滿所需物資;社區會堂和消防員也說物資太多,不用再添。現在,「可以說我們是 stand by。」

「問心我覺得我做的事不多。物資在物資站空轉。」他小小聲地說。「坦白說,昨日我們整天在物資站轉來轉去,到現在我都很慚愧,不知道自己有沒有幫到忙。」

「一個肢體受苦,就等同全部肢體受苦。」他提到聖經裡的一句話。「但我幫唔到佢哋。我唔知幫唔幫到。點幫呢?我變返間屋畀佢?我變返人命畀佢?貓貓狗狗?BB?」

他安慰自己,可能祈禱還是有點用。昨天他誠心祈願有嬰兒的一家幾口平安無事,最後嬰兒被戴上氧氣罩救出。「不信的人覺得是心理安慰,不要緊。最緊要人無事。」

現在物資數量似乎比居民的需求多,能否真正幫到忙?管理物資站的阿澄本來沒有這種疑惑,但時間愈久,她開始有感受。她同意大家現階段不知道可以做什麼,「大家想有點貢獻,有種自己做到嘢的感覺。」

她說:「但我不是英雄。如果我是,一個人我都不想死。我會容許自己有做不夠的感受,但我盡了努力。用不同方法去修補或者平衡這件事。」

Chad 在想,接下來可以跟受影響的街坊聊聊天,為他們祈禱。「想做的太多,而幫不到的太多,我們做到的太少。」另外便是關注調查、追究真相和刑責,以及關心身邊的大維修工程,「這樣死者家屬才可以得到一個公道。我們香港、我們香港人都需要這一個真相。」

「捐物資是否可以令死人返生?如果可以,我想全香港所有物資會堆到整個大埔墟爆哂。但唔得。我們唯一做到僅僅是這些。而真正做到事的人(政府),希望他們做事,不要讓這些事發生。」

(尊重受訪者意願,B、C為化名。)

香港紅十字會建議,如市民因大型事故感到不安,可採取以下措施:1. 暫停接觸相關新聞或社交媒體片段

- 大量重複觀看事故畫面可能加劇焦慮與情緒波動。可先暫停瀏覽與事故相關的影片、新聞或社交平台內容,讓自己有喘息空間。

- 留意自身情緒反應

在大型意外後出現擔心、恐懼、氣憤、失眠或持續想起事故畫面,都是正常的壓力反應。若上述情況持續或影響日常生活,應及時尋求支援。 - 考慮使用心理支援服務

香港紅十字會提供「Shall We Talk」心理支援服務,如感到不安、恐慌或不知如何調適情緒,可致電(+852)5164 5040 或透過 Telegram @hkrcshallwetalk 預約,由受過專業訓練的職員或義工提供支援。