无论我们是否情愿,世界又已进入一个战争时代。俄乌战争已持续三年有余;随著内塔尼亚胡宣布对加沙的全面军事占领,以色列对加沙的种族清洗正进入到下一阶段;中国大陆与台湾之间的紧张局势亦使两岸的未来笼罩在不确定的战争阴影中。

幸运(或者不幸)的是,我们依然还在玩游戏,而在战争时代中,游戏这一媒介也无可避免地充斥著硝烟的味道。

由台湾民间政治组织“台湾境外战略沟通工作小组”开发的手机游戏“逆统战:烽火”于2025年4月开服,允许玩家扮演各反共地下势力的成员与中国共产党进行谍战对抗,6月被香港国安处封禁。

以色列国防军(IDF)退伍士兵Ilan Raz基于2023年10月7日之后以色列对加沙的战争制作了第一人称射击游戏“大卫之盾(Shield of David)”。游戏的一分钟预告片参杂著现实中的新闻片段,而玩家扮演的以色列士兵则在加沙的废墟中向四处射击、开炮。背景男声在激昂的音乐中宣布:“加沙你好,你们将无处藏身,你们已经打开了地狱之门,我们会将你们赶尽杀绝。(We will get all of you.)”

无论这些游戏单凭质量而言是否值得一玩(答案很可能是否定的),它们已显然成为了某种战争的工具——它们预言战争、描绘战争,有的甚至从特定的政治立场出发,合法化以战争为名行使的血腥暴力。

与此同时,现代战争也变得越发像是游戏。根据以色列国防军士兵的证言,他们中一部分人的“工作”就是在军事基地里操作无人机轰炸加沙:“就像电子游戏一样,萤幕中央有个十字准星,你看到的是影像画面。你在数百公尺外,有时甚至一公里或更远。然后你操作摇杆,看到目标,投下手榴弹。这甚至蛮酷的,只不过这个电子游戏会真的杀人。”

被武器化的游戏类目并非第一次在游戏史上出现:早在2006年,美国军方就已经专门开发了免费的第一人称射击游戏《美国陆军(America’s Army)》用来对青少年男性征兵,并辅助其在后911时代的“全球反恐战争”的意识形态战中夺得先机。

本期Game On翻译了多伦多大学媒介研究教授David B. Nieborg在2009年写作的对于《美国陆军》作为政治宣传工具的分析。玩家们常常希望游戏世界是一个与现实全然无关的世外桃源,但游戏与战争间天然的亲和力却使得这一理想几乎不可能。今天,当我们拿起游戏手柄时,或许不得不问自己一句:“此时此刻,我正在(游戏的内与外)杀谁?”

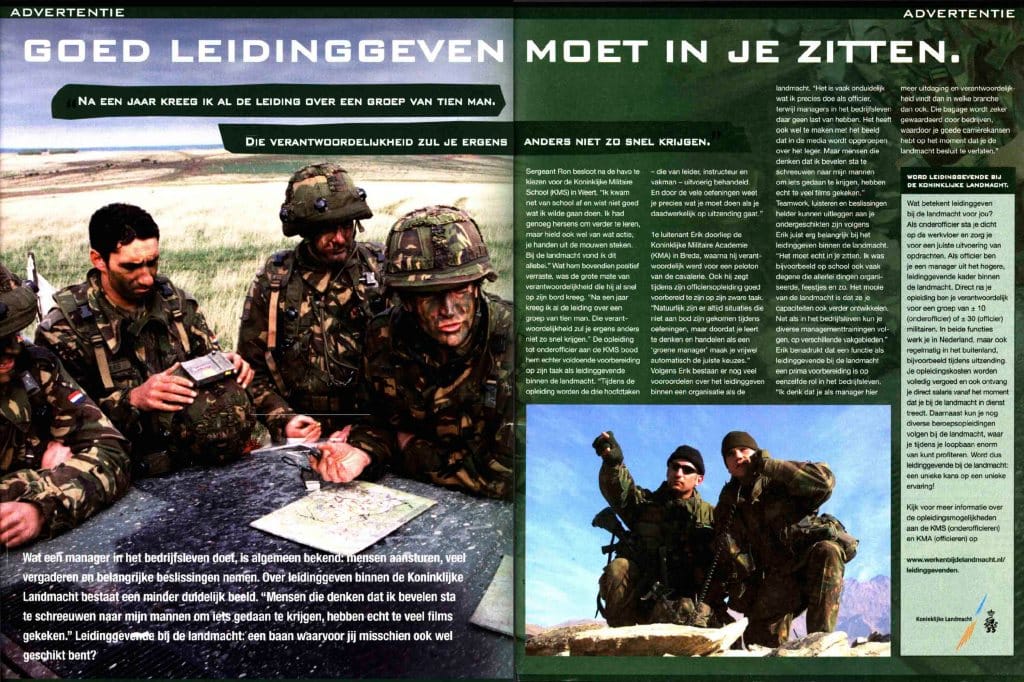

荷兰游戏杂志《Power Unlimited》2008年的1月号在第2、3页刊出了荷兰皇家军队的全彩跨页广告,主打标语为“优秀的领导力与生俱来”。画面上的士兵对著地图讨论战术,对页则附上了大量文字说明。值得注意的是,广告中几乎不见武器画面,因此相较多数战争游戏常见的张扬风格而言更为克制。其核心讯息所指向的是“专业化招募”:想在荷兰军中担任干部,首先考验的是管理与领导能力。选择游戏杂志投放广告是顺理成章的,因为其读者与军方招募的主要受众——16至26岁男性——高度重叠。尽管荷兰社会中的战争爱好者正迅速减少,第一人称射击游戏《决胜时刻4:现代战争(Call of Duty 4: Modern Warfare)》在2008年假期档期仍旧登顶销售榜,累计销量突破900万套。

即便“硬核玩家”们热衷于透过游戏体验战场,荷兰军队的招募前景仍不乐观。荷军在阿富汗战争中的伤亡明显削弱了年轻世代投身军旅的意愿。为加紧招募士兵,军方下探到更年轻的人群,直接切入到游戏文化之中。在年度军队开放日及游戏展览之类的大型商业活动中,军方专门设置了Xbox 360体验台,以《汤姆・克兰西之幽灵行动:尖峰战士 2(Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2)》吸引玩家走进他们的招募摊位。同时,军中不少本身也是玩家的高阶成员,则对西方盟友的作法抱持著半是嫉妒半是尊重的心情。