每到大選,農會總成為選舉關鍵字,誰掌握了農會,彷彿就掌握了地方動員的通關密碼。而農會的選舉經費行情,更不在正式公職選舉之下,部分較「富」的農會,甚至有選舉總經費破億的情事,令不明究裡的人感到驚嘆。畢竟,台灣的農業就業人口並不高,根據2017年農委會調查,僅剩55.5 萬人,占全國就業人口4.9%;且台灣的人均所得在2008年突破兩萬美元,早已不是農業社會,那為何「農會」還在選舉中扮演如此重要的角色?

農會,是台灣特有的農民社團法人組織,在世界上獨一無二。農會在名義上是一民間團體,卻依法負擔政府與農民溝通的責任,必須替政府宣導農事法令,也接受政府委託,以執行當前的農業政策,性質介於公與私之間。

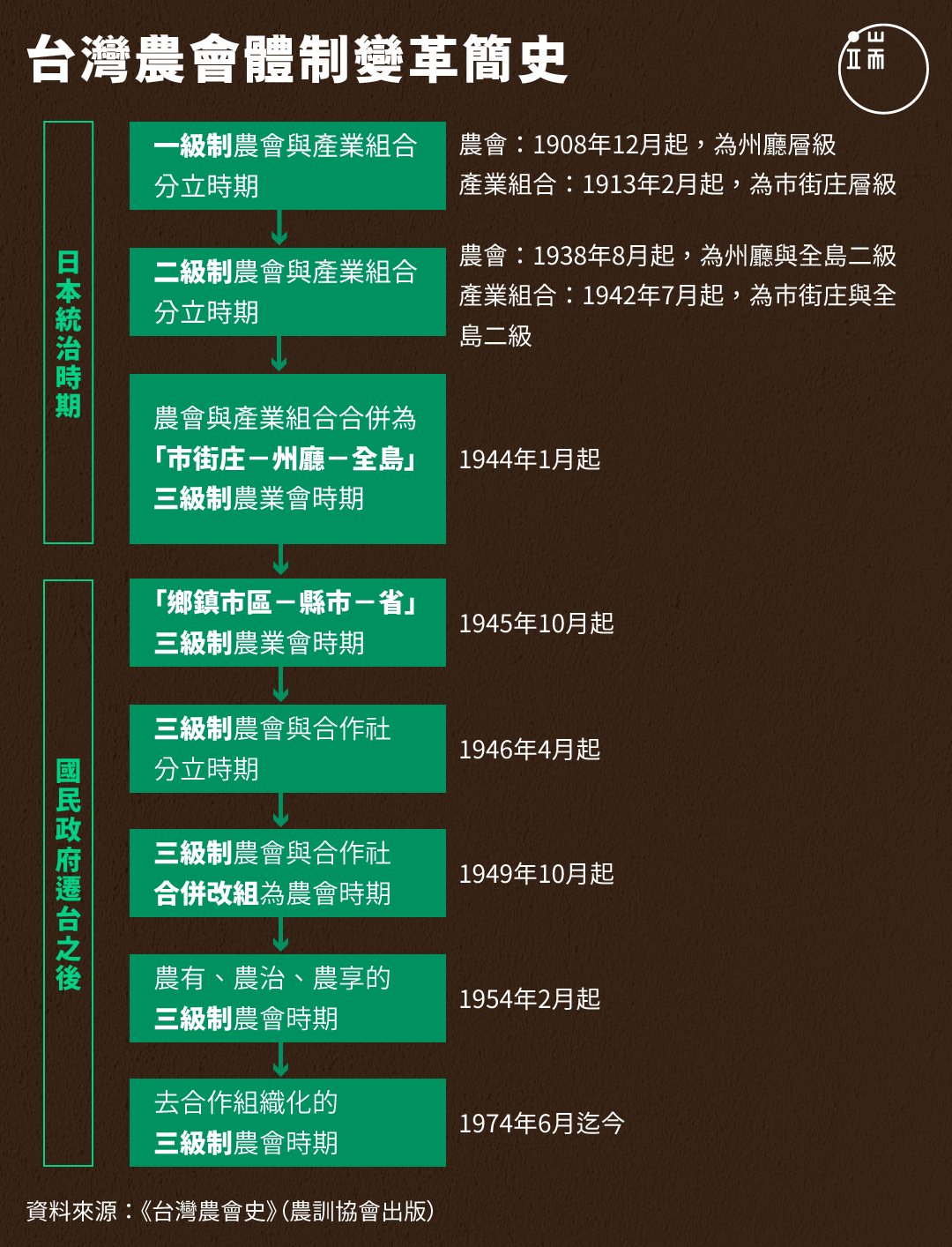

如此特殊的體制,可以溯源自日治時期,一開始僅有最基層的產業組合、中層的州廳層級農會,在日本「軍刀農政」(意即以強勢軍警力量要求農民配合國家農業政策)、戰爭動員的需求下,逐步演變為完整的「市街庄-州廳-全島」的三級農會制度。到了戰後,國民黨沿用此一體制,並將產業組合改組為鄉鎮市區農會,成為今日三級農會體制的濫觴。