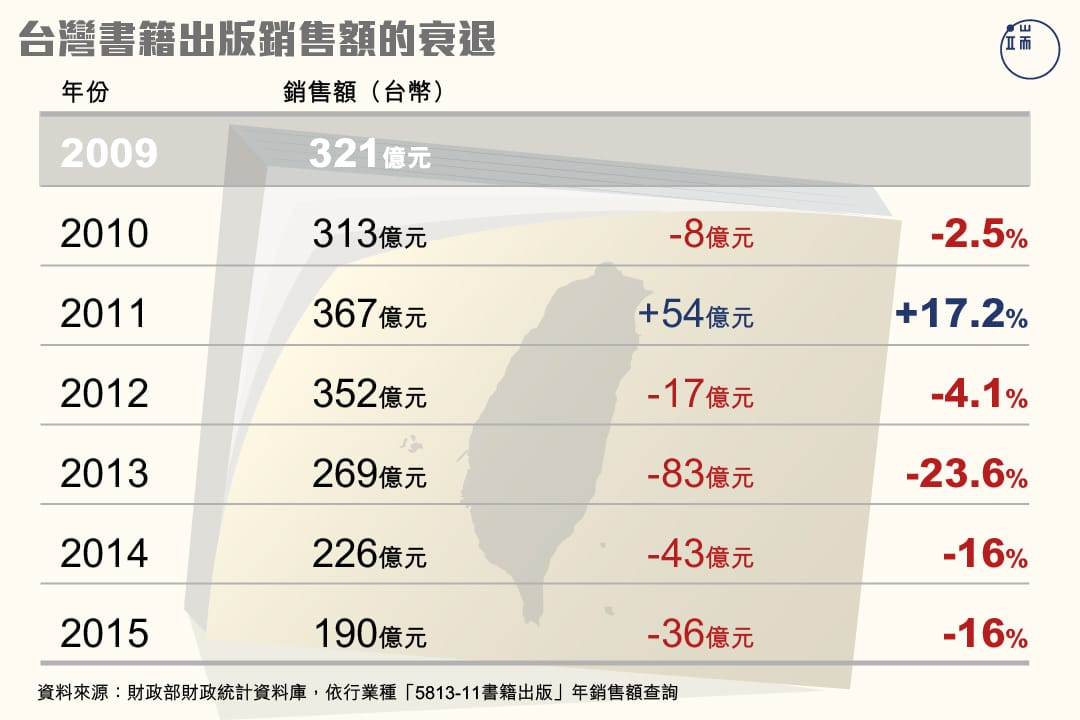

台灣出版業近年衰退十分明顯,無論是從出版人陳穎青以統一發票的試算,或者從重慶南路書店街往旅館街的轉型,都可見一斑。於此狀況下,電子書再次被提上檯面,被視為讓出版業「數位調適」的出路。電子書到底能如何改變出版產業?發展的關鍵在哪裡?而對照美日出版市場,台灣的電子書發展何以遲滯?

台灣電子書發展的遲滯

台灣的電子書產業,大約是在2008年隨著「十大重點服務業」發展綱領中的「數位內容」政策起步。在經濟部的政策補助與推動下,許多電子書店陸續成立,但可惜未能獲得讀者青睞。雜誌業者從月租型服務,如 PUBU 飽讀、Hami月租包等,還能獲得較高收入;但書籍零售數字則十分慘烈,直到現在電子書僅佔約各出版社銷售的1至3%,收入遠遠不如預期。