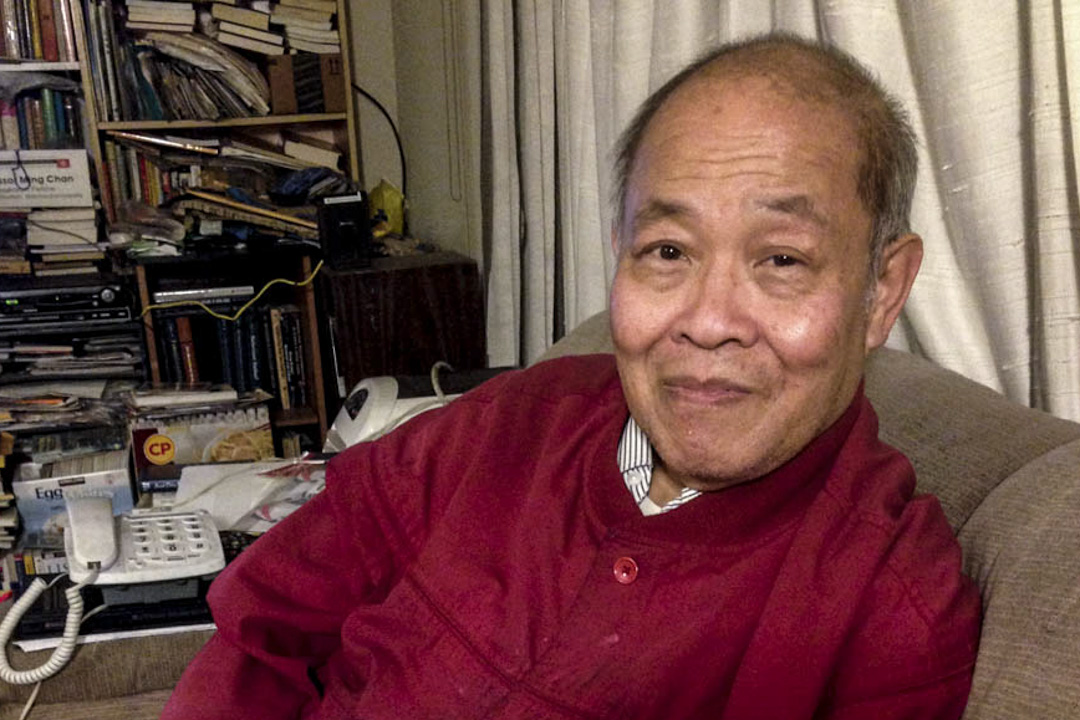

编按:致力推动海外香港研究的斯坦福大学东亚研究中心杰出专家陈明銶𨱇教授,10月底在飞往香港参加会议之前,在三藩市机场突发心脏病过世。他是海外香港研究的奠基人,长期为香港的海外影响搭建平台,促成不同派别声音的传播。不少认识陈教授的人形容他善良、真诚又体贴,2017年他为香港回归二十年策划“巡回讲座”,请到香港各路人马在美国三所学府同台交流——为学为人,都怀赤诚。陈教授的青年朋友黄山,日前在脸书上撰文追思,端传媒获授权转载。

肉身的终止只是一瞬间,但对于见证死亡的生者而言,逝者的离去却是在时间上被不断延宕的过程。许多亲密的记忆,在死亡发生以后的一段时间内,才会逐渐浮现,并以不同的方式进入思绪。

在陈明𨱇教授离开后的这段时间,我一直不确定,应该如何公开地谈论这件事。稍作沉淀,方觉可以下笔,试著分享那些个人的(personal)、却不应被据为私有(private)经验,以我所感受到的公共性来纪念他。

1

得知陈教授不幸离世的时间是10月30日中午。噩耗确证前,我和几个他的学生和年轻朋友,通过各种方式寻找他的消息。他要来香港一个星期,首场活动的联络人没在机场接到他。追问国泰,才发现没有登机。于是有人向旧金山机场询问,有人继续联系国泰,我打了越洋电话报警……

他的行程安排得极为紧密。30日早上七点抵港,中午便要出席斯坦福香港俱乐部的活动。此后数日,无不如此。近年来,为了不离开年逾百岁的母亲太久,他总是这样,把所有要在香港做的事,压缩在一周左右做完。

那晚,我以一种身体性的方式感受到,这个平日里滔滔不绝、声如洪钟的学者,作为一个独居老人的脆弱。

去年,也是10月末,他因旅途劳累,在回程飞机上痛风发作。我接到他时,他面色虚弱,被厚厚的毯子裹在轮椅上。他一边说自己没事,一边连连抱歉,夜里麻烦到我。把他送到帕罗奥图的住所后,我们一起又花了很长时间,才小步小步地挪到公寓里。他身体很重,腿不能动,我需要不断支撑他的上身,半托半抱地扶著他走。那晚,我以一种身体性的方式感受到,这个平日里滔滔不绝、声如洪钟的学者,作为一个独居老人的脆弱。不曾想过,再次面对这种脆弱时,我能做的,已只是为料理后事做些琐碎的事了。

2

我是去年春天才认识陈教授的。那时我已经定下博士论文研究香港的城市发展问题,几位师友都建议我找他聊聊。他强调大中华视野,所以看到我这样一个在大陆出生长大的人要研究香港,自然是倾力相助。

我们很快相熟。不过在讨论过研究计划后,我也感觉到,囿于学科背景差异,就我的题目,他的见解未见得能带来最直接的指导。而真正令我感动的是,他虽然对这种学科壁垒不无察觉,但还是尽其所能,介绍自己在相关领域工作的朋友和学生给我认识。对于需要“识人”的人类学研究来说,这种便利带来的帮助不言而喻。我对他的感激,也一言难尽。

真正令我感动的是,他虽然对这种学科壁垒不无察觉,但还是尽其所能,介绍自己在相关领域工作的朋友和学生给我认识。

去年初夏,在我来香港做短期研究前,他邀我到华人超市的点心档吃饭。他说一般餐厅人多,怕谈敏感话题惹人耳目,给我带来麻烦。我说他多虑,还是跟著去了。饭后,他从一个早已用旧的公文包里掏出一大叠名片,逐一为我介绍,让我翻拍保存。他又让我与他合影,说有照片为证,别人才会知道你不是冒牌,我心里笑他迂腐,还是照做了。

斯人已去,今天我打开电脑里的相册,翻看他的那数十位故交,以及我们那些有些滑稽的自拍,感慨万千。再没有机会接受你的友爱和关心了。只好带著未能报答的恩泽,心怀愧疚地前行。惟愿可以和其他后辈一起,继续你未竟的事业,见证你不再能看到的时代。

3

去年的这个时候,陈教授在痛风平息后,又马不停蹄地组织在美国西岸四校联办“香港回归二十年”研讨会。那是他一生中最后的高光时刻,也让他累得够呛。会议中,各派的声音虽未形成期待中的交锋,但能不偏不倚地把它们聚集在一起,已是极大的贡献。他用实际行动说明,“超级联络人”不是一种既定的香港身份,而是在亲力亲为的琐碎工作构建出的厚重角色。

会后,我有幸对他做了专访。他谈到,会议的主要目的是为香港增加国际曝光度。做中国研究的师友,也许很难想像这种“国际曝光”本身对香港研究的重要性。和已是显学的中国(大陆)研究相比,关于香港、澳门、台湾,以及“海外”华人的议题,在北美“区域研究”(Area Studies)的框架下,的确需要更多支持的声音。

最后一次和他共餐,是今年的6月5日。每年的这个日子,他都要特意去超市买应季的白樱桃来吃。他说,不买红的是为了纪念——血在前一天都流光了。

而对于中国,他有孙中山式的大中华民族/区域共融理想。这虽然未必能回应到此时此刻的诸多问题,但在“大国”已成为某种“政治现实”的情况下,他对中国政府的提醒,是值得在位者认真思考的。

这些宏大议题之余,我还是最喜欢听他讲故事。从岭南历史到美国政治,他总能结合自己的经历,娓娓道来,是天生的说书人。80年代末以后,他虽与中国的外交系统保持往来,但再未去过大陆。所以我给他讲些大陆的事,他也爱听。

最后一次邮件沟通,我和他说起东大屿人工岛引起的诸多争议。他回复道:Understand the strong public reactions to Carrie Lam's

最后一次和他共餐,是今年的6月5日。每年的这个日子,他都要特意去超市买应季的白樱桃来吃。他说,不买红的是为了纪念——血在前一天都流光了。

4

我不是陈教授的正式门生,却从与他的交往中收获良多。他离开后,面对一篇篇悼念文章,我才惊讶地意识到,以各种 "非正式"的方式受惠于他的后辈人数之多。他的贡献,也远远超过了一般意义上的学术工作。

对于中国,他有孙中山式的大中华民族/区域共融理想。这虽然未必能回应到此时此刻的诸多问题,但在“大国”已成为某种“政治现实”的情况下,他对中国政府的提醒,是值得在位者认真思考的。

他的家境优渥,受过很好的教养,却又是个名副其实的普通人。他住的公寓不大,客厅堆满了书和资料,甚至难以下脚。饭桌上,他一兴奋就会唱起独角戏,但主持活动总是极为守时,为人也没有长辈架子。他吃穿简朴,走在街上很难看得出这是个从胡佛研究所退休的教授。我们在超市买按盒收钱的熟食带给他母亲,他总会把餐盒塞得满满才带走,总让我感到不好意思。可惜我再也没有机会,和他一起经历这些细碎又充满质感的生活瞬间了。

陈教授去世,我失去了一位亦师亦友的忘年交。谨以此文,追思这位著名的普通人,为他朴素与风趣的为人、对学术工作经久的热忱,为他对后辈的无限慷慨,也为他以一己之力开拓政治对话空间的同时,对历史正义的坚持。

(黄山,斯坦福大学人类学系博士生)

記得陳老師在80年代末90年代初在香港大台新聞報導裡為香港觀眾做事時點評,他生動有趣地把國際形勢用上親切口語向觀眾闡述個明白:那個國家是那個國家的契仔、那片土地是那個霸權國的後院等等的形容,令當時很多人對「世界大事」有著難以高攀的莫測高深的迴避敬畏錯覺一掃而空。懷念他的當時看為破格的「生鬼」點評。