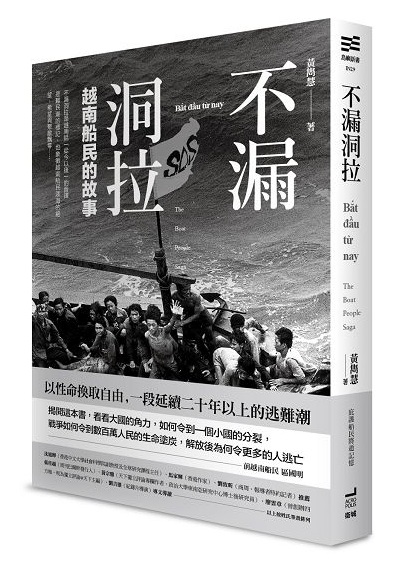

今天回头看来,越南难民潮已告一段落,但有关此历史的着作,特别是中文着作,依然可见不多,历史有待补白。而另一边,新一波难民潮正席卷全球,越南难民潮期间面对许多议题——如何定义“难民”?人道主义和本国资源分配之间的平衡在哪里?如何协调难民和本国国民的生活?——依然没有简单答案。

对于如何处理难民问题,黄隽慧觉得今天的我们并没有比数十年前聪明多少。但她希望,至少人们能更多了解并记住每一个投奔怒海的个人或家庭,毕竟,大海何其凶险难测,每一个选择离开陆地,投身大海的人,都必定是因为陆地上的危险,已经远远超过了大海。

端传媒获得卫城出版授权,特此发布《不漏洞拉:越南船民的故事》第七章章节<阿青的故事:告别启德三十年>,乘船逃难抵达香港的时候,阿青还是个小孩子,她至今记得,香港人对他们一家非常友善,梅艳芳的歌陪她长大,后来前往加拿大定居时,她还特地带上了一位香港老师在难民营中为她缝的一条被子。

<阿青的故事:告别启德三十年>

二○一四年十月,加拿大西岸温哥华岛的阿青(Thanh)应一位好友的邀请,在一家社区大学分享她的船民经历,并书写自己的船民回忆录。

我们能展开联系,是因为我曾做过一段关于香港启德难民营的简介。她说,她在一九八一至八四年就在启德渡过,希望能搜集更多资料。她的出现正是时候,就在前一天,我发现了一辑香港新近制作的得奖短片,叫《越—是看不见》,是香港树仁大学新闻系学生的作品,访问二○○○年以后长居香港的前难民,探讨他们的生活状况。我告诉阿青,短片开头就有启德的影像!

阿青现在住在温哥华岛的坎贝尔河(Campbell River),是一个三万多人口的小城,那里的越南人和华人远比温哥华市少,越裔家庭连同她自己的家,有三十到四十个,本来仅有的一家越南菜馆几年前还关了门。阿青以前在香港曾学会广东话,但在小镇,练习华语的机会很少,她看过香港学生制作的纪录短片,没想到自己告别启德三十年,还听得懂广东话!

一九八一年,九岁的阿青和父母、二哥和三哥在北越上船。她很记得当年到了香港,先在一艘驳船上逗留了好几天,轮候体检的情景。她说,在香港的那三年多,比之前在越南的九年印象要深刻得多了。我告诉她启德难民营其中一座建筑,现在改为“明爱向晴轩”,为面临家庭危机的人提供支援及避静场所。她以为以往的启德营早就不留任何痕迹了,很高兴知道旧址尚有局部保留。她回过越南数次,带两个女儿去寻根,学习越语,但从没有再到过香港,正计划着二○一七年重游启德。

我和她在初步接触后一个多月,她带着妈妈和三哥坐两个多小时的渡轮过来温哥华市,两兄妹专程过来和三十年没见面的难民营学校(新秀学校)同学聚旧,我和阿青也来了一次聚会。

终于能亲耳听到一个北越人的故事,心中无比满足—是神秘历史面纱终于揭开的那种满足,也是愿望终于达成的那种满足!

要么一起生,要么一起死—船号1553

阿青的家乡位于广宁省靠近中国边境的一个村落,邻近今日的热门旅游点下龙湾。要说阿青生来就是船民,并不夸张—她在船上出生,在船上居住,父母从事河运,以帆船运载建筑材料。

她有三个哥哥,大哥很早就出来谋生,一九八一年,虽然中越战争名义上结束了,但边境仍经常有炮火来往,阿青的大哥不想卷入军事冲突,于是先带着二十四人出海去,伴着帆船长大的他,顺理成章担任船长,成功到达澳门,获安置在难民营。

不久,阿青这边又有亲人安排好船只,为免被有心人揭发,父亲当机立断,立刻带着全家上船出发,并担任船长。这也是一艘帆船,二十二公尺乘六公尺左右,全靠风力沿着中国海岸慢行九十天,中途辗转停靠了很多站,主要是避风。船上有坎事用具,可以煮食,途中还遇上纯朴善良的中国渔民送赠粮食,两国纷争尽抛诸脑后。其中一次上岸,阿青的一个长辈打算用黄金换取食物,对方坚持不收黄金,送了些萝卜之类的食材让他们带走。

无论如何,伙食是无法和在家的时候相比的。一次航行到另一个中国口岸,有人送赠肥猪肉让他们配热饭青菜!正当阿青的一个长辈享受着她认为是全程最可口的一顿饭时,岸上有一个男人说了,你们的船太小了,孩子又多,旅程必定艰险,说不定会失败的。他见船民当中有个两岁左右的男孩,长得很标致,是阿青的表亲,就说:“不如我就代你们照管这小孩吧,如果你们顺利登陆,香港也好,哪里也好,那就写信给我,我就送他过去,如果你们全船人遭到不测,那也至少留有一个后代嘛。”

谁能确定这个人的动机为何?小孩的妈妈一口拒绝:“我们要么一起活,要么一起死。”

过了三个月,终于到了澳门,如果是机动船,两星期就该到了。阿青的父亲见澳门有大儿子,可互相照应,所以是登陆的首选,但那时澳门已不再收容船民,正好有一位神职人员过来探视,建议他们改去香港。

延烧到难民营的南北越冲突

一进入香港境内,阿青只见万家灯火,意味着要学习过城市生活。他们一通过检疫,就被送进启德开放营,阿青的爸妈和二哥都出外工作,自力更生。那时香港制造业发达,不仅牛仔服、可乐、烫发棒、玩具等不同类型的工厂他们都去过,二哥也干过地盘(建筑)工人,妈妈则曾到新界近中港边境处做过清洁工。从前不用做家务的阿青,也立刻负起担子,九岁的她学会烧开水,用电饭煲,照顾一家饮食。几个月后还能独自外出买菜,幸好街市的人也很善良,没有欺负外来的小孩子,还强调香港治安很好。即使经常要一个人外出,甚至要带一个更小的表亲去挤公车,她向来都觉得很安全。

母亲在工作场所不时遇上很友善的人,一到节日就分赠水果等食物给她带回营内。

总之,阿青眼中的香港人对船民都很友善,一位本地老师曾进营教过他们缝被套,香港的时光,跟着她去加拿大做纪念的,除了几张照片之外,就是自己当年缝的被套了!宗教组织的志工就像大姊姊,安排各种活动,让小船民有机会看见外面的世界,看见希望。阿青曾去南丫岛和海洋公园玩,还有一次参观本地学校,那里的小学生都比她大,哥哥姊姊们和小船民聊天,还一起绘画。这些来自社会各方的人愿意伸出关怀之手,给他们艰难的童年带来了些许生趣。

对于一个没见过汽车的农村女孩,香港的双层巴士和扶手电梯实在太过新奇,有如走进迪士尼的奇幻世界!她很怀念街边的熟食小摊,一提起鱼丸串、豆腐花、叉烧,就很兴奋。

然而启德营一九八二年的暴乱,她也不曾忘记过。当时年幼,不太明白来龙去脉,后来听长辈回忆,南北越船民间的嫌隙存在已久,相互欺凌,营内弥漫一片恐惧,大家都把铁棒之类的武器藏在床底随时做自卫用。当夜,其中一座营舍被纵火,人群大打出手,防暴警察来清场,所有在床上、床下藏有武器的人,一律拘捕,被捕的南北越人上以百计,少数罪行严重的人被监禁,其余的不久就释放了。

阿青的父亲当时因忙着找工作,对营内日渐激化的南北越矛盾原本不太在意,直到那晚,警察闯进他们的营舍,命令全部人起床,驱赶到外面,才知道事态严重。有关当局对犯事者酌情处理,只要以后不再犯事,就算因此事而被监禁,仍有移民的机会。

经此一役,香港政府决定重开银禧难民营,分隔南北越船民,把启德的南越人,包括阮三武父子,迁移过去。并下定决心推行禁闭营政策,两个月后付诸实行。七月二日起上岸的船民,不可出外工作,也不可自行煮食,希望减低难民进入香港的意愿。

船号就是我们的收信地址

阿青一家的船号是1553。“在难民营的三年多,船号就是我们的收信地址,是一种身分证明。”没错,营舍可以搬迁,但难民船已经是过去式,不会改的。

阿青和三哥留在营内上学,每天的生活除了学习、做饭外,当然娱乐也不少得,全凭当年看刘德华演的《神雕侠侣》,听梅艳芳的歌。阿青和我用英语聊天时,还会夹杂着一些广东话。

父亲接受移民面试的时候,向联合国人员提起澳门的大哥,希望能安排一家团聚,最后一家六口获加拿大接收,移居卡加利市(Calgary)。一九八四年九月,阿青入境加拿大,她第一次踏足寒带,看到人们说话的时候呵气成雾,感觉惊讶。过了几个星期,还下雪。入乡随俗的第一课,就是去救世军旧货店买御寒衣物。初步安顿后,正巧大哥认识有人在温哥华岛做捡拾蛤蜊之类的手作小生意,于是在一九八七年举家西迁往卑诗省。

她认识一位移居澳大利亚的朋友,坐的难民船在菲律宾外海沉没,因她会游泳,即时抓着一件漂浮物,保住性命,是全船唯一生存的人,阿青回想过去的脚印,自觉万分幸运。

【专栏】启德难民营

阮三武和阿青住过的启德难民营,由于多数船民居住的时间都不太长,所以有关启德的演变叙述得比较松散,他们提起年分时,互有矛盾。

启德难民营以前是英国皇家空军基地,位于旧启德机场附近,一九七八年成为“启德越南难民营”,由惩教署接管,启德留给船民的一个深刻印象,就是每当有飞机飞过,营内的窗户和电视都颤动起来。

一九八九年,香港实行甄别政策后,启德称为“启德越南船民离港中心”,由民安队管理,过了几年,又再调整用途,转为“启德越南船民转介中心”,专门收容怀孕的越南妇女,孕妇的家人全都移送到大鸦洲羁留中心。启德的所有难民设施,在一九九八年正式关闭。

为改善难民学童失学的情况,启德在一九八三年曾设立新秀学校,学校由一个空置营舍改装而成,旁边的营舍专门收容孤儿,学校由联合国难民署出资,香港基督教难民服务处(基督教励行会前身)负责管理,学生每月付港币四十五元作学费,全盛时期有逾八百名学童入读,第一个校舍关闭后,征用附近另一座建筑(九龙观塘道二号,即现在的新秀大厦—基督教励行会总部),有船民回忆早期曾在一部旧双层巴士改装的学校上课,可惜大家一直都无法找到这辆黄色双层巴士的照片。

祖尧天主教小学在一九八八年曾开放学位让香港难民营出生的船民学童就读,一度遭本地家长反对,有些船民学生后来移居外国,事过三十年,取出班级照片上网分享,旧日的风风雨雨,顿成云烟!

@Royneedyou 猶太難民也很多。

現今香港人還可以善待難民嗎?

薦書不賣書...我也是很困擾啊...

近代最大難民潮應該是國民黨流亡來台灣吧