本文上篇已于2017年5月10日刊出,点击此处可阅。

“我一直想做个公正的律师。原以为所有的律师都在赚钱。到北京后,才知道,也有不喜欢钱的律师,”伍雷被许志永的理想主义追求吸引。许是北京大学法学博士毕业,曾在2003年“孙志刚事件”中与其他两位博士一起上书全国人大,最终推动了备受批评的收容审查制度的废止。伍雷认识许志永那年,许正在推动大陆的教育平权、反暴力拆迁等行动。

伍雷参加了其中的反暴力拆迁团。在这段时间里,他接触了大量访民,包括“乐平案”的父母等冤案家属。在他的记忆里,彼时的北京,氛围比较宽松,常常有各种讲座,也活跃着很多维权律师。

2009年,因代理时任重庆市委书记薄熙来、市公安局局长王立军主抓的打黑案件,北京律师李庄在重庆被抓。这件事情深深触动了伍雷,“可以说,没有李庄被抓,我还只是为一些事情打抱不平而已。而此后我会想,重庆怎么对律师这样?李庄被判刑的那天,(我)是第一次对法治失望。那时候,干别的都没有意思了。”他和大陆很多律师一样,以社交平台微博为阵地,投入对重庆的批判中。

2011年,李庄案进入“第二季”(注:李庄因所谓“律师伪证罪”被判刑后出狱前夕,重庆当局又以所谓“漏罪”为名对其二次追诉),法庭外现场的很多照片都是伍雷拍的。他同时写了大量的博文,包括给王立军的公开信等。和很多中国律师一样,经过李庄案,伍雷开始关注整个律师行业,他甚至认为,从此时起中国律师开始真正形成了一个共同体。

2011年6月,广西北海“11·14杀人抛尸案”的四位辩护律师在当地被抓,涉嫌罪名是“妨害作证”,这引发全国范围内律师的关注,并演变为北海事件。先后有二十多名律师赶赴北海,声援支持同行,参与辩护。彼时还不太懂刑事辩护的伍雷,找到大陆刑诉法学泰斗、中国政法大学终身教授陈光中先生,在北京开会研讨北海案。

“就这么稀里糊涂地一下,一脚踏入到刑事辩护圈里去了。”那段时间,伍雷与数十位赶赴北海的律师团同仁,感受风云激荡,在凶险的环境中,被不明身份的人追打……由此对中国刑辩律师的处境有了深切的体认。

此后的“贵州小河案”,在贵州省贵阳市小河区法院的法庭上,三、四十位律师协同作战,就一起被指控为“黑社会性质集团犯罪”的案件进行无罪辩护,让伍雷彻底感受到了刑事辩护的魅力。他体会到,“最高价值还是救人,辩冤白谤是第一天理。”

小河案中,中国“死磕律师”这个称谓正式登场。

“死磕”,背景是刑事辩护在中国的艰难。律师们用一些非常规的办法,包括用自媒体直播现场等方式,和司法部门“较真”,这种做法,得到叫好,也受过一些质疑。而伍雷,至今没有为作为一名“死磕律师”后悔过。在一次次“较真”司法程序的过程中,他也和法庭产生过对抗。他记得一次开庭,法官晚到40分钟,并和检察官一直在窃窃私语。他现场提出一系列问题,质疑法官,还摔了杯子。最终,他被法警架着离开了法庭。

律师伍雷,就这样完成了自己的人生转变。“脱胎换骨一般”,从此踏入刑事辩护的领域,为一个个具体的案子,“死磕”程序,成为“死磕律师”的代表之一,并渐渐成了冤案平反“专业户”。

挑战“中国式冤案”

伍雷在北京的“洗冤办公室”,是一处简陋的小区套房。墙上除了那些他长期关注的冤案当事人头像之外,挂着“ 辩冤白谤是第一天理”、“只向真理低头”的条幅。办公室放着一个小滑板车,堵车严重的时候,伍雷会蹬滑板车回家。

2013年底,伍雷启动“拯救无辜者洗冤行动”,是中国第一个民间洗冤行动组织。此前,他和几位律师建立了“超期羁押案件援助基金”,关注被超期羁押者。在吴昌龙冤狱平反、被无罪释放后,他们把这个基金更名为“吴昌龙基金”, 旨在帮助那些为“申冤”而身处艰难困苦的人。2014年被无罪释放的念斌,是基金会第一位受益者。

吴昌龙曾蒙冤12年。他被认为是2001年福建福清纪委爆炸案的主凶之一,两次被判死缓,案件几经反复,终在2013年5月被宣告无罪,获得清白。他的平冤之路上,有多位律师的身影。2013年1月,伍雷和湖南律师杨金柱代理吴案之后,为了争取对吴昌龙的会见,两位律师买了红薯送到福建省高院,讽刺法院院长“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,并最终会见到了吴昌龙。

“近些年来冤案的平反,多少都和伍雷有关,”北京理工大学法学教授徐昕说,“他非常勇敢。为了维护当事人利益,真是愿意将自己置身于水火之中,包括静坐、绝食,举牌等等的‘死磕’方式,他都用过,承担了巨大的风险。”

“虽然我对个别‘死磕律师’的业务能力并不欣赏,但对伍雷,我是由衷佩服,他业务能力不错,最重要的,他把当事人的利益看得非常重,”另一位不愿具名的律师这样说。

2014年,“拯救无辜者洗冤行动”团队介入的多个案子改判。

2014年7月,24岁的欧阳佳被改判无罪。2009年,19岁的欧阳佳因被认定为一起持刀抢劫案的主犯而入狱,坐牢5年后被平冤。而曾经四次被判处死刑的念斌,也在2014年夏天等来了无罪判决。2016年底回家的陈满,申冤20年,在徐昕的观察里,是伍雷组织研讨会,确定申诉格局,竭力推动,最终促成陈满被释放回家。

伍雷说,导致这些“中国式冤案”的背后,是司法不公以及中国刑诉的一些痼疾。几乎每个冤案背后都有刑讯逼供的身影。

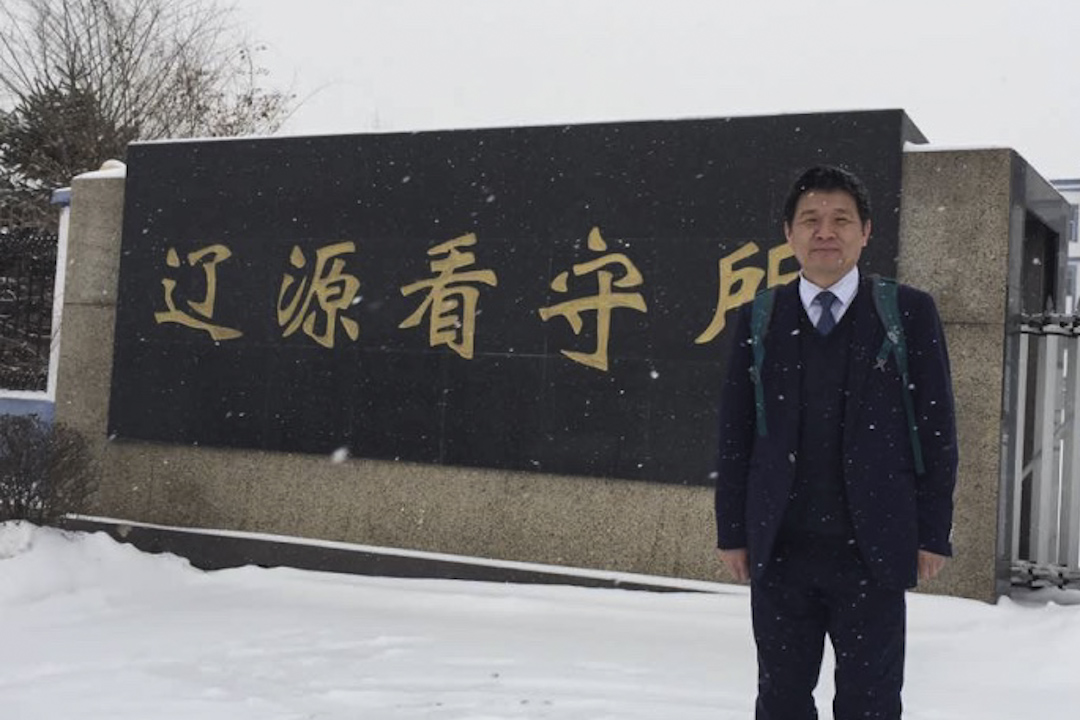

2017年春节前,已被“停止执业”的伍雷到吉林见了金哲宏。1994年,金哲宏被认定为当地一起强奸杀人案的凶手,前后四次被判处死刑缓期执行,至今已被关押了21年。他入狱后,父母忧恨而死,妻子改嫁,而他一直在坚持申诉喊冤,最终被伍雷的“拯救无辜者”洗冤行动列为救助对象。

“拯救无辜者”行动启动三年来,每年伍雷都会接到上百件的冤案申诉材料。对这些材料,他会和专家一起仔细研讨,确定能否进入行动程序。“一旦确定,就意味着投入大量的精力。每一个案件,我们都要寄出大量信件。半年的快递费用,就是三四千元,”他说。

曾经有一位医药行业的人大代表问伍雷,中国到底有多少冤案?伍雷说,“你的药店里有多少药,我们就有多少冤案。”意指这是一个无法确认的数字。

“在一个还有政治犯的国家,冤案必然层出不穷”

伍雷说,在中国最大的问题,是像陈满、金哲宏那样无人关注的案子。这些疑案的当事人,父母年龄大了,家里没钱,无力关注,就这样淹没在历史长河之中。当事人可能已死,也可能在冤狱中度过一生。

从2014年到2016年,大陆有一大批冤案平反,但伍雷并不认为这是什么“胜利”。他认为,在当下的环境下,冤案的平反有太多的偶然性。以“乐平特大杀人案”为例,从10年前申诉,到2012年真凶出现,一直到今天,历经一波波律师坚韧执着的“较真死扛”,还有当事人家属的坚持,最终才得以昭雪。

“在这些喊冤案件中,律师代表当事人,有点像足球运动员一样,不停地把球踢到法院门前,”伍雷说。但法院基于各方面的因素,往往会抱持比较保守的态度。相当多的“喊冤”案件并不能进入法院的再审程序。

伍雷举例,有一次,他到最高院向法官汇报一起刑事案件。给一位年轻的法官说了半天,法官回了一句:“现在告诉你,基本事实清楚,回去做好当事人工作。”

“我急了。对法官说,你很年轻。我看出你还没有顾上看案卷。任何一个受过良好法学教育、有良知的人,看了案卷之后,就会知道,这是一个冤案。”没想到这句话触动了法官。马上问他,当事人的名字,真凶怎么回事。听他陈述后,最后说了一句:“打住。我收回刚才的裁定,我们会通知调卷。”

这件事让伍雷感触颇深。他说,虽然理解最高法院人手有限,但无论如何,人命关天啊。“冤案,在我们这里是一个活生生的人,以及他们身后的家庭。可在司法程序里,只是一个个数字,冰冷的。”

“我最痛苦的,是一些案子,办案的人明明知道是错的,最终因为各种原因,还会办成这样。”从事刑辩多年,伍雷还是没有学会压抑自己的感情。

他记得,有一次在吉林开庭,天黑时才宣判。站在辩护席上的他,离女法官很近。“我都能感受到她宣读判决书时的不自信,以及委屈。很久之后,一位和她很亲近的人告诉我,这个女法官在宣判后回家痛哭了一场。事实上,她曾答应过我们公正审理,但她没有做到。”

“司法改革势在必行。作为律师,我们即使不谈政治改革。但至少你不能出冤案。冤案的社会危害性太大了,每个冤案背后,都可以说是一部写满血泪的长篇小说,”伍雷说。

但他也同时认识到,“在一个还有政治犯的国家,冤案必然层出不穷。因为,没有言论的自由流通,没有对权力真正的监督,冤案就不可能禁绝。”

念念不忘“7·09” ,“大家都还在 ”

2017年2月17日,伍雷正式向山东省司法厅提交行政复议申请,要求撤销对自己“停止执业一年”的处罚。当天,他发了一条朋友圈,同时呼吁:社会各界应更加关注“7·09案”李和平律师、王全璋律师、谢阳律师、江天勇律师,希望他们尽快获释,回家与亲人团聚。

3天前的 2月14日,王全璋律师被以“颠覆政权罪”起诉,他的妻子李文足、一直在抗争着的“709”案家属之一,在情人节这天,接到了这份“黑暗的礼物”。

对伍雷来说, 过去的这一年多,中国律师所遭遇的、承受的,“一日三省, 从来不曾忘记”。

他记得2015年的7月 。他当时在安徽蒙城参加长达近20天的庭审,为一起特大聋哑人盗窃案的第一被告担任辩护人。数十名被告,日日不断的持续开庭。他身体就要支撑不住了,“几乎有濒死的感觉。”

彼时,他的朋友们一个个被抓走。他在北京的洗冤办公室,也被上门查抄,警方拿走了办公室里的案卷、投影仪等。

听到消息的第一时间,他震惊之余,又有恐惧。但随之就坦然接受了可能要发生的一切。他在开庭,下面有“国保”人员(大陆监视、追查异议人士的国家安全保卫部门工作人员的简称)就在旁听。“我随时准备着,走下辩护席被抓走。”

最终,没有人抓他,总算平安返回。

事后他想,或许是因为自己沾了冤民的光,一直在坚持为最冤屈的人奔走,“抹黑的成本比较高。”也可能,是自己当时“太认真”的一个回报。那近20天的开庭,几十人的辩护席上,一直坚持下来的,几乎就他一个律师。

“7·09”之后,伍雷没有停止“拯救无辜者”洗冤行动的工作。“7·09”家属的抗争,则日益受到世界的关注。2017年春节前,律师谢阳曾遭受酷刑的消息被曝光。

伍雷承认,“7·09”案对他所主持的洗冤行动也造成很大冲击。“我们手里唯一的本钱,是律师之间的联络支援。而‘7·09’打破的就是律师的联络支援。”他举例而言,过去如果有一个案子,大家一起研讨,一起分析,会十分热闹。现在就案子本身举办研讨会,都变得特别敏感而困难。

“律师不是麻烦制造者”

2016年,中国司法部修订《律师执业管理办法》,其中第38条规定,“律师不得以串联组团、联署签名、发表公开信、组织网上聚集、声援等方式或者借个案研讨之名,制造舆论压力,攻击、诋毁司法机关和司法制度,影响依法办理案件。”

观察者认为,依据这样的规定,从2012年以来出现的、律师在一些案件中“死磕程序”的做法,都可能成为打压律师的罪证。中国律师,在不断冲撞现有体制的前沿,正承受着越来越大的压力。

“可是,这一切对律师来说,有什么损失?真正损失的,还是民众,是那些喊冤的人。因为律师无法再帮助他们,他们自己也是泥菩萨过江,自身难保,”他说。

但伍雷也认为,中国律师不会轻易被打散,大家其实都还在。随着时间的推移, “就像潮水退去,又要升起一样。其实也是自然的事情。也如同大地震,对所有的人都造成冲击,但地震之后,很多人又要回来,救人、生产自救,信心就在慢慢恢复。”

伍雷喜欢一部日本电影,片名是《这不是我干的》。电影中,主人公说,“我通过这场审判,对法庭完成了一次审判。”伍雷觉得自己也是。就如同郭飞雄一案,不管对当事人,还是对辩护律师来说,都是如此,他有这样的“内心确认”。

“当你突然发现身边最优秀的人成为这个国家的坏蛋时,彻底颠覆了你的价值观。他们才是真正的时代英雄,国家却把他们送到了监狱,”伍雷认为,“我们的抗争还远远不够,付出的代价也远远不够。”

他想起“7·09”之后的不久。有一天,他在家睡着,突然听见“消防警察!消防警察!”的喊声,朦胧中,以为是警察上门了,定神,才发现孩子在看电视,那是电视上的声音。他一下子就想起滕彪多年前说的“克服恐惧”。那一瞬间,反而觉得坦然了。

“2017年,我的愿望就是希望蒙冤的人能早日放出来。我答应过的当事人,也都会帮到底。我不会撒手,”伍雷说。

在“下岗”之后的这段日子,他有时也会陷入沉思:“冤案的发生,根本原因到底是什么?律师对于国家的法治状况,是不是也要承担自身的历史责任?自己苦苦推动的这些案件,是不是对法治的进步于事无补?”而这些“反思”,让他痛苦,甚至有一丝焦虑。

徐昕则说,对今天的中国而言,正是那些有担当的护法的律师,“让我们看到中国这个社会,还是有些光明的。总有一天,人们会知道, 律师不是麻烦制造者,他们是推动这个国家文明进步的最重要的力量。”

我要是有钱,就去建一个律师博物馆,专门展示维权律师的成就。

极权可以杀尽天下雄鸡,但天还是会亮的。

向伍雷们致敬!

想起韩国电影《辩护人》最后的一幕

感觉现在压抑气氛越来越重,律师身处的环境在微博就能看出来。。。

我不知道伍律师,以及背后千千万万的正义律师们时是否会看到这条评论。但我希望,你们会知道,虽然你们在做飞蛾扑火的傻事,是鸡蛋撞高墙。但感谢有你们,是你们在黑暗中点亮了一点点的光明。加油!虽然这个国家有很多不完美的地方,我相信前途一定是光明的,我相信有你们,历史需要你们,有你们,人民才有希望。

以前当有朋友对我说,中国的法制没有希望了时,我会告诉他:我们还有夏霖,有谢阳,有浦志强,有李和平。他们会推动着国家不断改革,走向法制化。将来的十年,会是中国历史上伟大的十年。

现在,只希望能在将至的凛冬中保护好我们自己和我们所爱的人。

这两篇文章非常好,在709最近因为谢阳又受到关注的时机看,非常应景

法律是一种维护社会价值的一种保守的方法,是坚守这个社会公平正义底线最后的堡垒。这样的堡垒在中国从来就没有存在过,律师只有以肉身对抗强权,维护最后的正义。

这还是正常国家吗?

很佩服这些为公正而“死磕”的刑辩律师,其中的辛苦,并不是一般人能理解并且知道的。

律師群體算是中國最早覺醒的人群之一。

外国的维权律师,不但能维护正义还能赚大钱

你国的维权律师,不但遭受打压断送前程殃及家人,还很难维持收入,一旦胜诉赚钱了就会被抨击是利用受害者赚黑心钱

同意 守夜 的观点,就像伍雷所说“就像潮水退去,又要升起一样",加上一句,只会来得更猛

社会的进步往往都是一个循序渐进的过程 一时的打击不代表永远的失败 即使现在如同飞蛾一般与火游戏 但相信与你们同行的人会越来越多的