2017年4月23日,讲述六七暴动的纪录片《消失的档案》在香港湾仔温莎公爵社会服务大厦播映会途中,来了几个不速之客。

“你为什么不用我的访问?”70岁的陆德成未经邀请,猝然走到台上喝问导演罗恩惠,他当年是左派分子、六七暴动的参与者。与陆德成同行的还有两人,自称《大公报》记者,在礼堂后面大声叫嚷:“你答呀?你为什么不答?”现场义工见状护送罗恩惠离开,但两名《大公报》记者仍穷追不舍,有义工跟后来加入的一名《大公报》摄影记者推撞时受伤。

场内观众愕然,不久纷纷离场,罗恩惠则一脸疑惑——事后罗恩惠向端传媒记者表示,她从未采访过陆德成。在《消失的档案》展开社区放映的两个月里,这不是罗恩惠第一次在现场遭遇质疑甚至袭击。3月8日,在香港中文大学的放映会上,几名左派老人在提问环节连珠炮发,指纪录片未反映他们认为的“真相”。

1967年5月,中国文化大革命如火如荼,香港左派也受极左风潮影响,呼吁群众暴力斗争,八个月内,他们在香港各地投放8074个真假土制“菠萝”(炸弹),造成51人死亡、830多人受伤,2077人入狱,为香港二战后最激烈的暴力冲突。

暴动之后,无论中国政府、英国政府,还是香港政府对六七暴动的起因、经过和评价都讳莫如深。六七暴动的官方历史至今语焉不详,而历史教科书,甚至香港历史博物馆常设展览“香港故事”都只有寥寥数句描述“六七”。

50年过去,当年的亲历者在多年沉默之后,重又积极发言,试图以各自的角度,阐释这段历史。当年的参与者是自愿还是受煽动?群众和政府,当年谁先挑衅、先使用暴力?在泥沙具下的记忆战场里,有人希望“六七”只是历史事件,应该赶快翻页;但也有人认为,这里充斥着权力与谎言的未愈伤口,历史直接照进今天。

纪录片导演罗恩惠花了四年时间,遍查繁琐的资料和档案制作成的《消失的档案》,来源于她对未愈伤口的不甘心:“我不能忍受谎言”,接受端传媒采访时她说,不能忍受这样一段重要的历史,始终处在被扭曲的境地,而历史,其实没有过去。

除了《消失的档案》,今年亦有两出关于六七的剧情片上演,分别为《五月》和《中英街一号》,前者豪言是“香港史上第一套正面说‘六七’的剧情片”,后者则直接将六七和时下社运放在一起比对。记忆之争,无声而烟滚滚。

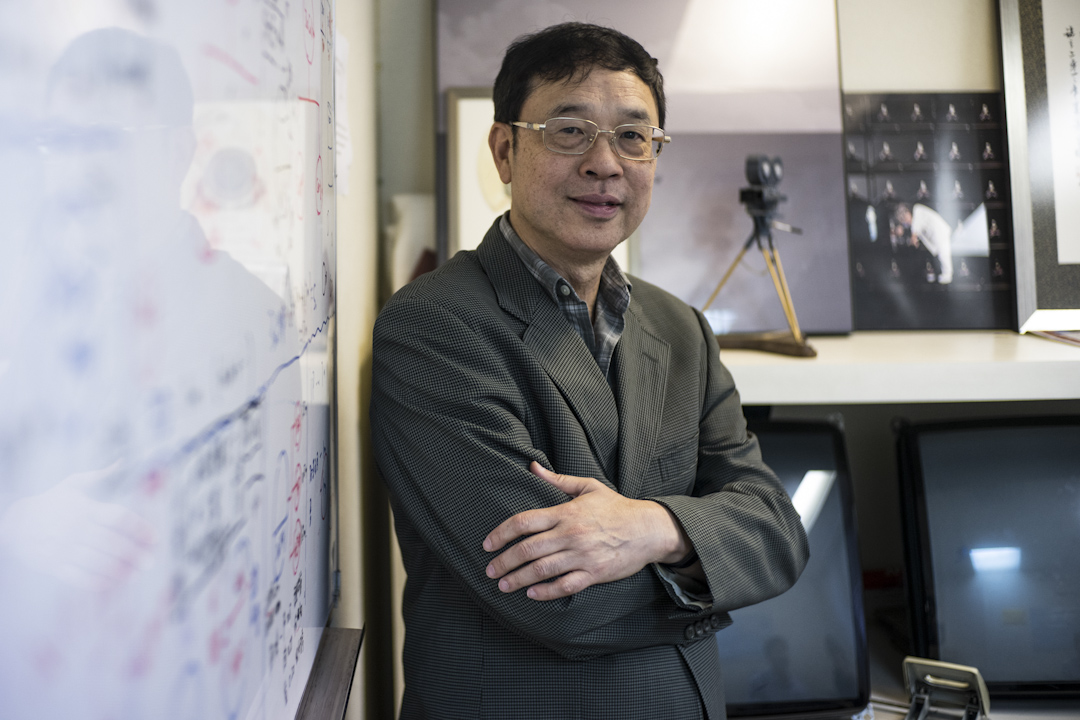

石中英“正面说六七”:“纯粹商业”“戏剧虚构”

“‘六七’是一场很大的‘洗脑’运动”,这是火石文化创办人石中英(原名杨宇杰)的历史界定。

石中英现年66岁,当年因参加六七暴动而成为少年犯,俗称“YP仔”(young prisoner)。13岁起,家道中落的石中英搬到木屋区生活,他自言与工人、劳动阶层接触多了,反殖思想日趋强烈,当上被视为灰线(注:中共在港的隠蔽党组织)的左派刊物《青年乐园》的送报员。1967年盛夏,大陆文革硝烟四起、中共香港工委高呼打倒港英殖民主义时,16岁的他“什么也不知,只知要站在工人一边”,于是联合官校同学组织“六七战斗队”,印小报写文章,内容“来来去去都三幅被 —— 爱国无罪、抗暴有理,最强烈那句,就是粉碎奴化教育”。

这些刊物令他坐牢18个月。他回忆说,当时在赤柱儿童感化院,英国籍院长表示“反对我们(港英)统治就应被押解出境”,他不能接受,驳斥院长,并自称其后遭到黑社会殴打,“打了差不多两小时,遍体鳞伤,全身红色,血浮于面”。

石中英是否曾遭受过暴力对待,目前仍属于无法验证的历史。但石中英坚称,正是这样的经历,让他愈发觉得“自己没错”。

50年后的今天,他说自己因为“爱国”,因此是“光荣的犯人”。他一直反对“六七暴动”这个说法,只是称之为“六七事件”。并在最近十年,试图为此正名。

石中英于2012年成立出版公司火石文化,出版丛书、拍纪录片、构思舞台剧,为“抢救六七”,应有尽有。由于成本高昂,一直有人怀疑石中英背后的资金来源,他则不断强调“自己是做生意,钱是自己的”。

“死了50多人,2000人判监,还有52个在摩星岭(注:域多利道扣押中心,曾属于皇家香港警务处政治部),他们被押时没有经过审讯。如此轰动的事件,但五年前,香港只有三本半书,太奇怪了吧。”石中英说。

今年,他还与导演黎文卓合作,将出品一套耗资几百万、名叫的《五月》的电影,豪言是“香港史上第一套正面说‘六七’的剧情片”。

这次不是石中英、黎文卓首次合作。两人对“六七”有相似的立场,2012年,六七暴动45周年时,他们就曾制作纪录片《六七回望》,影片呈现了大量警察动武的场面,并指左派放土制炸弹是“爱国同胞在‘文斗’已尽出办法下的唯一办法”。

五年之后,他们再度联袂推出《五月》,这部电影基于绘本《五月无家》和音乐剧《那年五月》制作,而《五月无家》的蓝本,是按照工会书记家庭出身的黎文卓经历而写的,其中一幕讲述警察做假炸弹嫁祸左派。

六七被界定为暴动的最重要原因,来自当时在全城投放的8000多颗炸弹。而电影却凸显“假炸弹”和“嫁祸”,这是试图以影视方式为“左仔”说话,甚至扭曲史实吗?

黎文卓一听,不消半秒便回答:“当然是戏剧虚构,但也不敢说没有,是当时的传言。这只是推断,猜测会不会有人为了出位,为了升职,会做这些事,戏剧任你讲。”石中英否认电影有政治目的,黎则坚持《五月》是“纯粹一套商业电影”,“减去政治元素,故事为先,当然里头不少都是虚构,正如第二次世界大战都衍生了很多故事。”

截至发稿前,《五月》尚未发布预告片。除了计划今年下半年在香港和大陆影院放映,他们还希望《五月》能打入香港校园。在石中英看来,50年前,自己“爱国、反殖”,“你说他们‘戆居’(粤语俚语,指傻、笨)也好,可是不少有赤子之心,他们准备牺牲自己来做爱国行动”;而50年后,香港年轻人“争取民主、普选”,和自己当年是有共通点的:“大家都是理想主义的青年,是受到镇压的抗争者”。

不过,在公开场合,石中英从不要求当局为六七中的香港左派平反。他说中英两国都不愿再提此事,而特区政府立场被动,“平反是不现实”,而自己已经放下了恩怨情仇,快上映的《五月》,也把主题定位在“放下”。

“六七”与“雨伞”可以比吗?赵崇基说,想了解愤怒从何来?

将六七与雨伞对比的,不只石中英一人。接受采访时,导演赵崇基反覆掀着两张照片,一张是1967年警察投掷催泪弹驱赶工人,而另一张是2014年,雨伞运动参与者在催泪浓烟下仓皇逃跑。

他执导的电影《中英街一号》同样讲述六七,耗资300万,计划在2017年下半年上映。这部电影的源头,也是来自2010年石中英的邀请,部分资金亦由石中英提供。赵崇基回忆,当年会面时,石中英侃侃而谈自己年少时的遭遇,又介绍多位六七“YP仔”给自己认识:“他们解释为何‘反英抗暴’,说自己为了崇高理想抗争,是热血、爱国,觉得港英统治出了很大问题。”赵崇基说,自己被这些故事打动。

赵崇基自言2014年参与过雨伞运动,了解“六七暴动”后,感觉“有些似曾相识的画面”,“他们都是因不同之名走上街头,最后被政权驱赶”,他表示因此希望电影不光刻画六七青年,还要放诸时下,“描绘两代人的一腔热血”。

于是,《中英街一号》便由1967年和2019年两个故事组成。两个年代的角色,均由游学修、廖子妤和小野三位新晋演员饰演。故事中,他们因不同原因参与,或卷入社会运动,然后遭到打压,在重重波折中反思社会运动的意义。

不过,《中英街一号》对六七暴动时满地炸弹的场景着墨不多,也鲜有提及暴动受文革、左派报纸的推波助澜,“六七”参与者似乎思想自主而手段干净,电影似乎主动忽略了群众运动背后的国家行为,这来自赵崇基怎样的历史认知?

赵崇基1961年生于一个工会家庭、成长于香港“认中关社”火红年代,接受访问时,他承认六七暴动中有不少暴力、流血,甚至放炸弹的场面,参与者也受到中国文革极左思潮煽动,但他觉得“我们不能因此否定有些是热血,真心希望解决社会不公的青年,当然比例占据多少,我不知道,可能是少数”。

创作总存在选择,大家要有胸襟接受。我不能完全按照当年的事实拍,我做不到,也没有一套电影做到。

但《中英街一号》选择了将主人翁设定为一个理想青年。赵崇基对此的解释是:“很简单,就是考虑到剧本的可观性,我只想呈现一个‘有血有肉’的故事。创作总存在选择,大家要有胸襟接受。我不能完全按照当年的事实拍,我做不到,也没有一套电影做到。”

似乎希望与《五月》作出区分,赵崇基补充道,“但我不会刻意在电影里删改历史,说警察嫁祸‘左仔’,在清华街放炸弹。假若我这样写,我就是一个离谱的创作人。但现在的确有舞台剧如此演绎。”他提及的清华街炸弹事件,是指1967年8月20日,8岁的黄绮文及其2岁(或有称3岁)的弟弟黄兆勋,在北角清华街误触土制炸弹惨死,全城哗然,凶手至今未明,但这一姐弟之死成为六七暴动分水岭,市民由同情左派,转为支持港英政府镇压暴力的左派分子。

不少年轻人对把自己所经历的当下香港的反抗,与六七暴动相提并论,感到不满。赵崇基说:“我在课堂上跟学生说起这部电影,不少学生也讶异为何我把他们和六七暴动放在一起,‘是不是你觉得我们做的事差不多’?”但他重申自己“只想说一个感人故事,让大家思考历史教训,想想为何两代年轻人都一样愤怒”。

罗恩惠:回到历史,重现权谋,寻找真相

罗恩惠四年前开拍《消失的档案》,最初是因为同情六七“YP仔”。

1967年,罗恩惠5岁,儿时居住玩耍的大埔小区就是暴动第一个炸弹爆炸现场,但长大后她对此印象寥寥,加上曾任国民党十九路军的父亲不想女儿沾手政治,至鲐背之年去世,对“六七”一字不提。

2012年,罗恩惠透过昔日传媒界好友屈颖妍,认识到当年的“六七”参与者。罗恩惠忆述,看到这群半世纪前的少年犯、香港最重要一段历史的亲历者如今垂垂老矣,她希望保留他们的故事。

在香港新闻业,罗恩惠工作超过30年,曾在数家电视台供职。为了研究“六七”,2013年一至八月,她常跑到香港历史档案馆翻资料,如同做深度调查报导一样,挖掘六七暴动历史,但想不到在档案馆的电脑里输入了50多个关键字,只看到一段为时21秒、左派群众与防暴警察对峙的影像,没任何冲突场面,影像中旁白说道:“1967年,是香港警察最忙碌的一年...... ”

“明明六七暴动在香港历史是一件大事,文件应齐全,偏偏,政府影像不翼而飞,档案、记录下来的文字又不见。”罗恩惠觉得很奇怪。

她矢意找寻更多六七暴动的真相,开始翻阅旧报纸、访问亲历者。对她来说,历史是需要被再现的事实,并不是虚构故事。在寻找中,罗恩惠对档案资料发掘得越多,就越发现左派很多说法,有太多漏洞甚至“骗局”。

举例说,左派声称当年在新蒲岗人造胶花厂决定发难,是因为防暴队在那里打死了一名青年。根据《工联会与你同行——65周年文集》,1967年5月11日,港英防暴队“活活打死了年仅13岁的少年陈广生,制造了新蒲岗第二次血案”。翌日,《大公报》报导说,左派领袖杨光定性事件为“反华事件”,认为港英当局“蓄意要玩火,那就来吧”,呼吁群众斗争,并要求港英政府“严惩凶手,赔偿一切损失”。

不过,研究“六七”多年的资深新闻人张家伟对此案有另一查证。其专著《六七暴动——香港战后历史的分水岭》指出,陈广生根本不是死在新蒲岗人造胶花厂,而是在黄大仙徙置区身故的;除了左派报章,其他媒体纷纷表明,陈广生是被骚动者投掷的石块击中致死,与防暴队无关,其后即便斗委会向陈母致送五百元慰问金,亦被婉拒。

罗恩惠指出,这只是众多被扭曲的历史的其中一段。

再比如,1967年7月16日,港九油漆工会工友蔡南被杀。左派报章《大公报》、《文汇报》皆说蔡南当时正参与工务局九龙机械部工人徐田波悼念会,期间潜伏的港英特务想伤害左派年轻人,蔡南挺身而出保护他们,被无辜枪杀;不过,按《明报》报导,蔡南当日是在唐楼上看到警察,立刻冲到街上掟玻璃樽掟石,警察看到他身上有斧头和三角锉,才射杀他。

“我不能忍受谎言,”罗恩惠说,她自言对真相有洁癖,而陈广生和蔡南的故事是冰山一角,她还找出了很多“假到唔假”(假得不能再假)的故事。她表示,最初她误信了这些故事,制作了纪录片初版《疾风烈火1967》,但后来一路追寻,发觉不少情节离事实很远。

2013年起,占领中环如箭在弦。罗恩惠指出,同年底,这群香港老左被召唤上深圳开集思会,说国家需要他们动员起来,批判“占中”、抵抗外国势力入侵。罗恩惠因此与“老左”政见分歧,越走越远,关系更变得紧张,后来恶化至左派出言攻击。

罗恩惠忆及,雨伞运动爆发后,“左派”中人经常传假文宣给罗恩惠,表示“看到记者、学生被打的新闻,想要打死他们”。她为此跟“左派”中人吵起来,亦越发觉到,这段历史没有过去,“50年过去,左派宣传、动员的行为,跟以前并无分别”。

2015年4月,努力搜罗六七历史素材超过两年的罗恩惠意外获得了六七时任国务院外事办公室港澳组副组长吴荻舟的《六七笔记》。这本笔记来自吴荻舟的女儿吴辉,不到巴掌大,仅存84页,记录了六七期间临时成立的“港澳联合办公室”在5月26日至8月8日之间的会议重点。当时,吴荻舟是联办“群众组组长”,负责联络香港,遇重大问题即向周恩来秘书钱家栋报告。

这本日记成为《消失的档案》最重磅的历史资料,也让罗恩惠纪录片的问题意识,自同情少年犯,慢慢转换到拆穿谎言、还原历史事件,更在制作即将收尾之际,迎来第二次转折:六七暴动,究竟是怎样发生的?

研究84页的笔记后,罗恩惠发现,“六七”盲动,是因为香港工委和左派担心不跟从大陆文革的斗争路线就会失去权力,最终胡乱鼓吹群众斗争才酿成恐怖事件。吴荻舟的笔记提到,1967年6月下旬,暴动汹涌之时,吴荻舟抵住极左风潮,截停以华润公司总经理名义订购、当时已送到深圳的8400把甘蔗刀来港,防止了一场血战。此外还有阻截广州海运局的一批枪支上岸、试图撤回递交给周恩来的报告以阻止火烧英国代办处等记录。吴辉在2016年2月的一篇文章中披露,吴荻舟在笔记中写道,“文革左的风吹下去,影响了工委对总理指示精神和港澳长期方针政策界线的分寸。”

罗恩惠表示,她这些年采访过很多人,认识了很多曾身陷囹圄的“左派”,但他们很少高喊“爱国无罪,反殖有理”,坚持自己没错;“他们只觉得自己被玩,随之然被抛弃,却一直吞声忍气”。她如今仍然对一位曾任工会“书记仔”的老婆婆的经历念念不忘:

1967年7月下旬,港英政府开始搜查工会,工会慌张。为了宣示“反英”姿态,工会不顾当时禁止张贴煽动性标语的紧急法令,着“书记仔”贴《大公报》、《文汇报》到大楼外,当“书记仔”及同伴们正在张贴报章时,埋伏在大楼附近的警察马上包围并拘捕他们。

“书记仔”被判监一年多,坐牢后,她弟弟告诉她这样一幕——当时他踏单车经过,看到“书记仔”被捕上车;与此同时,工会一个领导正下楼,一看到警察捉人,即朝另一边拔足逃走。后来,“书记仔”一出狱便找领导当面对质。领导听后,若无其事地回答:“当然啦,蛇无头不行,我当然要走。”“书记仔”把这句话记了一辈子。

“原来领导在出事后不保护大家,而是逃之夭夭。他们最后不用坐牢,不需要负任何后果,其他人为他们负后果。”罗恩惠说。

自2017年3月8日首映,《消失的档案》全城瞩目,罗恩惠忙于社区放映和为《消失的档案》众筹,截至5月2日,项目已经筹得超过34万,放映超过33场,吸引6000多人入场观看。

这部以还原历史为志愿的影片,也激怒了不少左派。罗恩惠说,一些左派老人不断往她头上扣帽子,诋毁她“汉奸”、“走狗”,甚至最近开始诬捏她为“反华反共小丑”,但也有一些当年的亲历者,在观影后与罗恩惠分享了更多六七故事。她目前正计划巡回放映后,好好静下来写一本书,将那些未被展现的故事“放在我的口述历史里”。

这是香港人的历史,政府首先不能避而不谈

对历史话语权的争夺是一场没有硝烟的战场,真相,只有靠更多、更公开的纪念、讨论、专业研究,才能渐渐浮现。

1956年双十节,香港爆发右派暴动,事后港英政府撰写了《九龙及荃湾暴动报告书》,完备的记录了整场暴动的来龙去脉;1966年,天星小轮加价5仙,引发九龙骚乱,政府发布《1966年九龙骚动调查委员会报告书》。唯独1967年左派暴动过后,政府掩盖事件,只粗略写下调查报告《香港1967年发生的事》(Events in Hong Kong--1967),前因后果,语焉不详。

即便50年后,罗恩惠、赵崇基等导演试图从不同角度讲述六七暴动,但仍然受到各方阻力。赵崇基表示,《中英街一号》最初申请香港电影发展局旗下的电影发展基金时,被指“不够商业化”而不获资助;到禁区沙头角取景,被警方以“能探亲,能旅游,但没有拍戏这选项”拒绝;选角更是十分困难:“这真精彩,以往我认识很多演员,很熟,有些甚至说‘只要你找我拍戏,我不收钱都行’,岂料一听到是关于‘六七’,随即说‘政治要想想’、‘我还要上大陆,会不会有问题’。”

罗恩惠亦指出,《消失的档案》申请参与香港国际电影节被拒绝,她引述电影节总监称,拒播理由是影片“旁白太刺耳”,并指出该影片“零艺术成分”,但其后香港国际电影节协会其后发声明否认指控,指罗恩惠的引述失实,强调选片原则以艺术考虑先行,尽可能是集体决定。

在“六七”五十周年的当下,香港官方至今没有举办任何纪念活动、讲座,仿佛那一场历时八个月的暴动从未发生过。

而无论站在诠释历史的哪一个立场,令各方一致忧虑的是,香港仍欠奉《档案法》,历史档案保存不受保障,存放在香港历史博物馆的“六七”档案残缺不全。

石中英忆述,早几年,他曾经致电写过《英方绝密档案曝光——六七暴动秘辛》、任职过《经济日报》的梁家权,询问能否把英国解密档案买回香港,“他立刻说:‘不要玩我吧,我找了五个记者,留在英国五个月,出了这本书,到现在七年了,还未卖到两千本。’请问民间怎样做?”他接着讲,英国广播公司新闻(BBC)存有齐全的“六七”录像,“用最好的八厘米电影,问题是有没有钱买,单单几秒钟就收逾千英镑,民间何来有钱?政府又为什么不出钱?”

我一直不理解,明明六七暴动就是一个大学研究议题,本应为一门大学的课。英方、中方,以致周边板块利益,如何让事件产生变化,大家有不同的 presentations (表达方式)看待事件,这样才是正常的做法。

而罗恩惠最气愤的是,当年扣押六七暴动囚犯的摩星岭集中营正在被活化改建,这个集中营俗称“白屋”,曾经扣押52名“六七”要员,是历史事件的重要现场。然而,2015年,政府计划把这个扣押中心活化改建,预计到2018年8月,就会成为芝加哥大学香港分校。“六七”真相未明,六七暴动的历史遗迹,却已一步步逐渐消失。

单靠政府不行,罗恩惠认为,大学也应该积极投入六七研究。目前,除了香港中文大学启动了六七亲历者口述历史的纪录项目外,其他一概空空如也。

“我一直不理解,明明六七暴动就是一个大学研究议题,本应为一门大学的课。英方、中方,以致周边板块利益,如何让事件产生变化,大家有不同的 presentations (表达方式)看待事件,这样才是正常的做法,”罗恩惠说,她最近积极联系与学术机构,“计划以一个学术项目来做,令这件事延续下去。”

“我们要对历史有敬虔的态度。这是香港人的历史,我不相信香港人会袖手旁观,”罗恩惠最后说道。

下面的五毛🤮🤮🤮

黄尸最可笑是当初搞占领中环时说知道这是违法的,也会承担责任,但等警察绝对起诉它们的时候,又反过来说政府起诉它们是搞政治清算政治打压,我想问问黄尸你们大脑没问题吧?当初说好的会承担责任怎么又不认账了?你们这种垃圾也配个六七比?别笑死人了。

呵呵!我就想知道,假如美国警察会如何对待类似黄尸?我更想知道,在美国如果黄尸袭击警察后果会怎么样?香港的警察太善良了,对待暴力分子能开枪却选择躲避,谁能回答我?

還原自己的歷史是香港人的權利,也是責任。。。

中共对自己做的反人类罪行永远都是采用掩盖历史的办法,实在无法掩盖的,就发动组织造谣进行信息污染