2016年6月,最高法宣布将重审聂案之后,端传媒记者来到了下聂村聂家,近距离观察和记录了聂家洗冤的“最后一役”,被聂树斌一案深刻改变的家庭和人生。从12月6日——最高法决定重审聂案半年——开始,端传媒一连四日刊载聂家这21年漫漫洗冤路的特写报导,此为全文版本。

石家庄市正西的山脚下,河北鹿泉市下聂村,一间不起眼的红砖民房。

21年来,在这屋子里进进出出的人,没有人逃得开聂树斌的影子。他是家中独子,腼腆,口吃,备受父母和姐姐的关爱,死的时候,只有22岁。

他是被枪决的,罪名是“强奸杀人”。家人没有见到他最后一面,甚至到现在都无法确切知道,他究竟是死于1995年春天,还是1996年深冬。

阴影笼罩了这个家庭,全村人都用聂树斌的名字吓唬自己家的小孩。

直到10年后,2005年,记者马云龙在报导邻省河南的另一宗命案时,发现犯人交代的罪案里,包括了当年令聂树斌被判死刑的这一宗。《一案两凶,谁是真凶?》一篇调查报导,揭开了冤案的盖子,也点燃了聂家的希望。

聂树斌的母亲张焕枝,找到真凶的警官郑成月,记者马云龙,还有律师李树亭,由此开始了洗冤之路。真凶已认罪,为冤杀翻案能有多难?谁也没想到,这条路竟走了整整11年,接力协助的律师至少有8人,追踪报导的记者换了三代。

2016年6月10日,最高人民法院宣布对聂树斌案提起再审后的第二天, 这条路上的核心团队再度聚集在聂家的客厅,他们知道,这场旷日持久的战争到了“最后一役”。

主人位上坐着马云龙,所有人都叫他“马总”。他胡子拉碴,声音低沉,一件墨绿色摄影马甲,冷静地指挥布局,有着与72岁年龄不相称的充沛精力。

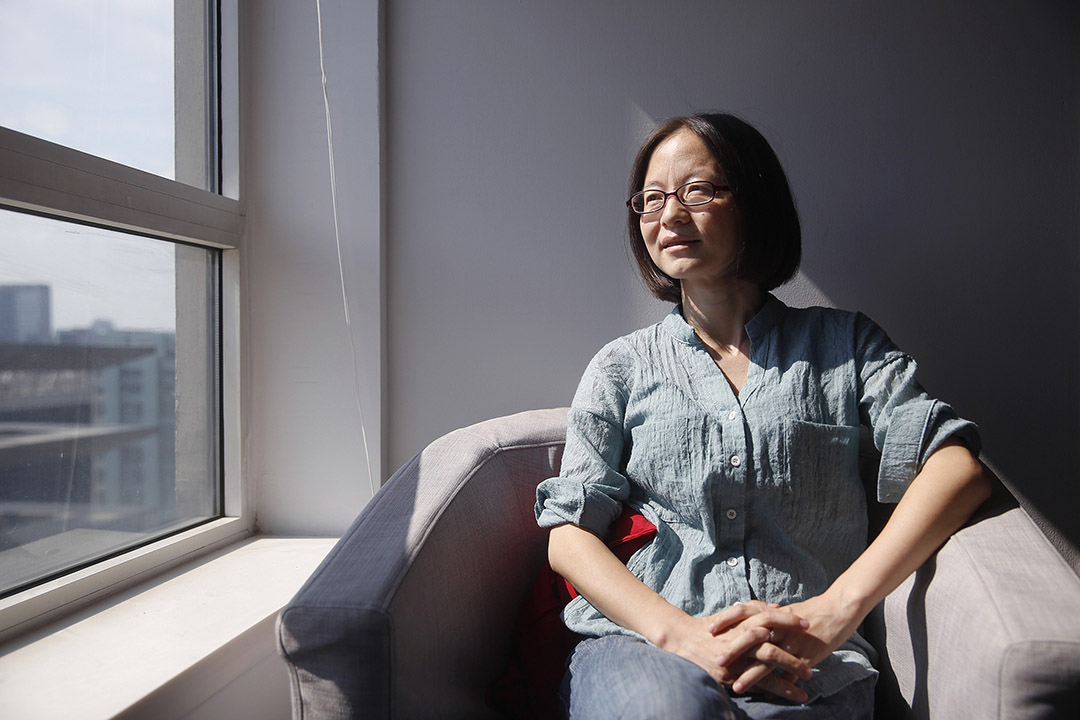

聂家女主人张焕枝坐在客厅中间的小圆桌旁,招呼来来去去的客人,“喝水喝水”。她73岁了,黑脸,短发,身子微胖,神情疲倦,但腰板总努力挺着。

矮木桌上堆着记者们带来的西瓜,摆开几个瓷碗,盛满白开水。桌旁还坐着律师李树亭。他方脸光头,河北普通话轻轻缓缓。他刚陪张焕枝从法院赶回来。从2005年接下这案子,他已经数不清,自己去了多少趟各级、各省的法院。

前广平县公安副局长郑成月像一阵风,带着两个人走进来。一个是年轻记者,一个是老访民,这也是这么多年来,围绕着聂案,最常聚在一起的两群人。

所有的人都起身寒暄“郑局好”,郑成月一屁股坐下了。

他圆脸,肚子很大,习惯用眼角扫视人,眼神警觉。落座的片刻,他又用眼角扫了一下屋里的人,拿起一块西瓜啃了一口,哇的一声,哭了。

随后的这一个下午和晚上,郑成月哭了四五回。一个大男人的呜呜哭声,牵起了整个屋子里人们的委屈和回忆。

11年来,这个团队寻找真相,穷尽所有司法程序,在每一个关键环节上死咬不放、克服障碍,要给被河北政法系统“冤杀”的聂树斌讨回公道。在这条洗冤之路上,郑成月从公安局长变成整个河北公检法的“对头”,马云龙被从全中国的媒体除名,李树亭几次陷入深度抑郁,张焕枝从无知的农妇变成目光坚定,满口法言法语的女战士。

终于到了最后一役,他们既振奋,又紧张。张焕枝说,等“树斌的案子平反那天”,要和马云龙、郑成月去村子里的大槐树底下合张影。但过了一会儿,又对着“马总”和李树亭嘀咕起来:你说高院这次会不会再次说,就是聂树斌杀的? 当初那么就给人杀了,现在真的会给我们翻回来了?

等待太久,执拗的人们终于给聂树斌一家洗刷了清白,虽然伤害已经永远无法抚平。

2016年12月2日,最高人民法院对的聂树斌案,做出再审终审判决:推翻1995年3月15日和4月25日,由河北省石家庄市中级人民法院和河北省高级人民法院作出的 ,对聂树斌故意杀人罪、强奸妇女罪的一审和终审死刑判决,判处聂树斌无罪。

与儿子的最后一面:他有话要说

儿子死了整整21年,这21年的过往,和有关21岁儿子生前的一切,张焕枝讲了无数次。很多细节已经忘了,有的却终生不忘。

出生于1974年的聂树斌是家中独子,初中毕业,在与石家庄毗邻的鹿泉市的一所校办工厂做焊工,老爹聂学生在石家庄联碱厂工作,姐姐是当地乡村学校的老师,妈妈耕种二亩地。在20岁之前,他的生活算得上顺利。唯一的烦恼是,因有严重口吃,聂树斌性格自卑,从没谈过恋爱,见到陌生人和女人会害羞,几乎没有朋友。但是家人宠着他。1994年,姐姐聂淑慧给他买了一辆蓝色山地单车,这是村里的第一辆时髦车,谁也没想到,不久的日后,它给聂树斌招来致命横祸。

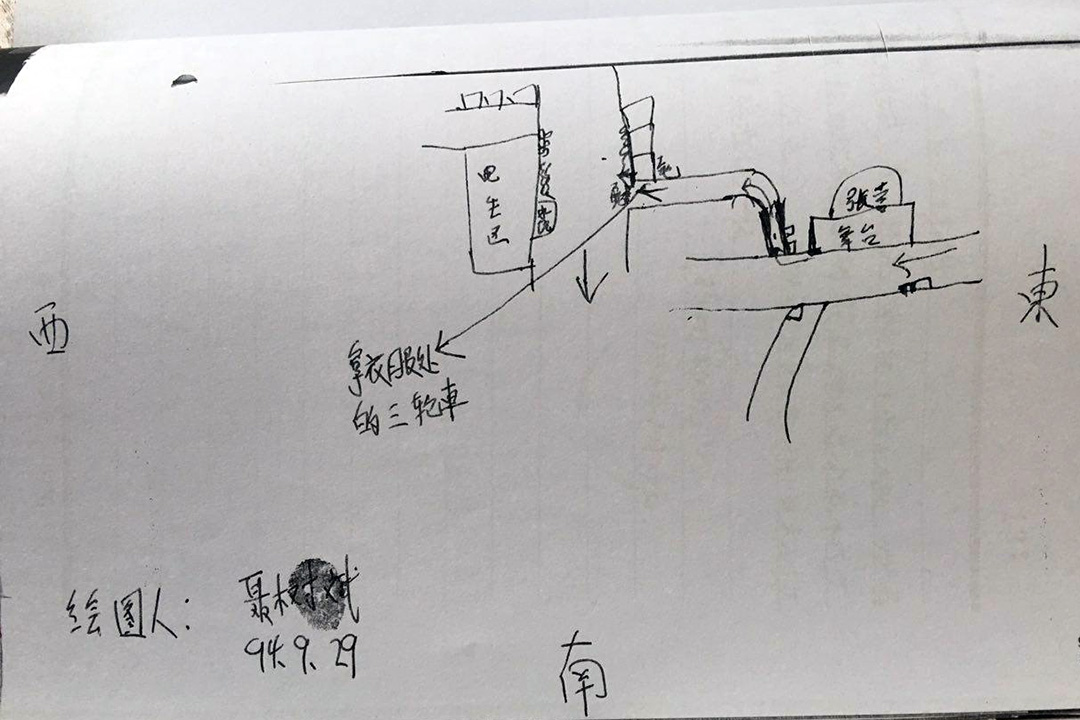

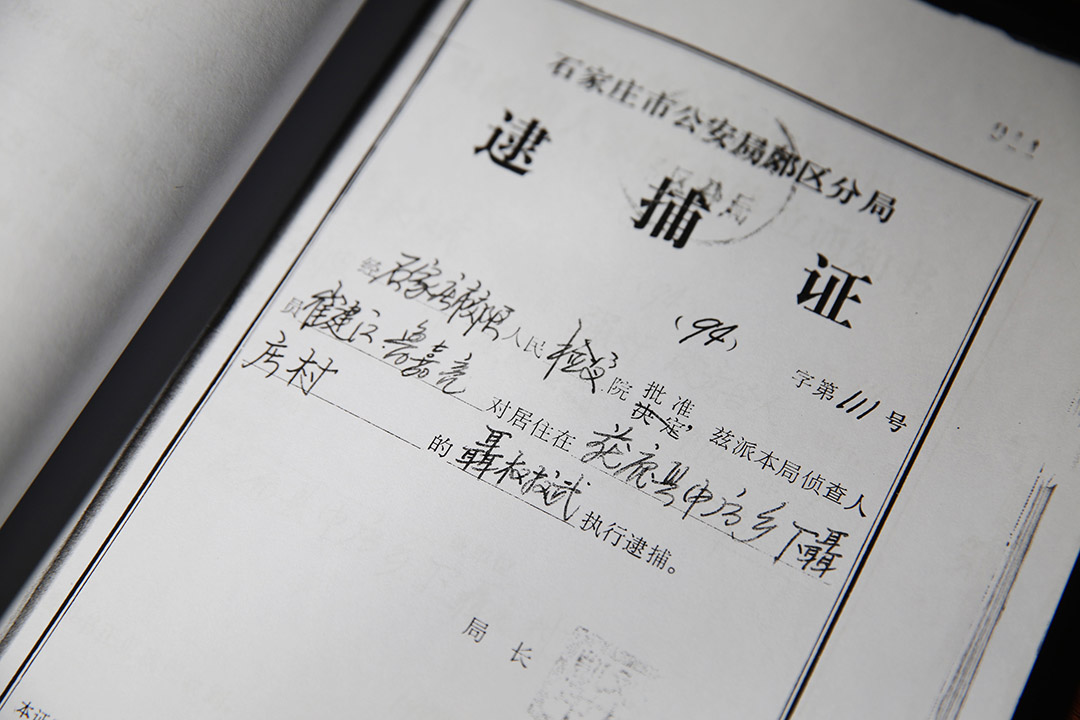

1994年9月23日,石家庄市郊区公安分局的几名警察来到聂家, 张焕枝才知道前一晚没回家的聂树斌被抓了。警察拿出一张照片问张焕枝,这是你家的吗?照片上显示一件女式上衣,没有血迹。张焕枝在迷惑中否认了。警察随后又来搜查了三次,拿走一个日记本,他们说聂树斌因有作案嫌疑被逮捕了。什么案子?什么嫌疑?惊慌的家人询问详情,警方没有透露更多。

几天之后,一张逮捕证送到聂家,上书“聂树斌因犯有强奸、 故意杀人罪行,于10月9日执行逮捕”。聂树斌的父亲,在工友们眼中老实至极的聂学生发了疯,狂喊着“我儿子不是这样的人!我儿子不是这样的人!” 拒不签字。 警察说,签吧,你儿子自己都承认了。

张焕枝记得自己最后一次见到儿子,是1995年3月12日, 只有两分钟。

“他背对着门,我喊了一声 ‘树斌’,他原本双手捂着脸大哭呢,放下手,看见是我,猛一下不哭了,只叫了一声妈。他旁边有四个法警。我推门想往里走,还没走到他那里,法警就把我推出来了。”

那天,石家庄市中级人民法院不公开审理聂树斌抢劫杀人案,因“涉及隐私”,作为被告家属的张焕枝也不让进。在法院门口马路上等着的时候,她看到两个法警把儿子从警车上押进了法院。一个多小时后开完庭,在主审法官康平和法庭指定律师张景和的陪同下,她在法庭后面的一个小屋中看见了聂树斌。

张焕枝老远就听见儿子在大声哭。“他背对着门,我喊了一声 ‘树斌’,他原本双手捂着脸大哭呢,放下手,看见是我,猛一下不哭了,只叫了一声妈。他旁边有四个法警。我推门想往里走,还没走到他那里,法警就把我推出来了。”

二十多年来,她向媒体无数次回忆起这段细节。她说,总觉得儿子有话要说,但是聂树斌口吃,啥也说不出来。

事后张焕枝得知儿子在法庭上 “承认了罪行”。张景和律师说证据不足,无人证、物证,只有聂树斌的口供,他做的是有罪辩护。

4月28日,聂学生去看守所送衣服,看门人随意说了一句,别送了,你儿子昨天就被枪毙了。

聂学生脑袋发蒙骑车回家,告诉躺在床上的妻子,儿子已经被枪毙了。“不敢相信这是真的,他们咋会不通知我们家属就秘密枪毙了呢?”

他们甚至不知道,法院枪毙人是应该要有判决书和通知的。

被害人康菊花家的处境也同样惨淡,女儿被杀,康家申请的6万元经济赔偿,聂家拿不出来,聂学生一个月工资仅27元,东凑西凑2000元给康家送去了。3天后,聂家从火化场领回聂树斌的骨灰。

“满眼的娃娃,哪一个是我的儿啊!”

1997年,有人来给聂家介绍阴亲,一个比树斌小6岁的女娃,死于白血病。张焕枝想让儿子 “死了也能成一个家”,就接了这门亲,给了女方家长两千元彩礼,一起吃了一顿饭。但两家人并不走动。聂树斌的坟头低矮,里面埋着他和阴婚妻子的骨灰。但现在回头想,亲友们已经不敢确认,那是不是聂树斌本人的骨灰。

接下来的很多年,出了强奸杀人犯的聂家小院,成了全村人教育孩子必然会举的反面典型。

“再不听话,也像聂树斌一样被枪毙了去!” 走在下聂村的巷子里,聂学生不止一次听乡亲在家呵斥娃传来的怒吼,一声声震着他耳膜,老汉擦把泪,装作听不见,脊梁骨却挺不起来。

也有亲友主动上门。聂学生快退休了,他在石家庄联碱厂算有稳定工作,原本儿子可以去接班,现如今,聂树斌被枪毙,顶替名额被空出来,成了被众人眼热的肥缺。远亲近友排着队来说,希望聂家让出名额,给自己家的孩子。聂学生死顶着,没松过口。

厂里车间里安排聂学生带学徒,一群十八九岁的年轻小伙,淘气爱玩不听话。每天下班回来,聂学生都跟老伴哭:“满眼的娃娃,哪一个是我的儿啊!”

在崩溃边缘,聂学生两次吞药自杀,都被救下,没死成但是落下了残疾:偏瘫,拖着棍子才能行走,生活却几乎不能自理。熟识他的人说,聂学生性格发生很大变化,经常瞬间爆发狂躁症状。直到今天,他每月从厂里领的退休工资,是家里唯一稳定的收入。

聂家人就这样臊眉耷眼地熬了十年,直到《河南商报》的记者上门,给聂家带来一个如晴天霹雳的消息。

天上掉下来个“真凶”

2005年1月末,《河南商报》发布了一则不起眼的新闻:《河北‘摧花狂魔’荥阳落网》,说一名潜逃多年的嫌犯王书金,春节大排查中在河南被抓获。在联合审讯中,他痛快交代了自己曾经在河北强奸多名杀害4名女性。

写这篇稿的记者楚阳还了解到,河南河北两地的公安发现这事很棘手:因为有个年轻人作为其中一起凶案的凶手,十年前就被河北法院宣判死刑处决了。他将这个还未能查证的信息,告诉当时以顾问身份主持总编辑工作的马云龙。

一案两凶!直觉告诉马云龙,这是千载难逢的大新闻。“我一直希望找一些案子,让我说我一直想说的话”。他说,在中国冤杀的案件若得昭雪,只有两种可能性,一是真凶浮现,一是死人回家。

当时已经60岁出头的马云龙,毕业于北大中文系。文革末期,他曾因为“恶毒攻击”国家领导人,当做现行反革命被捕,关押期间,“四人帮”倒台,以“未决死囚”的身份,马云龙在看守所里呆了四年半。恢复自由后,辗转做了几份工,直至加入报业,才如鱼得水,并一举成名。

因着这段经历,马云龙说自己明白聂树斌被冤杀的状态:“我懂得一个被冤屈的死囚在死牢里等着被枪毙的感受。他生前如何做活死囚,最后如何度日如年,我都可以想像出来。”

马云龙点名调查记者范友峰和楚阳,再赴河北,进一步查找案情的关键细节:这个被冤杀的“假凶”是谁?受害人又在何地?当时的石家庄公安是谁承办的这个案子?当初如何就下了死刑判决?

两个记者从已经被捕的王书金入手调查。他们在河北省广平县公安局,见到王书金专案组组长、广平县公安局副局长郑成月。

“他个子不高,有点黑,说话不太客气,比较直接,一看就是老刑侦,很不好打交道的那种人,” 范友峰回忆。郑成月告诉他们,审讯进行得很顺利,王书金“竹筒倒豆子似的”交代了三起强奸杀人的具体地点。不过,关于可能替王书金顶了罪的那个年轻人,郑成月只说:“一个大概姓聂的,在石家庄西郊。”

“我懂得一个被冤屈的死囚在死牢里等着被枪毙的感受。他生前如何做活死囚,最后如何度日如年,我都可以想像出来。”

根据这仅有的线索,两个记者在石家庄郊区的村子里大海捞针般问了三天。他们不停地换出租车,向出租公司打听,来来往往的几百个司机没人知道这起杀人案,最后还是一个村干部帮忙锁定了下聂村。在村头的一棵二百多年的大槐树下,记者们终于见到“神情恍惚”的张焕枝,走进了被“凄风残雨笼罩”的聂家。

张焕枝回忆自己初见范友峰时,满腹疑问,“他们啥都不明说,只是说帮助调查案子。我问,你们河南的记者调查这个干啥?他们也不回答。”

第二天,张焕枝领着他们去找十年前聂树斌的辩护律师张景和。在石家庄市区的一片平房内,高高个子的张景和态度很不好,不愿意透露辩护过程。范友峰询问出,张其实是司法局的干部,没有律师证。而按照规定,法律工作者不能以律师名义收取代理费,更不能对当事人谎称自己是律师。范友峰回忆,张景和认为聂树斌就是杀人凶手,他对自己辩护的案子,没有疑问。

“我一听生气了,就质问他说,既然没有疑问,你还辩护啥,还收人家聂家两千块律师费?” 范友峰和张焕枝又向张景和要聂案的判决书,却被告知,在搬家过程中 “丢了”。

第二天,范友峰指点张焕枝带着女儿聂淑慧 “赶紧找关系,去石家庄中院要判决书”。张焕枝找到了一个朋友,带着她们在法院的档案室看到了判决书。这也是事发10年之后,她们第一次看到判决书。

范友峰专门嘱咐聂淑慧,尽量给判决书拍照,“也许这就是唯一一次机会。” 但拍照和复印都没有被允许,聂淑慧于是摘抄了基本案情,交给了范友峰。

当记者再联络法院时,法院以各种理由推搪,判决书已经看不到了。法院线索断了,两个记者又从当年经手聂案的警察继续调查。

“案子都过去十年了,我也不知你们问这事的目的,这事难办。对聂树斌一案我记得太清楚了,但就是不能告诉你们细节。”

当年聂案所在片区桥西裕华分局政治处的民警张建勋,给了记者一个名字:焦辉广,说他当时曾参与办理过聂案,对案情细节特别清楚。记者辗转找到了已经调任东华路刑警中队中队长的焦,他非常警惕,只说自己参与过破案,写过一篇通讯,发表在报纸上,但不肯多说。“案子都过去十年了,我也不知你们问这事的目的,这事难办。对聂树斌一案我记得太清楚了,但就是不能告诉你们细节。”

采访结束,焦辉广指着范友峰说:“你这次走不了啦。”楚阳发现,警察们把他们锁在了二楼。范友峰将楚阳安抚到一边,与焦辉广周旋了一阵,才得以脱身。

两位记者在《河北法制报》、《燕赵都市报》和《石家庄日报》社的档案室内翻查了3天,搜遍所有2月至5月期间的法制新闻、头版和国内版消息,终于在1994年10月26日《石家庄日报》的二版上,找到了这篇焦辉广所写的通讯稿:《青纱帐迷案》。

《青纱帐迷案》中写:

“在指挥员的严密部署下,一张查寻和守候骑蓝色山地车男青年的天网悄悄铺开。9月23日下午6时20分,骑蓝色山地车的男青年终于又出现在电化厂平房宿舍,被守候的侦查员张日强和杜同福当场擒获。”

“经审查,此人叫聂树斌,今年21岁,是鹿泉市综合技术职业学校校办工厂工人,他只承认调戏过妇女,拒不交代其他问题。干警们巧妙运用攻心战术和证据,经过一个星期的突审,这个凶残的犯罪分子终于在9月29日供述了拦路强奸杀人的罪行。”

“8月5日下午,他游荡中从张营村偷走一件半袖衬衣,行至新华路检查站附近时发现康老汉的女儿骑车驶入田间小路,便尾追上前将其撞倒,拖至玉米地打昏强奸,又用衬衣将其勒死。事后的一个多月之后,他又出来蓄谋强奸作案,没想到刚露面就落入了法网。”

这是聂家第一次见到官方描述的案情经过。也是在律师见到所有案卷之前,唯一可找到的,对聂树斌案情经过的官方描述。

媒体联动:揭开一案两凶

2005年3月,河南郑州,马云龙看到记者的初稿,觉得案情仍然太模糊。他自己又跟着楚阳去了趟河北广平县,拜访郑成月,想从王书金的角度再突破。

郑成月回忆说,王书金的记忆力惊人,十年前自己干的几起案件,都一一指认了犯罪现场。在石家庄,他详细地描述了自己如何把一个骑自行车的高个子女人拖入玉米地,强奸并掐死。他供述的关于强奸过程的细节,包括现场地理特征,都与现场物证高度吻合,比如作案玉米地的位置朝向,比如受害人康菊花身上有一串钥匙,作案后被他扔在脚底下。这样的细节让郑成月从刑侦角度坚信不疑,石家庄西郊玉米地里的女奸杀案, 就是王书金所为。

但郑成月与石家庄郊区分局的同行交涉多次,却要不到当年玉米地案的勘查“现场记录”,无法比对证据。广平县公安局也曾给石家庄相关分局发函五六次,要求调查石家庄玉米地一案,未得到任何回复。

如此,郑成月迟迟无法向检察院移交侦查案卷,推进程序。

在签版前一晚,马云龙告诉报社通联编辑:向全国100多家报纸传送此稿,欢迎转发,“不要稿费”。

陷入两难时,好友劝他:“你找个记者把这事捅出去,就有人管。”范友峰和楚阳第一次找上门时,郑成月还犹豫着没打定主意;到马云龙与楚阳二度上门,他下了决心。他和马云龙形成默契,要用媒体把“一案两凶”的盖子揭开。

在新材料的基础上,稿件更新完成。最后,两三个记者一起署名,马云龙决定把自己的名字放在最前面,他对记者说,有责任,我承担。

他们计划在2005年3月15日,中国的“消费打假日”这一天发稿,标题就叫:《一案两凶, 谁是真凶?》。在签版前一晚,马云龙告诉报社通联编辑:向全国100多家报纸传送此稿,欢迎转发,“不要稿费”。

当时中国互联网初兴,门户网站和BBS论坛百花齐放,市场化媒体上的调查类报导也正蓬勃发展。2003年广州的孙志刚事件,学者、记者、律师联手推动收容制度的废除,民间公共参与的热情正高涨。马云龙本能地感到,这单新闻“没有独家”,要想形成持续的关注,必须借助所有媒体的力量。

果然,报导一出,多家媒体转载,举国哗然。各路记者都冲向核心信息源石家庄。河北省委不得不召开新闻发布会,承诺立刻成立聂树斌案调查组,一个月内向社会公布结果。

马云龙以为,真相很快会大白了。

律师团初成:聂案、王案一起查

趁热打铁,《河南商报》的记者们开始帮聂家找律师。有人推荐了李树亭。

1964年出生的李树亭是调查记者出身,石家庄人,曾供职《燕赵都市报》和《河北日报》。他在邯郸和唐山两个杀人案中,令辩护人无罪释放并获得国家赔偿。《一案两凶》一文见报的当天,楚阳陪着张焕枝和女儿寻到李树亭的律所,四层楼爬上去,老妇又急又累,一下子跪在李树亭面前不起来,请他接下这“天大的案子”。

李树亭不敢立刻答应,他先分析了申诉聂案会面临的三个难关:一、案发太久,调查取证会非常困难,当年的知情人或证人,也许会记不清或不愿意说。二、如果是冤案,公检法有关部门可能都不会配合,翻案会损害他们的执法水平和司法形象。三,如果当年办案人员曾立功升迁,这些人会为了政治前途不受影响,千方百计阻挠案件的调查纠正。

张焕枝听后,长跪不起,李树亭也只好反跪下来。这是无法推辞的请求,李树亭第二天就与聂家签了风险代理(注:打赢官司支付律师费)律师委托书,正式加入申诉团队。双方约定,如果有一天伸冤成功,国家给聂家的赔偿,20%会给李树亭的律所。不过李树亭后来说,没打算过拿这笔钱。

这时,媒体的调查开始指向聂案背后可能的司法黑幕。冤案到底如何形成?问题问到这里,艰险之境慢慢浮现。

继《河南商报》之后,最早介入调查、也是持续时间最长的《南方周末》记者赵凌回忆:“公检法如铁板一块,很难突破。”

在当年最初阶段的采访中, 她曾辗转找到石家庄市中院院长秘书,被告知:“中院正抓紧调卷审查,同时和检察院、公安机关正在沟通......一定会给大家一个结论。如果结论真是错案,我们将按照最高法的错案追究制度进行处理。”依据1998年中国最高人民法院的《错案追究责任办法》,一旦错案成立,法院将依程度不同处理相关责任人:检查、通报批评、纪律处分、司法处理都有可能。

赵凌在当时的报导中记录了自己的处处碰壁:

10年前办案的刑警,关机。“在记者多次短信的追问后,他最终回复短信:可以负责地告诉你,我不是办案民警。”

10年前聂案的公诉人“拒绝接受采访,但侧面表示聂案当时证据十分充分,足以认定。”

10年前的主审法官说:“当时调查证据比较充分、比较扎实。我现在不能说这个案子错了,也不能说对了。按领导说的算,领导怎么说,我就怎么定。”

“公检法如铁板一块,很难突破。”

赵凌在聂淑慧的帮助下找到时已70岁、法院给聂树斌指定的律师张景和。没敢亮明记者身份,谎称自己“是检察院系统的”(她上一份工作在《检察日报》),赵凌问张景和,聂树斌是否向律师说过自己挨过打。张坚持说没有,还坚持说在三次律师会见中,聂树斌从未喊冤。这一次之后,再没有媒体找到张景和。

郑成月曾在第一波媒体采访中信心满满,他还反复对张焕枝说:“你要相信政府,相信组织的调查,相信我。”

但很快,赵凌发现郑成月也开始沉默了。直到多年之后,郑成月才承认,河北成立的工作组,在调查聂案的同时,也开始调查他本人。

感受到气氛的微妙转变,马云龙意识到,除了聂树斌案,还要赶快给王书金找律师——如果聂案还未查清,而王书金这个“真凶”死了怎么办?

当时,中国的死刑审批权还没有收回到最高院,各省高院就有权判死刑。而王书金身负多起命案,本人又供认不讳,人证物证俱在,如果进入司法程序,被判处死刑甚至立即执行的可能性非常大。

为了确保留下这个“活人证”,掌握王书金在看守所的动态,并设法从他的案件审理中获得更多与石家庄玉米地奸杀案有关的司法证据,证明聂树斌的无辜,马云龙在朋友介绍下,找到了北京律师朱爱民。他这样形容:1955年出生的朱爱民的特点是面对媒体殷勤稳重, “相对好被团队操控”。

李树亭、朱爱民、马云龙,聂案申诉团队初成。

他们首先定下方向:聂案、王案必须“两案并一案”,一起打。一方面,聂案要极力申诉,另一方面,律师尽快会见王书金并随时向公众披露信息,要通过合法渠道了解到王书金的所有情况,配合聂案的申诉。

此时,谁也没想到,这个眼看就要查清楚的案子,会再拖上11年。

王书金案:形势开始起变化

广平县看守所找不到王书金。自从朱爱民接手了王的案子,很长一段时间他都没能见到王,甚至不知道王被羁押在哪里。

曾是王书金专案组组长、媒体最重要的“内线消息源”郑成月也不说话了。

一直到9年以后,2014年,郑成月才向媒体断断续续地披露,2005年3月15日,媒体揭开一案两凶之后的这段时间,发生了什么。

2005年3月16日,《河南商报》发出报导的第二天,河北负责政法工作的省委副书记刘金国组织了一次公检法三方的联席会议。在场的有河北省高院、省检察院、省公安厅的人,他们叫了郑成月去汇报,但没有向他介绍在场听汇报的成员。

会议上,郑成月记得,石家庄刑警队纪委说:“我们接到聂树斌案和王书金承认是凶手的案子以后,对当时办案的郊区公安分局的民警逐个进行了询问。确认没有刑讯逼供,聂树斌是主动供出了犯罪事实。”石家庄中院管刑事的副院长则拿出聂树斌案卷,说:“聂树斌口供和交代都是自己主动的,证据确凿充分,杀聂树斌准确无误。”

“刘书记,只要接触过王书金的人,可以确定99%是他。”

刘金国又让郑成月汇报王书金对案情的交代。郑成月详细回忆了王的说法:“2005年1月18日,王书金在河南荥阳公安局刑警队供述出了1994年玉米高的时候,在玉米地杀死了一个女的,他回到广平以后,又如实地说了这个案子,我们带着他去辨认了现场,他准确地指认了现场,我们问了玉米地主人、村里的干部,都无误。更详细的是,他不仅说把裙子脱下来,还说了在她身边发现一串钥匙,拿着走时,死者是头东脚西的。他走到小道上,想拿了钥匙怕被警察发现,又回去扔在了女的脚后大概一米远处。我想这个细节都能说清,如果不是作案人员,是说不清的。”

刘金国追问:现场有没有这串钥匙?

公安厅的人说有。

刘金国又问:“聂树斌交代了吗?”

“没有。”

最后,刘金国问郑成月,他认为王书金作案的可能性有多大。 郑成月不假思索:“刘书记,只要接触过王书金的人,可以确定99%是他。”

刘金国当场宣布成立两个专案组:由省公安厅刑侦局牵头,广平县公安局配合,对王书金案进行严格调查;由河北省高院牵头,石家庄中院配合,对聂树斌案进行复查。

这让一直热爱警察事业的郑成月非常振奋。

但是形势很快就不对了。河北政法委的联合调查组,把王书金从广平县看守所押往河北邢台异地羁押,在邢台看守所关押了6个月,卷宗也都拿走了。

联席会议之后一周,刘金国调任公安部副部长。而联合调查组对聂案和王书金案的复查,持续到2005年8月20日左右,然后就宣布了结论:河北省政法委2005年第37号会议纪要决定,对聂树斌案不起诉。

2006年开始,因为一个案件的投诉,河北省纪委组成调查组,开始经年累月地调查郑成月,郑成月觉得这都是因为他在聂和王的案子里“说了真话”造成的。

他说原本认为自己破获了一个重大案件,可以完成一个旧案的昭雪,但很快发现,找到真凶,会让当初参与抓捕、审讯、审判、处决聂树斌的所有石家庄和河北公检法系统的同志们,难为情。

聂树斌案:打开的门一扇扇被关上了

另一边,开始为聂案在法院系统寻求司法救济的张焕枝和律师也发现,一扇扇将要打开的门,又被硬生生地关上了。

根据中国法律规定,要为聂树斌的冤案纠错,首先要推倒石家庄中院的死刑判决。方法是拿着判决书去向高一级法院申诉。

曾在石家庄中院档案室一现真容的判决书不见了。张焕枝、聂淑慧、律师李树亭一次次向石家庄中院和河北高院索要,均告失败,拒绝的理由多种多样,有时说法院正在调卷,有时又说,虽然按照1996年修订的刑事诉讼法及最高法院司法解释,判决书必须送达被告人近亲属,但聂案发生在1995年,是1996年前的旧案,所以拒绝提供。

雪冤之路就这样卡在低级的程序障碍里:拿不到判决书,就无法进行申诉和申请再审。

2005年4月,同情张焕枝遭遇的下聂庄村民约50余人组织起来,去河北高院讨要判决书。据当年在场的媒体回忆,副院长李少平很强硬:研究决定,判决书现在不给!

“就说是接到一份神秘快递,不知是谁送来的判决书。”

时间一个月一个月地过去,从法院一直拿不到判决书。张焕枝和李树亭律师想到了找当年的受害人康菊花一家。聂案判决后,康家收到了法院判决书。

但是康菊花的父亲康老汉脾气倔强。张焕枝通过乡亲关系介绍,上门找过康家,希望能复印一份判决书,但被康老汉痛骂出门。女儿遇害十年之后,康家从未走出伤痛,而新一轮的媒体报导,令他气愤于自己女儿的隐私和家人的伤疤被又一次重新揭起,一怒之下,起诉了多家媒体名誉侵权。

李树亭没放弃。摸准了康老汉脾气之后,性格温和的他不多说什么,只是隔三差五去拜访看望,嘘寒问暖,还经常帮忙写文书。一年多时间里,十几次登门,2007年4月1日, 在康老汉貌似漫不经心递过来的一叠文件中,李树亭赫然看到了聂树斌案的判决书!

从康家出来,飞奔下楼,欣喜若狂的李树亭冲去将这几页纸复印了二十份,又一路驱车去聂家,交给张焕枝这份千呼万唤才到来的判决书。

为了不给受害人家再添惹新的麻烦,李树亭嘱咐聂家人,“就说是接到一份神秘快递,不知是谁送来的判决书。”

石家庄市中级人民法院于1995年3月15日作出的判决书中,认定:“聂树斌于1994年8月5日17时许,骑自行车尾随下班的石家庄市液压件厂女工康菊花,至石郊孔寨村的石粉路中段,聂故意用自行车将骑车前行的康菊花别倒,拖至路东玉米地内,用拳猛击康的头、面部,致康昏迷后,将康强奸。尔后用随身携带的花上衣猛勒康的颈部,致康窒息死亡。”判决:聂树斌“犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身;犯强奸妇女罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。决定执行死刑,剥夺政治权利终身。”

终审判决书显示,聂树斌不服,向河北省高级人民法院提出上诉。

河北省高级人民法院1995年4月25日作出终审判决,维持故意杀人罪的原判,减轻强奸罪的量刑,但两罪并罚,仍然“决定执行死刑,剥夺政治权利终身”。

2007年7月,聂家同时向最高法院、河北高院提起申诉,要求再审聂树斌案。

河北高院的工作人员看到张焕枝手持判决书,惊讶地问:你是怎么拿到的?

根据判决书上得到的信息,聂家认为原审判决明显证据不足:没有任何人证,直接指证聂树斌对康菊花实施强奸和杀害;在现场没有提取到指纹、脚印、精斑或其他痕迹,缺乏直接物证;现场提取的用来勒死被害人的花上衣也没有查明来源。即,聂树斌被定罪完全是依据他本人的口供,没有任何直接证据。

依据刑诉法第35条规定:“只有被告人供述,没有其他证据的,不能够认定被告人有罪和处以刑罚。”另外有规定,“间接证据只有在形成完整的证据链条,且排除了其他一切可能性的情况下,才能对被告人定罪。”

2007年11月5日,最高法院覆函受理,但是,“转河北省高级人民法院处理,请你与该院联系”。从此,泥牛入海。

此后是漫长的等待。聂案团队加入、更换过各路律师,一直到2016年,9年里数任律师共向河北高院发出至少94次阅卷申请,均被拒绝或以各种方式驳回。

王书金不能死

当聂树斌案的申诉因各种理由被耽搁、拖延,陷入漫长的等待之时,另一边,王书金案的审理也进入了“想认罪却不得”的诡异局面。

尽管王书金一直坚持,说1994年8月5日石家庄郊区玉米地里强奸杀害康菊花的就是自己,但邯郸检察院坚持,只对另外四起犯罪进行公诉,不让王书金与康菊花这桩与聂树斌案直接相关的命案扯上关系。

2006年4月11日,河北省邯郸市中院一审开庭审理王书金强奸杀人案,律师朱爱民回忆,在开庭审理过程中,王书金几次主动供述在石家庄市郊区玉米地强奸杀人的犯罪事实,却先后被主诉检察官和法官以“不要说与本案无关的事情”为由喝止。

邯郸市公诉机关最后以“查无实据”为由,不对石家庄西郊玉米地案作指控。

2007年3月12日,邯郸市中级人民法院一审判决,判处王书金死刑,剥夺政治权利终身。

“我都认了,他们为啥不听我的?”

就在关心聂案的人们担心王书金被地方政法系统迅速执行死刑“灭口”的时候,2007年1月22日,最高人民法院公布消息,决定上收原本在各省高院的死刑复核权,当年2月28日生效。

王书金的死刑判决,“恰巧”在生效日之后。也就是说,只要王书金上诉,他的死刑复核就必须由最高法院来做,地方无法包办。直至今天,包括郑成月在内的很多人都认为,正是因为聂树斌案而加速了最高法院下决心回收复核权。

一审判决后,王书金坚持上诉, 理由是:西郊玉米地案未被公诉,检察院没有如实认定他的犯罪事实。

2007年7月31日,河北省高院进行了二审第一次开庭,不对公众开放。

开庭前,律师朱爱民见到王书金,告诉了他关于聂树斌的消息。朱律师觉得,这应该是王书金第一次知道聂树斌的事。

王书金愣了几秒,说: “那不行,我干的事,为啥放别人身上?”

“我都认了,他们为啥不听我的?”

这两个问题,王书金问了十几年。

在河北高院二审的庭上,他继续对杀害康菊花供认不讳,并表示不想冤枉任何无辜者——他说,知道自己的忏悔不会改变死刑结果,但仍要上诉,是因为不想让好人替自己背黑锅。杀人犯王书金的坚持,令所有人惊讶和感动。

但是二审开庭后,王书金案也如泥牛入海,归于沉寂。

等等......再等等!

曾被2005年那一根线索点燃的所有人,在充满希望地了两年之后,发现所有努力,都仿佛拳头打在棉花上,毫无声息。

在漫长的等待中,原本有抑郁症病史的李树亭律师苦闷无法自拔,2007年一度出家。

郑成月,曾经风光的公安局副局长,在2009年、49岁时被停职。在马云龙的介绍下,他到了北京李和平律师的事务所帮忙,接待来自全国的伸冤人士,以丰富的刑侦经验提供刑法建议。

马云龙,2006年因为连续发表了几篇得罪中央和河南宣传部门的稿子,被《河南商报》解聘,该报也因此停刊整顿一个月。 宣传部发出指令,从此全国任何新闻单位,不可再任用马云龙。马云龙举家迁居海南。但他每年回石家庄看老母亲的时候,会跟张焕枝联系一下。时不时也会打电话,给张焕枝鼓劲。

关心聂树斌案的人们,默默寻找让此案重回公共视野、重回司法轨道的可能。

消息人士透露,聂树斌案的快审、快杀、甚至“必须杀”,和许永跃主政时坚持“严打”有关。曾有媒体曝光,张越明确说过,只要自己在,“聂树斌案就不能翻。”

贺卫方,北京大学法学院教授,一直关注中国司法改革和死刑废除问题的著名公共知识分子,从2005年就开始撰写评论,呼吁彻底纠正聂案错误。

此后的十几年的日子里,贺卫方形容自己:“关注聂树斌案,没事就为聂树斌喊两嗓子,用一切可能的方式在所有平台上讨论和呼吁聂案的最终解决,成了我生活的一部分。”他在报纸上写评论,网络上写博客,参加研讨会,接受媒体采访,并在每年的五六十场校园和公共讲座上,用一切机会讨论聂树斌案。但2008年之后,贺卫方的个人际遇也逐年恶化,2013年以后,与几乎所有大陆的自由派知识分子一样,他的所有公共表达空间都萎缩到近似于无。

另一位著名的法学界知识分子徐昕,从2012年起,他会在微博上每晚定点推送关于聂树斌案的帖子。他有超过3000万微博粉丝,那些关于聂案的帖子,累计被转发60多万次,直至2016年6月,确定聂案再审才停止。1200天的“每日一呼”, 徐昕自己在微博上写:“经常感到绝望,不想再转了,但总算坚持下来。”

斗转星移,记者换了一批又一批,《南方周末》持续报导聂案的记者,换了三届。

在最高法院,几乎无人不知聂树斌案,但是什么力量让案件如此陷入死寂?

有熟悉中国政治格局的人,关注着与聂案有关的河北官场人士变动。

1995至1998年河北省副省长、政法委书记是许永跃,聂案正是在他的主政时发生。他后来调任国家安全部,官至正部长,直至2007年8月被免职。消息人士透露,聂树斌案的快审、快杀、甚至“必须杀”,和许主政时坚持“严打”有关。

而2007年起,主政河北公安政法工作的张越,公安出身,在官场中有“河北王”之称,并被认为与周本顺、周永康关系密切。曾有媒体曝光,张越明确说过,只要自己在,“聂树斌案就不能翻。”

此时乌云还未散去。等待中的张焕枝和律师们,从各级法院法官口中听到最多的一句话就是:“再等等!”

逼供王书金:我不翻供!

2013年6月17日下午,王书金的辩护律师朱爱民突然接到一个电话,是王案二审的主审法官刘志廷打来的。刘志廷说,王案将在6月下旬再次开庭,并补充:“你可以会见王书金,他在磁县看守所。”

彼时的朱爱民有些困惑。两个半月前,他还去过广平县看守所,那是2007年起律师们唯一知道的王书金羁押地。但发现人早被转去不知何处。两三天后,准确消息来了:6月25日上午9点,河北高院主持的王书金案件二审,将被发回到邯郸中院进行。

6月23日,马云龙说自己得到“确切内部消息”,称王书金已经被做通工作,要改口供,全面否认自己与康菊花案有关。情急之下,当晚马云龙就在博客上发表《一场惊天丑剧就要上演,真凶王书金将全面翻供》的文章,冒险公开呼吁。

后来,他这样解释过自己的举动:“打排球有一个动作叫封网,即看到对方攻击点的时候,先把那个点给他拦住,让他不敢从此过。”

6月24日上午9点30分, 律师朱爱民和彭思源在磁县看守所会见了王书金。这一次,王书金透露自己曾在审讯中被逼翻供。

“我如果承认是我干的此案,他们就打我,我说不是我做的,他们就好好待我,不让睡觉,用四五厘米宽小板子打脚心,手心。”

根据端传媒得到的两位律师笔录,王书金说,2012年1月17日,自己被押到保定市顺平县看守所呆了一个多月,随后又被带到石家庄郊区的一个地点,在那里呆了半个月。审讯过程中,调查组的人没有做笔录,但做了录音录像。

“他们问了我的成长经历,并提了一些我没法回答的问题。他们提到石家庄西郊玉米地的案子,我如果承认是我干的此案,他们就打我,我说不是我做的,他们就好好待我,”王书金说,“不让睡觉,用四五厘米宽小板子打脚心,手心”。调查组劝他只要“不趟石家庄西郊玉米地案件的浑水”,就可以“给你的女人和你的孩子办低保”,还说“你的律师达到目的,早就不管你了。”

见到律师时,王书金专门问起聂家的情况,还对自己一度被打得坚持不住就被迫改了口的行为有些懊悔:“朱律师,我实在挺不住了,没事吧?”

但是会见的最后,王书金说,不管自己是死是活,都要求法院实事求是。他告诉律师:“ 我没有翻供,也不会翻供!”

2013年6月25日上午,消失于公众视线多年的王书金出现在邯郸中院公开庭审现场。他穿着黄色看守所马甲,比被捕前照片上黑瘦的样子胖了很多,说着河南口音的普通话,思维清晰。邯郸中院采取了微博直播,中央电视台等数家官方媒体到场。

在庭审中,检方认为王书金关于被害人尸体特征、杀人手段、作案具体时间、被害人身高的供述与石家庄西郊强奸杀人案实际情况不符,王书金并非聂树斌案的“真凶”。而令人惊讶的是,检方提交的证据,来源于聂树斌的案卷,而不是对王书金供述的案情本身的侦查。其逻辑就是,因为聂案已定,王案自然不成立。

“这不是同一件衣服!证据有假!”

这荒诞的审讯中,聂树斌案的申诉律师们第一次在检方的投影仪上,看到了自己8年来一直求取不得的案卷资料:包括康菊花遇害现场的勘验笔录、尸检报告、还有康菊花家属的报案材料,等等。

坐在旁听席上的张焕枝,当看到屏幕上出现一件花衬衫——检察官认定是聂树斌勒死康菊花的物证时,突然爆发了。

“这不是同一件衣服!证据有假!”她想起了1995年9月,警察到她家让她辨认的那张照片上的衬衣。她失控地大声喊了出来,但立刻被法警制止。

庭审进行到一半,两位律师觉得案卷资料有重大纰漏,检察官的质证也有明显诱导,以案卷资料不是原件为由,要求查看聂案全部证据原件。在此请求下,合议庭宣布休庭。

终于在河北高院看到了聂树斌案的原始案卷时,两位律师发现,130多页的案卷竟被提前用鱼嘴夹分叠夹住,法官直接翻到准备好的页码,只给他们展示其中的26页, 除了几张受害人尸体照片之外,都是已在庭审投影仪上展示过的内容。朱爱民回忆,从案卷陈旧的状态来看,之前应该有很多人查阅过。

两周后,7月10日王书金案二审再次开庭。 辩控双方依然持续着之前的滑稽逻辑:辩护方想方设法证明当事人就是真凶,公诉方则尽全力阻止他交代罪行。

2013年9月27日,河北高院在邯郸宣判,驳回王书金上诉,维持死刑原判。河北高院表示,虽然王书金能够供述出石家庄西郊强奸、故意杀人案现场的部分情况,但其供述与庭审中检察员出示并经庭审质证、认证的相关证据不符,再次否认了王书金作为康菊花一案“真凶”的身份。

随后,王书金进入最高人民法院的死刑复核程序,至今未有结论。

聂树斌案:异地复查,20年后案卷见天日

2014年12月12日,最高法院决定开启对聂树斌案的“异地复查”,并指定山东省高院承担,山东高院负责复查的合议庭由5名资深刑事法官和2名书记员组成。5名法官中,审判长朱云三,是山东省高级法院刑二庭副庭长,法学博士,曾是薄熙来案二审法官。案件的具体承办法官是孟健,曾担任山东省高级法院刑三庭副庭长多年。

3天后,另一起著名的“一案两凶”案件,内蒙古呼格吉勒图案被终审无罪,尘封多年的冤案得以平反。呼格的母亲给张焕枝打了个电话,告诉她:“坚持下去,你也能等到那一天!”这给了张焕枝很大鼓舞。

公众的视线也再次回到聂案上。

2014年12月17日,马云龙召集了这些年来参与过聂案申诉的所有核心人员,在石家庄开了一次“动员会”。几路人马从不同角度总结了聂案十年积累下的核心证据,分析各路律师的风格与擅长,讨论这一步最关键的“硬仗”该怎么打,媒体和法律策略。

郑成月和马云龙力主李树亭再次出任复查阶段的聂家律师,同时一并委托了老成的陈光武。朱爱民和彭思源仍是王书金的律师,两个案子继续一起推进。

2015年3月17日, 山东高院通知张焕枝和律师们,可以进入法院,审阅聂树斌案卷了。当涉及聂树斌的3本案卷,王书金的8本案卷,以及之后多年河北法院、公安复查的6本相关卷宗,总计17本案卷终于摆在面前时,律师们震惊了。

李树亭后来告诉端传媒,这次阅卷范围之广,远远超出他们的预期。而很多当年的猜测,在看到白纸黑字的案卷后,更被确证。

李树亭说:“案卷里的漏洞如山一样多。”

比如,聂树斌9月23日被抓获,但询问笔录却从28日才开始。刑事侦查中,对被抓捕人突击审问一向是最关键的阶段,这一阶段笔录缺失,不符合侦查逻辑。后面一页笔录中,聂树斌甚至说:“前六天都是胡说的,今天说的才是真的。”那么,前六天聂树斌说了什么? 这其中是否有刑讯逼供?

再比如,形成于1994年的现场勘察笔录中,多次出现新华西路这样地点,而李树亭实地调查发现,该路段当时的名称是“石获南路” 或”石获公路”,因此怀疑笔录涉嫌后期伪造。

至少六份案卷材料上,聂树斌的签名不是本人所签。此外,卷里甚至出现一份聂树斌本人签名的上诉状,落款时间为1995年5月13日。但按照法院公告,聂树斌当年4月27日已被执行死刑。李树亭从笔迹上发现,这份上诉状上的笔迹一笔一划,足见签名者的认真程度,“事关生死,他一定认真,所以这个签名肯定是聂树斌本人的”。由此,他推断,死刑执行日期有诈。

“案卷里的漏洞如山一样多。”

李树亭仔细研究了案卷中出现的死刑现场照片。在雪地里,21岁的聂树斌被五花大绑。无论是现场的天气气候,还是和聂树斌一起行刑的人,种种线索汇整,执行日期都不可能是法院公告的1995年4月27日,而可能是1996年1月。

太多的错漏,太多的草菅人命,也让李树亭看完所有资料之后,决心一定要翻案。他与被解职的警察郑成月,重新原路勘查所有聂树斌案的案发地点,重访聂树斌和王书金案卷里所有证人,建立自己的证据链,并整理公布给社会各界,提交给山东高院。

2015年7月,从河北省委书记周本顺落马开始,多家国内媒体报导,“河北帮”倒了。2016年4月,“河北王”张越被调查,随后被“双开”。河北政法委曾在聂案中扮演的不光彩角色,包括近期媒体揭露的张越曾主持了王书金翻供,才越来越多为人所知。

听证会,最后一次对决

2015年4月28日,山东省高院复议庭就聂树斌案召开听证会。

会议连开11小时,直至深夜。山东省高院委托第三方邀请了各路代表15人,其中包括人大代表、政协委员、人民法院监督员、“妇女代表”、“基层群众代表”出席了听证,此外山东省人民检察院也指派了2名检察员出席。

听证会分三个阶段。 第一阶段开始,先播放了一个多小时由河北政法系统准备的案件介绍录像,聂案的申诉人一一张焕枝、李树亭律师和陈光武律师却不在现场,而是被安排在一间只能看听证会现场视频直播的房间等待。这时,律师们发现录像的制作风格、内容布局乃至用辞,都有可能误导听证人员对案件的基本判断,开始觉得“局势不妙”。而听证会进行了半个多小时后,律师仍然不被允许进场。陈光武发火了,提着包就要走人,被张焕枝拦住。此后,山东高院给他们调换了一个房间。这个房间掐断了听证会的直播。

第二阶段,陈光武、李树亭终于可以入场。李树亭基于之前准备的材料,一一陈述在案卷中发现的问题和新搜集的关键证据。为了这一刻,他顶住了此前不停被谈话、暗示的种种压力。他曾一度担心自己的律师执照保不住,历年辛苦准备的证据也会用不上。所幸,听证会上,该说的、该陈述的,毕竟完整说了出来。

第三阶段,则是安排给聂树斌案原“办案机关”, 包括河北省公安、检察、审判机关的人员依次发言。他们准备极其充分,对聂家代理律师提出的证据疑点,一一作出了反驳。

在听证会结束后,陈光武接受《中国新闻周刊》采访时忿忿地说,觉得“听证程序的设计非常不合理”,“从河北方面播放宣传片开始,又以河北方面对律师提出的问题进行回应后结束。前者容易让听证人员先入为主,后者则容易让听证人员轻信最后的解释”。

这场听证会,山东高院进行了微博直播,无数关注聂树斌案多年的网友紧跟着讨论议程,热议起案件细节。当走出会场的律师们发现网络舆论同样受议程设定的影响,开始偏向河北官方的引导时,情急之下,他们直接在网上公布了证据。

4月30日,陈光武公布了聂树斌被执行死刑的照片,以及其他有可能对舆论产生改变的案卷资料。 5月4日,曾接受过张焕枝委托,但没有获得进入听证会的杨金柱律师,公开了自己从陈光武处拿到的聂树斌案的全部卷宗。杨金柱的这一冒险之举打破了聂案律师与山东高院签署的保密协议。由此,聂树斌案彻底进入了“全民断案”的状态。

即便如此,聂树斌案在山东高院还是被四次延长复查期限,从2015年6月到2016年6月,拖了足足又一年。直到2016年6月9日,消息传来:最高法院决定再审聂树斌案。6月20日,设于沈阳的最高法第二巡回法庭正式接手聂案。

2016年12月2日,在再审决定下达六个月后,最高人民法院做出再审终审判决,推翻1995年3月15日和4月25日,由河北省石家庄市中级人民法院和河北省高级人民法院作出的 ,对聂树斌故意杀人罪、强奸妇女罪的一审和终审死刑判决,判处聂树斌无罪。

尾声

河北下聂村依旧很穷,22年过去了,当年村里的人觉得接替老人去厂子里上班是最好的出路,现在壮劳力都去石家庄市里打工,留在村里的是老人孩子。

因为聂树斌,下聂村的乡亲十几年里常见记者。每到聂家的案子程序上有进展,一拨拨的记者们就来,因此也吸引了各路其它冤案的上访者,常年跟随守候。这些年来,记者们换了几茬,以前是拿着本子和录音笔来的,现在多是举着手机来拍直播。

等待最高法院终审判决的几天里,记者们挤满了聂家小院。

年轻人举着手机问聂树斌的父亲:“二十二年了,你怎么想的?”

“我盼了二十二年,这是迟到的结果,迟到的正义,迟到的公平!感谢习近平总书记!我们不用揹着杀人犯的罪名了!”

聂学生慢慢地说:“聂母不容易。这么多年,不计代价要去讨个公道。多不容易啊,到河北高院,门难进,脸难看,案难办。”说着又要哭出来的模样。这些年,他早已习惯了跟着媒体的常用词,对外称呼自己的妻子为“聂母”。

12月2日上午10点34分,一直紧张低头刷手机的人群突然喊出声音:“新华社发消息了,聂树斌再审无罪!”

被记者围住的聂学生一愣,哇地哭出来:“我盼了二十二年,这是迟到的结果,迟到的正义,迟到的公平!感谢习近平总书记!我们不用揹着杀人犯的罪名了!”

“我要到坟上去,给我儿子带话,他平反了,不要再背黑锅了。我只想过普通人的平淡生活。”

聂树斌的姐姐聂淑慧拉着恸哭的老父亲的手,也大哭起来。 平静了一下情绪,聂学生在女儿搀扶下,走到院子里凳子上坐定,说:“我要到坟上去,给我儿子带话,他平反了,不要再背黑锅了。我只想过普通人的平淡生活。”说一阵,又哭一阵。

此时,张焕枝和李树亭律师在设于沈阳的最高法第二巡回法庭,亲耳听到审判长胡云腾宣读出无罪判决书。妈妈失声哭出来:“ 我的儿子回不来了,我的儿子回不来了。”

宣判结束时,胡云腾告诉张焕枝,收到再审判决书两年之内,可以对河北省高院申请国家赔偿,并申请国家赔偿法律援助。

十几年来,张焕枝在记者们的眼里,逐渐不一样了。

马云龙记得第一次见到张焕枝,全家人都是“愁眉不展,低眉锁眼,在村子里抬不起头的样子”。现在,她眼神里有了半丝扬眉吐气的光彩,腰板也似乎直了起来。“当记者成群赶来,电视上一次次播他们家的时候,他们家的感觉已经变了。本来全家人在村里已经没有人搭理了,但是有一次张焕枝去石家庄高院申诉的时候,村里竟然有36个人,浩浩荡荡地陪着她,保护着她,声援她。这对她应该是很好的感觉,”马云龙说。

这个全国最知名的冤案,让张焕枝成了全国最著名的冤案上诉人,也因为公众的广泛关注,她在公检法系统的境遇越来越好。

“有一次张焕枝去石家庄高院申诉的时候,村里竟然有36个人,浩浩荡荡地陪着她,保护着她,声援她。这对她应该是很好的感觉。”

这么多年来,她绝望,但从不批评制度,她始终不愿意相信是政府冤屈了她儿子。她总还是相信是某些坏人搞错了,她也总还是相信,政府会给树斌平反。

同样对政府抱着极大希望的,是前公安局长郑成月。 最高院再审的消息传来,郑局很高兴,憋屈十几年了,终于扬眉吐气。随着多家媒体披露了郑成月在聂树斌王书金案中的“秘密重要作用”, 以前很多不敢分享的信息,他也都敢说了。连之前多年谨慎回避的外媒,郑成月也不怎么避讳,开始接受采访。

“我郑成月还是一级警司,只要祖国呼唤我,我随时返回警察队伍去报效人民!” 郑成月对记者这样说。

马云龙则没有这么兴奋。

“我想问,22年前,河北法院系统,到底是谁决定错杀聂树斌?聂家申诉的12年来,我们始终与一股强大的阻力在斗争,一直有一股暗中的势力在阻止重审,这些人又是谁?必须追问这些问题。这些人,应不应该负责?!”

郑成月、马云龙和张焕枝曾有个约定,等“树斌的案子平反那天”,三人要去村子里那棵标志性的大槐树底下合张影。12月2日,宣布聂树斌无罪这天,刚好是马云龙72岁的生日。

在平静等待聂案最终结果的日子里,马云龙和老母亲回到了海南的家里。聂案再审宣判的消息传出来的前二十天,他的微信账户突然被关掉了。马云龙说,听到聂树斌无罪的消息,他只想说四个字:“高兴、遗憾”。“为聂家高兴,这是他们应该得到的,是迟到的正义。可是,也极度遗憾。要追问这样一个证据如此确凿,错误如此明显的冤案,要用22年时间才平反,如此艰难!这就是中国法治。”

“我想问,22年前,河北法院系统,到底是谁决定错杀聂树斌?聂家申诉的12年来,我们始终与一股强大的阻力在斗争,一直有一股暗中的势力在阻止重审,这些人又是谁?必须追问这些问题。这些人,应不应该负责?!”

“我们永远接触不到事件核心,永远不知道权力运行和博弈的秘密,生生死死的命运,谁为此负责?”

马云龙说,张焕枝给他安排了一个任务,要把这些年来关注聂案的记者,都请去下聂村聚聚。曾追踪过聂案的前《南方周末》的记者冯翔,在听到判决结果后,在朋友圈写道:“十年了,我们报导的记者换了一茬又一茬,绝大多数已经离开这个行业。这个赤裸裸探路司法不公与人性黑暗的案子,记录了我们的青春与理想,以及对这个国家的希望。又目送它们一步步化为灰烬。”

2014年,做了十几年政法记者的赵凌决定离开新闻行业,自己创业。2016年听到最高法院要重审的消息,赵凌对端传媒说,“我还是很悲观”。为什么在每一个可以纠错的环节上,都没守住,到了今天,多少人的命运因此而改变。而最后的结果几乎是“非常偶然的”。和事情的发生一样, “一个现任领导人的决心?太多的偶然性就影响了事情的反转。”

媒体、学者、律师,都是外围。 “我们永远接触不到事件核心,永远不知道权力运行和博弈的秘密,生生死死的命运,谁为此负责?” 赵凌说。

“河北高院坚决服从并执行最高法院的再审判决,谨向聂树斌的父母及其亲属表达诚挚的歉意,”12月2日,最高院判决出来大约40分钟后,河北高院在官方微博发布道歉声明。《新京报》记者把这则短短道歉声明念给聂淑慧听,问:“您接受他们的道歉吗?”

面对直播的镜头,聂淑慧低下头,扭过身,沉默。

声音

被告人聂树斌犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身;犯强奸妇女罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。决定执行死刑,剥夺政治权利终身。判处被告人聂树斌赔偿附带民事诉讼原告人丧葬费及其他费用贰千元整。判决生效后一个月内付清。

驳回被告人聂树斌及附带民事诉讼原告人康孟东的上诉;维持石家庄市中级人民法院(1995)石刑初字第53号刑事附带民事判决以故意杀人罪判处聂树斌死刑,剥夺政治权利终身及原判决第(二)项赔偿附带民事诉讼原告人丧葬费及其他费用贰千元整。撤消石家庄市中级人民法院(1995)石刑初字第53号刑事附带民事判决对被告人聂树斌犯强奸妇女罪的量刑部分;上诉人聂树斌犯强奸妇女罪,判处有期徒刑十五年。与故意杀人罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身。本判决为终审判决。根据最高人民法院关于授权高级人民法院核准部分死刑案件的规定,本判决并为核准以故意杀人罪判处被告人聂树斌死刑,剥夺政治权利终身;以强奸妇女罪判处被告人聂树斌有期徒刑十五年,决定执行死刑,剥夺政治权利终身的判决。

原审认定聂树斌犯故意杀人罪、强奸妇女罪的事实不清、证据不足。撤销河北省高级人民法院(1995)冀刑一终字第129号刑事附带民事判决和石家庄市中级人民法院(1995)石刑初字第53号刑事附带民事判决。原审被告人聂树斌无罪。本判决为终审判决。

警察跟土匪有什么区别?公检法官官相护,狼狈为奸,哪里还有公平正义可言。

這個故事,實在太沈重,太痛苦,太荒唐了。

精彩!

谢谢端传媒。

树亭焕新枝,云龙终成月。

這是我在所有報導中看到的最詳實、最長篇、最深入的了!

或许从不存在什么所谓的正义 公平 公开 这些都是我们追求的理想值罢了 古人早已树起中庸的大旗,而自由 平等 民主 法治依然被用作前进路上的符号 既然是符号 就当符号看好了 不要期待过高

惩罚和补偿呢功力正义呢

财产 配偶 器官...凡是被党的领导们看上的都是不受法律保护的 法律只保护共产党掠夺的权利