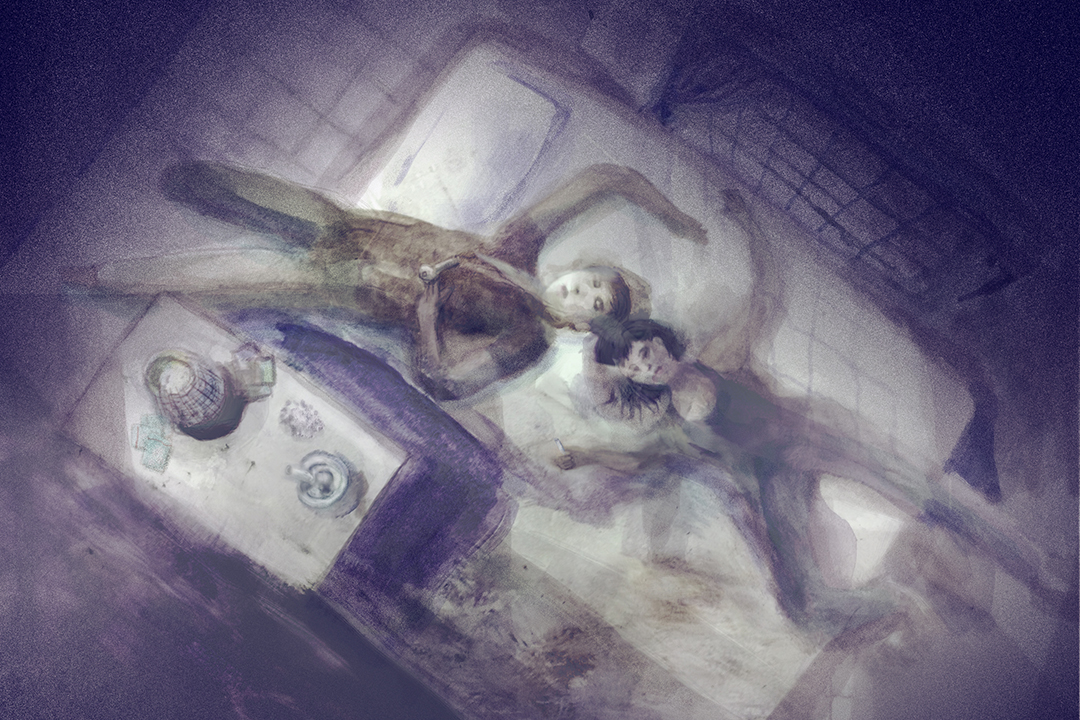

2016年7月18日下午两点,太阳猛烈,室外气温高达摄氏32度。16岁的何美茵正在家中享受着冷气,同时把厨房及厕所门打开,开着抽风系统。她穿着天蓝色连身裙,脚踏拖鞋,瘫坐在黑色沙发上。

表面看来,一切无异,只是何美茵非常消瘦,脸颊都塌陷了。而她行为举止也异常兴奋,一边玩着手机游戏,一边语速极快地说话,手指同时快速滑动手机屏幕。她身边坐着同样是16岁的两个女友,三人都是冰毒的长期服用者。

“暑假开始后,日日无所事事,就叫Friend(朋友)上来仆冰(吸食冰毒),消磨时间。”何美茵说道,吸食冰毒的过程犹如吸水烟,她将半只指甲大小的冰毒放入一个玻璃器皿的一端,将其点燃,烟雾由一边,通过壶底的水,发出“仆仆声”。她吸了一口,呼气时,嘴中飘出一阵刺鼻的,像塑胶烧了起来的气味,怪不得她要打开所有抽风系统。

何美茵吸食冰毒的习惯已经维持三年多,每月为此花费接近1000港元零用钱,常常在朋友或自己家中吸食,最近正处暑假,放假在家的她更是每两三天就吸食一次。何美茵说自己的父母对此浑然不觉。

据香港保安局禁毒处资料显示,“毒龄”(即由初次吸毒至被呈报发现的时间)的中位数由2008年的1.9年,升至2015年的最高峰5.8年,香港青年协会督导主任陈文浩解释说,毒龄持续上升,表示吸毒者越来越难被发现,吸毒隐蔽化的情况令人关注。

而为了拯救自己染上毒瘾的孩子,许多父母甚至聘用私家侦探,毒品早成了一场亲子之间的追逐战。

“反正我经常在家,他们也没什么好问”

何美茵的毒瘾,开始于2013年的暑假。当时她透过同学介绍,认识了一群失学失业的朋友,他们中有男有女,年龄由13至20岁不等,此后就常常相约在其中一人家中,一起打游戏机,他们的父母,大多很少在家。

一次聚会中,其中一名男孩突然从银包中,掏出了一张折叠起来的20元港币,打开来,是一小堆白色粉末,男孩怂恿她尝一口。“朋友给的,不用付钱,就试一下。”何美茵回忆说,当时她尝试的是毒品“K仔”。她记得︰“原来索K就是这样,感觉轻飘飘,什么也不用想。”

K仔的正式名称为氯胺酮(Ketamine),原本是麻醉药,在医学用时是一种无色的透明药水,被滥用后,则被加热蒸发成白色粉状物。吸食K仔的方法是将粉末直接吸进鼻里,透过微丝血管吸收,短时间内运行上脑,故称为“索K”。

自此以后,何美茵每逢假期,便向父母说要去同学家里玩,其实是为了吸毒。 后来,何美茵又陆续从朋友手中免费得到属迷幻剂、由植物Cannabis sativa提炼而成的大麻以及冰毒,她说自己最沉迷“冰”,“每次仆冰后都觉得好开心,会好专注做同一件事,我通常都是上网、打机,可以连续十多小时不用睡觉,时间过得很快。”

冰毒的学名为“甲基安非他明”(Methamphetamine),是一种强力兴奋剂,由于无色无臭,并呈半透明晶体状而得名。

何美茵是家中独女,父母要轮班工作,经常深夜才归家。“阿妈有时都不信我去了同学家,会打电话去检查,只要我能接听到那通家居电话,她就多半相信,最多叫我早点回去。”

慢慢的,何美茵不只在朋友家中开“冰毒派对”,当自己一人独自在家时,亦心瘾发作,于是便向朋友取得毒贩电话,购买冰毒,又在油麻地庙街的摊档另购冰壶,用衣服包裹后,藏于房间内衣柜中的暗角。

“有时起床后,没事可做,就开始仆冰。仆完冰,就不想出街。”她可曾被父母发现过?“那又没有,我收(藏)得很好。不过,仆冰后我瘦了很多,面都凹晒(凹陷),阿爸阿妈都有问过,我就说自己在减肥,他们就没再追问了。反正我经常在家,他们也没什么好问。”

每月一千港元的零用钱,她花费了大半在吸食冰毒上,“每次拎(买)1.75克,够玩2至3日,都只是300多元,有时一个礼拜拎(买)2次,也只是600多元。”何美茵说。若还是不够会怎么办?“不够就问阿爸阿妈拎(拿),再不够就直接在他们的银包攞(取)。”

由街头到室内,毒瘾青少年越发隐蔽

由于冰毒价格相对便宜但药效持久性较长,已成为现时香港最多人吸食的毒品。根据禁毒处资料显示,2016年第一季吸食冰毒的人数首次超越K仔。与K仔相比,由于冰毒在香港较为便宜和易获取,而吸食冰毒需要辅助的玻璃器具,所以吸毒者往往在室内场所吸食。

香港基督教服务处PS33一直帮助毒瘾者戒毒,其注册社工陈敏文引述香港近年的吸毒者是如何逐渐由街头转到室内。

九十年代尾,香港的士高林立,当中位于佐敦弥敦道的348 Disco,及旺角道的三层Disco意大利、金法国及辉煌星,均是青少年的夜蒲热点。在强劲的音乐下,吸引不少青少年每晚到该处摇动身体,吸食当时流行的摇头丸及K仔,“摇头丸属于社交性的毒品,食完心情会很好,很易跟人做朋友,所以在party上特别流行。”陈敏文说,这风气直至2006年7月26日,一名13岁少女在旺角道一间的士高外因吸食K仔而暴毙街头后,掀起全城要求打击毒品的声音。

香港政府于2007年10月,成立由时任律政司司长黄仁龙领导的青少年毒品问题专责小组,雷厉风行地开展禁毒战。在警方大举打击毒祸下,据香港保安局禁毒处资料显示,自2008年起,香港被呈报吸毒总人数,由14241人,下降至2015年的8598人,大幅减少39.6%。

伴随著警方的大力打击,Disco纷纷倒闭,毒瘾青少年也更加害怕。陈敏文指出︰“吸毒青少年都知道不能再在街头或酒吧一类的公开场合吸食毒品,怕被拘捕,所以纷纷转为在自己或朋友家中吸毒。”

香港保安局禁毒处资料显示,被呈报者中,表示只会在自己或朋友家中吸毒的人,由2008年占整体人数的43%,升至2016年第一季的66.1%,升幅高达23.1%。

徐永杰曾从事毒品贩卖,他向端传媒记者透露,冰毒越来越普及,是因为制作成本低、方法简单,一直以来,在广东省多个地方均有制造,而香港的冰毒正是从广东省入口,因邻近生产地,故相对便宜。

冰毒的流行甚至衍生出一种特殊生意——工业大厦内的非法“鱼档”。“鱼档”即是在商业大厦、旧楼或工业大厦内,在毫无装修的场地下,架设一部“电子钓鱼机”,钓鱼机的原理是投入硬币换取积分,透过控制游戏杆,捕捉电子荧幕上的鱼,取下积分,而积分可兑换成现金,徐永杰指︰“个场会免费提供冰毒及架生(吸食工具),因为仆冰会令人兴奋,长期“累住”(长时间专注做做同一件事)部鱼机(电子钓鱼机)来玩,个客不停入钱,我们就赚更多。”徐永杰透露,1.75克的冰毒只需约300港元,份量已足够5名客人每人吸食5小时,而冰毒对赌客的精神影响,为每部游戏机每日带来1000至2000港元营业额。

从吸毒到贩毒,隐蔽青少年深陷毒瘾

冰毒的药力令人无限亢奋,精力旺盛,但药力过去之后,会令人昏睡十多小时。

“其实我根本唔知自己第时想点(不知道将来想怎样),但阿爸阿妈永远都唔明(不明白),只系识系咁闹(只懂不停责骂)。唉,我都好大压力。每次想到这些问题,都觉得好烦,一烦,又想仆冰。”一片烟雾弥漫中,16岁的何美茵缓缓吐露自己的心声。她说吸完就玩,玩累了就倒头大睡,醒过来后又继续在家中吸食冰毒,循环往复,成为难以被社会察觉的隐蔽吸毒者。

与何美茵一样,今年20岁的李正龙也是隐蔽吸毒者,不过他不仅吸食,还参与毒品贩卖。

李正龙14岁时,从中国内地移民来港,入读葵涌一所小学的六年级,他比同班同学大两年,始终未能融入校园生活。回到家中,父母及姐姐亦甚少与他沟通。

放学后,李正龙宁愿在附近球场流连至深夜,反正家人亦从没过问他去了哪里。他在球场认识了一群同龄、正在读中学的朋友,从这些朋友那里学会了吸食冰毒。

升上中一不久后,李正龙因为经常逃学而被赶出校,从此辍学,家里也没再给李正龙零用钱。为了吸毒,他主动向毒品卖家提出要求,当上“拆家”。他向朋友筹集了1600港元,买了一个骨(约7克)的冰毒,然后拿到朋友家,分别装在小胶袋中,每袋1克,再向身边吸毒的朋友以330港元出售,一星期可赚取约700港元。

辍学后或暑假期间,正是青少年吸毒的高危期,因为空闲时间充足,更容易堕入从事与毒品相关违法罪行的陷阱。香港青年协会青年违法防治中心西贡及黄大仙外展社会工作队单位主任杨健华告诉端传媒,目前贩毒集团内骨干成员为了减少自己被捕的风险,于是将贩毒工作拆分成许多微小的工序,再引诱不同青少年负责不同工序。

对此,徐永杰不讳言︰“我们专挑选样貌乖巧的𡃁仔𡃁妹(少男少女)帮手带货(贩运毒品),最紧要不能染发,收到柯打,便用太空卡(没有登记用户资料的电话卡)找他们向拆家取货。就算那名𡃁仔(少男)被捕,也不会找到上线的人,因那些太空卡也是经常更换的。”

在徐永杰眼中,青少年其实只是庞大贩毒过程中的“一颗螺丝”。“其实冰现在香港市场约每1克售价约300港元,而同等份量在澳洲的价格为500美元(约3850港元),相差逾12倍。我们要班𡃁仔𡃁妹(少男少女)运的,是海外。”

联合国药物及犯罪办公室于2015年5月26日发出的报告亦指出,香港和中国大陆在国际毒品贸易中扮演着主要的角色。报告引述澳洲的执法单位表示,香港是犯罪集团走私冰毒的基地,几乎每日都有冰毒从香港运送到澳洲而被缉获。2016年4月13日,澳洲警方拘捕了一名19岁香港少女,落案控告她营运一个国际贩毒集团,涉及的冰毒市值1.7亿港元。

为救子女,父母聘私家侦探

为了从毒品手中夺回自己的孩子,父母都非常头痛,有的更用上另类方法,例如聘请侦探调查子女。

弘景安私家侦探社负责人Jeff Ho介绍说,今年暑假开始后收到约15宗子女调查个案,比平日的同类个案多出5倍。

每次接家长查子女的生意,Jeff都会如临大敌般:“那些父母都极度紧张,每次汇报时,我都要将所有细节说清楚,随时讲足一、两小时。”

Jeff分享了一宗今年7月初接手的个案,一名商人怀疑其16岁的儿子林子诚吸毒。事缘是林子诚的学校致电其父,指他在7月初的暑期活动全部缺席,父亲问他去了哪里又绝口不说,并且一回家便把自己关在房间。林子诚的母亲指,儿子每天晚上在她及丈夫入睡后,近11时才起床,从雪柜找一点吃的后,便偷偷摸摸外出,直至翌日中午才回家。

身为家庭主妇的母亲,见儿子中午回家后精神萎靡,一睡就是十多小时,故怀疑儿子吸毒。Jeff引述林子诚的父亲的说话︰“我有骂过他,说不让他出去,不给他零用钱的,但他就是不作声。”而母亲也没能发现任何异样︰“我去他房间执拾时,都没有什么特别,一切跟平常一样。”

翌日,Jeff翌日准备了一部安装了监控程式的新款智能手机,叫母亲送给林子诚。岂料,母亲在当晚送给林子诚后,他却放了在客厅,没有使用。

入夜后,林子诚的母亲心急如焚,频频问如何是好,又指儿子快将出门,催促Jeff展开跟踪。Jeff看见林子诚背着书包,截了的士,前往沙田一间酒店。Jeff在酒店大堂内,看到林子诚熟练地直接走向电梯,进入一个房间。房外监视2小时内,前后有十多名年约十几二十岁,打扮新潮的少男少女在房间进出,每当打开房门时,房间内都是烟雾弥漫,并发出刺鼻的气味,Jeff直言同事嗅得出是冰毒或可卡因的气味,并在房门打开时,拍到林子诚与朋友在房内吞云吐雾的照片。

翌日,Jeff向林子诚的父亲汇报详情,对方大怒,说︰“我回去要打死个死仔。”不久之后,Jeff 听说,这对父母正安排儿子去接受戒毒服务。

社工变阵寻找隐蔽吸毒者

作为前线社工,陈文浩不认同父母聘侦探调查子女,认为随时令双方关系破裂。不过,他亦坦言,隐蔽吸毒难以追查,“整个社工业界,也在摸索如何有效地找出隐蔽吸毒者。”

2016年1月,李正龙亲眼目暏朋友在家中吸食冰毒后猝死,骤然醒觉自己不能再继续下去。他想起母亲看着他时的痛心表情,“我都知她锡(疼)我,但她真是很烦。”

一直跟进李正龙个案的社工杨健华,洞悉这孩子心里的这块软骨,从引导其母亲入手,减少责骂,透过与儿子同枱吃饭多沟通,坦白用行动及语言传达关怀之情。现在,李正龙已经没吸毒,当上了运输工人。

何美茵却依旧,每当再遇到学业及家庭问题时,在父母的责骂声中,她躲到房间,关上门,继续吸食冰毒,逃避她无法面对的问题。

(为尊重受访者意愿,文中何美茵、徐永杰、李正龙、林子诚为化名。)

預防青年濫藥第一步──「請先聆聽」http://www.storm.mg/article/463926

寫得好,記者真用心。這些少年一時找不到生活目標,如履薄冰,太危險。

好看!这文章比警匪片好看多了... 瞬间想到了绝命毒师,会不会香港也有老白🤔