近年来,不少国家或地区的政治人物或公民团体倡议以“参与式预算”(Participatory Budgeting)开启市民直接参与公共事务计划、决策的另一途径。所谓“参与式预算”,指的是地区居民针对地区公共建设的需求直接提案、讨论、投票,最后由政府拨款执行。

在不同的地区,“参与式预算”推动、落实的程度不一。而美国纽约市推行“参与式预算”已经5年,无论流程和民众参与程度都日益成熟。笔者日前就到了纽约,亲身观察纽约市民实践“参与式预算”的全部过程。

为弱势者和青少年打开参政之门

纽约市推动“参与式预算”其实一开始就是为了要给那些处于经济政治社会弱势的群体--穷人、新移民、年轻人、以及其他弱势族群一个参与政治的管道,是对弱者赋权的一种改革。以是其核心的价值就是“参与”,或者“扩大参与”,并透过此参与过程,让弱势人民有一种能影响公共决策、能影响社区的“赋权感”,让公共预算切实回应他们的需求。

“参与式预算”对于弱势族群参政有什么样的帮助呢?根据 2015年的统计:超过5万纽约市民参与了投票,参与者60%是“白人以外各族裔”(People of Color);约十分之一在18岁以下;30%家户年所得低于2万5千美元;四分之一的参与者在美国以外出生,63%是女性。

纽约优先引入重要但是体制代表性不足的群体来参与,强调的是“去门槛化”和“包容性”。考验的是政府如何在不提高成本支出的前提下,一方面改善公共服务的品质,另一方面提升居民的公共参与并培养公民性。

纽约也努力让中学生提早学习如何当“公民”,因此投票年龄降低到14岁(有的议员甚至想要降低到12岁,但未被采纳)。因为其实学生经常使用住家选区附近的公共交通、公园、道路,他们其实有大量的需求。而学生的参与,又会卷动家长的参与,间接地就把社区凝结在一起。

纽约市民间组织非常发达……他们善于创造轻松有趣的气氛,有办法以一种亲切日常的语言和步调,让那些处于最边陲、参与最少的人群,愿意投身“参与式预算”。

纽约市民间组织非常发达,政府的(外包)合约与民众捐款是支持这些组织的重要来源。他们拥有可观的人力、专业、资金和技术资源,具备较强的组织、动员能力。市议员办公室往往透过他们,便很容易地能够深入社区与人群。

这些草根组织所提供的公共服务覆盖了各个阶层的人群和城乡社区,且平时就扎根于社区人群,他们善于创造轻松有趣的气氛,有办法以一种亲切日常的语言和步调,让那些处于最边陲、参与最少的人群,愿意投身“参与式预算”。如此不知不觉之间便提高了这些人群的政治效能感,逐渐去除他们根深蒂固的政治冷漠。

我们拜访的几个选区里,低收入户或新移民都不在少数。其中动员力较强的有各中小学的家长会、公共住宅居民会、房客协会(保障新移民房客权益)、各少数族裔权益组织、以及教会。

纽约的“参与式预算”是怎么开始的?

“参与式预算计划”(The Participatory Budgeting Project,PBP)是一个公民团体,它成立于2009年,主要工作就是在美国与加拿大协助不同的城市推行与实践参与式预算,也是最早将这项制度引进纽约的两个公民团体之一。

PBP先在芝加哥推动了“参与式预算”,然后将在芝加哥的经验带往纽约。它的合作伙伴是另一个民间组织“社区之声”(Community Voices Heard,CVH)。CVH在东哈林区扎根长达20多年,早期关心低收入者问题外,还包括种族、民族、宗教、年龄、性别表达、公民地位等问题,是团结穷人,为穷人争取社会福利的草根社区组织。

CVH与PBP合作,在一开始的头几年主持纽约市参与式预算的运作。两个公民团体先找到4个选区内较多弱势族群的市议员来推广这项新理念,到了现在第5个周期,已经有28个议员加入了实践“参与式预算”的行列。

参与式预算标榜市民自己提案,自己投票分配建设预算。但这些预算是哪里来的呢?

纽约市议会的议员由各选区选举产生,每个选区选出一名议员,共51名。依照议会公开制定的规则,每位议员一年都有500万美元的自由使用款(discretionary fund,类似台湾的“统筹分配款”或“议员工程配合款”)。愿意实施参与式预算的议员,可以从这500万元中抽出100万或200万,作为给选区内居民决定的额度。

有时候某些议员甚至可能拨出比200万还要多一点的金额,以满足居民的需求。另外300万到400万则由议员自己决定使用用途,但都必须使用在公共建设与社区公共需求上。

“参与式预算”本身的过程非常开放,各区的“预算代表”通常是居民志愿报名参加,并经过中央办公室的专业培训,所以也不容易出现派系垄断的情形。

这里特别要提到现任议长马丽桃(Melissa Mark-Veverito),她对推广纽约市“参与式预算”起了关键性的作用。她自己就是第一批参与的4个议员之一,那时候她还不是议长,仅是一名普通议员。

我们此行就是由议长马丽桃办公室接待,办公室负责全纽约市各议员选区的参与式预算工作总部署与协调,议长自己的选区在第8选区,议长办公室主任博尼拉(Mili Bonilla)为主要负责人,也是此次活动的主人,她向我们介绍纽约参与式预算的现况。

议长办公室有一批人专门从事参与式预算工作,由他们组成“中心办公室”。从参与式预算的时间分配来看,从每年9月到次年4月为一个周期,今年2016已经是第5个周期(第5个年度)。

参与式预算会不会出现议员自肥弊端?不太容易。因为市议员一任4年,只能连任1次,每个议员最多做8年。议员选区与选举是实施单一选区制,所以候选为争取最多票数,通常不容易走极端,多持中庸之道,也不容易偏袒少数人群。

同时“参与式预算”本身的过程非常开放,各区的“预算代表”通常是居民志愿报名参加,并经过中央办公室的专业培训,所以也不容易出现派系垄断的情形。“参与式预算”本身的过程必须接受民众的监督,该选区内潜在的竞争对手也虎视眈眈,所以很难在其中上下其手。

纽约市“参与式预算”怎么进行?

纽约市今年是第5年度实施参与式预算,今年共有28位市议员提供预算额度供民众提案、投票。“中央办公室”负责对投票的整体时程、规则、监督作出统一的布署。

与“中央办公室”平行的是一个“监督委员会”,由中央办公室、民间团体、基层代表和若干议员共同组成,提供中央办公室相关谘询意见。每个区又以该区市议员办公室为核心(纽约市议会为单一选区制),区内由十几二十名义工报名出任“预算代表”,若条件成熟则成立一个委员会。

“预算代表”承担宣传动员、搜集意见、成案沟通等工作,任务吃重。尽管有一定的流动性,但我们见到的“预算代表”都很有热情,他们多半并非高收入的菁英人士,而是以工薪阶层的人居多,女性也不少。

纽约市“参与式预算”的推动过程可以简述如下:

(一)宣传与动员:纽约市参与式预算每年从9月开始动员民众提案,由“预算代表”透过民间组织深入社区内各群体与机构,搜集各种发想与意见,然后由“预算代表”汇总提出各项初步提案。

(二)提案与沟通:各区“预算代表”或可能分成不同小组,分别负责不同功能的提案,接着与市政府各局处进行第一轮互动,各局处对于预算代表们的初步提案提出意见与回馈,判定哪些提案可行、修正后可行或者完全不可行。行政部门也会辅导他们将提案提得更为准确专业。

(三)成案与预算:预算代表针对第一轮沟通的结果回去与社区沟通、修正,提出第二次提案,并与市政府各局处再次沟通。各局处对各提案给出一个预算估计后,提案便算完成。

(四)投票与实施:隔年的3月底至4月初,各选区针对最后形成的各提案,交由选区内的社区居民投票,基本上一区选出5项,由市政府局处负责施工完成。

“参与式预算”会选出哪些方案?以2015年参与最踊跃的第38区为例,这一区共有6299人投票,每人可以从12个提案中圈选5个。备选提案包括:道路或人行道翻修;改善学校的电气设施、照明或者安全门;在学校或公共场合设置无线网路;为某图书馆增设多媒体室;翻修某些学校的厕所;加种树木,或者升级儿童游戏场等。

经过投票,最后选出6项方案,获得239万美元的预算,所获经费是24个举办投票的行政区里最多的。

各选区议员彼此之间竞争很激烈,大家都熟记去年投票数最多的是哪几个议员的选区,分别是多少票,今年每个议员的选区都卯足劲动员民众,非常希望能提高投票率,拔得头筹,5年来已经形成了一种良性竞争的内在动力。

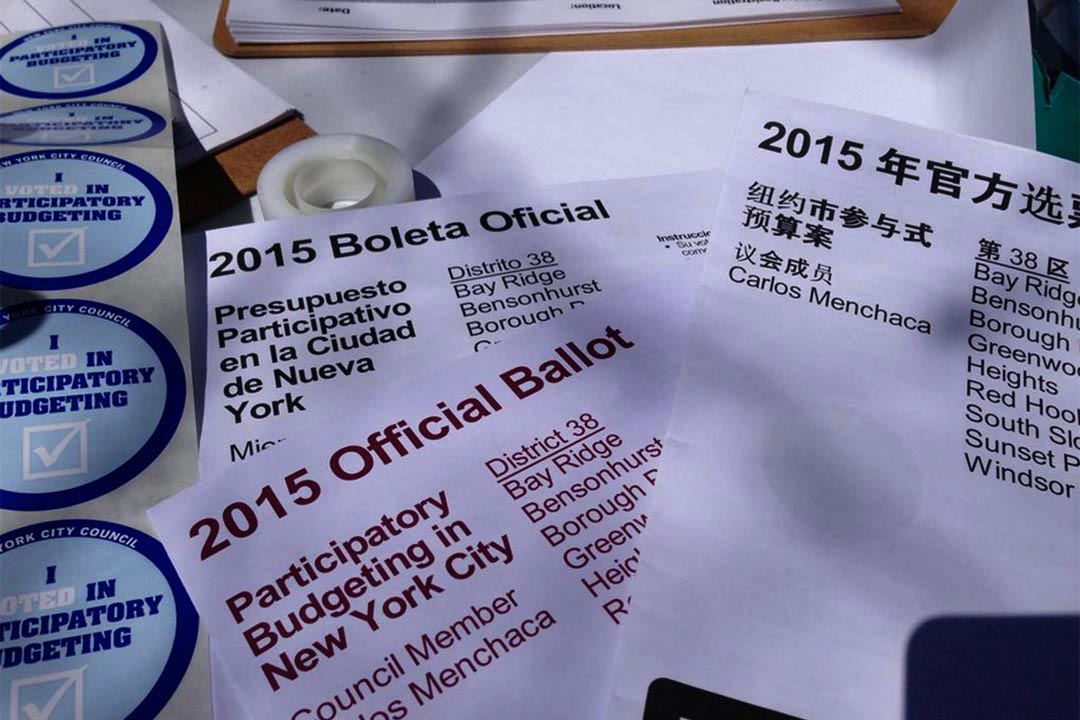

从种族、文化、语言等方面来看,纽约可说是世界上最为多元化的大都会之一,特别是众多的少数族裔移民聚居区。我们发现,纽约市“参与式预算”的选票除了有英文版外,还有多种语言的版本,包括西班牙文版、简体中文版等。此外,为了要让那些平常从不去投票的新移民参与,并不需要来投票的居民特别出示任何身份证明文件(如驾照、社会保障卡等),若无文件者,只需要填写一份“符合投票资格者宣示书”(Voter Eligibility Oath),上面载明姓名、出生日期、地址、电子邮箱与电话,就可以投票。

宣示书上最重要的栏位,是勾选是否愿意以简讯或电子信箱收取有关参与式预算的资料。这可以让组织者日后能够更方便地触及这些过去不容易接触到的社会弱势者。

有的选区工作人员更是主动积极,他们拿着iPad挨家挨户去问,你只要住在该区内,在软体上登记姓名、住址等基本资讯,可以立刻在iPad上进行电子投票。

我们在走访过程中发现,各选区议员彼此之间竞争很激烈,大家都熟记去年投票数最多的是哪几个议员的选区,分别是多少票,今年每个议员的选区都卯足劲动员民众,非常希望能提高投票率,拔得头筹,5年来已经形成了一种良性竞争的内在动力。

此外,如前所述,为了鼓励年轻人参与,甚至将“参与式预算”的法定投票年龄降低为14岁,因为许多学生使用学校或公园,他们也有他们对公共设施需求的想法,应该让他们参与表达。第38选区的万齐家(Carlos Menchaca)议员甚至希望把他这一区的“参与式预算”投票年龄降低到12岁。此议虽没有获得委员会的同意,但可以由此看到纽约“参与式预算”推行过程中,实践者不断想扩大参与的动力。

后记:

此次能去纽约参观参与式预算,这机缘要从我们研究中国的参与式预算开始。自2005年起,我们两人对中国浙江温岭的参与式预算开始进行研究,多年来前往考察近十余次,并透过此研究,与北京民间团体“世界与中国研究所”熟识。

由于近年来台湾各县市与中央部分机关也开始进行参与式预算的实验,但所采取的作法各不相同,在实践上各自摸索,台湾的参与式预算仍处于百花开放的探索阶段。有鉴于我国国内似乎没有专家真正完整考察先进国家参与式预算的实践经验,因此此次接到“世界与中国研究所”所长李凡的邀请,我们认为机会难得,因而有了这次考察访问之行。

中国现行预算法自1995年开始实行。而后随着经济社会的发展,现行预算法逐渐暴露出一些问题,如预算不够透明、缺乏监督等等。地方政府的公共预算改革近些年有一些试验,在浙江、广东、上海等地都有所涉及,例如从2005年浙江温岭市引入参与市预算,李凡及温岭市地方官员陈奕敏将这个实验与乡镇人大嫁接,让老百姓可以参与政府财政预算制定和监督。

李凡的“世界与中国研究所”近年来经常举办有关参与式预算的研讨会,已成为中国民间推动参与式预算的主要力量。中国的实践比台湾早,近年在中国其他地方也出现更多实践的案例,但毕竟不是民主政体,参与式预算在实践上障碍比台湾更大。

但不管是在中国浙江,还是新北市达观里的实验当中,我们都观察到民众、官僚对于参与式预算的陌生,因此如何进行宣传并激起民众的参与意愿是我们最感兴趣的课题。

纽约市有其特殊的社会背景与政治脉络,在纽约可行的一些做法在台湾未必都能照搬。但是我们可以从纽约的案例中发现,纽约市“参与式预算”的推行有一个很清楚的脉络:为穷人与弱者赋权。当目的感清晰,所有的制度安排才会有头绪,而不是为了做而做。在台湾推行参与式预算时,或许这点值得我们仔细思量。

(本文作者徐斯俭现任中研院政治所副研究员、 吴建忠为台北海院通识中心助理教授)

评论区 0