一场跨太平洋的重逢

“没有妈妈,你是怎么生下来的?”

随著Wilson即将升上小学二年级,这个来自同学的疑问,让身为父亲的Jude与Will,更加坚定了带他亲自拜访生命起点的决心。

8月的一个午后,阳光洒满亚利桑那州,将砾石前院晒得发烫,空气闻起来有股干燥的尘土味。前院矗立著一根银色的旗杆,顶端的美国国旗与下方的亚利桑那州州旗,在万里无云的蓝天底下缓缓飘扬。

门廊上,产下Wilson的代理孕母Emma,正带著她的两个女儿笑著等他。

“嗨!”Emma开心地打了声招呼。

八岁的Wilson戴著棒球帽,裤脚一高一低,略显腼腆地走下车。他绕过车尾,脚步带著一丝犹豫,与Emma一家保持著一段试探性的距离。Emma向著大女儿介绍到:“这位是Wilson!”

“感觉他好像从未离开过美国,像是在这个家里长大的一样。”Jude在远处拿著手机,记录下这这个难以言喻的时刻。行前他曾内心忐忑,毕竟已时隔多年,能共度一餐便已足够,没想到Emma一家的热情远超预期,仿佛Wilson的名字早已是他们生活的一部分。

“我们共度了美好的周末,”Jude回忆道,“这三天发生的事情像是一场戏,我自己都无法写出这种剧本。”这趟旅程,不只是一场久别重逢,更是Wilson探索生命起源故事的开端;而此也契合了,他们从一开始就与Emma达成的共识:他们之间希望建立的,绝非单纯的商业交易行为而已。

从深柜到人父,一个孩子的诞生与家庭的重生

时间拉回2016年,Jude与Will远渡重洋,做出“人生至今最正确的选择”。这个选择不仅让他们迎来了儿子Wilson,更意外地撬开了Jude深藏多年的柜子,让他的人生轨迹彻底转弯。

“从我有记忆以来,就不断被灌输著成年后要结婚生子、传宗接代的观念。”Jude生长于极度传统的家庭,从大学时期就与Will爱情长跑多年,对原生家庭只能选择隐瞒。早在两人交往十年之际,身边就曾有女同志友人们提议,要不要“各取所需”共组多元家庭,让一个家庭里拥有两个爸爸、两个妈妈。即使后来计划未果,但想要成为父亲的心愿,已在Jude心中悄悄点燃。

不过,“成为一名父亲”的想法,并不是在传统文化观念下隐若成形,在台湾作为一名同性恋,自始便缺乏对养育子女的想像;而这样的匮乏,则给予Jude有别于传统男同志的自我定位——当名父亲,让自己能付出爱也获得爱,并在陪伴孩子成长过程中,让自己重新长大一次,也在过程中,回望与省思自己的成长历程。

然而,生长在异性恋家庭的他,难以想像一个“没有妈妈”的家庭会长怎样。Will当时其实不觉得一定要有小孩,但仍选择支持伴侣的决定。于是,Jude开始了漫长的探索,他说自己的个性就是“有问题就去找答案”。

他们始终处在怀疑与找寻的循环中,即便解答了原先的怀疑,但更大的怀疑又让他们重新找寻答案;直到代孕过程中,他们仍未停止探问。

他四处探询,并访问身边已婚有小孩的异性恋朋友们对于男同志养育小孩的看法。他记得,一名学长告诉他,如果从传统社会来看,有爸爸妈妈的异性恋家庭是“满分十分”,“虽然你不可能是满分,但绝对也有八、九分”。另一名女性友人则反问他:“你怎么知道几年后同志家庭不会出现在电视上?”果不其然,随著台湾社会对于同志族群日益友善,知名品牌金兰酱油在广告里就曾出现“两位妈妈”一起下厨的画面。

在这场无限自我怀疑中,Jude认知到,不可能所有的疑惑都有厘清的一天,这趟探索之旅,更像是对自我的提醒与建设。他把自己与异性恋家庭相比,“有多少人做过这样的探索与建设?有多少人会因为缺少这样的探索,而质疑自己生养子女的资格?”他觉得他已经问够了自己,并对眼前的新生活逐渐自信起来,他相信Will会与他相互支持。

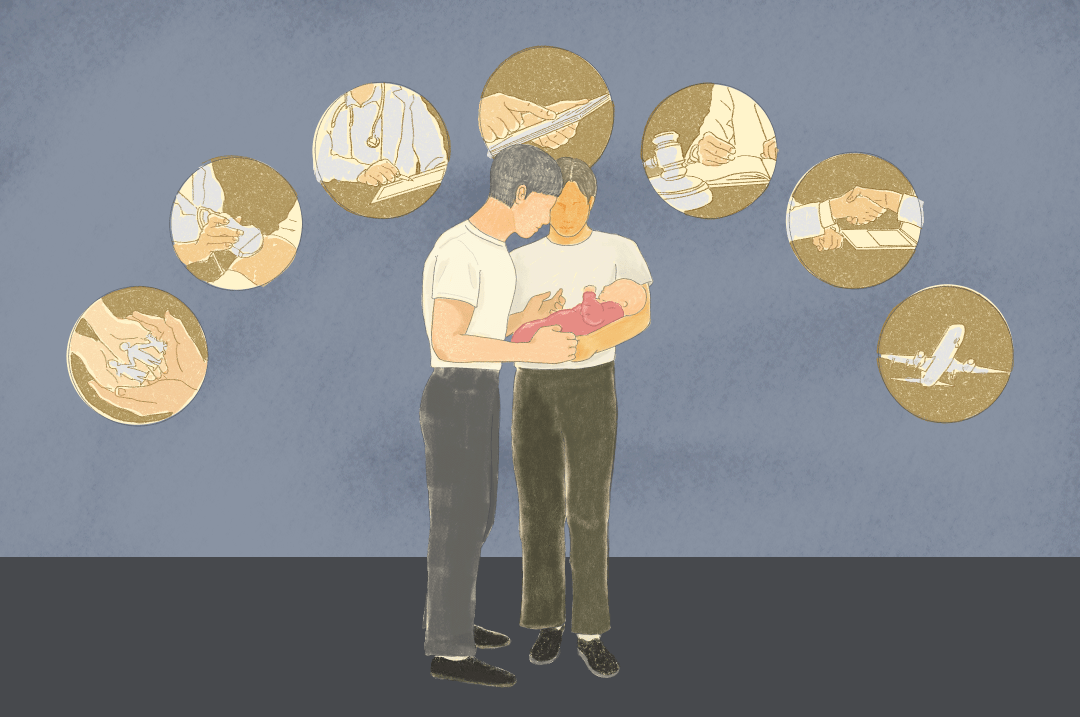

早年,同志婚姻在台湾尚未合法化,遑论人工生殖与代理孕母。许多想要有小孩的同性恋伴侣,选择到2015年前尚未禁止代孕的泰国寻求解方;经济条件更好些的,则会飞往美国或纽西兰。由于代孕所需费用高昂,Jude与Will也曾思考过,“就算我们真的有这笔钱,有没有其他更想做的事?”

直到2015年底,Jude与Will终于决定联系代孕公司,2016年正式签约。过程并非一帆风顺,起初,在媒合捐卵者时,就花了许多时间。Jude还记得,第六位捐卵者因为生父与生母有酗酒前科,不符合代孕仲介的规定而被排除,这也让他们深刻体会到,美国代孕制度的严谨。所幸,在媒合到合适的捐卵者,两人与第一位代理孕母Emma视讯后,双方很快地一拍而合。

“过程中,我感觉到对方充满善意,比较不是纯商业行为。”Jude表示,视讯前,仲介公司会严谨地要求准家长们(intended parents)做足功课,提醒哪些事情一定要亲自恳谈、哪些事情则交给律师。例如在怀孕过程中一旦发生意外,双方有哪些共识?假如宝宝出生后健康出现状况,又该怎么处理?至于代孕所需的相关花费,则一律交由双方律师洽谈。

此前,他们不是没担心过“剥削女性”的指控。Jude说,自己受到早期台湾电视剧中“顾小春”一角的影响,弱势女性迫于现实成为代理孕母,进而遭到经济优势一方压迫的无奈,让他自问:“我会不会也成为压迫的一方?”

当Jude开始与美国代孕仲介接触后,他开始慢慢地翻转过去对代孕根深蒂固的认知。“在美国制度背景下,代孕比较不是一个上对下的关系,而是高度自主的合作关系,”在Jude的经验里,他观察到美国代孕呈现僧多粥少的情况,是孕母选择合作的家庭,不是他们想要谁、就可以是谁。

他们的代理孕母Emma当年仅21岁,与在警界服务的先生育有一名三岁的女儿,并打算生养更多儿女。Jude曾问过Emma,如果在代孕过程中发生意外,导致她无法再生育自己的孩子怎么办?Emma坦承,在决定成为孕母前,夫妻也曾讨论过这问题,但因为他们已经有了一名健康漂亮的女儿,基于想要帮助无法生小孩的伴侣,愿意承担无法再生育的风险。同时,Emma也大方表示,自己因为要照顾女儿无法外出工作,代孕收入让他们有机会提供孩子更好的生长环境。

“我们所接触到的孕母,非常大方分享投入这个计划的动机,这份工作对他的生活以及家庭的影响,以及后续运用这份收入的规划。” Jude说,自己固然担心落入“压迫”的指控,但他也同意,在这样的关系中,必须回到孕母是怎么看待自己的身体的,不要太快将对方代入弱势的形象中,“这才能让双方处在平等的立足点。”

隔著汪洋大海,Jude回忆,虽然不是亲自怀胎,他仍经历了许多忐忑不安情绪,除了害怕怀孕过程各种可能意外,更担心如果宝宝生下来不健康,自己会不会后悔。Will则安慰他,每个孩子都是上天的礼物,无论如何,两人都会尽力将其抚养长大。而贴心的Emma经常传来宝宝超音波照片、胎动声音,与Jude和Will分享孕期的进展,安抚了Jude内心的焦虑。

预产期前两个月,两人飞往美国探视Emma,这是双方第一次实际面对面,在陪同Emma产检过程,隔著肚皮,Jude和Will第一次感受到宝宝即将来临的胎动。临行前,Jude对著宝宝喊话:要在阿姨的肚子里乖乖长大,平安抵达台湾。不料,宝宝比预产期提早了两周,收到Emma传来消息当下,Jude脑袋一片空白,Will则赶紧重新订机票、改住宿,准备提早飞往美国。

而原先迟迟没有在家中出柜的Jude,没想到在Wilson出生后,爸妈很快地接受了家中的新成员,甚至父亲直接在近三百人的大家族中,直接帮他“大出柜”,把这个消息告诉了所有亲戚。

Wilson出生后没多久,同婚公投开始在台湾沸沸扬扬,Jude笑说,2018年底,父亲煞有其事地帮孙子举办周岁喜宴,邀请全家族亲戚出席。为此他决定豁出去,准备一场台语短讲,趁机帮公投拉票,一名叔叔还上台与他合照,允诺要用这张照片帮他多拉十张票。

曾经,Jude以为,有生之年父母能接受他的同志身份,就已死而无憾,没想到Wilson的到来,让父母不仅能够接受他的同志身份,还让他体会到整个家族的支持,“不仅大人给孩子的爱很纯粹,孩子给大人的爱也是,”他说这是他在养育Wilson中体悟到的事。

## 当“生养权利”成为台湾的法律与伦理难题

Jude与Will这趟昂贵而幸运的旅程,也正凸显了台湾本地的法律困境。

1985年,台湾首例试管婴儿诞生,为不孕者开启新希望。1996年卫生署研拟《人工生殖法》草案,曾考虑有条件开放代孕,但因争议过大,导致立法延宕。直到2007年3月5日,立法院三读通过《人工生殖法》,受术对象却严格限定于“不孕夫妻”。

随著晚婚晚生社会趋势改变,越来越多女性希望婚育脱钩,加上2019年台湾同性婚姻合法后,同性伴侣也希望争取拥有孩子的权利,让《人工生殖法》再度被提出修改讨论。国健署在2024年7月预告《人工生殖法》修正草案,拟开放同性伴侣、单身人工生殖合法,原本代理孕母也在增列适用范围内,却因引发反对声浪,目前官方拟采取脱钩方式处理。

这场风暴中,男同志首当其冲,被视为代孕需求的最主要群体,成为反对方指责“剥削女性”的显眼箭靶。媒体人邹宗翰因撰文分享到海外代孕经验,认为台湾人对于代孕的反感来自于性别教育的缺乏和对于孕产环境的不安,在讨论过程中,因为对代孕的不了解, 让正义感转为对于男同志的憎恨。这篇贴文,随后引来舆论大肆批判,直指“剥削就是剥削,没有不剥削的代孕”。

9月上旬,台湾北区高中模拟考作文题目为“我的妈妈是代理孕母”又一次引爆舆论争议,认为考题偷渡支持代孕的立场,让代孕议题在台湾延烧。

“没有人有权利使用他人的子宫。”长期关注性别议题的民进党籍立法委员黄捷直言,目前,台湾在代理孕母的讨论上,经常以需求方为出发点,代理孕母制度在没有妥善配套前,不应该往下走。她认为,即使同志和不孕族群有其需求,但这样的需求不应建立在剥削女性上。从医学角度来看,怀孕生产过程势必有风险,产后也可能会有忧郁症等并发症,让“生产外包就是风险外包”。

她尤其担忧,华人家庭注重传宗接代,一但贸然开放,极有可能家族里头的经济弱势女性会被迫负起代孕责任。她也提醒,国际上过去曾经发生夫妻透过代孕生下不健全的孩子后选择弃养,这些都是台湾开放代孕需要面对的议题。

妇女救援基金会执行长杜瑛秋也认为,女性子宫不应买卖或作为他人使用的工具,尤其台湾在人工生殖手术上,为了提高成功率,经常一次植入多个胚胎,造成怀孕女性更高风险。她认为《人工生殖法》跟代理孕母应该脱钩处理,优先开放单身女性、女同志配偶使用“自己的身体”,透过人工生殖技术产下“自己的小孩”。

至于代理孕母,杜瑛秋表示,因涉及将女性的子宫当作他人的生产工具,影响范围涉及人权、健康、儿童福利等议题,应该要制定专门一套法律,而非放在《人工生殖法》一起修法。杜瑛秋也指出,台湾社会目前仍存在血脉迷思,认为“一夫一妻及孩子”才是完整的婚姻家庭,造成许多女性承受生子压力。实际上,有许多孤儿等著收出养,妇援会期待可以改变传统文化,让收养成为替代方案。

然而,对长年推动代理孕母解禁的民众党籍立委陈昭姿而言,这不仅是需求,更是基本人权。因子宫先天性发育不全,她回忆,大学时面对先生积极追求,自己深知无法生孕的体质,将在华人社会里面对巨大压力,因而选择拒绝。然而先生锲而不舍,最终仍打动她的心。

1985年,台湾第一个试管婴儿诞生,让两人升起无限希望。当时陈昭姿想著:“先生有健康精子、我有健康卵子,我们只是欠缺子宫,就可以拥有自己的孩子。”于是,在先生的鼓励之下,她开始挺身而出,倡议代理孕母在台湾合法化。

从撰文投书报纸,到开记者会、参加Call in节目,陈昭姿坦承,一开始站出来,让她与家人承受许多压力,也收到许多攻击与支持的信件。但也因此让她得知,除了和她一样先天子宫发育不全以外,有些女性因为罹患癌症必须切除子宫,或是因为车祸导致骨盆受伤,阻断了怀胎生育的可能。这样的体认更让陈昭姿深信,台湾拥有先进的人工生殖技术,制度上更应替不孕族群设想。不料法案倡议多年,“拖越久问题越多”,想要生育的族群又多了同志和单身女性,陈昭姿形容,代理孕母在台湾已经成为政治议题。

即使后来选择收养了三岁大的儿子,全家人感情和乐,但受到早年社会传统传宗接代观念影响,在陈昭姿的语气中有著难以消解的遗憾,以及对于夫家深深的亏欠。

她说,不孕症患者属于“隐性的身障族群”,国家应保障其基本人权包含生育权。她也举知名企业辉达(NVIDIA)为例,辉达在美国全额补助员工进行人工生殖与代理孕母,“难道辉达也在剥削女性吗?”她认为,在缺乏妥善法规情况下,才造成代理孕母遭剥削,以目前全世界已有三十多国开放代理孕母来看,代孕纠纷低于1%,她质疑,台湾目前离婚率高达三分之一,难道我们要因此禁止婚姻?

在代孕之外,另一条漫长而充满考验的道路

面对台湾法律的停滞,除了像Jude一样远赴海外,也有人主张,只要打破血脉迷思,收养是另一条路径。然而,这条路同样崎岖,非外界想像中容易。

台湾同志婚姻合法化没多久,名为“Men Having Babies”的非营利组织,带著来自美国的代孕仲介公司,锁定想要拥有孩子的男同志族群,到台湾举办说明会。为了解代孕流程,阿端与Nilson花钱买了门票参加,和许多伴侣一样,因为高达18万美元的代孕费用而却步。当时他们想著,如果花了台币几百万让宝宝含著金汤匙出生,后续还剩多少育儿经费?也许是看准美国代孕要价不菲,在说明会过程中,还有中国代孕厂商混入,游说他们“在中国只要一百万就能搞定”,甚至如果代孕不成,“半价就能再做一次”。

还在犹豫期间,阿端与Nilson的友人收养了一名女儿,他向对方探询得知,收养过程历时长达两年,对方以自身经验建议阿端,可以在决定要不要到海外代孕的过程中,同步考虑收养,替自己争取更多时间。于是,阿端与Nilson开始研究收养流程。

“成为收养家庭跟找代孕,就像是天跟地的差别。”比起代孕准家长可以获取许多资讯,阿端形容,收养家庭在过程中“比较没有话语权、处于很被动的位置”。由于励馨基金会的收养流程一年只有两梯次,参加前得先经过面试两次。阿端形容,当时他们像是“抢演唱会门票般”,得不停打电话直到接通,才有机会拿到参加说明会资格。

在台湾现行制度下,收养是以孩子的福祉作为优先考量,收养家庭必须在一个月内缴交自传、身体健康检查、良民证、收养计划书、亲友推荐函等文件。阿端清楚记得,还得回答十几题申论题,包含小时候父母教养方式、双方家务如何分工等。这些考验都是阿端与Nilson事前难以想像,两人几度为了准备不完的文件争吵,甚至让收养计划暂时喊停,历经了半年左右的伴侣咨商后,双方还是希望收养孩子。这次,阿端与Nilson把自己关在漫画店里头,像是在写大学报告似的,终于静下心来写完了所有的题目。

缴出资料后通过背景审查,头才洗了一半。紧接著第二个半年,阿端与Nilson必须去上各种强制课程,包含亲职教育、收养法律、身世告知、亲密关系、儿童发展等。由于课程随机分布在周间,并规定伴侣双方都不能缺课,又让阿端与Nilson蜡烛两头烧,为了工作请假吃足了一番苦头。

好不容易熬到了第三个半年,社工开始到两人家中进行家庭访视,个别与共同跟社工面谈,期间长达三、四个月后,社工会将访视与面谈结果写成报告,搭配五分钟介绍影片,看一下居住环境,再交由外部与励馨委员审查,确定双方可以成为合格家长。

即使在收养过程中,社工会强调不是要找有钱的家长,而是可以提供孩子稳定环境的家庭。理念上希望可以累积出比待出养孩子更多的合格收养家庭,借此符合小孩最佳利益,而不是让大人挑小孩。但从制度设计上,阿端表示,收养家庭若是没有一定的社会文化资本,难以应付繁琐的申请文件,以及投注大量的时间。

权利与伦理之间,在光谱两端寻找共识

这场争辩的核心,在于两种价值的碰撞。一方是渴望完整家庭的生育权,另一方则是捍卫女性不受剥削的身体自主权。

与美籍伴侣育有二子的Lily,在2023年9月时,替一对中国准家长产下一子。以自身代孕经验来看,Lily认为,美国与台湾都是自由民主人权高的国家,假设真有女性因为开放代孕而遭剥削,势必有许多管道可以引发关注。Lily因为喜爱小孩,加上过去怀孕过程顺利,在朋友介绍下成为代理孕母。过程中与准家长投缘,仲介也给予许多支持。

在美国,第一起合法代理孕母协议于1976年签订,而第一起有偿代理孕母则发生在1980年。代孕法规由州政府层级管辖,各州规定差异颇大,加州、伊利诺州明确允许且支持商业代孕,纽约州直到2021年才将代孕合法化。而内布拉斯加州、路易斯安那州、密西根州则禁止或拒绝在法律上承认代孕合约。此外,也有许多州要求代理孕母合约必须经过法院批准。

从数字上来看,美国的代理孕母产业是全球最大的产业之一,该产业的规模已从2018年的60亿美元,成长到2023年预估的179亿美元,预计2032年将达到1290亿美元。

置身这个全球的庞大产业中,她以自身经验为例,Lily除了事前审慎评估过代孕的风险外,她称自己个性属于“理性中的理性”,不太会受到情感羁绊,怀孕过程中,就把自己当成宝宝的“房东阿姨”,对于能够替不孕症夫妻圆梦,她感到十分开心。在Lily所居住的马里兰州与生殖中心所在地加州,种种规范下,Lily并不觉得自己的子宫有被“被商品化”的疑虑。

即使美国代孕产业成熟,但Lily认为,准家长需要跨越的不仅有经济门槛,也需要负担时间成本,“台湾明明有先进的生殖技术,不能开放很可惜”。尽管一些倡议者提出伦理疑虑,认为付钱让女性怀孕生子,会让她们面临被更富有、更有权势的准父母剥削的风险。Lily表示,会需要代孕者是“少数”,愿意代孕者更是“少数中的少数”。只要法规完善、让彼此互助,不要花这么多成本,就可以造福更多需要的台湾人,让想要有小孩的愿望成真。

Jude说,在自己实际接触后,他观察美国在代孕制度上,无论是医疗、法规以及保险等都相对完整,得以保障孕母及双方的权益。不过,在金钱考量以外,让他更在意的是,他不希望代孕只是“一个过程”,而更希望是一段关系的开始与延续——他认为这对于孩子未来的成长与自我认同有一定影响。

美国RSMC生殖中心院长Dr.Harari则对端传媒表示,台湾早期选择赴美代孕的多以异性恋夫妻为主,特别是因为高龄、生育困难或医疗因素,需要第三方辅助生殖协助的家庭。近几年开始,同性伴侣以及单身人士的比例逐步上升。他认为,制度设计必须考虑社会文化背景,没有一套制度能“完全复制”到另一个地方。比较重要的是,法律在制定时,必须同时兼顾伦理争议的讨论、医疗安全的落实,以及当事人权益的保障。

“真的没那么多男同志想要有小孩。”阿端观察到,即使同志婚姻在台湾合法化,但身边登记结婚的男同志远低于女同,更不用说想要养小孩。对于男同志在这一波修法讨论中,被推上“剥削女性”风口浪尖,他认为这样的指控过于简化,对男同志社群有失公允。至于其他反对论点包含,可能会发生弱势女性被迫替家族中的不孕症男性传宗接代,阿端也认为这样的立场太极端,法规可透过三等亲内不能代孕等方式避免。更何况,依照台湾现行规定,政府无权阻止人民到国外寻找代孕。

“大家都不是彼此的敌人。”黄捷期待,代理孕母必须从伦理、风险、医疗技术等面向一件件拿出来讨论,才有机会在保障女性身体自主权与生育权中寻求共识。

在剥削与压迫的争议中,在Jude眼里,这一切的争论最终都回归到家庭的本质。回忆起这趟访美之旅的尾声,Jude拿出事前准备的大卡片,里头有Wilson画的插画,以及自己写了长达三张信纸的感谢信。

Jude表示,当Emma看完卡片,她忍不住红了眼框,强调Wilson一家对Emma一家来说,已是“永远的延伸家人(extended family forever)”。从疫情一路延后到现在的实体会面,让两个家庭更加深信,原来“可以把幸福带给别人的人,自己也能得到幸福”。

“在代孕上投注的金钱,或许可以让我们经常奢华出国旅行,但我们因此有了Wilson,带我们去了再多钱也到不了的天堂。”Jude最后告诉我。

评论区 0